本报记者 陈佩珍

勾勒出梁武帝前的文化脉络

关于周兴嗣 《千字文》 的成书过程,史书少有记载。在唐人李绰的 《尚书故实》 中,曾提及:“梁武教诸王书。令殷铁石于大王 (按指王羲之) 书中搨一千字不重者,每字片纸,杂碎无序。武帝召兴嗣谓曰:‘卿有才思,为我韵之。’兴嗣一夕编缀进上,鬓发皆白,而赏赐甚厚。右军孙智永禅师,自临八百本散与人间,江南诸寺各留一本。”

为了便于后人理解这个故事,当涂县书法家协会主席、千字文书院院长冯金城将这个有些传奇色彩的故事演绎成剧本:姑孰才子周兴嗣,才高八斗,恃才被贬,忘我徜徉于姑溪山水。一日接诏进殿,武帝命其编著童蒙之幼学。周兴嗣倨傲,武帝不悦。然武帝惜才,未有问罪,寻法治其高傲。遂命首辅大臣殷铁石拓书圣王羲之一千不同字,命周编纂成蒙学韵文,并下旨“三限”:一限字,一千字不能多一字不能少一字;二限人,只能是周兴嗣一人完成;三限时,必须在一夜之间编就……

“我们研究 《千字文》 能感受到周兴嗣写 《千字文》 殚精竭虑。一千个不同的汉字组成的 《千字文》,从梁武帝那个时代划代,全面地勾勒出梁武帝以前的文化脉络,同时也预言了后世的文化现象。”冯金城说。

《千字文》 用不重复的一千个字,以四字韵语连缀成文。《千字文》 之后的蒙学读物,如北宋初年的 《百家姓》、宋以后出现的 《三字经》 等都未能影响 《千字文》 的传播。宋人项安世所著 《项氏家说》 说:“古人教童子多用韵语,如今 《蒙求》 《千字文》 《太公家教》 《三字训》 之类。”说明 《千字文》 在宋代仍是普遍使用的蒙学教材。清人唐鉴为何桂珍新编《训蒙千字文》 作序,极力贬斥周兴嗣原本 《千字文》,然而序文也透露出它在清代广泛流传的情况:“如周氏 《千字文》 者,不过 《凡将》 《急就》 之末流,一时习俗之所好而已,是亦文字之至小者矣。然而俗习好之,则将家传户诵,所为灌溉乎童幼者,几乎天下皆然。”顾炎武评价 《千字文》:“至今为小说家恒用之书”。

在冯金城看来,《千字文》 不同于《三字经》《百家姓》《弟子规》,后者更像是制度化的东西。“我们每个人带着我们的理解看待自然事物,对自然事物的属性理解,其实是在理解它的一种自然规律。《千字文》 里蕴含着两个‘道’:一个是天道,一个是人道。天道是自然规律,是不以人的意志为转移的,如‘寒来暑往,秋收冬藏。闰余成岁,律吕调阳。云腾致雨,露结为霜……’;而人道是有着人的主观意志的,人对自然的认识和宇宙的认识肯定是有限的。《千字文》 强调我们做什么事情要遵循规律,不同于其他蒙学读物告诉我们应该要怎么做。”冯金城说。

中国古代早期的很多经典作品,像《诗经》 《楚辞》 等,在句法上都采用杂言的方式,兼用四言、五言、六言、七言等句式。《千字文》 则一改以往的行文特点,以整齐划一的句法,开创了中国古代蒙学教材的先河,为后世蒙学教材的建设提供了典范。以致后来出现的 《百家姓》《三字经》 等,在句法特点上均受其影响。

冯金城解释,这种句法的优势在于便于阅读,便于记忆,形式上错落有致,阅读时朗朗上口,抑扬顿挫尽在其中。《千字文》 注重押韵,讲究声律。每两句为一组,每组双句押韵。开头和最后一组也押韵,全文押韵的字有127个。不但如此,《千字文》还注意到了平仄问题。这种对声律的追求和律诗、骈文极为相似。全文125组,对偶句有85组,且多数都是组内两句对偶,如:“金生丽水,玉出昆冈;剑号巨阙,珠称夜光”等。当然,也有两组互为对偶,如:“推位让国,有虞陶唐;吊民伐罪,周发殷汤。”

周兴嗣为周瑜后人

当涂古称“姑孰”。“姑孰”之名,源于古吴王仲雍(字孰哉,其十九世孙,吴王寿梦字孰姑),“孰”与“熟”相通,取饔熟之义———富庶之地的意思。南朝大诗人谢朓誉“姑孰”为“山水都”;诗仙李白一生数次游历当涂,写就《望天门山》等60篇诗文,晚年定居当涂,最终长眠于当涂青山脚下;宋代诗人杨万里赞叹“夹岸垂杨一千里,风流国是太平州”,历代达官文人留恋于此;从雍正年间开始,当涂(太平府)还是安徽学政驻地。

施长斌认为,基于这样一个大背景,才能理解历代文人为何集聚于此?他说:“在很多人的理解中,山水很美就叫‘山水都’,其实是不对的。桂林山水甲天下,但桂林不是山水都。‘都’是中心集聚代表的意思。中国有五岳五湖,姑孰大地有古五湖之一的丹阳湖,古南岳就是当涂的横山(古称衡山),采石的江面叫横江渡,这里古代是三江交汇之地,通江连海。清朝,国家有三大海军指挥中心,北洋水师在山东威海,南洋水师在福建马尾,而长江水师就驻扎在当涂。由此可见其地理战略意义重大。”

当涂被称为《千字文》的故乡,在施长斌看来有以下理由:第一,周兴嗣是姑孰人,其祖上迁居姑孰,从小生长在姑孰大地,家住牛渚矶旁宝积山下,经常来往于牛渚和姑孰城;第二,《千字文》最初是用王羲之的一千个字拼凑而成,王羲之的父亲王旷曾在小丹阳(今当涂县丹阳镇)当太守,他的叔叔王导曾和他的父亲一样,也在丹阳做过太守,后来在建康(今南京)做丞相。另一个叔叔王敦则镇守姑孰城。王羲之在其父因战争失踪后,不得不生活在两个叔叔家。《世说新语》里记载了这样一个故事:有一次,王羲之在王敦那儿喝了酒,有些迟了,就没有回家。王敦就让他睡在自己的屋里。第二天的凌晨,王敦的谋士找他来商量有关政变的计划,迷迷糊糊的王敦与他的谋士完善计划的不足。谈到兴起,王敦才想起自己的侄儿还睡在屋里。谋士一听,建议王敦杀掉他的侄儿。在里屋早就醒了的王羲之,一听自己要被杀死了,急得脑门上冒出冷汗。他灵机一动,决定装成醉酒熟睡的样子以示自己没有听到他们的谈话。王敦拿着刀无奈地掀起床帘,看见侄子这副烂醉如泥样,就对谋士说,“不用杀羲之了。你看他睡得多熟。”这些史料和故事证明王羲之也在姑孰大地上生活过。

周兴嗣的家谱最早是在2016年被发现的。2016年的正月十三,施长斌到塘南镇周氏祠堂看《姑孰周氏宗谱》时,不经意间看到了周兴嗣的名字,他十分高兴,这是他找了很久的名字!经当地宗族文化研究学者初步判读,该谱所载周氏一族世系源流传承有序,迁徙繁衍历程清晰,周瑜、周兴嗣、周敦颐等周氏名流俱在其中。尤其是关于周兴嗣及其祖辈的家世以及字号、父讳、行次、时代、职官、封爵、享年、卒日、谥号、姻配等记载,十分翔实。

施长斌首次透露,周瑜的后代还出了一个有名的人物,即周兴嗣的太公周续之。东晋南朝时期,虽然帝王与高门士族过着腐朽的生活,但是他们常迎合世风附庸风雅,征用一时名人以示用贤得人。豫州刺史抚军将军刘毅镇守姑孰时,请周续之去当抚军参军,晋帝又征聘他做太学博士,他都没有接受。但是江州刺史刘柳每次请他同游山水,他都欣然从命。他同著名的高僧庐山慧远有同乡之谊,处事为人也有慧远之风。周续之还有一个难得的称誉,与刘遗民、陶渊明被时人称为“寻阳三隐”。周续之的孙子也就是周兴嗣的父亲,到了姑孰后定居在横江江边宝积山下,周兴嗣就在姑孰城里读书上学。

在当涂县塘南镇凤凰村小周村民组发现的《姑孰周氏宗谱》分为一套三卷,是1946年周氏族人在明朝宗谱的基础上续修而成。据谱中《导言》记载,该谱刊印30余套,按西东南北各支分别保存,每年农历六月初六集中晒谱检验。在文化大革命中,集中的宗谱部分被毁,余下30多本被族人偷藏保护。经整理,尚存有3套完整谱书。

施长斌、冯金城等对 《姑孰周氏宗谱》进行了研究,发现谱中关于周兴嗣的记载,多与其他史料可以相互印证,但也存在不同之处。比如,周兴嗣生于公元469年,卒于梁普通二年即公元521年,是学界基本公认的结论。谱中记载“生于南朝宋太宗明帝太始五年”与公元469年吻合,但卒于“梁武帝大同三年七月十五日”,即公元537年,推后了16年。

这套家谱目前收藏在塘南镇小周村的周氏祠堂中,保管家谱的箱子是樟木制成,并放樟树板防虫,有专人保管。每年的六月六日,家谱还要拿出来晒霉,每年晒家谱时族人还要验收家谱。

万一房子失火了,家谱要首先抢出来;轮流保管放在你家里时,你的责任就变得很重大。———这已经成了当地周氏族人的共识。

在书法史上,《千字文》熠熠生辉

谈到 《千字文》 的传承,不得不提及的是它的书法传承,历代文人对 《千字文》 文本意义的研究较于对 《千字文》 书法的研究来说要少得多。

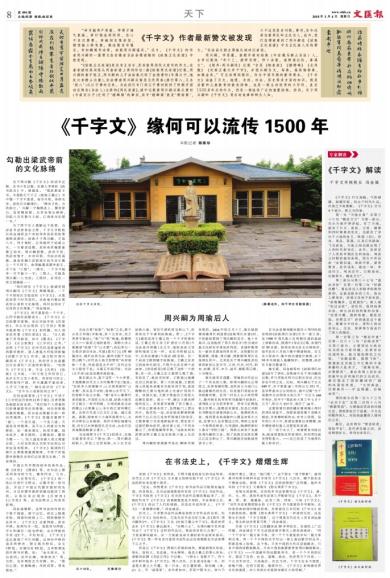

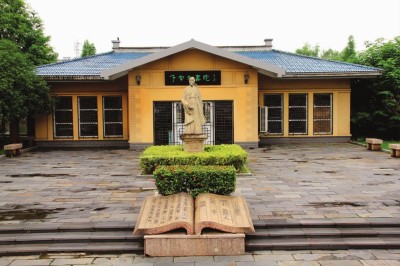

“过去,你想看全 《千字文》 的书法作品可能要走遍全国,但是现在,在当涂就能看到所有的 《千字文》 书法作品,千字文书院将 《千字文》 有关的书法作品都收集起来了。历朝历代对于 《千字文》 的重视程度是不同的,辛亥革命之后,《千字文》 淡出了人们的视线。但是在书法传承上,《千字文》 一直熠熠生辉。”冯金城说。

历史上,大多数书法作品都是依附文学作品存在的,但是 《千字文》恰恰相反,它是先有书法后有文章。在《梁书·周兴嗣传》中,《千字文》 又名 《次韵王羲之书千字》。梁武帝将此本 《千字文》 摹出副本,“分赐八王”。当周兴嗣不负所望写出了 《千字文》 这样的作品后,梁武帝自然大力推广,一方面是摹写副本,另一方面就是命令最好的书法家来临写。

《千字文》 第一件有史可查的书法作品出自南朝著名书法家萧子云之手。

但是让 《千字文》 得到大范围的流传,要提到智永和尚。

智永,俗姓王,名法极,号永禅师,他是王羲之的第七世孙。

清朝冯武撰 《书法正传》 中记载:“(智永) 登楼不下,四十余年积年临书 《千字文》。得八百本,江东诸寺各施一本。所退笔头置之大竹麓,受一石余,而五麓皆满,取而瘗 (音:Y1) 之,号‘退笔冢’。求书者如市,所居户限为之,穿穴乃用铁叶裹之,谓之‘铁门限’。”由于智永“崇于释教”,就用真书和草书两种书法字体写 《千字文》 八百本,赠予浙东各个佛家寺院,使得 《千字文》 在民间得到广泛传播。他所书写的 《千字文》 又被称为 《智永真草千字文》。

受智永的影响,后世很多书法家都写过 《千字文》,唐、宋、元、明、清的代表书法家几乎都曾写过 《千字文》,其中真、草、隶、篆兼备。还有二体、四体、六体 《千字文》。“历代书法家都把智永的 《千字文》 作为重要的书写载体,在传承经典的同时挑战经典,并希望自己书写的 《千字文》 成为新的经典,能像 《智永真草千字文》 一样流传后世。这是智永引发的‘千字文现象’,这个现象在书法史上具有深远意义,智永的创举更显可贵。”冯金城说。

目前 《千字文》 已经翻译成20多种语言,在国际上广泛传播。冯金城在千字文法国巡展开幕式上曾发表演讲:“用一千个字写一篇文章不难,用一千个不重复的字写一篇文章相当难,用一千个不同的汉字写出一部儿童启蒙百科全书,那就是难上加难。这个难,只有中国的古代汉语能解决,只有中国的诗歌能解决,只有中国的童蒙教育家周兴嗣能解决。《千字文》 ———中国最早的启蒙教科书,用一千个不同的汉字,描述了自然、社会、道德、政治、经济等万千内容。一千五百年历史,大浪淘沙,历史为河。千字文在东方国度,家喻户晓,在西方国度,璀璨夺目。《千字文》 影响着世界文化的基因,对人类的文化延续有着巨大的贡献。”