洪霞

这座英国最古老的公共博物馆的布局演进史表明,学界专家可以制作出一些既在学术上严谨、又让访问者感到亲近的展览,从而达成博物馆作为文化工具的目的。这是一个由策展人、保存者、学术界和技术实践专家密切合作的项目,旨在将学术研究完全整合进博物馆展示的核心。

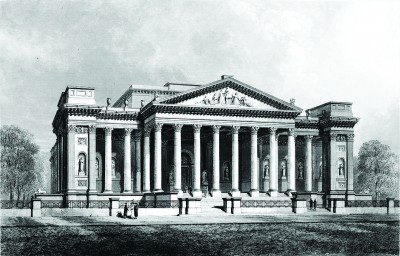

剑桥市中心由北向南,沿圣约翰街、三一街一直到川平顿街,会看到一座典型的新古典主义风格的建筑,这就是属于剑桥大学的菲茨威廉博物馆(Fitzwilliam Museum)。走进博物馆大厅,瞬时会觉得目不暇接:穹顶金碧辉煌,雕像栩栩如生,大理石台阶光洁凝润,圆柱气势恢宏。1968年,博物馆和画廊常务委员会将菲茨威廉博物馆称为“国家最伟大的艺术收藏品和具有首要意义的重要纪念碑之一”。

菲茨威廉博物馆是英国最古老的公共博物馆,也是剑桥最大的综合博物馆。它的基础是由第七代菲茨威廉子爵理查德奠定的。1816年,菲茨威廉将他的艺术和图书藏品留给剑桥大学,其中包括安置它们的资金,旨在促进“‘贵族基金会’关于增进学习以及其他伟大的目标”。

菲茨威廉的遗赠包括144幅画,其中有他通过祖父继承来的数件荷兰画作,以及他在伦敦、奥尔良等地收购的提香、鲁本斯、伦勃朗的杰作。在他一生的收藏之中,大约有500多本满载雕刻作品的作品集,被称为“最受尊敬的雕刻家的印刷品,当时英国伦勃朗的一系列不可逾越的蚀刻品”,还有130部中世纪手稿和由亨德尔、珀赛尔以及其他作曲家收藏的亲笔签名乐谱——这些作品保证了博物馆在世界音乐图书馆中的地位。

1848年,由乔治·巴塞维(George Basevi,1794—1845)设计并在其意外去世后由C. R.科克雷尔(1788—1863)完成的博物馆大楼向公众开放。那时,博物馆有五个部门:古物,应用艺术,硬币和奖牌,手稿和印刷书籍,绘画、图纸和印刷品。藏品有来自古埃及、努比亚、希腊和罗马的古代文物,以及西亚、塞浦路斯等地的艺术品;来自英国和欧洲的陶器、玻璃、家具、钟表、风扇、盔甲以及中日韩等国制作的应用艺术品;硬币和奖牌;文学和音乐手稿以及罕见的印刷书籍;包括西蒙涅·马尔蒂尼(Simone Martini)、多明尼科·韦内齐亚诺(Domenico Veneziano)、提香(Titian)、鲁本斯(Rubens)、凡·戴克(Van Dyck)、扬·凡·戈因(van Goyen)、弗兰斯·哈尔斯(Frans Hals)、卡纳莱托(Canaletto)、威廉·贺加斯(William Hogarth)、庚斯博罗(Gainsborough)、约翰·康斯特布尔(John Constable)、莫奈(Monet)、德加(Degas)、雷诺阿(Renoir)、塞尚(Cézanne)和毕加索(Picasso)等名家在内的绘画杰作。收藏中最著名的作品之一,则是波斯波利斯的浮雕。

世界上几乎没有一个博物馆在一个单一的地点收集了如此多品种又有深度的藏品。1989—1990年美国国家美术馆编写的菲茨威廉“珍宝展览目录”前言中可以看到,当时的华盛顿特区国家美术馆馆长盛赞:“像大英博物馆一样,菲兹威廉从视觉形式的视角来表达它的文化历史形式,但从收藏家、鉴赏家的高度选择性的角度来说,艺术作品不仅被收录在历史资料中,而且也是在表现它们的美观、优良的品质和罕见度……菲茨威廉是欧洲最好的小博物馆,这是一个被广泛认可的观念。”无疑,菲茨威廉博物馆是剑桥大学的荣耀,但从更广阔意义上说,它的成长史折射的是一部英国近代文化史。

之所以这么说,是因为博物馆的出现本身就需要诸多条件:第一,需要手稿、书、奇珍异宝和艺术作品;第二,人们要有足够的修养去欣赏它们;第三,懂得欣赏的人有足够的财富获得收藏;最后,收藏品的拥有者在适当的时机有足够的利人之心将它们赠出,以供他人赏阅。实际上,只有当一个国家的文明程度达到一定高度的时候,才会出现博物馆。

16世纪之前根本不会有博物馆,甚至博物馆的概念也没有。那时,各种奇珍异宝和艺术品都是王公贵族的私人收藏。1581年意大利的美第奇家族捐出办公厅所,成为后来的乌菲兹博物馆。也正是在这个世纪,英国开始了古物学的研究,并在17世纪得到繁荣,田野考古和古物收藏也在这个世纪发展起来——古物给人们提供了唾手可得而又趣味无穷的研究对象。英国人对自然界和上古时代的兴趣,反映的是从都铎王朝即已开始出现的民族自豪感,“他们炫耀着祖国的珍宝,正像希腊诗人称颂着战争”。至

18世纪,浪漫主义和自然史的发展,更加刺激了英国人对研究本土古物的兴趣,英国的学者们“避开古典文明的光芒而转向野蛮人的朦胧之中,把不列颠人和凯尔特巫师以及英国本土上属于他们自己的古物做了一番颇具浪漫色彩的描绘,使人们对古代土冢、要塞、立石和圆棚格外注意”。19世纪初,英国的古物学家出于强烈的爱国之心,不仅考察了英国各郡的历史、古物和名胜古迹,而且撰写地方志,对本民族进行美化以激发人们的自豪感。比如,塞缪尔·李森斯的《大不列颠》(Great Britain)前十卷地方志就是在此时发行的。

此外,早在16、17世纪,上层知识界中已经有了将贵族与学者形象结合在一起看待的趋势。都铎和斯图亚特时代的社会评论家时常追溯希腊罗马的文化模式,认为贵族的文雅生活与学术追求有着共同的基础,贵族的理念来源于古代有学问的阶级。与此同时,政治改革的进行促进了对知识和学术追求的观念的传播,出身并不一定保证仕途一帆风顺,忽视学习的贵族可能失去参与政治的权利,这就大大提升了贵族对知识和文化的重视程度。1580至1640年间进入牛津和剑桥大学的新生中贵族的比例一直在上升。时人指出:“假如你不是学者的话,你就不是个文雅的绅士……因此(绅士)从不拒绝成为学者,从未羞愧于展示自己的学识,他们坦白、承认、欣然接受并且以此为荣;因为这是让你获得荣耀之事,它让你真正成为一个人,能使你成为一名真正的绅士。”另一方面,不仅追求知识的事业适合贵族,哲学家和学者的身份也需要依赖于贵族的经济实力和社会地位,“一个哲学家必须在有头脑的同时钱包满满”。培根也提倡所谓“空闲的、完整的人”。空闲的,说明这个人有进行与金钱利润无关的思考的闲暇;完整的,意味着他不需要为生计奔波,不需依赖他人。而只有这样的条件,才能促使人从事文化活动。也正是在这样的社会风尚下,当文艺复兴的影响到达英国,英国上层富裕年轻人到欧洲大陆旅行,学习法国和意大利的文物、遗存、图书馆和画廊以完成学业成为时尚。可以说,英国人无意识地准备着博物馆的创建。这一潮流下最具典型意义的事例,是1753年英国的汉斯·斯隆爵士(Sir Hans Sloane)将自己近8万件的私人收藏以2万英镑这一远低于其收藏价值的价格售予国家。

也正是在1753年,议会通过《法案全书》,明确了斯隆爵士、柯登图书馆和哈雷手稿应如何收藏安置并更便利地被人使用。这标志着大英博物馆的诞生,也标志着世界上第一个国家博物馆的诞生。《法案》共分为49个部分,其中一条以发行彩票的方式筹集10万英镑作为大英博物馆建立的资金。作为国家机构,大英博物馆的管理权最后被授予了托管委员会,正如《法案》所说:“让所有好学而充满好奇心的人在某个时间,以某种态度,在某个规章制度下自由参观和查阅上述收藏,这些由上述管理者们,或者他们中的大多数通过任何形式的委员会制定。”1835—1836年议会委任更是博物馆的转折点。用博物馆首要管理员帕尼兹的话说:“不仅因为它是有实际影响的决议书,更在于它标志着一个时代:大英博物馆机构的国家特点及它作为国家文化工具的使命第一次得到明确的认可和定义。”它促成了博物馆管理理念的大变革,博物馆被定义为“一个漫射文化的机构”,而不是一场秀,作为行政事务的一个部门,在其他公共部门的精神之下被管理——它除了是个满足好奇心的展览场所,更是一个伟大的教育机构的意识,并尽最大可能让英国的每个民众能够便利地在博物馆参观、学习。可以看出,英国的博物馆在19世纪30年代完成了真正意义上的规划管理上的实质转变,这不仅体现在大英博物馆上,也促进了全英所有博物馆的改进。

与之相应,菲茨威廉博物馆的展示品在1848年博物馆开放之后的约半个世纪之间发生了巨大的变化。以古典文物为例,乍一看似乎是从混乱到秩序、“无序”到科学分类的过渡。实际上,正如著名古典学家玛丽·比尔德(Mary Beard)指出的,博物馆在那50年里的变迁也是古典收藏的发展史,人们看到博物馆的展示在两个不同制度和“观察方式”之间的转变,一个侧重于通过捐赠转换为博物馆藏品,另一个侧重于文物的考古学背景和出处。1875年,菲茨威廉博物馆建成了一座令人印象深刻的、古典主义风格的新门厅,并于这一年年中开始向公众开放。次年起,博物馆收藏上也做了很多改动。楼梯周围二楼画廊中的大部分古典雕塑被搬到底楼画廊,在大厅的装饰壁龛上只留下了几个半身雕像;同时,又将半身雕像从地下雕塑间移出,并放置在大厅的“楼梯平台”上。这种布置空间的变革,仿佛第一次有一个导演把他大部分的工作时间用于博物馆的运作,这无疑有助于加快管理改革的步伐并吸引更多的专业投资。这一时期的博物馆管理机构不仅重点讨论在第一层楼画廊里重新安排雕塑的计划(该工作于1878年完成),而且还致力于增加购买文物的款项。1876年,在热心博物馆事业的科尔文(Colvin)当选董事后,管理委员会便授权他花费600英镑购买塞浦路斯古代玻璃收藏品(后来安装在雕塑画廊南窗附近的陈列柜中),并在第二年的3月,又给予科尔文50英镑的处置权,以便从古董拍卖行中购买文物。上述决策和科尔文个人发挥的作用,对博物馆的未来产生了重要影响,使得博物馆成为真正意义上的、面向大众的公众文化空间。

菲茨威廉博物馆古典文物布局演进史表明,学界专家可以布置出一些既在学术上严谨、又让访问者感到亲近的展览,从而达成博物馆作为文化工具的目的。这是一个由策展人、保存者、学术界和技术实践专家密切合作的项目,旨在将学术研究完全整合进博物馆展示的核心。对此,玛丽·比尔德也曾指出:“是什么驱动了这一进程?……作为大学内的一门学科,考古学的发展以及博物馆的作用,提供了部分答案。”

纵观整个19世纪和20世纪,菲茨威廉博物馆的收藏品通过馈赠、遗赠和购买而不断增长;它们的历史是一个连续而非孤立的历史,追溯了过去200年来这个国家的收藏史和文化史。近年来,博物馆从传统的校友和私人收藏家那里得到更多支持,并得到了国家艺术收藏基金和其他慈善组织和公共机构(包括财政部)大量拨款的支持。今天,博物馆奉行强有力的收购政策,坚定维护对国家“委托的宝藏”的一贯承诺。正如剑桥大学对博物馆和画廊常务委员会的回应一样:“菲茨威廉博物馆是剑桥大学最伟大的荣耀之一,它是一个具有国际地位的博物馆,拥有独特的、得到最辉煌安置的收藏品……像大学本身一样,菲茨威廉博物馆是国家遗产的一部分,更重要的是,它是生活和持续文化的一部分,是我们的法定责任。”

(作者为南京大学历史学院副教授)