■本报见习记者 王筱丽

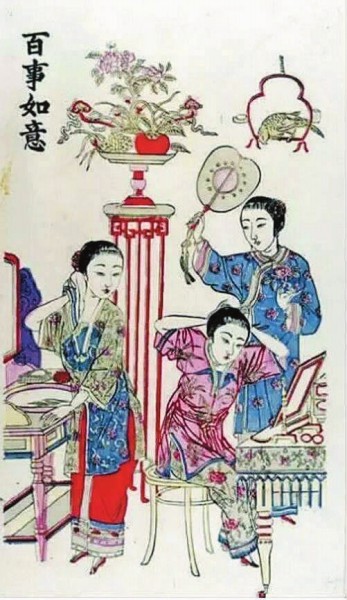

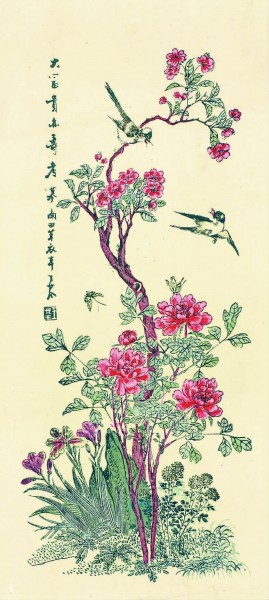

百年前的豫园拥有什么样的市井风情? 年画也能记录“上海新造铁路火轮车开往吴淞”这样的新闻?这些问题的答案或许可以从正在进行的“上海的年味———百年小校场年画复兴展”上找到答案。展览中,44幅小校场年画的珍贵复刻本亮相豫园商城,从描绘的贺岁吉祥、时事风情、闺门侍女、戏曲故事等内容中,观众不仅能够感受新年气氛,也能通过上海传统年画回望城市近代的发展历程。

开创性地反映社会新事新物新景

小校场年画得名于其发祥地上海小校场。19世纪60年代前后,当时占据年画业半壁江山的苏州桃花坞年画的工场作坊纷纷南迁,集中在上海新北门内的小校场一带,也就是如今豫园的旧校场路上。于是,桃花坞年画在上海渐渐生根开花,在沿袭了原有色彩绚丽、画面精致的风格外,产生了一批反映上海风俗的作品,形成风格独特的“小校场年画”。

“对于新事、新物、新景的捕捉使得小校场年画在众多年画品种中显得更具‘海派’气息。”上海图书馆研究员、小校场年画专家张伟表示,其他地区的年画多以民俗风情、故事传说和小说戏曲为主要内容,而小校场年画开创性地将社会事务、时事新闻放入了画中。无论是满足市民对时事好奇的《上海铁路火轮车开往吴淞》,还是描绘上海街头风貌的 《上海四马路洋场胜景图》,都生动刻画了彼时上海的城市光景,使得年画在审美价值之外又多了一层文献价值。

而当时上海引进的法国石印技术也大力推动了小校场年画的发展,石印兼具绚烂的色彩画面和中国书画特有的柔软笔触,加之印刷效率成倍增加,小校场年画在此时达到了空前的繁荣。

上海变化迅速,年画逐渐被月份牌取代

“丹青百幅千般景,都在新年壁上逢”这句诗说的正是每年除旧迎新之际,人们贴年画辟邪祈福,营造吉祥气氛的年俗。年画在历史长河中逐步形成了不同的艺术风格和明显的地方特色,传统的年画产地包括天津杨柳青、山东潍坊、河北武强,以及对小校场年画产生重要影响的苏州桃花坞。

业内人士估计,在世界范围内,上海小校场年画的全部存世量很可能在1000幅左右,这是中国传统木版年画各产地出品中存世量最少的。之所以出现这种情况,最主要的原因是上海发展变化的速度和力度远远超过其他城市,各类形式的新鲜事物在上海“各领风骚三五年”。小校场年画的黄金期虽然只有短短的三十年,但在张伟看来,这并不代表小校场年画不够优秀,或者年画传统的中断:“小校场年画并不是完全的消亡,更确切地说它更新成为日后的月份牌年画,以更新颖的方式呈现出来。当时,很多月份牌的创作者正是此前小校场年画的画师。”

据了解,存世千幅左右的小校场年画一半流落在海外,国内的藏品多集中在上海图书馆和上海历史博物馆。“上海丰富的城市文明在年画小小的方寸之间展露无遗,这种短暂却独特的艺术形式值得被更多人看见和了解。”张伟说道。