苏杰

中国文字书写与西方存在诸多不同。载体材质有纸与羊皮纸之别,笔有软硬之别,文字有表意表音之别,书写方向有竖行与横行之别。然而对比中西写本文献中的删除符号,不难发现,两者之间颇多相似之处。

手写难免出错,因而在书写和随后的核对过程中时不时就有修正。修正首先要对错写文字进行消除。消除的方式有两种,一是以刮削、擦除或涂抹等方式使错写的文字消失或不复可读,二是用某种记号让读者对错写的文字略过不读——这些记号就是所谓的删除符号。中西写本文献各有其删除符号。

中国典籍提到的删除符号,首先是“点”。《尔雅·释器》:“不律谓之笔,灭谓之点。”晋代郭璞注:“以笔灭字为点。”汉张衡《文士传》:“吴郡张纯,少有令名,尝谒镇南将军朱据,据令赋一物然后坐,纯应声便成,文不加点。”“文不加点”,是说一气呵成,不曾删改,“点”即以笔灭字之意。唐李商隐 《韩碑》诗:“点窜《尧典》《舜典》字,涂改《清庙》《生民》诗。”“点窜”就是涂改。

其次是“卜”。 宋赵彦卫《云麓漫钞》卷三:

古人书字有误,即墨涂之,今人多不涂,旁注云“卜”。谚语谓之“卜煞”,莫晓其义。近于范机宜华处见司马温公与其祖议《通鉴》书,有误字,旁注云“”,然后知乃“非”字之半耳,今人不省云。

“卜煞”构词大概与“抹煞”类似。“抹煞”是以抹的方式予以删除,“卜煞”则是以“卜”形符号表示删除。“卜”或者说一竖一点为何可以表示删除?这从“卜”字本身字义上无法得到解释。不过赵彦卫似乎是把这类符号当作文字的省简,当他看到有删除符号为一竖右边三点即作“”形,认为那可能是半个“非”字,而表示否定的“非”与删除是可以联系起来的,从而推测有这样一个省简过程:

非→ →卜

这个推测的证据基础显然很薄弱。赵彦卫当南宋之际,其时文本传播形式已是雕版印刷,抄本书相应式微,故而赵氏对多样化的删除符号的认识是极为有限的。

近一百多年里,古代文献大量出土,商周甲骨文、战国秦汉简帛书、敦煌纸本书,特别是敦煌文献中的写本书,让我们对删除号的了解,有了更加广阔丰富的资料基础。已有学者对中国古代写本文献中的删除符号进行了全面的总结和深入的分析。

张涌泉《说“卜煞”》一文总结了敦煌写本中的删除号,计有:一点,竖列的两点、三点、四点、五点,一竖一点(即“卜”)、一竖两点、一竖三点(即“”),还有“ ”、“]”、“○”、“厶”等等。关于“卜”的由来,张涌泉先生认为“很可能是由点式演变而来的”,单纯在误字右侧用点表示删除,一来因点的面积小不够醒目,二来因点的位置游移不定所指不够明确,所以先在误字右侧加竖线,再加上一点、两点或者三点,竖线的功能是对点“加以显化和加强针对性”。(张涌泉《说“卜煞”》,《文献》2010年第4期,pp.1-13。又收入其《敦煌写本文献学》,甘肃教育出版社,2013年)

虞万里《郭店简〈缁衣〉“人苟言之”之“人”旁点号解说——兼论古代涂抹符号之演变》一文旨在考证《礼记·缁衣》的一处异文,认为郭店简该句“人”字旁边的点是删除符号。在论证过程中虞万里先生对中国古代删除符号发展演变的历史进行了梳理,指出隋唐间涂抹误字常用竖列的三点,也有用一根竖线通贯字上表示涂灭,从而认为赵彦卫所提到的“卜”和“”是两种删除符号的结合,以“加强指误意识”。(虞万里《郭店简〈缁衣〉“人苟言之”之“人”旁点号解说——兼论古代涂抹符号之演变》,《榆枋斋学林》,华东师范大学出版社,2012年)

上述两文搜讨细致,引证丰富,可借用几例,以见真确(见右上图例)。

目前学界关于古代写本文献删除符号的讨论都仅限于中国文献。这里我们对西方写本文献中的删除号略作管窥,以资比较。

克莱门茨和格雷厄姆《抄本研究概论》有一节专门讨论抄写讹误的类型与删改的方式。西方写本载体有多种,但最重要也最具特色的是羊皮纸。羊皮纸写本上的删除主要有两种方式,一是擦除(erasure),包括用刀刮削,二是加下划点(subpuction)。subpuction,前缀sub-意思是“下面”,词根-punct意思是“点”。subpunction又称 expunction。前缀ex-意思是“去掉”(out),与词根-punct(意思是“点”)合起来就是“点掉”。另外还有一种延用至今的方式是横杠通贯(strike through),即以一根横线通贯误字之上表示涂灭。后面这两种方式有时会一并使用。[克莱门茨(Raymond Clements),格雷厄姆(Timothy Graham),《抄本研究概论》(Introduction to Manuscript Studies),p.35,Cornell University Press,2007]

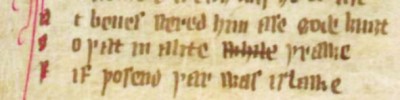

奥金莱克羊皮纸抄本书(The Auchinleck Manuscript)大约1330年至1340年抄制于伦敦,内容是一些英文传奇和编年史。这套书已知最早的收藏者是奥金克来爵士,并由此而得名,今藏苏格兰国家图书馆,是其最重要的收藏之一。奥金莱克抄本书现存三百多叶,为我们了解当时写本书中的删除符号提供了十分丰富的资料。沃恩(Míeál F. Vaughan)《奥金莱克抄本中的抄工涂改》对此进行了专门研究。根据他的研究我们可以知道:奥克莱金抄本中最为常见的删误方式是物理刮擦,有些是对已经用删除符号标记过的误字加以刮擦。其次是以加下划点的方式表示删除,再次是横杠通贯误字表示删除,还有若干例是下划点与横杠通贯两种方式并用。[沃恩《奥金莱克抄本中的抄工涂改》(“Scribal Corrections in the Auchinleck Manuscript”),收入费恩(Susanna Fein)主编《奥金莱克抄本研究新探》(The Auchinleck Manuscript: New Perspectives),pp.195-208,York Medieval Press,2016]约举数例,以资说明(见左下图例)。

根据笔迹和书写习惯,学者们断定参与奥金莱克抄本抄写工作的抄工大概有四个或者五个人。根据沃恩的研究,这些人删除误字的方式各有其特点,并没有形成统一的标准做法。同一个抄工也会采用两种以上的删除方式。这些抄工中大概有人承担检查验收的责任,也可能彼此之间互为校对。两种删除符号同时出现的几例,比如上面所举《圣玛格丽特》这一例,就很可能是抄工发现衍“vp”并用横线通贯其间的方式表示删除,后面检查校对的人又在下面加点对删除予以确认。也就是说,两种删除符号一并出现,可能是出

于两个人的手笔。

总体来看,中国文字书写与西方存在诸多不同。载体材质有纸与羊皮纸之别,笔有软硬之别,文字有表意表音之别,书写方向有竖行与横行之别。然而对比中西写本文献中的删除符号,不难发现,两者之间颇多相似之处。

首先,两者历史上最为常见的删除符号都是“点”。不同之处只在于“点”的位置。中国竖行抄写,表示删除的点在误字的右侧。西方横行抄写,表示删除的“点”在误字的下方,所以称为“下点”(subpuction)。当然,“点”的位置的不同是由于中国和西方文字书写方向的不同,所以这位置上的不同也可以统一为“行间”或者“行边”。

其次,古代写本文献中出现频率不及“点”,然而却都沿用至今的删除符号是“线”。不同之处在于“线”的方向。西方是通贯字上的横线,称作strike-through,中国以前是竖线,现在是通贯字上的横线,称作“杠”。《汉语大词典》“杠”有义项曰:“把有关文字用直线划去”。当然,“线”在方向上的不同也可以统一为“顺着文字书写的方向”。

还有,都能见到“点”“线”并用的例子。不同之处在于,中国“线”和“点”结合在一起,形成“”和“卜”。

中西删除符号的相同之处,值得深思。

虞万里先生在讨论“”与“卜”的由来时,认为“”并非如赵彦卫所说乃“非”字之半,而“应是竖线与三点之结合符号。既然竖线和三点都是唐以前的涂抹删节号,则其在运用过程中为加强指误意识而逐渐结合成一体,是情理中事”。(虞万里《郭店简〈缁衣〉“人苟言之”之“人”旁点号解说——兼论古代涂抹符号之演变》)

东海西海,心理攸同。西方写本文献,比如奥金莱克抄本中误字上的通贯横线(strike-through)与下划点(subpunction)一并出现,共同表示删除。这种情形对虞万里先生的“情理”推测,无疑是一种支持。

然而西方通贯误字的横线并没有移至字下。中国古代写本中通贯误字的竖线如何移至字旁,需要有一个解释。

中国写本中表示涂灭的“点”也有点在字上的例子。《史记·梁孝王世家》“李太后亦私与食宫长及郎中尹霸等士通乱”唐张守节正义:“张先生旧本有‘士’字。先生疑是衍字,又不敢除,故以朱大点其字中心。”大概“点”也有一个从字上移至字旁的过程,以保持卷面的整洁美观。出于同样的原因,通贯误字的竖线移至字旁,似乎也就不难理解了。

文字右边的竖线也可能有另外的来源。如前所述,张涌泉先生全面考察敦煌写本文献中的删除符号,除了点、“卜”、“”以外,还有“]”、“”,等等。“]”括在所删文字右侧,明确显示所删文字的起讫范围。“”大约是“]”的省简。由此我们推测,右侧的竖线也有可能是“”的更进一步的省简。

文本的印刷传播技术,中西之间存在某种影响。文本的抄写传播方式,则很难说有什么影响关系。中西写本文献中删除符号的相似性,大约是由于都有从实际的涂灭到示意的涂灭这样一个发展演变的过程。单个误字的涂灭,比较自然的做法就是点在字上。多个文字的完全涂灭,有的人从通贯字上的直线开始,有的人则是先用线条将所要涂灭的词句包围起来。由此便演化出点、线以及点线结合的各种删除符号。

文献传播的技术手段,大致说来,经历了抄写复制、印刷复制和电子复制三个历史阶段。电子复制,是近几十年正在发生的事情。印刷复制,也只有一千几百年的历史。在有文字以来的大部分时间里,文献的复制靠的是手工抄写。

文献传播进入印刷复制阶段的时间,中国比西方要早得多。一般认为,中国的雕版印刷肇始于唐代中后期,到宋代时已全面取代抄写。西方则是自15世纪(相当于中国明代中期)古腾堡用金属活字印刷开始,很快取代了抄写。

尽管中国和西方进入印刷复制阶段的时间早晚不同,印刷技术也有雕版与金属活字之异,但是印刷文本对抄写文本的强势取代,则是相同的。雷诺兹、威尔逊《抄工与学者》:“早期印刷者,在将文本印刷之时,倾向于给予印刷文本一种权威和永久性。”(中译本第215页)“印刷商对抄本往往缺乏爱惜珍重,一旦用过之后,抄本的终身就托付给了出版商,从此前途未卜。”(中译本第140页)这类故事在中国用印刷文本取代抄写文本时也一定发生过,抄本被当作已陈刍狗,弃置不顾,宋代刊印本所依据的前代抄本早已不见踪影。西方因为这一替换事件发生的时代晚近,抄本幸存者众多。

今天考证古代典籍的文本,需要搜寻近古存真的旧本。绝大多数情况下中国古代典籍只有宋刊元椠明刻本。而西方古代典籍,所能找到的则是相应时期的甚或更为早前的抄本(中国宋元时期,西方只有抄本,没有印本)。

为了描写、鉴别、研究这些典籍旧本,中国文献学有一个非常重要的分支学科叫作“版本学”。与此相对应,西方则有一个学科叫作“写本学”(manuscript studies),又叫“古文书学”(paleography)。

中国的“版本学”与西方的“写本学”尽管研究的对象有所不同,但仍有许多可以对照的地方。比如说,为了强调对相关文本证据的批判态度,启功在《〈文史典籍整理〉课程导言》一文的摘要中告诫学生“不能迷信宋本”——这里的“宋本”显然指刻印本(启功《〈文史典籍整理〉课程导言》,《北京师范大学学报》2002年第3期);德国古典学家卡尔·莱尔斯则在其《古典语文学家十诫》一文中指出“不可跪拜抄本”。

尽管有些学者通过对“版本”的扩大解释,试图将写本也纳入“版本学”的研究范围,但是中国写本文献数量偏少,因而缺乏独立的、系统的研究,却也是不争的事实。随着敦煌写本文献的发现,战国秦汉简牍的出土,以及近年来著名作家手稿研究成为热点,独立的“写本学”的呼声越来越高。

张涌泉先生《敦煌写本文献学》第一章题为“写本文献学:一门亟待创立的新学问”,对写本文献学的内容、创立的意义和基础进行了全面的论述,我们极为赞同。这里我们只想补充一句,西方有着悠久历史的“写本学”,作为他山之石,对于中国“写本文献学”的创立,无疑有着非常重要的借鉴意义。

(作者为复旦大学古籍所教授)