■陈尚君

最早写与《全唐诗》相关文章,是1979年春从《南京师范大学学报》见到孙望先生《全唐诗补逸》的摘刊,觉得有些疑问,写了两三千字请教,由王运熙老师转寄。孙先生恭楷回信,虚心接纳,逐条解答,正式出版时更多处引用。王老师告:这样的文章,已经可以发表,但孙先生已经接受,就不要发了。我当然同意,原稿与孙信都保存,至今未刊。

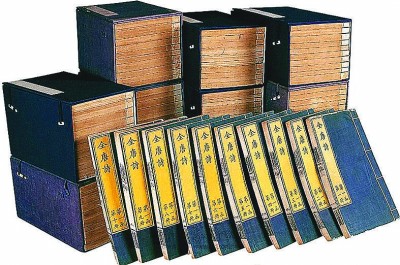

就此与《全唐诗》结缘,凡补遗辨伪,补充事迹,考察本事,校订文本,无不涉及,更发愿重新编订新本全部唐诗,最近几年更全力以赴,椎轮大备,定稿可期。所涉问题之复杂,斟酌之艰难,不曾身历,难以体会。去年在校内作一公开讲座,朋友们更望得知其详,我也乐意陆续作一说明。先说跨代诗人的判断与处置。

唐诗,顾名思义是唐一代的诗。唐之起讫为618-907年,今年为唐王朝建立1400周年,值得纪念。但从宋明两代起,皆视五代十国为闰唐,以十国纳土之下限为唐诗收官时间,现也无必要再作改变。

改朝换代,旧朝的千万吃瓜群众一齐在新皇万岁欢呼声中迎接新朝,这就给一代文献之整理出了难题:跨代作者及其诗作该如何编录?

由隋入唐者好办,毕竟人数不多,也没有大家。李密存诗一首,作于入隋前,他曾短暂归唐,瓦冈义举于唐由开辟之功,收不收都有充分理由,大不了另编一卷,凡人虽入唐,诗作唐前,或得见唐王朝成立,却依附割据政权,始终没有仕唐者,皆收此。

麻烦大的是五代十国入宋者,人多,存诗也多。怎么办?前人有定例,凡入宋后作品太多者,可以仅收入宋前诗,若徐铉、李昉皆如此,我当然从善如流。前人还有一例,即十国降主本为人主,人虽归宋,诗不算宋诗。我虽循现代理念,人主首先是人,归宋,也拥护赵家,为什么《全宋诗》就不收?但特事特办,故李煜、钱俶可以完整收录,仍是好事。北汉末主刘继元,归宋多年突然作诗一首,《全宋诗》硬不要,我不收都不行:北汉一朝,就存这一首诗,毕竟还是培养过杨老令公的有文化的王朝。

从南宋以来,有好几位诗人一直认为是唐人,且留有诗集,比如刘兼、王周,各唐诗选本都收他们的诗。明末胡震亨编《唐音统签》时,发现刘兼“集中有《长春节》诗,为宋太祖诞节”,王周集中“有汉阳军、兴国军,为宋郡号,殆五代人而入宋者”,都存疑而收入。我再追究,知刘为长安人。宋太祖乾德三年(965),自起居舎人,通判泗州兼兵马都监。开宝六年(973),参与修纂《五代史》。七年,为盐铁判官。太宗太平兴国三年(978),与张洎等同知贡举。又曾官荣州刺史。肯定生于五代后期,诗集则全为入宋后作。王周应该更晚,就是王安石知鄞县时的那位明州王司封,时间到仁宗时了。只是从考证的可靠程度来说,前者可百分百地做结论,后者仅有十之五六的把握。

再有谭用之,多年前因毛泽东化用他《秋宿湘江遇雨》“秋风万里芙蓉国,暮雨千家霹雳村”一联,写过“芙蓉国里尽朝晖”,为人所知。他的七律,确实有特色。谭之生平,我穷尽文献加以追究,仅知他字藏用,善为诗而官不达。居嵩洛,与王景纯、左嵩为友。又曾至湖湘,五代末至宋初在世。依据材料是两则。一是宋尹洙《河南集》卷一二《王曙神道碑》:“考景纯,少客燕地,感家世儒者,不当用材武进,乃南游嵩洛,得左嵩、谭用之者为之友,寖以文称。还太原,至境上,时刘氏方据其地,叹曰:‘天下将定,以区区一方支天下兵,此危国也。’遂不入,止上党。帅延致幕府。府罢,不复作吏,购四方书,或手抄之。晚年书数千巻。端拱中终京师。”所讲是王景纯的事迹,附带提到谭。谭诗有《寄左先辈》,殆即左嵩。据此知王、谭交游在刘氏割据北汉期间,但谭未附北汉。《全五代诗》卷一○○列谭入北汉,全出假想。《宋史·文苑传》云‘开宝初有颖贽、刘从义善为文章,张翌、谭用之善为诗’,时距宋受周禅方十年左右。也就是说,谭可知事迹都在宋初20年内,可知他出生五代中期,诗因《唐诗鼓吹》《唐诗品汇》之收录而广传天下,但目前看不到入宋前的作品。该怎么办?

还可以说到五代末到宋初以衡山为活动中心的一群诗人,知有廖融、翁宏、王元、李韶、狄焕、曾弼、王正己、任鹄等十多人。最有名的诗是翁宏《宫词》中“落花人独立,微雨燕双飞”两句,晏小山录入词而成不朽经典。核心人物是廖融。廖氏为虔州豪族,唐末依附湖南马氏而崛起,以仕宦、文学显,廖爽是第一代,廖匡图、廖匡齐、廖匡凝是第二代,廖融不仕,是第三代,后四人皆有诗传世。廖融这群人的记录,来源于宋前期的几种笔记和地志、文集,有绝对年代者,几乎都在宋太宗朝。然而宋、明两代都视他们为唐诗人,从研究廖氏家族文学与五代宋初衡山文学来说,也有必要保存他们的作品。我现在的办法是,将他们划定为一个朋友圈,另编一卷,在卷首说明始末,让读者自行判断。

再说两《南唐书》有传的人物。如罗颖,《马氏南唐书》卷二三有传,南唐亡后,他在宋再应乡举下第,经汉髙祖庙,题诗云:“嫚侮群豪夸大度,可怜容得辟阳侯。” 诗入宋后作,表达的是不容于新朝的牢骚,似乎又不能删除。再如邵拙,《马氏南唐书》卷二二有传,入宋后应制举,未发榜而卒,据说其诗有“万国未得雨,孤云犹在山”,为名位未达之谶。水部郎中赵庆誉其为“迈古文章金鸑鷟,出群行止玉麒麟”。《全唐诗》收二人诗,估计认为入宋未久之事。但《舆地纪胜》卷四六载:“本朝邵拙,宣城人。咸平中寓于舒,就应制科。”这时距离南唐之亡,已经25年了。估计《马氏南唐书》所据为龙衮《江南野录》,而忽略了后者叙事到仁宗朝。

编录一代全诗,目的是储材备用,满足各路学者之需求。唐诗传本复杂,加上人事纷纶,典籍歧互,处理稳妥很不容易。我从事斯役,倏忽已38年,与早年之好意气用事不同,文本之可靠与否,从百分制刻度来说,有几份把握,早已心知肚明,关键是如何表达更稳妥。写出来向读者请教。