与农耕文明、乡土中国对自然的顺应、敬畏相匹配,以物化形态存在,并在家与庙可以让渡的空间中展演的庙会,是关系到人生仪礼、家庭伦理、道德义务、历史记忆、群体认同、交往技艺和审美认知的精神性存在。同时,因为风险、节点无处不在,个体生命机会的不均和日常生活的失衡,在后农耕文明时代,庙会依旧有着强大的惯性,抑或说惰性,因而显示出自我调适、与时俱进的能力,具有自如的伸缩性。

庙会核心:一种精神性的存在

在20世纪20年代调查过妙峰山的美国人甘博(Sidney Gamble)后来做了一个妙峰山庙会的小视频。这个短片能勾起年长者儿时的回忆,也能让年轻人对过去的庙会有一个直观的印象。

对朝山之类的现象,学术圈通常会用从“pilgrimage”对译过来的“朝圣”来指称。然而,对于以汉人为主的社会而言,这并不准确。在汉语语境中,“朝圣”常有其专指,即朝拜圣人,抑或叩见圣上。“圣人”在曲阜,在孔庙,在武庙;是孔庙的孔子,是武庙中的关圣。君临天下、金口玉言的“圣上”在哪里?在紫禁城里。所以,用源于基督教或者伊斯兰教等一神教的概念来指中国老百姓日常生活中的宗教实践,是不精准的。因此,老百姓自己常说的“朝山”、“朝顶”、“朝山/顶进香”、“行香走会”等本土语汇,更加具有认知意义。

如今,每年春节,一些地方政府会投入不少力量举办庙会。但不管怎么办,多数人都觉得没什么劲儿,没味儿。因为,庙会现场有的那些吃的玩的,平常都有,并无特别吸引人的东西。其实,如今这些逢年过节举办的庙会仅仅是庙市,只是传统形态庙会中娱乐交易的那一部分。庙会最核心的是跟绝大多数个体的生老病死相关联的精神性的互惠性交际,是一种精神性的存在。而当下城市里的庙会都只试图满足人们物欲的那部分需求,将原本精神性存在的庙会简化为了一种物化的存在。

中国人,尤其是汉人的生老病死,经常和庙宇关联在一起,人从哪里来?是庙里求来的。怎样才能健康成长?把孩子寄在庙里。过去,北京话中的“寄名和尚”、“寄名道士”,说的就是小孩子难养了,就寄名在庙里,而“跳墙和尚”、“跳墙道士”说的则是,到了12岁,大致能健康成长了或到了结婚的年龄,原先寄名在庙里的孩子就要举行“跳墙”仪式,斩断与庙宇的关系。特别难养而直接送到庙里出家的,也大有其人。成年后,姻缘从哪里来?千里姻缘一线牵,还是要去庙里求一求。为长者延寿,去庙里许愿,同样是常态。过去,在北京,人死了,因为多种原因常常会或长或短地“停厝”庙观之中,既让死者身后多少有些尊严,也让生者心安。

“行”出来的乡土宗教

很多城市里现在还有很多庙,但只是别具一格的建筑,与绝大多数市井小民的日常生活并不发生关联。然而,庙与个体生活的诸多关联、交流,正是我所定义的“乡土宗教”的重要组成部分。什么是“乡土宗教”?它是信众实践或者说“行”出来的宗教,而不是外来的学者或者官方命名的宗教。因为多种原因,这些外在的命名,甚或信众可能使用的名称与他们的宗教行为之间,并没有必然的联系。

举个简单的例子。在河北腹地,有个叫双庙的村子。这个村子与周边其他村子不一样,突然冒出来20多个道教徒。为什么呢?原来,村中庙里供奉的是伏羲女娲。当村民到县城的柏林寺办皈依证时,柏林寺拒绝了,说伏羲女娲跟佛教没关系。于是,这些村民找县道教协会去了。道教协会正缺成员,于是这些村民一下子成了道教协会的会员,成为道教徒了。显而易见,他者的命名以及自我的命名,经常是一种生存策略,与信仰行为之间并无必然联系。这种名实不符的常态,使作为调查研究者的我更加在意老乡们的“行”。

为何千百年来,精英阶层始终都欲管控、改造的乡土宗教会生生不息,其根本原因就在于乡土宗教两个最核心的辩证法:神人一体和家庙让渡。

神人一体的辩证法又有三层意涵:奉神为人、奉人为神和人皆可神。

2010年春天,当我第一次在河北苍岩山顶看到“老天爷”塑像时,非常震撼!平常老是感叹的“天哪,老天爷”,猛然耸立在了我面前。但我还是不相信自己的眼睛,问身边的香头:“这是玉皇吧?”她有点不屑地说:“玉皇的塑像就在旁边啊!你没看见旁边的名字?”换言之,在日常生活世界中,人们会基于对诸多自然现象、天地万物的理解,慢慢地将之形象化、直至人化,即奉神为人。天老爷、雷公电母、龙王、风神、火神等,莫不如是。而且,不光人化,还塑像,修庙,再衍生出很多灵验故事,口耳相传的同时也通过变文、宝卷、说书、戏曲、敬拜仪式等诸多方式进行传诵。

奉神为人的第二种方式是将神灵亲情化。乡土宗教中的神灵常有着公母、爷娘等拟亲属化的称谓。男性神常叫什么“爷”或什么“公”,如关爷/公、龙王爷/公、土地爷/公等,即使华北普遍信奉的胡黄白柳灰“五大门”中的男性仙家也常以“爷”称之,诸如常爷(蛇)、白爷(刺猬),等等。女性神通常叫娘娘、奶奶,或者什么妈、什么母,如妈祖、三皇姑、后土奶奶、无生老母等,就连基督教中的耶稣母亲也被本土化了“圣母”,佛教中的观音中国化后也成了“观音娘娘”或“观音老母”。神的夫妻档更是比比皆是:天父地母、伏羲女娲、玉皇王母、灶王爷灶王奶奶、土地爷土地奶奶、田公田母、床公床母,不一而足。

最关键的是,这些神跟人一样,也有七情六欲。京西妙峰山、河北苍岩山等圣山,都有“娘娘占山”的传说。据说,这些圣山原本为佛祖、济公、关帝某个男性神占有,后来的天仙圣母或三皇姑等女性神祇怎么办呢?她们把男性神占山的宝剑拔出来,把自己的绣花鞋埋在了下面,再把宝剑插在绣花鞋上。等“大老爷们儿”回来了,看到宝剑下面还有只绣花鞋,就只好心知肚明地吃哑巴亏,让出圣山宝地,屈居边缘。当然,这有更加复杂的文化内涵。在传说中,男女神仙也会像夫妻吵架一样地解决问题。不仅如此,过去的庙戏中不时还有仅仅在夜深人静时献给神灵,且只有庙首、会首等少数男性才能与神祇一道观看的“粉戏”,而主祀的神灵反而有可能是女性神。

还有一点,神灵是斤斤计较、睚眦必报的,但人们更愿意正向地解释为赏罚分明。在大小神山,经常能看到“舍身崖”之类的景观,听到“舍身”的灵验故事。这类故事大意是说,某个被冤枉为不守妇道的小媳妇,为了证明自己的清白,在神面前哭诉一番后,从悬崖口跳下去,结果没死,又回到了家里,有的甚至直接成了神灵。随着历史演进,舍身崖的故事也常常演化成歌颂革命人士英勇斗争的红色故事,而被编织在了导游的讲解之中。

奉人为神指的是在我们的文化传统当中,帝王将相、先贤都是可以成为神的。且不要说众多的行业神,仅就城隍这一体系而言,柳宗元、韩愈、张巡、许远、岳飞等都在其中。北京的白云观就是因为丘处机,从而成为一个道教的神圣所在。除世人皆知的道教中八仙是源自活生生的人之外,平民百姓也都有可能成神。妈祖,就是由未婚少女最终成为了天后。在京畿一带,民国时

期被京津两地人们广为敬拜的王三奶奶,也是一个典型的人神。传闻王三奶奶是清河的一个香头,生前行医,救了很多人,有一年朝山的时候就坐化了。妙峰山说她坐化在妙峰山,丫髻山说她坐化在丫髻山,所以这两座山都有她的庙。如今,在河北沧州黄骅广被人们供奉的郝二奶奶,也是由人演化而来的。

人神一体,人皆成神,实际上是很多中国人的普遍心理。自小父辈对我们的教育是要行好行善,做好人。这其实是儒家的修身、佛教的修行、道家的修炼观念渗透到民间的结果。

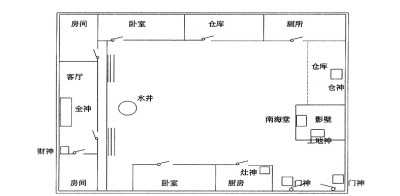

家庙让渡说的是在家居庙殿之间转换的可能性。今天大家熟悉的日常起居空间是单元房,包括客厅、主卧、次卧、洗手间、厨房等。除非有老人特别坚持,现在已经很难把神请到单元房里来。但在河北乡下,多数呈四合院状的民居仍然供奉有诸多神灵,从而实现人神同居:门口有门神、路神,院门内的影壁上面有土地,天井的水井边有龙王,主房有家神或全神案,厨房有灶神,仓房有仓官,厕所有厕神。在庙宇难以修建的当下,一个供奉有全神案的灵验的香头的家居就在村落生活中履行着庙宇的职能,成为隐性也是显在的“村庙”。另一方面,鳏寡孤独等无家可归者,不少常年居住在破败或者简陋的村庙里。村庙实际上就是他们的家。庙会时,香头和虔诚的信众会对庙宇内外进行打扫清理,驻守庙中如同家中。从这个意义上来看,庙也是人们,尤其是边缘人群的家。

人神一体解决的是信奉谁、敬拜谁的问题。家庙让渡解决的是在哪里敬拜、如何敬拜的问题。因此,集中呈现乡土宗教的庙会绝非简单意义上的乡风俚俗、传统文化以及非物质文化遗产,更非意在以满足物欲和吃喝玩乐为根本的庙市。虽然庙会有外显的物化形式,甚至表现为一道道 “物流”,但这一与农耕文明、乡土中国对自然的顺应、敬畏相匹配,以物化形态存在,并在家与庙可以让渡的空间中展演的庙会,实则是关系到人生仪礼、家庭伦理、道德义务、历史记忆、群体认同、交往技艺和审美认知的精神性存在。同时,因为风险、节点无处不在,个体生命机会的不均和日常生活的失衡,在后农耕文明时代,作为精神性存在的庙会依旧有着强大的惯性,抑或说惰性,因而显示出自我调适、与时俱进的能力,具有自如的伸缩性。

庙会中的“聚成形”与“散化气”

长久以来,在华北乡下,有对子村的说法。即两个相邻或相距甚远的村落,因不同的机缘,建立起了一种拟亲属的关系,并时常有着仪式上的往来,这又尤其体现在庙庆上。

门头沟的京西古幡会是北京市首批非物质文化遗产。数百年来,庄户、千军台、板桥三个村在正月十四、十五、十六这三天,互串过会。按照惯例,三天里,三个村子依次做东,另两个村子擎举着自己村子的神幡,前往做东的村子巡游、拜庙。对于这三个村子而言,春节的重要性远远低于元宵节这三天。因为三个村子之间的亲密性,坊间也就有了俗语:庄户人的嘴皮子,千军台的笔杆子,板桥人的心眼子。板桥村现在没有了,剩下庄户和千军台两个村子依旧在元宵节这几天互串过会。在这几天,无论你去哪家,门都是开着的,桌上摆的东西可以随便吃喝。

“问我老家在何处,山西洪洞大槐树”是句在华北广为流传的俗语。其中提及的洪洞县有一项国家级非物质文化遗产,即“羊獬-历山‘接姑姑、迎娘娘’走亲民俗活动”。其实,这个“走亲民俗活动”是比京西古幡会规模大得多的、涉及数十个村落的跨村庙会。其核心角色是传说中的娥皇、女英及其代言人,即当地人俗称的神媒“马子”。这个庙会的两个核心地是羊獬和历山。在神话传说中,羊獬是尧的神兽,作为地名则是尧的故里。传闻,尧把两个女儿娥皇和女英嫁给了在历山的舜,所以羊獬、历山和二者之间沿途的村庄因为这桩神亲,有了亲戚关系。每年三月初三,羊獬村民作为娘家人,要到历山把嫁出去的女儿接回来。四月十八,历山人再到羊獬把娘娘接回去,这就形成了一个接与送的环形交际圈。处于这个交际圈中的村庄,在娥皇女英的神驾途经时,都会把最好的吃食、最有特色的东西摆出来,供神、人吃食,当地人俗称“腰饭”。这种因为神而结缘的年度性交际,也即庙会,一年一度地强化着羊獬和历山之间村落相互的关系与认同。于是,“我们都是亲戚”成为了这个庙会涉及数十个村庄村民的俗语。

跨村落、跨地域的庙会这种“聚成形”与“散化气”的关系,在圣山庙会中体现得更加明显。

如今行政规划属于河北井陉县的苍岩山,是太行山的余脉。这里有很多从隋到清代的古建筑,山腰的福庆寺是国家重点文物保护单位。对于信众而言,苍岩山的意义更主要在于这里的主神“三皇姑”。三皇姑成神是一个复杂的过程,传说众多。现在说法最多的,是说三皇姑为隋炀帝的三女儿,生下来就有慧根,不满父亲荒淫无道的她,在诸多神灵异兽的帮助下,克服了父亲的多次为难,到白草庵出了家。觉得丢了脸面的隋炀帝派人火烧白草庵,三皇姑最终躲过了这一劫,在老虎、猴子等神兽的帮助下,上了苍岩山继续修行行善,广施恩泽,庇护四方。因此,现今在苍岩山,尤其是农历三月的庙会期间,随处可见猴子、老虎等符号。事实上,从山门到山顶的苍岩山景区的多数景观,都是上述三皇姑传说的具体化,甚至导游的解说词也大致根据这些民间传说整理而成。

中国虽然是个文献大国,但除了碑铭、方志中不多的记载之外,找不到关于苍岩山庙会的完整记述。其实,根据近些年的调查可知,苍岩山庙会实则有着广义和狭义之分。狭义的苍岩山庙会,仅仅是指发生在苍岩山这座圣山的对三皇姑等神灵的敬拜。广义的苍岩山的庙会则既包括狭义的苍岩山庙会,也包括散落在苍岩山四围远近村庄同期对三皇姑敬拜的庙会。在这些四围的村庄中,敬拜三皇姑的庙会有神通会、朝山会、驾会和杠会等多种形态。

神通会最有名的是景庄神通会。景庄距离苍岩山不远,民间有景庄曾经是苍岩山山主的说法,其神通会则完全以马子为中心。与神通会相较,朝山会广泛地存在于苍岩山东西两侧,是距离较远的信众在通往苍岩山的途中搭棚过会。与妙峰山一样,苍岩山的朝山会有行棚和坐棚之分。朝山会还衍生出了驾会。即,朝山会走到某一个中心地后,在当地的三皇姑庙宇中,烧香上供后将抬负的三皇姑銮驾焚烧,以示敬拜,并不到达苍岩山朝拜。杠会主要在井陉矿区青横庄一带传承。杠会的队伍就是朝山进香的队列,仪式表演和杠箱中装的“金银财宝”都是青横庄民众献给三皇姑的供品。在青横庄一带,人们把自己村中供奉的三皇姑叫“下山奶奶”,而把苍岩山的三皇姑称为“上山奶奶”。

因此,鉴于这些复杂的散落在苍岩山四围的形态各异的庙会,将“朝山”仅仅理解为聚向山顶的上山、山上是不够的。看不到山下,和以圣山为中心的散开来的形态,我们就无法对聚散两依依的圣山庙会有全面的了解。换言之,圣山庙会实则是一个以圣山所在地为中心的庙会丛、集合体。狭义的圣山庙会与散落圣山四围

的同一主神的庙会是“众星拱月”或“月映众星”的相互依赖、映衬的关系。月亮暗时,星星可能更加明亮。这样也就能有效地解释改革开放后圣山庙会迅速重整的原因,而不流于从果推因的弊端,即限于中国乡土宗教与庙会之复兴论和功利论循环解释的陷阱,夸大外力而忽视内力。

明了了乡土宗教的内力,我们就会发现,在科技已经有效地引发了日常生活革命的当下,朝山并没有什么本质的变化。在苍岩山顶,人们依旧烧香敬拜,许愿还愿,求福禄寿财、科举功名、姻缘子嗣,给三皇姑献袍挂红,刻碑留名,念佛,等等,而且女性还是明显多于男性。当然,在求效益的承包制的管理模式下,也出现了新的敬拜形式,如粘字。因为三皇姑,苍岩山上下的众多石碑,也就有了神圣的意味,硬币能粘贴到石碑上的哪个字,就意味着可能实现这个字指代的心愿或物事,如求子者会拿硬币去粘贴“子”字,依此类推。因为山腰的“尚书古碣”这块俗称透龙碑的古碑被禁止粘贴,各殿的经营者就纷纷提供粘字的专碑。经营者在粘字碑下面栓了一个留有缝隙的木筐,粘不上的硬币就掉到筐里了,归经营者自己所有。

香客不止这样与神交流,沿途还会撒一些小米、大米,使山中鸟兽虫蚁有食吃。同时,人们还会向山道两侧的乞丐施舍些小额钱物。在相当意义上,将信将疑地看相、抽签、算卦,也是对着僧道装的江湖术士的一种变相施舍。这些使得庙会多少有着慈善的意味。然而,如果非要用经济学的视角审视圣山庙会,那么在求效益的承包制经营模式下,香火经济显然复杂无比。

箭垛式的圣山

庙会不仅仅是老百姓捣鼓而不绝如缕的东西,地方政府、职能部门甚至不少社会精英也直接或者间接地参与了进去。从这个意义上来讲,庙会是否仅仅是一种民俗抑或非遗?它究竟又是怎样的一种存在?

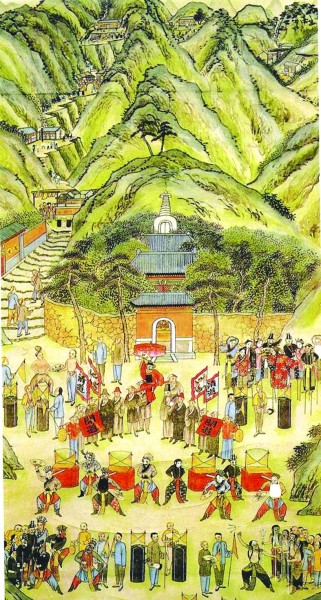

“聚”与“散”之辩证法在妙峰山的朝山进香中也有着鲜明的体现。过去常说,上妙峰山有5条香道。每条香道沿途都均匀地分布着供香会、香客歇息、敬拜的茶棚。因此,妙峰山庙会不仅仅是发生在金顶这一个地方,人们在香道茶棚中的敬拜都是妙峰山庙会的组成部分。现在与妙峰山庙会互现的“幡鼓齐动十三档”也已经名列不同级别的非物质文化遗产名录。事实上,这“十三档会”散开来是“会”,聚在一起就俨然是一座“庙”,抑或行香走会图。这在藏于首都博物馆的《妙峰山进香图》中清楚可见。有着“北京通”之称的金受申数十年前也曾撰文说:“狮子”乃庙门前的石狮,“中幡”乃庙前旗竿, “自行车”会像五路催讨钱粮使者,“开路”像神驾前的开路先锋,“打路”、“五虎棍”、“少林棍”都是引路使者,“天平”(什不闲)像称神钱者,“挎鼓”像神乐,“杠箱”像贮神钱粮者,“秧歌”(高跷会)和“小车”像逛庙游人,“双石”、“杠子”、“花坛”等既像神前执事,又像赶庙的玩意档子。换言之,十三档会其实就是座聚散自如的流动的庙宇。

借用胡适“箭垛式人物”的比喻,苍岩山、妙峰山等圣山也是箭垛式的山。与之相关的异质性群体在不停地给这些圣山追加附加值。因而,老娘娘碧霞元君栖息的妙峰山如今有了“抗战之山”、“学科之山”、“花会之山”、“泰斗之山”等等诸多美名。

改革开放后,随着妙峰山庙会的恢复,金顶上很快也就有了救命松的“红色”传说。即传说山顶的一棵松树在抗日战争时期,让站在其下的抗日战士逃过了日军飞机轰炸的劫难。在有的传说版本中,这个无名战士又被置换成了其他人。无论被救的主人公是谁,因为救的是抗日游击队的战士,妙峰山也就拥有了“抗战之山”的民族大义与正义。

1925年顾颉刚等一行人对妙峰山的调查,已经成为当下的管理者一定要浓墨重彩宣传的内容。这使得这个学术事件与实践演化成为当代妙峰山庙会历史的组成部分,并增生了当代妙峰山庙会期间召开学术会议、纪念会等新的内容。1995年、2005年、2015年,相关部门都举行了 声势浩大的纪念活动和学术会议。在顾颉刚等调查妙峰山70周年纪念时,妙峰山被定格为中国民俗学者心目中的一块圣地、一面旗帜,是推动中国民俗学事业发展的情感动力之源。80周年纪念时,在金顶树立的“缘源碑”,不但继续强化妙峰山与中国民俗学之间的关系,缘源碑本身也成为了金顶重要的景观。

改革开放后,因为对诸多会档以及妙峰山庙会的重整有着至关重要的影响,隋少甫有了“香会泰斗”的盛名。在其过世之后,经妙峰山管委会同意,在缘源碑的旁边,树立起了一块体量与缘源碑差不多大小的“香会泰斗”碑。隋门的会档不时在这里举行收徒等神圣性的仪式。借金顶这个公共空间和在香会泰斗碑前的敬拜仪式,隋派的会档在妙峰山众多花会会档中的霸主地位被强化。

多种力量参与,或曰礼俗互动的圣地庙会之聚与散的辩证关系同样出现中国的最北端,漠河。如今,漠河的北极已经是国家的5A级景区,距离北极不远的俗称胭脂沟的金沟是景区的组成部分。金沟有一个重要的景观,即清末被派往此地开采金矿的重臣李金镛的祠堂。早在2005年,李金镛祠堂就成为了黑龙江省级文物保护单位。因为他是当年在此督办金矿的大臣,“兴利实边”,因此被视为“金圣”,官方还在祠堂前树立了金圣碑,顺势衍生出了供香客、游客消费的“金圣发财香”。在相当意义上,为了强化每个到此一游者的祖国边疆意识,在政府的推动下,从文物保护、发展旅游,到金圣发财香,官方的文物之礼向信众烧发财香之俗华丽转身。礼俗按照官民共享的文化逻辑,聚散依依。

* * *

百余年的启蒙精英大体都相信,随着科技的昌明,教育程度的提高,朝顶进香之类的“迷信”活动会自然消失。早在1929年,顾颉刚就对妙峰山庙会下了“垂尽的余焰”之断语。但是至今,这些敬拜活动依然在城乡上演。为何如此?其实,每一个人都具有一定的宗教性,当世俗的、物质的、科技的力量无法有效地解决个体所面临的困境时,其潜在的宗教性就会显现出来。正是这种宗教性,使得乡土宗教、朝山等庙会也就具有了内发性、适应性与伸缩性,犹如烧不尽的野草。

(作者为北京师范大学文学院教授 )■