■本报记者 许旸

夜色渐浓了,大隐书局创智天地店的暖黄色灯光,映着店面正对街角的书架,吸引了不少读者进店“尝鲜”。这家位于杨浦区大学路智星路路口的书店,昨起开业迎客,是目前沪上唯一一家营业至凌晨2点的“深夜书房”。据不完全统计,从昨天下午2点启动亮灯仪式至记者晚上11点发稿时,这家“深夜书店”首日营业的九个小时里,累计约5200人次涌入书店。过了晚上10点,仍有三三两两的市民陆续探店,其中以年轻白领居多。

“我们希望这里成为升级版家庭书房,为周边的莘莘学子、城市夜归人保留一盏书香明灯。”大隐书局创始人刘军告诉记者,从书店到书房,一字之差,却意味迥异———书店更多是属“他”的,“我”是顾客;书房是属“我”的,“我”是主人。安顿了书与人的深夜实体书店,缩短了夜的漫长,点亮了城市街角和心灵空间,这正是书店的温情和光芒所在。

近年来,在外部政策和市场环境的带动下,上海实体书店呈现蓬勃之气。从2012年上海在全国率先出台政策扶持实体书店,去年发布 《关于上海扶持实体书店发展的实施意见》,到最近颁布的上海文创“50条”,上海正步入“加快建立布局合理、结构优化、业态多元、充满活力的新型实体书店发展格局”的“快车道”,品牌实体书店建设成为推动全民阅读、打响“上海文化”品牌的重要力量。

捕捉周边“三多”需求,为街区量身打造文化空间

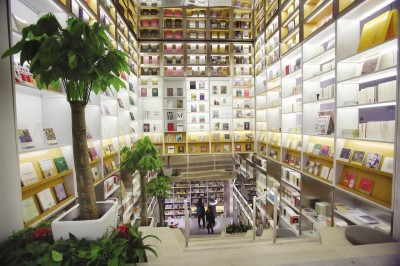

昨夜,大学路沿街餐厅和咖啡馆渐次亮起灯光,开启“夜间模式”的大隐书局创智天地店,散发着独有的磁场效应。书店里最醒目的是10米高垂直书架,拾阶而下,这里连接地面、地下两层,各占地约150平方米、1150平方米,地面开到凌晨2点,地下空间目前晚10点关门。据店方透露,运营一段时间后,书店将实时监测分析深夜客流、光顾时间段等数据,未来将根据读者需求延伸空间或延长关店时间。

“大学路附近分布着复旦大学、同济大学、上海财经大学等十余所知名高校和百余家科研院所,有显著的三多:大学生多、年轻白领多、软件工程师多。这一带夜生活相对活跃,周边不少餐饮营业到凌晨3点,深夜路上依然人流不息。”大隐书局总经理何旋说,运营方捕捉到“三多”人群的读书、社交等需求后,决定探索“深夜模式”。

穿梭于主打白、黄色调的书店空间,

记者发现,这里顾客中多是时尚的青春面孔,也有结伴而来的白领夫妇。整体书品以文史哲艺为主,“垂直书架”上的棉坐垫、能容纳约16人围坐的木质长桌,颇为亲民,每级台阶两端还隐藏着电源插座。除了常规的阅读区、童书屋、茶空间,书店还新辟出含录音棚、朗读亭的“大音坊”,以及聚焦服装设计和人文设计类图书的“美学屋”等区域,多种业态交错融合。比如,录音棚的专业级别体验、相对价廉的市场竞争力,很快吸引了周边高校学生社团“秒杀”预订,迫不及待来书店体验录制有声读物、音乐培训等。书店涵盖书、艺、茶、食、乐等复合文化业态,未来还将聚合新书发布、名家讲座、书友对话、剧本朗读、诗歌朗诵等丰富活动。

实体书店内化为生活方式,能呼吸、知冷暖

“深夜书店要生存下去,需契合当地社区的独特属性,成为令当地读者流连忘返的一家书店。”在刘军看来,大隐书局不仅仅是一家家书店,更是有能力输出服务的文化终端。“总的来说,深夜书房不失为建立在情怀之上但又不失理性的探索”。

作为生于斯长于斯的上海本土书店品牌,大隐书局已有武康大楼店、巴黎春天店、大隐精舍、思源书廊、明珠生活美学馆、创智天地店六家书店,今年还将新开位于临港新城的第七家大隐湖畔书局店。从一棵树,长成一片森林,大隐书局的深耕之道带来启示:每家书店要在社区生根发芽,必须深入了解所在社区特性,与居民产生真挚而深切的互动。从图书卖场蜕变为能呼吸、知冷暖的书香磁场,需赋予实体书店更多的文化体验可能,让书店内化为人们日常生活方式中不可或缺的一部分。

学者王昊青曾以大隐书局多家门店作为样本进行调研并提出,“每个爱书人心中,或许都有一家难忘的、与生命体验息息相关的书店,每个书店也应该有属于自己的传奇。从伦敦到纽约,国际大都市里的书店是城市文化风景的组成部分,也是承载城市集体记忆的重要介质,全方位融入城市文化建设中。”