■李昕

李昕,曾任人民文学出版社社长助理兼编辑室主任,香港三联书店总编辑,生活·读书·新知三联书店总编辑。李昕从事编辑工作33年,是业内知名的出版专家。工作之余,从事文学和编辑学研究,系中国作家协会会员,有一系列文学研究和编辑学论文以及文学创作散见于报刊,著有《做书:感悟和理念》《清华园里的人生咏叹调》《李敖登陆记》等。

李昕新著《做书的日子:1982—2014》回顾了他的编辑历程。本文摘自该书下篇“北京三联9年”。

2005年春节过后,我从香港回京,3月31日到北京三联报到。

那几年,随着中国出版界转企改制的深入开展,三联在经营上的压力越来越大。出版社要完成规定的经济目标,要创利,当然要有畅销书。

2009年,三联的经济效益问题已非常突出。上半年,新书销量逾1万册的仅一种。长此以往,三联将落到边缘化境地。于是,领导班子开会研究对策,统一认识:领导不能仅坐镇指挥,班子成员要带头抓畅销书。这一方面有助于提高选题策划的成功率,另一方面可引导编辑部转变观念。而且,领导介入,便于统筹各方面人力资源,理顺畅销书的运作模式。

一

当时中华书局刚出版阎崇年《正说清朝十二帝》《明亡清兴六十年》和于丹的《于丹〈论语〉心得》等作品,做得有声有色,风生水起。向这些作者约稿我以为并不难,问题是他们已被中华书局炒热,三联没有必要跟风。我说,假如我们的编辑能在文化界发现另一个阎崇年或于丹,三联就可出版他的书。

至于其他作家,我首先想到王蒙。他是文坛常青树,作品畅销不衰。我和他较熟,1985年我出版他的第一本文学评论集《创作是一种燃烧》后,与他一直保持联系,每年都去拜访他。此时,他已有十多年不在北京三联出书, 和三联的其他领导人都不熟悉。王蒙的作品除了小说,有很多讨论中国文化问题的,非常适合三联出版,于是我向他约稿。

起初,王蒙对三联的市场发行没有信心,不愿把新书交给三联。我一再邀约,他盛情难却,便同意在三联出版《老子十八讲》。这是他在北京电视台“中国文化大讲堂”举办的讲座结集。该书后来王蒙亲自配合宣传,销售了8万册。

二

有些畅销书真的是“酒香不怕巷子深”。

齐邦媛的《巨流河》,是美国汉学家王德威介绍给三联编辑冯金红的。我利用周末看了一遍,被作者父亲齐世英的故事震撼,被作者与飞行员张大飞的爱情故事感动,被作者在颠沛流离的境况中坚持治学的经历所吸引。我觉得此书作为横跨两岸的家族记忆,历史价值和文学价值都很高,于是决定出版。但当时并未认为是畅销书,首印只印8000册。

陈徒手的《故国人民有所思》是郑勇约稿。我曾读过作者另一部同类作品《人有病,天知否》,了解其爬梳史料,解读当代文人、学人性格和命运的功力,故同意将两本书同时在三联推出。

《故国人民有所思》写了11位大学教授在中国上世纪五六十年代的政治思想运动中的遭遇,作者根据官方材料的记录和大量原始档案,重现当时的历史场景并加以反思,内容是对中国当代历史的深刻剖析,警示性很强。这本书首印也只是1万册。

刚出版时,《巨流河》与《故国人民有所思》都波澜不惊,未引人注目。我们也没做宣传。但正所谓“桃李不言,下自成蹊”,读者有口碑,三联出好书的消息不胫而走。特别是两本书分别上了2010年和2013年的深圳读书月“十大好书”榜后,更引人关注,以至热销不衰,连印多版,最终销售总数都为10万册以上。

王鼎钧的“回忆录四部曲”对我来说是个奇缘。我在1989年曾与他联络,希望出版他的作品,但失之交臂。在香港工作时,我与台湾文化界联系较多,请朋友向他索要了一套样书,总数大概是18册。我把这套书带回北京,考虑在三联出版。但当时王鼎钧的回忆录尚未完成,18本书中只包含四部曲中的两部,无法出版。

2011年,王鼎钧的回忆录四部曲在台湾全部出齐。三联的编辑饶淑荣反应较快,她注意到报刊上推荐王鼎钧回忆录的第四册《文学江湖》,便与我商量出版事宜。由于当时已有几家出版社和书商对王鼎钧“回忆录四部曲”的版权展开竞争,她建议我给作者写信洽谈版权。我在信中重点说明,我们要向中国大陆读者隆重介绍他这位大师级的作家,以作品系列的方式,出版他的全部作品的单行本,共23册。此时王鼎钧原已准备和别家签约,见到我的信后,转而决定与三联合作。他通情达理,认为三联包下23种作品的风险太高,便精选了16种作品与我们签订版权协议。我们首批出版的是 “回忆录四部曲”,由于定价不低,且王鼎钧当时还少为人知,能否引起读者重视,我们心里其实也没底。

2013年北京春季图书订货会上,我每每把记者领到这套书前做详细介绍。毕竟,这套书对于20世纪百年沧桑的历史记忆是震撼人心的,所以这套书当年在各种媒体评奖中也频频获奖,最终也销售了5万套以上。

三

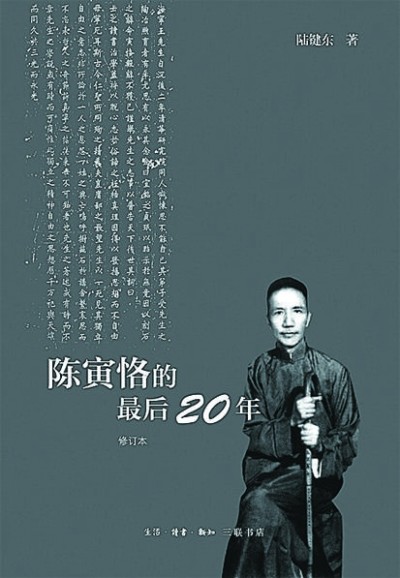

陆键东的《陈寅恪的最后20年》,是修订再版的作品。它于 1996 年在三联书店首次出版。由于作者以扎实的史料和生动的记述展示了陈寅恪“独立之精神,自由之思想”,一时好评如潮。然而,由于民事诉讼,该书不久被叫停。因为书中言及“反右”运动前夕在中山大学的某位任职者,引发其子女的不满,认为作者侵犯其父的名誉权,将作者和三联告上法庭。

一审法院判原告败诉,侵权事实不成立。原告不服而上诉。二审法院认为作者不应把涉及个人的档案资料公开,改判陆键东作品侵权,不做修改不得重印。陆键东认为判决不公正,宁可从此不再重印,也不肯删改作品。于是,这部备受好评的作品断市达13 年之久。其间,三联多次联系作者,希望修订再版,都被婉拒。

2012 年7月,三联副总编潘振平对陆键东表达了重印这本书的愿望,陆这次反应积极,表示会考虑。随后我和老编辑孙晓林请陆键东吃饭,进一步恳谈。陆说了几个意思:一是如果修改,他不知需改哪些具体内容,怎样修改才能既不损害文意又不惹起官司。二是他当时刚完成另一部书稿,这本书书名是《历史的忧伤——董每戡的最后24年》,现在几家出版社都认为,书稿中有些敏感内容需做技术处理。他不希望这种处理是伤筋动骨的。他说,这已成了他的心病,如《历史的忧伤》的删改问题不能妥善解决,他根本没有心思考虑重新出版《陈寅恪的最后20年》。

对于他的顾虑,我做了回应。我告诉他,这本书如果印10万册,版税应在30万元以上。至于修改分寸,我答应为他去咨询律师,取得权威意见。而《历史的忧伤》的技术处理问题,我承诺他,我会亲自处理,尽量减少原文改动。这样,当即我和他达成重印《陈寅恪的最后20年》的意向。事后,我请教了两位律师,两人意见一致,表示只需隐去那位书记的真名实姓即可。于是,陆键东轻松地处理了这一遗留问题,并对全书进行了修订,根据新发现的史料和陈寅恪家人提供的资料,又增补了3万字的内容。

2013年6 月,此书修订本出版,再次引起轰动,不仅短时间内发行10万册以上,还进入当年媒体评定的几种好书榜。

四

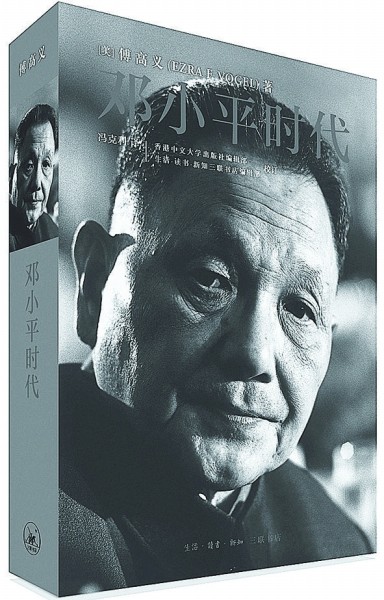

我在北京三联9年间参与策划的畅销书,最重要的当属《邓小平时代》。三联两位嗅觉灵敏的编辑叶彤和舒炜早早就读到这本书的英文版。叶彤拿着英文版来找我商谈出版事宜。我对该书作者傅高义原就有所了解,及至了解此书基本内容、主要观点和英美学术界反应以后,决定支持此书出版,亲自参与洽谈版权和整个编辑出版过程。

此书是我一生经手的图书中出版难度最大的,当然影响也最大。难度大,表现在三方面:一是争夺版权不易,二是审读定稿过程艰辛,三是营销推广压力大。

当时, 内地参与竞争版权的出版社多至30家,在当代出版史可谓破纪录的事。傅高义将此书内地版权委托给香港中文大学,由该校出版社社长甘琦总揽其事。为争夺版权,我们组成三人团队,由我负责,时任总编助理舒炜和资深编辑叶彤参加。我们最初报价偏低。但我们分析了傅高义的心理,在策划报告中集中讨论和回答了他最为关心的书稿审读和删改问题,提供了解决问题的策略,于是他内心天平开始倾向三联。后来甘琦邀我和叶彤专程赴港与傅高义会面,这相当于面试。傅很郑重,甚至为此推辞了香港特首的饭局。由于我们准备充分,所作分析和判断合乎情理,策划方案切实可行,进一步获得了他的好感。他直言欣赏我们的出版策略,当场宣布与三联合作。

此书的编辑定稿分两步,第一步,叶彤和舒炜到港与中文大学出版社编辑一起工作,解决翻译中的技术问题,将繁体字版定稿。然后,编辑回京与我一起着手解决简体字版需处理的敏感问题。关于如何删节,我写过6封长信给傅高义,所提建议和意见均获他的认可。我和叶彤研读过两遍书稿,进行了几百处技术处理,每处均征求作者同意。最后履行送审程序,根据有关审稿部门指定的专家意见,逐条与作者协商。其间,我们怀着忐忑心情等待作者回复,因为合同明确约定,作者有权根据修改的实际情况决定最终是否出版。另一方面,我们也担心由于作者抵制删改意见,最终此书未能获准出版。可以说,当初签合同,我们是把宝押在傅高义这位善良长者的人品上,相信他不会让我们的心血付诸东流。果然,尽管有许多不同意见需要交流和讨论,我们最终达成了 双方都能接受的结果。经过整整一年的编辑制作,这本巨作在2013 年1月隆重出版,此时正值邓小平视察南方谈话21周年,借此机会大大地进行了宣传。

《邓小平时代》篇幅达60多万字,平装定价88元,精装定价 128元,首印50万册。我说营销压力大,因为这并非一般的流行读物,甚至不能算人物传记,而是严肃的学术著作。但因题材的社会关注度高,可读性强,我们认定此书会畅销。但在出版前,谁也不敢说能销售50万册,毕竟市场上鲜有同类书畅销的先例。

然而,当初不按首印50万册报价,三联得不到版权,为此只能横下一条心。三联领导班子尝试采用畅销书特有的出版运作模式,“举全店之力”共襄盛举,所有领导班子成员和所有相关业务部门的负责人都担任组员,便于及时协调联络。我们在出书前对各大书店举办吹风会,制定多项优惠和奖励政策,使50万本新书立即被订购一空。随即我们又加印了 30万册,连同精装书8万册,总印数达到88万册,且销售一空。