2017年即将过去。这一年,我们依依不舍,送别了一批沪上教育界的名师。

他们中,有“一代宗师”级的人物,是用扎实的学术和崇高的人格影响几代人的大家、大师。学校的三尺讲台,是他们倾注一生心血的地方;桃李满园,是他们终身从教而获得的犒劳。

他们中,也有一些是可敬可爱的老师———怀有浓浓的家国情怀,争分夺秒地行走在科学研究的前沿,年富力强、正值壮年,却因病或因遭遇意外而离世,让人不禁扼腕。

斯人已去,风范留存。对这些学人最好的纪念方式,就是像他们一样,坚守治学初心,始终爱岗敬业,立足本职工作,有所作为、有所担当。

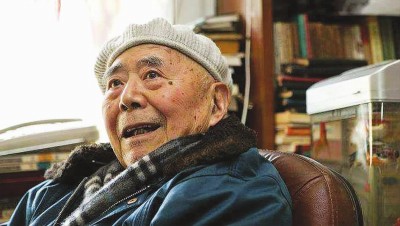

钱谷融

生前是传奇,身后是传说

2017年9月28日逝世享年99岁

文艺理论家、华东师范大学中文系终身教授

钱谷融出生于1919年,今年正步入百岁华诞,又恰好是其震惊文坛的大作 《论“文学是人学”》发表60周年。

1957年初,华东师大召开的一次学术讨论会,号召教师提交论文。由于彼时“双百”方针提出不久,钱谷融受到鼓舞,很快写出 《论“文学是人学”》 一文。他借高尔基的话阐释自己的观点———文学是人学,而不是什么“工具”。但在那个极“左”思想盛行的年代,钱谷融发表这篇论文后,虽无可避免地遇到了“麻烦”,但另一方面,他却选择坚守到底,甚至在批判风波尚未平息时,就仍以此观点评点曹禺,写下了著名的 《〈雷雨〉 人物谈》,对文本进行透彻分析。用今天学界人士的话说,“他拒绝当时那种大而化之、用条条框框的理论来分析文本的套路,坚持从作品本身出发”。时间证明,这种坚持是正确的。2014年底,钱谷融荣获“上海文学艺术奖”终身成就奖。出席颁奖典礼时,钱谷融这样说:“我既无能又懒惰,除了读书就是教书,一生没有离开学校,对社会情况很不了解。”

如钱谷融所言,他“一辈子没离开学校”,但却留下了满园桃李。从“钱门”中,走出了包括格非、许子东、王晓明、戴光中、杨扬、倪文尖等在内的一大批从事文学研究的优秀人才或后起之秀。而面对学界“名师出高徒”的盛赞,钱谷融曾这样幽默回应:“我是来料加工,高徒出名师。”

“做人要真诚,做学问更要真诚,不把自己整个精神都扑上去是不行的。”钱谷融说,“要得到一件东西,你光从表面看,你看不深,你看到的一般人都能看到,你要再深入,‘从细微处见精神’,特别是我们搞文学的,文学的东西总是从细微处显出一个人的个性来。文学讲究个人风格,一个人没有真诚就不会有什么风格。”为此,钱谷融招研究生有个习惯,就是要考作文。在他看来,作文考察一个人的文学素养,是最见才情的。“一个人有没有培养前途,以及他的信仰和守则都从作文上可以表现出来,我的目的是发现他们的培养潜力,即灵机。”

钱谷融曾言,终身以教师为职业,是他人生的乐事。不过,他曾因 《论“文学是人学”》 一文的发表而承受各种不公正的批判,直至1980年破格晋升为教授,担任讲师长达38年之久,创下“高校之最”。虽饱经磨难,却始终忠于真理,忠于国家和民族,虽历经坎坷,却不改赤子之心。故此,在钱谷融逝世后,有学界评价称:钱谷融先生,生前是传奇,身后是传说。

陈吉余

在科学的道路上永远要讲真话

2017年11月逝世享年96岁

著名河口海岸学家,中国工程院院士,华东师范大学河口海岸研究所教授、名誉所长,国际欧亚科学院院士

陈吉余是我国地学和水利学界的一代宗师。他于1941年考入浙江大学历史地理系,师从著名地理学家叶良辅教授。1952年院系调整,他调入华东师范大学任教。

“在科学的道路上,永远要讲真话。”这是陈吉余的终身信条。一连串的业绩,记录着他对我国,特别是对上海经济和社会发展的重要贡献:1985年负责上海市科委“三峡工程对长江口及上海地区生态环境影响和对策研究”项目,并任国家科委三峡工程研究生态环境专家组成员;1989年对黄浦江引水口上移发表意见,并提出引用长江水的建议;1990年建议在青草沙修建江心水库,把长兴岛建成上海市的水源岛;1991年首次提出将上海国际机场建造在海堤之外潮滩上的建议;1993年提出开展海面上升对上海市影响的建议及对策研究;1994年参加崇明总体规划研究,并对长江口越江工程进行重大技术经济综合研究;1995年再次提出浦东国际机场外移海堤之外的建议,被采纳;1996年提出浦东国际机场生态工程建议……

陈吉余曾说:“教育是为了生产建设服务。大学作为一个人才汇聚的地方,教育应该面向实践,为国家多解决点儿实际问题。”在70年带教生涯中,他也始终坚持用“任务带学科,实践出真知”的教学方法。陈吉余开拓了以动力、沉积、地貌相结合为特色的河口海岸学科体系,组建了中国最早的河口海岸研究机构。以此为孵化器探索的“河口海岸理论与实践结合,实践培养人才”的模式,先后培养一大批河口海岸学科带头人和有影响力的学术骨干,同时也培养了由“国家自然基金委”资助的国家级河口海岸创新团队。

熟悉陈吉余的人都知道,他非常重视基础研究,认为地学研究必须深入实际,掌握大量一手资料,并从中发现自然现象的时空分布和演变规律,做出正确的判断与结论。另一方面,陈吉余也一直叮嘱学生,河口海岸科学与资源开发、区域发展、经济建设关系密切,要坚持在国民经济主战场上开展研究,急国家之所急。

陈吉余有一颗年轻不倦的心,一如他奉献毕生的事业———江河那般,奔腾不息。10年前,已经86岁高龄的陈吉余曾表示,评上院士,并不是科研事业的“终点”,从此可以躺在这个称号上睡觉了。他说,自己78岁当选为院士,年纪不算小,但学问未尽,责任未尽。此后,他每年给自己定下一个目标:2001年组织了东方论坛,探讨南水北调对长江口生态环境的影响;2002年呼吁将东海“碧海蓝天计划”提上议事日程;后几年又为青草沙水库建设提供决策咨询,关注咸潮入侵上海的现象;86岁时,他还去了武汉、重庆,作特枯之年的水情调查。无论在哪一年龄段,始终具备“先天下之忧而忧”的意识,这是陈吉余一直留给周围人的印象。

不久前,一本记述陈吉余为师为学为人成果,以及他长期致力的河口海岸学研究与实践的新书 《奋力长江河口》 出版了。书中有一篇他撰写的散文 《母亲》。陈吉余在文末动情地讲述了母亲去世时的心情:“工作在外,未能侍奉送终,为人子者,终是一生之憾事。悲夫!”

沈祖炎

杏坛执守一甲子,初心未改钢结构

2017年10月11日逝世享年82岁

钢结构专家,中国工程院院士、同济大学土木工程学院教授,曾任同济大学副校长

沈祖炎是中国钢结构领域的开拓者之一,为中国钢结构理论研究和工程实践作出了举足轻重的贡献。从上海浦东国际机场、东方明珠电视塔、上海环球金融中心、上海世博会世博轴阳光谷,到国家大剧院、广州新体育馆、南京奥体中心……都有沈祖炎的心血,有他在关键技术上的保驾护航和技术支撑。

1955年,20岁的沈祖炎从同济大学工业与民用建筑结构专业毕业后,留校成为了钢结构教研室一名年轻的助教。此后60余年如一日,他安守大学讲台,热情躬耕教改第一线,许多专业教科书是沈祖炎的专著或是由他主持编写的。沈祖炎曾先后为工民建、建筑工程、土木工程等专业的本科生主讲过钢结构课程,长达30多年之久。即使是1984年至1995年,他担任同济大学主管教学工作的副校长,事务极其繁忙,仍坚持为本科生授课,挤出时间指导研究生。只要一谈起为师,一提到教学,他总是兴致盎然,滔滔不绝。

还有学生回忆,在人才培养上,沈祖炎很早就提出了“在新生中建立工程意识”的观点,并在全国首设“土木工程概论”课程。为了能把这门课真正上好,要请哪些名师来授课,他都亲自遴选,短时间内就使之成为一个经典品牌。

自1978年招收第一位研究生开始,经沈祖炎亲手指导培养的研究生已逾130名,其中博士研究生63名,还指导博士后研究人员7名。

袁瑢

“细、实、活、深、严”的独特教学风格,至今影响一线教师

2017年8月23日逝世享年94岁

曾任上海市实验小学校长、全国小学语文教学研究会副理事长、上海市小学语文教学研究会会长

从1950年登上三尺讲台,袁瑢整整坚守教师岗位64年,她是“上海语文教育改革与发展的先锋和旗帜”,也是“代表这个时代上海语文教学最高水平”的四大名师之一。尤其是她“细、实、活、深、严”的教学风格,至今影响着一线教师。

袁瑢强调学校教育不能一味强调成绩,而是要启迪学生的智慧和才能。她说:“要走自己的路,建立自己的教学风格”。

袁瑢曾做过两次比较大的教学实验:一是关于提高识字效率,加快识字步伐的试验;一是关于“加强基础,培养能力,发展智力”的试验。1961年起,袁瑢就开始了有关识字教学的探究。她摸索出了一条“相对集中,集中和分散相结合”的方法。即依据汉字、汉语的特点,依据儿童心理和教育、教学原理,在集成我国语文教学传统的基础上,创建了具有独特风格的小学语文教学体系;1979年,袁瑢开始了“语文教学中发展学生智力的实验”。她认为,教学使学生越学越聪明,关键在于将发展学生的智力放在教学的重要地位。学生应具备驾驭知识,提出问题、分析问题、解决问题的能力。

袁瑢对语文教学的感悟,即便是今天看来,也并不过时。她提到的教师要胸中有全局,要重视学科教学的个性,更要重视“培养人”这个根本任务,这也许就是我们现在所说的将育人融入到学科教学之中。

钟扬

他用自己的一生,为人类的未来保存希望

2017年9月25日逝世享年53岁

复旦大学党委委员、研究生院院长、生命科学学院教授,中组部第六、七、八批援藏干部,日前被追授为“上海市优秀共产党员”

在很多人眼中,复旦大学教授钟扬是一个善梦者,也是一个追梦者。他花了10年时间,为100年后的上海培育了一片红树林;他援藏16年,在青藏高原搜集种质资源,为人类未来的生物多样性保存希望;他还为西藏大学创造了多个“第一个”———为当地培养出一批人才,共同建设出一个一流学科……2017年9月25日,钟扬在赴内蒙古城川民族干部学院为民族地区干部授课的出差途中,因遭遇车祸不幸逝世。

“不是杰出者才善梦,而是善梦者才杰出”,他的话感染着千千万万的人。

钟扬毕业于中国科学技术大学计算机专业,后来却对植物学萌生了浓厚的研究兴趣。20多年前,钟扬就已经成为国内植物学的领军人物。随后,他放弃了在中科院武汉植物研究所副所长的职务,到复旦大学担任一名普通教授,并在复旦大学生物多样性学科建设上发挥了重要作用。

过去10多年中,钟扬主动申请援藏,来到西藏大学。他执著于为西藏少数民族地区培养人才,希望能够改变当地教育和科研落后的现状。同时,他带领团队为国家和上海的种子库,收集了上千种植物的四千万颗种子。谈及种子的意义,他曾说:“假设一百多年以后还有癌症,那时候大家发现有一种植物有抗癌作用,然而由于气候的变化,这种植物在西藏已经没有了,但是一百多年前有个姓钟的教授好像采过,那不就造福了大家了吗? 而且都一百多年了,姓不姓钟有什么关系,是不是教授又有什么关系呢?”

援藏时,他为西藏大学申请到第一个生态学博士点,第一个国家自然科学基金项目,成为了西藏自治区第一位长江特聘教授,培养出了西藏大学第一位植物学博士,并且使得西藏大学在进化生物学等领域的研究,与日本、欧美的学术界鼎足而立。

钟扬曾说:“任何生命都有结束的一天,但我毫不畏惧,因为我的学生会将科学探索之路延续,而我们所采集的种子也许会在几百年后的某一天生根发芽,到那时不知会完成多少人的梦想。”除了执著于科研以外,钟扬还有一个教师梦,梦想为全国56个民族,每个民族都培养一个博士生。如今,他培养的学生已经在西藏、青海、新疆、甘肃、内蒙古等地开展科研工作。

在同事眼中,钟扬是少有的那种有大智慧,并且真正能够被称为科学家的人。“他对自己的研究对象有宏观理解和哲学思考,并且能够站在更高的高度来看自己研究的领域,从而同时能够做出色的科学研究,并做精彩的科普的人。”钟扬给大学生、中学生,甚至小学生都做过科普讲座,每一个听过的人都感佩于他的智慧,感怀于他遵从内心的经历。

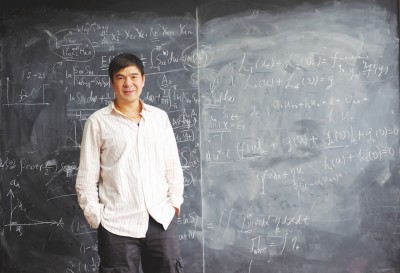

蔡申瓯

那扇永不关闭的门一直对学生敞开着

2017年10月21日逝世享年54岁

国家“千人计划”专家、上海交通大学自然科学研究院院长

在上海交通大学致远学院,几乎所有的学生都知道,遇到任何学术或者生活上的问题,随时都可以推开特聘教授蔡申瓯办公室的门,以寻求帮助。有学生说:“有时候,我们离开蔡老师的办公室都已经凌晨一两点了,我们自己都觉得很内疚。”

直到他生命的最后时刻,在美国治病的他,还在和学生远程讨论科学问题。在同事们的眼中,蔡申瓯“用他的理念培育出一片青年学者的成长的沃土,极大地推动了上海交通大学交叉科学的发展,并在致远学院学生的培养中起到十分重要的主导作用。他正是以这样的方式,永远活着,与爱他的人们一起,继续前行,创造一个更加精彩的世界”。

蔡申瓯曾先后在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室、普林斯顿大学高等研究所、美国纽约大学柯朗研究所等机构从事科研工作,主要涉及应用数学、物理学、生物学以及神经科学领域的前沿课题。

2009年,蔡申瓯作为最年轻的国家“千人计划”特聘学者,受聘成为上海交通大学致远学院的讲席教授。随后的近10年中,他的时间除了科研,几乎都给了学生。他在自己的办公室门上写着:“有事请进,无需敲门”。

蔡申瓯曾说:“学生缺乏创新思维,根源在于教育模式的固化。在科学上,只有教授与学生平等,学生们才敢和教授争论;教授应主动营造氛围,让学生敢于说错话,让学生发挥他们的想像力和创造力,而不是限制他们的想像力;要鼓励他们大胆探索,引导他们走与众不同的路。”这也是为什么,他的办公室最主要的装修就是四块大黑板,上面密密麻麻写满了公式。在他看来,这四块大黑板就是他和学生讨论问题的自由空间。

他最迫切想改变的是,国内大学对年轻人的培养方式。在他看来,学生从小到大,一直都生存在一元评价体系之下,学生学习成绩的好坏、分数的高低决定了他们是否能成为优等生。“学生的思维,长年累月地没有新事物的磨练和刺激,就会失去创新的积极性,渐渐个性上变成了一个被动型的、对世界新事物没有兴趣的人。一个社会对突破固有教育模式的冷漠和乏力是很严重的问题。”为此,蔡申瓯作为“千人计划”特聘学者回国后,花费了大量时间在本科生教学上。

在最后的日子里,蔡申瓯仍然在指导学生探索科学问题。他的学生回忆,他病重时仍然不间断地阅读科学文献、观看科学录像,家就是他的工作地点。“他对我们的关心和教育从未止步,是蔡老师教会了我们播撒科学的种子,用自己的研究成果造福人类。”

他的精神也感染了无数上海交大的学子,激励他们不畏艰险,永攀科学高峰。在蔡申瓯的引领下,他的学生李松挺、戴维、谈安迪、许志钦、杜涛等纷纷走入科学世界,并获得了出色的成就。

蔡申瓯生前常说:“人的一生维度极高,不能用统计的角度去看,一旦与统计分布比较,那就等于是把自己看作了普通人。”他的同事、上海交大自然科学研究院常务副院长王维克说:“作为一个个体,他以极高的执行力,成为了他自己想成为的人,兼具理性包容与感性敏锐,实现了完整的人生。”