世界书局是曾与商务印书馆、中华书局齐名的出版机构,因为种种原因,未在其创办地上海留存下来。今年是世界书局创立100周年纪念,近日,“世界书局史料研究座谈会”在上海举行,各位出版史研究者与书局创办人沈知方先生的后人共同回顾了世界书局往昔的辉煌和淡出的过程,作为出版史的补充。本刊选取部分内容刊载,以飨读者。

回忆我的祖父沈知方

沈柏宏(沈知方长孙):我1948年底离开了上海,当时还是个未满18岁的高中生,至今已旅居美国67年。

作为世界书局创办人沈知方先生的长孙,长期以来我也一直关注家族在出版业方面的事迹。虽然知方公去世那年,我只是一个9岁的孩子,但当时在上海万国殡仪馆开吊三天,身披孝服侍跪在灵堂里的景象,我仍记忆犹新。在海外的这些年,我也始终不忘搜集家族的史料,并同大陆的亲朋好友保持联络,随时了解新的信息。

我的先祖在清乾隆嘉庆年间便办有蜚声越中地区的鸣野山房藏书楼,我的曾祖父锡卿公则担任过蔡元培先生的私塾老师。在台湾时,我的叔公沈仲涛先生曾亲口告诉我,蔡元培先生回山阴祖籍时,必要去沈氏祠堂祭拜先师。祖父知方公16岁便离家入书业学徒,一则是承担长子养家的责任,二来是为逃避父母指定的亲事。祖父入行不久便进入上海商务印书馆,因其销售上的才能而在发行方面独当一面。后又与陆费逵等创办中华书局,对于中华书局在早期的发展功不可没。祖父在1917年筹创世界书局,凭着他一贯坚韧、勤勉、果敢的个性,和他在书业的广泛交游及对市场敏锐的洞察,在十多年时间里,带领书局飞速发展,最终稳居民国出版业第三位的位置。

祖父的成功,首先离不开他对市场的洞悉,书局初期的出版物,无一不符合大众的阅读需求。同时他也深知发行渠道的重要性,书局开张前几年,就将发行网络遍布到各大城市,在取得教科书的出版许可之后,更是将经售点遍布每一县城,以致在教科书的发行规模上一度超过了商务和中华,使两家书局联合起来应对竞争。祖父在经营上力求创新,不仅在出版物形式和内容上常有耳目一新之举,而且在书局的业务内容上不断拓展,寻求多元化的运营,书局在印刷和发行上成为多家出版机构所委托合作方,在地产投资、银行业均取得非凡的成就。

祖父在出版业务上有着过人的气魄,比如,为同张恨水签约,便一付数千大洋,买断了他几部作品的版权。

祖父不仅亲力亲为,而且任人唯贤,除了长期重用秦同培、陈和祥、范祥善、朱翊新、王淄尘、蔡丏因、蒋伯潜等老编辑外,也大胆启用徐蔚南、林汉达、詹文浒等年轻才俊担任重要职务,而正是这些年轻人,为成长中的世界书局编辑出版了大量普及新知识、新科学的读物以及新型教科书,并为书局发展起到了重要作用。

同时,祖父也是一个具有民族气节的商人。早在书局创办初期,因中日签订的《二十一

条》不平等条约,书局在出版的畅销文学期刊中加印了谴责外强、唤醒民众的增刊。五卅运动爆发,世界书局率先捐款救济罢工工人,并参与罢市活动。国内发生的重大灾害,书局每每及时捐款赈灾。在上海沦陷时期,世界书局发行所因拒与日方合作而遭炸弹袭击。这些都与祖父一贯的民族气节不无关系。祖父还在临终前留下遗言,嘱后人绝不与日人合作。

祖父深知文化传承的重要性,在晚年离开世界书局管理层的几年时间里,帮助我父母亲开办了启明书局。又在自己所居住的同孚村寓所,成立国学整理社,延请一批国学专家,编印国学名著丛刊,短短两年多时间,竟出版百余种书籍,若不是因为1937年抗战爆发而搁置,此套丛书将会更具规模。

一百年只是历史长河中的一瞬间,而对于我们家族而言则是整整三代人坚守文化事业的传奇经历,我希望通过对这些历史资料的整理、研究,来保护和发扬我们的文化,传承给我们的后人。

世界书局二三事

刘冰(美国出版史专家):我家两代人都从事华文书出版工作,志在传承文化知识,振兴中华,而巧的是,我和家父刘雅农都与世界书局有缘,这促使我一直在收集、研究这方面的史料。

我们家原住在南市三牌楼,后来又在高安路住了很久。我们家因世界书局的出版而从上海到台北,又从台北到洛杉矶。我今年85岁了,一生只从事一个职业,就是华文书出版和发行。

我的父亲刘雅农生于1896年,他是张聿光、刘海粟创办的上海美专的第一批学生,他学了美术,喜欢诗文,也喜欢舞文弄墨,画点水墨画,刻刻印章。父亲毕业后在中国国货公司任职,有点成绩。1947年被世界书局总经理李鸿球看中,因为父亲在开办国货公司分公司方面有经验,就被聘为世界书局台湾分局经理,于1948年2月去台北创设世界书局台湾分局。父亲后来于1961年退出书局业务,在家吟诗作画逍遥。晚年回四川省定居,热爱祖国,被聘为四川省政协委员,病逝于四川。

我到台湾时,我们全家住在世界书局楼上,楼下就是书局,我们常常在员工食堂吃饭,并且协助书局工作,可以说耳濡目染。我后于1972年去美国,创办长青书局,从事出版和发行业务。因为在世界书局的10年经历以及家父的经历,使我有机会掌握较多的历史文献。

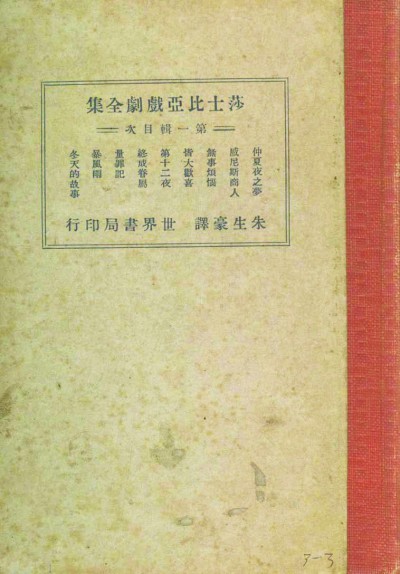

1963年前后,祖国大陆政协曾组织朱联保等老“世界”的人列出了世界书局历年5500余种的书目以及联系的1000多名作者名单。我在台北世界书局工作时,也亲见台湾从这5500余种中挑出很多好书加以重版,获得了很好的文化效益和经济效益。其实客观分析,民国时的世界书局是家民营企业,将自己定位在商务和人文出版方面。世界书局的好书有《英汉四用辞典》《康熙字典》《说文解字》《永乐大典》《莎士比亚戏剧全集》等,联系的知名作者如胡适、沈雁冰、曹聚仁、周作人、杨贤江、林汉达、郑逸梅、陈存仁、詹文浒等。

关于世界书局的进步活动或创造性工作,我在此也择要概述:

第一,出版活动适应辛亥革命和北伐战争的需要。1924年至1927年大革命期间,沈知方揣摩时局走势,鉴于大革命形势为人心所向,立刻让世界书局位于革命大本营的广州分局就近搜集宣传小册子,分批寄回上海,编辑加工后,以广州世界书局、广州共和书局的名义大量出版印发。当时出版的有《全民政治问答》《农民协会问答》《不平等条约问答》《三民主义浅说》《农民运动浅说》等。而当北伐战争在南方各省风起云涌,世界书局又棋先一着,大胆出版了宣传北伐的小册子。还出版了面向工农大众的民众通俗读物,如:陶行知主编的《工人课本》《农民课本》,在江苏、安徽一带广泛发行。由此,世界书局也尝到了丰厚的果实。

此外,世界书局还出版了当时的名人传记,如《孙中山全传》《模范军人冯玉祥》《当代名人轶事》。

第二,接受杨贤江、沈雁冰的稿件出版。1927年“四一二”事变后,大批共产党员、革命的工农、进步文化人士被拘捕、屠杀。当时商务印书馆编辑部的杨贤江、沈雁冰均是被追捕的对象。他们逃亡日本,依靠著译维持生活。这时世界书局由徐蔚南经手接受了杨贤江(笔名李浩吾)翻译的《青年期的心理和教育》《教育史ABC》两部书稿。杨贤江所著的《教育史ABC》是一本中国最早用唯物主义的观点研究教育事业,根据社会发展形态叙述教育发展规律的著作,由世界书局支持出版,稿费汇往日本。

第三,1931年东北沦陷,1932年淞沪抗战爆发,世界书局也发出自己的声音。1935年《世界杂志》第5期刊马相伯所写《为日祸敬告国人》一文,号召国人共赴国难,抗击日寇,并刊印了日寇侵华照片。随后又出版了《日军侵略满蒙史》《帝国主义侵略中国史》《各国对中国的不平等条约》等书。

1937年8月13日,上海抗战开始,世界书局总厂在虹口大连湾路的码头被日军占为军营,那时敌伪曾威胁世界书局与他们合作,世界书局负责人拒绝不理,致为所恨。1938年11月敌人把定时炸弹携入福州路390号世界书局发行所内引爆,职员一死一伤。时世界书局创始人沈知方已在病中,曾于1939年8月预立遗嘱,有“近遭国难,不为利诱,不畏威胁”三句,即指此事。可见世界书局在抗战上是坚定的。

第四,首创连环画出版。这种出版物历史上即有小人书之称,但定名为连环画是世界书局所创。从此全国统一使用这一名称,直至今日。世界书局组织名家绘印的连环画如《西游记》《水浒传》《三国演义》《封神榜》《岳飞传》等,在当时很受欢迎。

第五,世界书局的教科书出版。比较有质量和影响的如国立编译馆编大学用书,还有《中学教科书》《范氏大代数》《新时代国文大观》《古文观止》《秋水轩尺牍》等。

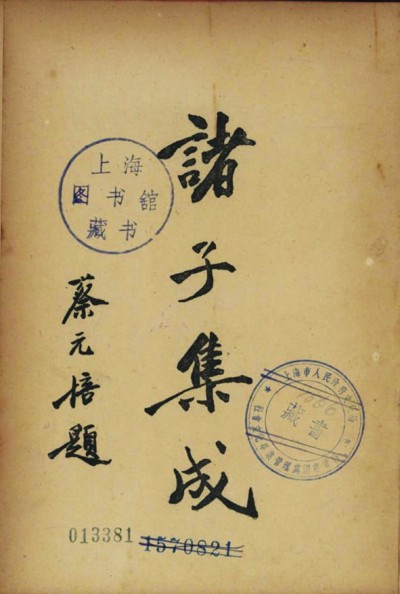

第六,世界书局的学术出版。比较大的项目有《诸子集成》《十三经注疏》《经籍纂诂》《中国药学辞典》《中药标本图谱》以及《ABC丛书》等。

沈知方是一个商人,又是一个奇人,一个出版家,他丰富又复杂,雄心勃勃,但确实是一个了不起的人。从1900年起,他先在商务印书馆任职,深受夏瑞芳总经理的赏识和器重,1913年又加盟中华书局担任副总经理,为中华书局创业阶段的发展做出过重大的贡献。1917年又独自创办世界书局并且后来居上。他在选题开发、分局设立、先进印刷设备引进、现代工厂建设、拓展书业与金融业务融合方面,都有大手笔、大举措。他有管理上的家长制作风和喜欢赌钱等毛病,但在大事上不糊涂。尤其晚年受到日本人威胁,希望他出面合作,他又能临危不惧,晚节不亏,保持了一个爱国出版人可敬的民族气节。实属难能可贵。

沈知方所处的时代正值中国出版业从传统向现代转型之际。沈知方抓住机遇,把文化事业与市场相结合,用市场化手段经营图书业,他的出版经营理念影响了当时出版业的格局。他采取的融资策略和营销策略,使世界书局在众多的竞争对手中,从一个小作坊,快速发展成为仅次于商务印书馆、中华书局的第三大出版机构,将世界书局一步步带向辉煌,从而加快了中国出版业的近代化和市场化进程。这个时期也是沈知方一生中最为辉煌的年代。

在这里不妨多说几句。出版家和编书匠的区别就在于,一个人一生兢兢业业地做好编辑,固然可敬,但也只能是一个编书匠,而现实生活中大多数编辑确实都只是编书匠。而唯有沈知方这样大气磅礴、运筹帷幄、主导图书市场风云变化的出版人,才可称为出版家。

我们应该记住沈知方这个人,不仅因为他创办了世界书局这个中国近现代史上第三大书局,对中国文化发展做出了重要贡献;还因为他的发行才干和商业禀赋,他把激烈的竞争意识带入了出版界,对提高整个书业的经营水平产生了不容忽视的影响。

世界书局的古籍出版

吕健(上海古籍出版社总编辑)在现代中国,上海出版有着辉煌的历史,占据着无与伦比的地位。120年前,1897年,中国第一家具有现代意义的出版机构——商务印书馆创办于上海。105年前,1912年,中华书局在上海创立。100年前,1917年,世界书局诞生于上海。此后,商务印书馆、中华书局与世界书局成为1949年前中国的三大出版机构,上海则一直处于中国现代出版业的中心。1920—1935年间,上海有出版机构130—140家;上海解放前夕,出版机构约250家。据统计,1936年,仅上述三家的出版物册数,就占全国总量的71%左右。民国年间,全国出版各类图书10多万种,由上海出版业完成者占十之七八。

上海之所以在中国现代出版业中遥遥领先,原因众多,其中极其重要的一个方面,则在于上海出版业之持续“创新”,创新激发出动力,创新产生了活力。早在19世纪60年代,电镀法制造汉字字模与元宝式排字架,中国印刷业的这两大发明,就在上海的美华书馆予以应用。其后,商务印书馆纸型印书、珂罗版、电镀铜版、自动铸字机、彩色胶印机、各种字模等先进印刷设备与工艺的引进、创制与采用,是为技术创新;三大机构适应时代需求的新式学校教科书的编纂与出版,是为内容创新;世界书局教材赊销制的开创、销售网络终端的延伸,是为营销创新;商务印书馆、世界书局等外资的引入、股份制的实行、各种融资手段的运用、多种业务多种经营的拓展,是为制度创新与管理创新。可以说,创新引领着当时的上海出版业一路辉煌。

以上所及,皆为上海出版业创新之荦荦大者。以下就我相对熟悉的古籍出版领域,略加说明。

当时中国的三大出版机构,皆涉足古籍出版。以大型古代文献丛书言之,商务印书馆有《四部丛刊》(1922—1936),三编504种,选择宋元

旧刻、明清精刻、稿钞校本,通栏或四拼一影印;中华书局有《四部备要》(1921—1934),351种,选择古代要籍,用聚珍仿宋字体排印。两套书都产生过重大的影响。

世界书局与古籍出版亦颇有渊源,出版物中有不少是古代典籍,如《十三经注疏(附校勘记)》、《经籍纂诂》、《说文解字注》、《说文通训定声》、“四史”、《资治通鉴(附胡三省辩误、刘恕外纪)》、《续资治通鉴》、《诸子集成》、“国学名著丛书”、《昭明文选》、《元曲选》、“历代古人诗词专集”等。以商务、中华为竞争对手,世界书局创辟新路,走出了一条与两者不同的古籍出版路径。

世界书局的古籍出版在以下几个方面另辟蹊径。

其一,并没有与商务、中华在数量规模上比拼,而是将出版对象集中于文史学者的通用书与普通读者的基本书。照陆高谊的说法是:商务、中华好比“全桌筵席”,世界书局是“点吃名菜”。

其二,在呈现形式上影印与排印并举。我们知道,影印古籍的优点是保存原貌,文本可信;排印古籍之所长则在于清晰规范,适宜阅读。商务的《四部丛刊》因选用善本影印,运用现代印刷技术使得珍稀藏本化身千万,对专业学者而言因此可以比较容易地获取利用,功德匪浅;中华的《四部备要》采用排印方式,相同字体,相同版式,美观划一,符合当时人们的阅读习惯,其缺陷是文字有可能排错。世界书局的做法是,对文史学者的通用书取影印之法,但不同于《四部丛刊》的通栏或四拼一,而是九拼一缩印,并做详细书口,这样,一部卷帙浩繁的大书用一二册精装就可容纳,方便翻检携带,亦可降低定价,郑振铎称赞为“价廉方便有用处”;对普通读者的基本书,购书者重阅读体验,则取排印之法。

其三,提高整理程度。世界书局出版的古籍大多加上断句,哪怕是影印本亦施于圈点,对阅读理解极有帮助,这是胜出商务、中华的地方。

举一例而言,阮元主持校刻的《十三经注疏(附校勘记)》,世界书局于1935年影印出版,精装两巨册,九拼一,加书口,经文断句。作为经部第一要籍,《十三经注疏》使用面极广,世界书局本一出,即成为最为通行的本子,虽不能说文史学者人手一册,但肯定是不可或缺。中华书局、我们上海古籍出版社皆曾据此重版。时至今日,北大出版社有了《十三经注疏》的标点本,我社也有了其中8种的整理本,但或因标点质量问题,或尚未齐全,世界书局本仍为相关学者案头所必备。

由此可见,即便仅从内容创新来说,发现新需求,开发新产品,哪怕是形式上的最为细微的创新,也会给图书带来新的持续的生命力。上海出版业的繁荣可以说因此而来。

1949年后,尽管北京因不可撼动的政治文化地位取代上海迅速成为新的出版中心,但上海仍保留了相当的出版资源优势。上海出版业有着创新的传统。商务印书馆拥抱最新的印刷技术,开启了近现代出版业的先河。继之而起的中华书局、世界书局等出版机构,在方方面面推陈出新,持续推动着上海出版业的发展壮大,同时也积淀下了上海出版业的优秀传统。今天我们在这里纪念世界书局成立100周年,回望先辈们的业绩,我们理应继承传统,方能开拓未来。

■