编译/胡梦霞

路德是一个充满争议的历史人物。在对路德的各式刻画中,他兼具暴躁与温顺、夸夸其谈与害羞腼腆、无所顾忌与笃信虔敬、革命与反动,他老谋深算,却又天真地被自己目的高远的反叛所招致的后果迷惑。

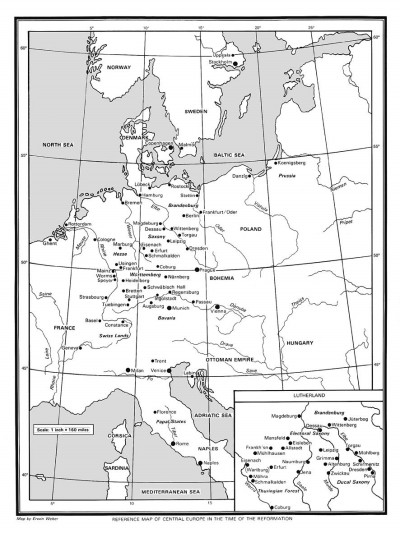

在今天的美国以及西欧一些更为世俗化的地区,人们在阅读一份财产契约或政府预算时,已经不太可能仅凭简要的法理论证,来追溯其所依凭的古老神学论辩和裁决了。但对它们的检视能让我们一窥历史可能的发展样态——如果历史以不一样的方式发生,尤其是500年前由一个名叫马丁·路德的德国僧侣发起宗教改革的这段历史。

路德是一个充满争议的历史人物。在对路德的各式刻画中,他兼具暴躁与温顺、夸夸其谈与害羞腼腆、无所顾忌与笃信虔敬、革命与反动,他老谋深算,却又天真地被自己目的高远的反叛所招致的后果迷惑。在埃里克·埃里克森(Erik Erikson)对青年路德的著名研究中,我们可以看到一个深受自我认同危机折磨的青年僧侣,而这位青年僧侣将欧洲也带入了自我认同危机;在罗兰·H. 班顿(Roland H. Bainton)的研究中,我们发现路德一次次受困于痛苦与挣扎,顿悟的瞬间反而令他更加困惑。路德神学强调灵性的纯粹,而路德的内心生活绝不单纯。

林德尔·罗珀(Lyndal Roper)的最新传记《马丁·路德:叛教者与预言家》将马丁·路德描写为一位极具卡里斯玛、性格暴躁、头脑机敏的德国沙文主义者,他发动了革命,但革命的后续发展却让他进退两难、不知所措。罗珀写道,1521年他在沃尔姆斯帝国议会(Diet of Worms)为自己辩护后不到一年,路德的追随者中就出现了重大分裂。三年后,农民战争爆发,路德思想中的反威权主义要素推动了这场民众起义,其规模之大,直到法国大革命爆发之前,欧洲都尚无其他农民起义的规模可与之匹敌。罗珀指出,路德起先对暴动的农民和他们的封建领主都进行了严厉批判,但他最终转而支持诸侯,宣称叛乱分子是“疯狗”,叛乱是“魔鬼在作祟”。罗珀写道,“这表明了路德改革的社会保守主义姿态”。

宗教改革孕育了农民起义,而改革的发动者却和封建诸侯站在一起,这一悖论恰恰是新教混乱的政治遗产的缩影。新教可以说为启蒙运动的发生和自由理念的产生创造了诸多先决条件,至少它引导欧洲开始更激进地质疑过去的权威,甚至不少人将西方世俗化进程的开启追溯至此。另一方面,生活的重要部分,即政治和经济,从宗教权威的权限中解放了出来,这可能扩大了某种自由,但这并没有改善处于社会最底层的弱势群体的生活条件。

马丁·路德出生于1483年,成长于德国矿镇曼斯菲尔德。路德自称“农民之子”,在曼斯菲尔德泥泞不堪、布满煤尘、充斥着暴力的街头度过了自己的童年。童年的经历让他初识这种以恶毒辱骂和野蛮论辩为特征的文化,而这也成了他日后诸多著名论辩文章的显著特征,他的文章也因此家喻户晓。

1497年,路德离开曼斯菲尔德,去马格德堡求学。中学毕业后,应父亲要求,他不情愿地进入埃尔福特大学学习法学。学习法学的日子并不长。路德为教会所吸引,1505年,他宣誓成为一名奥思定会的修士。修会学术性的修道团体及其智识传统对路德别具吸引力,奥古斯丁的政治神学及其修辞形式深刻影响了日后路德神学的形成。1512年,他获得神学博士学位,成为一名受过良好教育但固执己见的神职人员,开始在维滕贝格大学教授神学,在当地的教会布道,并记下其同僚和上级的谬见。

到1517年,尽管动辄与人争辩,路德已成为一个公认的颇有造诣的神甫。众所周知,

他特别仇视赎罪券(这种仇视完全合理)。赎罪券据称可以赦免购买者的罪,是某些教会当局用来搜刮天主教信徒钱财的手段,在神学上站不住脚。正是在一次关于售卖赎罪券的辩论中,路德命中注定的那一刻到来了。1517年10月的最后一天,路德在维滕贝格教堂门口张贴了《九十五条论纲》批驳既定的天主教教义。一场足以改变基督教世界的革命由此拉开序幕。

罗珀的叙事为青年路德的故事增添了丰富的细节,并详尽地描绘了路德青年时期的经历对其日后研究侧重点的影响。罗珀对一直折磨着路德的焦虑和怀疑进行了梳理,这些焦虑和怀疑甚至在路德奋力推进宗教改革时也与他如影随形。罗珀密切关注路德与其倡导的新形式的基督教间的矛盾之处,从细节上揭示了路德从一心改革的修会知识分子转变为有影响力的世俗诸侯的辩护人的过程中,他周围关系的破裂。

亚历克·赖里(Alec Ryrie)《新教徒:缔造现代世界的信念》的核心论点是,宗教改革通过对传统的权力来源釜底抽薪,即破坏所有世俗权威的稳定性,改变了欧洲的意识形态面貌,加速甚至直接促成了现代性的兴起。在赖里看来,现代性的兴起是接下来时代的重要主题,以世俗主义、资本主义和现代理念的传播为主要特征。

对上帝的爱有无数种表现形式,但几个世纪以来,正是形态特殊的路德之爱定义了新教的特性。罗珀指出,路德“精神上必不可少的基本内容”是他对自己及他人的罪恶“无法忍受的厌恶”。在路德的布道和辩论中,人在造物主面前的形象虽然不至于用令人作呕来形容,但是极为晦暗,粪便和肉身的衰老这类词汇出现的频率极高。路德一直非常焦虑,他确信,人在上帝面前无论做什么都不可能达到自我救赎;只有信仰本身提供了人被救赎的机会。

在路德看来,上帝与人类之间横亘着一条鸿沟。这解释了路德效忠德意志诸侯的原因:路德神学从一开始就带有浓厚的世俗化色彩,个体能够不借由任何中介直接接近上帝,这一神学观点使得基督教更加“民主”。天主教会剥削行为的基础也由此遭到破坏。基督教由此得以从某些世俗桎梏中解放,私人的、宗教的领域和公共的、世俗的领域也有了明确分别。

路德不过是希望与上帝靠得更近,但此后一系列未期的发展,是体制庞大的天主教会所不能容忍的。新教将政治、经济领域从精神国度中分离出来,拉开了世俗时代的帷幕。如布莱恩·麦考尔(Brian McCall)在论文(收入约翰·C.拉奥汇编的文集《路德及其追随者:新教500年及其对教会、国家和社会的后果》)中指出,天主教教义认为,“经济及其他任何类型的行为不仅会对世俗生活还会对灵性生活产生影响”,因此,“宗教改革之前,教会和教会法学家密切参与经济法规的制定,而这些经济法规限制了个体经济自由”。而新教传统认为宗教和道德领域与经济领域互不相干;正是通过否定这些对市场的道德约束,新教国家开辟了一片新的领域。

虽然在某种程度上仍由天主教会塑造,但是这片新界定的政治经济领域不再受教会权威干涉,于是某些事情自然而然地发生了:契约及财产法从宗教律法中解脱,随着时间的推移发生演变,一种新的社会秩序开始萌芽。新教没有创造现代资本主义,但确实为资本主义创造了相当大的发展空间。

麦考尔认为,“新教神学导致了合同责任所依存的基础的转变,判定合同效力的标准从原因(causa)转变为对价(consideration),合同的作用从约束许诺本身(promise)转变为约束交易中的磋商过程(bargain)。”过去,天主教法学家认为,一个合同要予以执行,则合同订立的意图必须正当且公平;违反合同不仅仅是违反了协议约定的实质性条款那么简单,更是一种违背诺言的行为。但是新教神学引入了合同(contracts)是契约(covenants)的概念,“虽然契约达成出于自愿,但一经生效,绝对有效”。由此,到17世纪中叶,新教法庭在裁决财产和合同案件时,无需考虑普遍的道德的善。

天主教国家的法律体系基于有限财产权的观点,这就可能让社会得以实现上帝的意图,也即为其所有造物所共有。但新教国家的道德和法律思想认为:照顾社会弱势群体的最好方式,是让每个人都尽可能地富起来,然后每个人自愿献出自己的财富。随着启蒙运动的发展,这一观点演化为对绝对财产权更为决绝的主张——财产权不容教会或国家侵犯(除非国家强迫),要矫正社会或经济不平等主要靠公民自觉。

当然,不论是天主教徒还是新教徒,都不值得信任,有限的资源不能交由他们管理——“人心比万物都诡诈,坏到极处”(耶米利书17.9)。但是从这个时期开始,新教神学没有给教会或者国家留下施压的空间。新教与其他一些因素共同作用,催生了18世纪的一系列思潮,其中包括日益增长的科学兴趣,其根源就在于以个人为中心的世界观,也即往往要求自行其事的内在意识(conscience)。

新教强调个体的内在意识的作用,把对至善的追求从世俗政治中剥离,这会把新教带往何方?曾经的启蒙主义不是方向,资本主义也不是。前者是政治、社会和经济理论的集合,后者是一个庞大的物质体系。而各门各派的新教徒不可能(也不应该)等同于自由主义或资本主义:新教徒中显然有反资本主义者和反自由主义者。尽管如此,赖里认为,“新教催生的社会政治结构建立在自由探究、积极参与的政治和有限政府的基础上,有利于市场经济的发展。新教徒生活的典型特征就是不安分、不稳定。”因此,赖里解释道:“这种不满足以及渴望,推动并支持了资本主义的发展。”

很难说,路德本人对这些会作何反应。罗珀在传记中提醒我们,“路德不是‘现代的’”,也不打算迎接后基督教时代的到来,不论这个时代是世俗的、民主的抑或资本主义的。路德本人也不可能预见他的思想对当时的政治思想、政治秩序、政治形势的变革性作用,更不曾料想他的思想在进入公共生活后会发生怎样的演变。罗珀写道,路德“没有正面阐明国家可以做什么以及国家对其公民能提供的帮助”,也“不允许基督徒或基督徒统治者反抗上级权威的情形出现”。当此类事件出现在路德生命中的时候,他“放弃了自己的责任,将事件交由法学家裁夺”。

然而,当今西方社会随处可见宗教改革造成的后果:不论某一思想形态试图对个体灌输何种道德观念,自由市场和原子化的个体永远占据首要位置。这并非宗教改革的本意——历史上有无数新教徒试图阻止现代性偏离“共同的善”。赖里给书分章节的方式使得新教徒原本模糊的经济和政治遗产变得清晰明了。《新教徒:缔造现代世界的信念》这本书的第一部分是新教与天主教之间的较量,新教在许多方面成功颠覆了天主教的权威和权力。第二部分更像是新教与现代性之间的较量,现代性大获全胜——特指资本主义塑造的那类现代性。

具有讽刺意味的是,新教为这种现代性提供了某些意识形态基础的同时,也被其后来塑造为常识的逻辑反哺:如果你不喜欢某样东西,就把钱花在别的地方。富有企业家精神的基督教右派在美国地位显赫,基督教左派则相对缺乏影响力:新教富裕、推崇自由市场、不敌视有钱人,并将其对教徒的道德期望限制在私人领域。

赖里一再强调,新教本质上是一场与上帝的恋爱,也就是说,新教要清除任何阻挡在两个相爱的人之间的障碍。但爱情从来不是静态的,因此宗教改革前夕曾被认为是更好地爱上帝的必要条件现在可能已经不再适用。确实,赎罪券和遍布的教会权威网络曾阻隔了信徒和他们对上帝的爱;而现在,把我们的生活割裂开来的不同领域似乎也在做着同样的事情,我们中最困苦的弱势群体得不到为他们提供的帮助。我们对此虽然没有一劳永逸的解决方案,但是了解我们是如何走到这一步的,有助于我们想象一条前进的道路。

(编译自Elizabeth Bruenig, “Luther’s Revolution: The Reformation did a lot more than transform Christianity”. The Nation网站, 2017年7月12日)

■