罗青

八零年代初,有一天傍晚,轻台过境,风雨交加,“大块斋”中,忽然有人来按门铃。开门一看,居然是二呆先生。他笑嘻嘻地说,我吃过饭,看到外面无风无雨,便想到你这里来聊天。没想到车子走在半路,大风大雨来了,这就对了,台风天嘛,一定要痛快刮一点下一点,把满天乌烟瘴气,扫个清爽,看着才够舒服。

他兴冲冲地从口袋里,掏出一方大石章说,你看这是我早上新刻的“三笑居士”,怎么样? 我把石章捧在手中,心中一愣,呆公为人,一向冷傲,独来独往,绝不平易近人,怎么会忽然“三笑”起来。他看我撅起嘴唇,一脸狐疑,便连忙解释,请不要误会,我可没有姓唐的那个艳福,也不敢奢望那种风雅。我这三笑是一笑世态炎凉,二笑世事无常,三笑自己一世笨拙孤僻很不讨喜。

我恍然大悟说,你这笑,可是讽世之笑,讥刺之笑? 呆公拍手大笑说,对对,一是掩鼻而笑,冷笑也;二是咬牙而笑,苦笑也;三是含泪而笑,自嘲也。这时,我已找出印泥宣纸,留了一份印存,作为纪念。

在台湾,能像呆公这样,把齐白石式的“冲刀法”,也就是单侧冲刻的“单刀法”,发挥得如此自然在在,实不多见。

二呆先生与人交,总是过分自傲与过分谦逊纠缠不清,因此人缘也不算太好。他好刻印,画上喜钤“志在千方”朱文印一枚,以明志。他曾以“九无先生”为主题,刊刻一套石印,分别为“一无所争”“一无所能”“一无所有”“一无所为”“一无所知”“一无所成”“一无所识”“一无所求”“一无所惧”,发表之后,识者无不称善。也有人开玩笑说,把“一无所”改成“无所不”也很恰当。

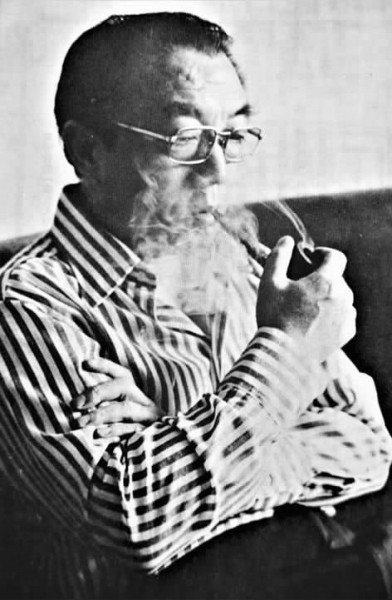

赵二呆 (1917—1995) 本名赵同和,民国六年 (1917) 生于江苏官宦之家,十一岁,入上海念小学,毕业后进入中学,开始钟情于绘画。后来,他入北平法商学院读书,暇时仍然努力于绘事。二十七岁,他出任福建三元县长,后转任将乐县长,又升任林森县长,右迁一路亨通无碍。官场得意之余,他并未放弃绘画,时时弄笔,以舒胸中逸气。

抗战胜利后,内战接踵而至,国府迁台,二呆先生随之旅台。1963年,他出任台湾农工企业公司总经理,辖有基隆粉料厂等六家工厂。由于他的努力经营,这些百废待举的停顿工厂,居然在艰难的时局中,开创出了新局,由此可见,他在企业管理方面的才华,亦非同一般。

1969年,他的一双及笄妙龄女儿,突遭家中年轻的三轮车夫杀害,惨案喧腾报端,舆论惋惜不解,对他打击过大,几致无法承受。于是他自愿退休,定居台中,习为农夫,躬耕自给,专心于绘画,丹青之余,亦有文章诗歌行世,同时还努力于陶瓷之制作。此时,他开始以“青山”为笔名,创作新诗,投稿报端,并于1970年结成诗集一册出版。此外,他对金石、雕塑、水彩、油画亦有浓厚的兴趣,凡有所作,皆能出人意表,一片率真之情呼之欲出。

1979年,他把历年所写的短篇文章,编成 《呆画呆话》 一书,由皇冠出版社出版,颇受好评。1983年,新夏出版社将他历年来的创作,分为十一辑,而以 《十一个二呆》 为题,精装精印隆重出版,对他的诗、文、书法、绘画 (包括国画、素描、西画、版画)、篆刻、雕塑、陶艺、摄影等,做了一个全面性的回顾,真是精彩纷呈,美不胜收,对研究他的艺术,是非常珍贵的资料。

中国山水画,经过一千多年来的发展,早已形成一套固定的绘画语言,画树石草木,云水瀑布,都有许多固定程序及方便法门,嘉惠初学,指导新手,成为素人进入绘画世界的敲门砖。这种“套式绘画语言”的缺点,也非常容易使才气平庸的初学者,走上因袭临摹的死胡同,终生不能自拔。

二呆先生对这一点看得非常清楚。他为了寻找新的绘画语言,特别着重写生。希望把现代中国人对现代山水的感受,经过艺术的提炼,在画纸上重新组合。他画有写生册二十多本,在山水树木的构图及造型上,不断地下工夫,以期有新的表现及突破。

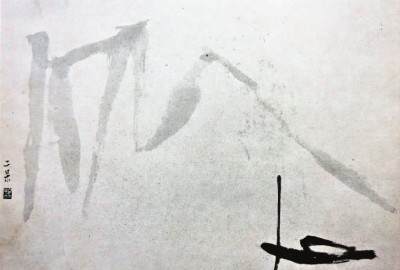

在用笔上,二呆先生十分注重一个“生”字。画家笔墨,本来是由“生”至“熟”,由“熟”入“巧”。不过,在“熟巧”之后,往往容易流入“油滑”,迷失于伧俗艳丽的魔障之中。为了避免此病,唯一的方法,就是于“熟”中求“生”,由“生”转“拙”。欲达“拙”境,笔法非慢非涩不可,二呆先生擅长治印,下刀既慢又涩,但结果却十分准狠有力。他在用笔上,多渗用篆刻刀法,故能既拙重又爽利,毫无拖泥带水之病。

由于用笔“生拙”,连带的,他的画面构图,也受用笔的影响,展现出一片简约古拙的天地。所有山水树石的物象外形,全都变化至最简,有时还显露出一种自然的“残缺”,达到了构图能“生拙”的境界。这种“生拙”是一种赤子之心的生拙,顺乎本性,自然流露,非努力造作可得。二呆先生的画,最不可及处,也就在这里。

二呆早期,曾有一阵子,也沉迷过水墨抽象,不过他的抽象,仍是以线条为基准,并不大笔泼墨,投机取巧,刻意追求“意外效果”,卖野人头。因为这种自动式的意外效果,在外行看来,好像变化多端,一片自然。不过,艺术内行人,一看便知,这种貌似“意外”的效果,最容易“重复”,画家弄久了,便全都成了似曾相识大同小异的“意料之中”,成了“商标式的老套”,令人作呕。

六七十年代之间,他对山水的处理,主要是以墨线的运动为主,其墨色变化之丰富,令人叹为观止。山岭的走向,绘画的主旨,全都在线条的变化运动中展现。在他的山水画中,他常利用渔舟推展出山外之水的辽阔空间,使虚实在换位之间,达到出人意表的效果。

不过,过分简单的线条及小舟,画多了,难免也要落入符号或公式的窠臼。二呆先生自己也意识到这一点,于是他在画山水渔舟之外,也多方面着意经营林木屋亭,由空灵一变为饱满,从饱满中,传达出另一种开阔的空间。这种构图的方式,基本上,与清初大画家龚半千类似。

为求画面饱满,以传达他晚年疏淡自得而又生机蓬勃的心境,他开始在画面上用色,色调浓重而强烈,让人感到无比的朝气。然,这种朝气,不见年轻人的莽撞浮躁,而是成年人的智慧毅力,深得诗家所谓的“沉着痛快”之三昧。不过,宣纸着色,讲求的是深厚有味,有时候要多上几次,方能达到又透又厚的效果。二呆先生有些写生之作,大概是来不及多加点染,以致于彩色无法力透纸背,其效果也就打了些折扣。

写生,或“外师造化”,是二呆画作的重要灵泉之一,是打破僵化绘画符号体系之有力武器。他晚年常做环岛写生,或近在台北,或远至兰屿。使山水舟屋的造形,通过他独特的“心源”,获得了新的美感,把平凡的现代风景,提升至诗的境界。

1985年,老伴顾振璜女士过世。次年,他写长诗并出版 《人生小品》悼念。两年后,岳丈顾祝同逝世,万念俱灰的他,不愿剃度为僧,认为庙里更为俗不可耐,绝对无法获得清净。最后他选择隐逸离岛澎湖,在一片强劲枯寂的海风狂沙中,找到归宿,愿意把所有的作品,无条件的,留在蓝天碧海与黄色沙滩之间。他的构想,得到澎湖县府的全力支持,于是“二呆艺馆”,又名“艺奴居”,在开工两年后,非常朴素地于1990年9月正式开幕。成了澎湖首座也是唯一的艺术馆,其中有二呆先生的生活起居创作空间与艺术展场,他也从此定居此处,彻底远离台北这块伤心地。

应邀参加开幕典礼的我,笑着对他说,这一下连空气污染都没有了,你可真正变成你自己刀笔下的“九无先生”了,以后要见你一面,都不容易,你的“一无所有”可以改成“一无所友”了。

“不对,不对,不对!”他摇手辩白道,“这里是我的梦,梦里有我的艺术陪我,只有来到这里,才能看得到真正的朋友。”说得我脸皮微微一红,剩下的俏皮话,捏在手里,揉来揉去,皱成了一团,又收回到裤袋里。

五年后,元宵节刚过,二呆先生在睡梦中过世,留下了他最后一本书的手稿 《演在狂风中的热情》,享寿七十有九。当时我去英国客座讲学,他的葬礼,无奈错过。

多年后,我想起呆公的“三笑居士”印存,遍寻不得。前几天台风豪雨来到,困在家中,闲得发慌,忽然想起故人旧作,不免发狠在风雨声中,找了一个晚上,依旧无着。正在懊恼之际,不料却意外翻出他另一方印存:“三恨堂”,至于是哪三恨? 依稀记得当时他还兴高采烈地跟我说过,只是现在,已经完全想不起来了。