嘉兴历史悠久,文化底蕴深厚,近代以来得风气之先,工商业比较发达——1882年,嘉兴开设轮船码头,有了汽船交通设施;1883年,电报局成立,有了近代通讯工具(1896年开办邮政,1901年正式设立邮政局,1915年开办电话);1895年美国基督教会建立福音医院,有了近代医疗事业;1896年嘉兴设立海关分关,成为对外开放之始;1900年在全国教会学校中享有一定声誉的近代学堂——秀州书院建成。

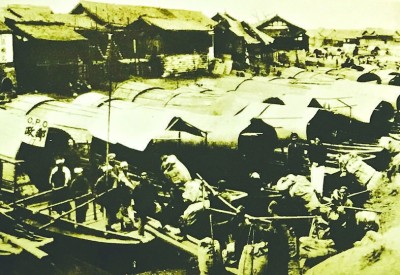

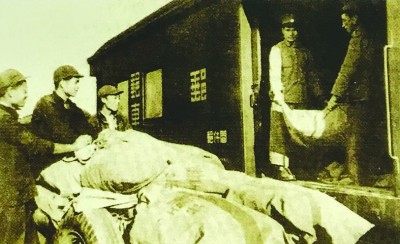

沪杭铁路的全线通车让嘉兴迎来新的变革,为近代工业的发展奠定了基础。据《嘉绢志》记载,1921年的嘉兴县城、平湖当湖城内外,各有机器袜厂上百家;民国嘉兴最大的缫织企业裕嘉丝厂建在南湖畔,招收女工750人,后来的规模达到2000人;东门外新工造纸厂所生产的毛绿纸、桑皮纸行销江浙;北门外的嘉昌工艺厂正式开工。1921年12月13日的《申报》形容嘉兴“嘉邑轮轨交通,工厂林立”。传统商业也在转型:商品进出主向上海,其次杭州、苏南。城内各类货物批发或代客买卖的经营逐渐发展,购销渠道延伸南北各省。民国初,英美烟草公司以及亚细亚、德士古、美孚等石油公司来嘉兴设经销商行,建造商品仓库,经营批发和中转业务。其时国际丝绸贸易颇为兴旺,银行、钱庄和百货等行业也纷纷兴起。

教育方面,1900年,首创新式小学竹林启蒙义塾。1901年,嘉兴府中学堂等新式中学成立。同年,余贤初等小学堂创办。1921年左右,嘉兴县共有国民小学120 所;另有民间私塾上百所,中等以上学校 5 所,还办起了很多女子学校,女性解放运动走在时代前列。嘉兴还设商科职业学校。1919年,开办义务夜校,被陶行知誉为“平民教育策源地”。建校百年的嘉兴市实验小学创办于1905年,前身是“道前街女子小学堂”,1919年改名“嘉兴县立第一女子小学”。1919年“五四运动”爆发,学校组织学生先在中山厅参加“国耻大会”,后手执写有“勿忘国耻”标语的白旗参加游行,师生间传递着爱国主义教育的理念。

嘉兴市委党校文史教研室研究员方福祥关注了当时嘉兴涌现的新社会组织与进步刊物。自1900年“浙学会”成立至1921年南湖会议期间,嘉兴等县、镇成为最早成立商会的地区之一,包括石门商会(1905)、嘉兴商会(1906)等;乡村自治则出现了新丰公益社(1906)、嘉秀农会(1910)、余贤乡农会(1917)等,此外禁烟会、教育学、劝学会、传习所等组织也相继成立。1921年前后,嘉兴旧属六县及海宁共有50多种报刊杂志,比如嘉兴的《禾报》、嘉善的《善报》、平湖的《白话报》。创刊于1921年2月16日《新塍半月刊》是嘉兴当地最早宣传共产主义的出版物之一,创刊号发表了《劳工神圣》《弭祸的要策》等时评文章。

(综合有关史料与研究)