文|川本健二 编译|林叶

报道摄影是最早确立印刷媒介与摄影关系的一个例子。最初,这种方式是以德国为中心在世界范围内拓展的。那个时期,因为小型相机的出现,摄影迎来了一个明星辈出的时代,出现了如埃里希·所罗门、马丁·曼卡奇、费利克斯·曼、斯蒂芬·罗兰、安德烈·柯特兹、艾尔弗雷德·艾森斯塔特等摄影家。此外,1920至1930年代的画报杂志也极其兴盛,像《慕尼黑市民画报》与《柏林画报》等,巅峰时期的销售量都达到了200万部。

“作为印刷品的照片”的一个重要特征,是到展示照片为止的工作始终是分工合作的团队作业。在这个过程中,拍摄者只是一个生产印刷物品的人,是创作队伍中的一员。照片还受到编辑以及对印刷品享有权力者的影响,是技术与团队相互协作的产物。对这样的摄影作品进行考察时,如果只看照片与摄影者是不够的。当然,那时也出现了像斯蒂芬·罗兰这种兼具摄影师与编辑两种身份的人,从其工作中可以看出二者的关系。

斯蒂芬·罗兰是匈牙利人,1920年代在《慕尼黑市民画报》担任主编,因开创“照片故事”这种手法广为人知,这种手法后来成了新闻报道摄影表现的基础。所谓“照片故事”,并不是用一张如“决定性瞬间”般的照片来表现整个事件,而是通过多张照片构成组照,并辅以图片说明来展现一张照片所无法表现的时间流。这样的手法在1936年美国标志性画报杂志《生活》中得到了广泛运用,并进化成“照片散文”。在这里,照片是材料或者零件,交由编辑进行组合。在优秀的“照片故事”中,适合的照片素材比知名的拍摄者更为重要,甚至可以说,拍摄者是谁都无所谓。

不过,在现实中我们“总是忘记”编辑的存在。当我们谈论摄影时,往往只谈论摄影家、摄影表现。在考察新闻报道摄影时,基本上关注的都是摄影的表象部分。譬如,很多人看过战地摄影家罗伯特·卡帕拍摄的照片,但看过他冲印在感光纸上的照片的人有几个?人们看到的多是与文字及其他照片并置在一起的、作为印刷品的照片。这样的印刷品基本上都不是反映卡帕自身意志的东西,也不是自然地放在杂志上的东西,而是按照“某个人”的意愿来安排的。其实,就算是再伟大的摄影家,决定他的照片在哪一页、哪个位置的,还是编辑。

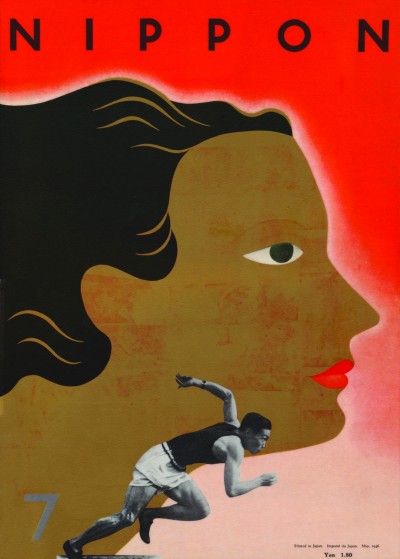

在考察20世纪后的摄影作品时,关注编辑与拍摄者的位置关系不容忽视。由于照片不是单一的照片,而是“作为印刷品的照片”,只有在这样的前提下,才能进一步探讨拍摄者在这其中的作用及职能。倘若要将这个问题具体落实到日本摄影史中,那么最值得重视的是摄影家名取洋之助的工作。名取洋之助是将报道摄影引进日本的重要人物,他早年在德国留学期间为《柏林画报》供稿,回到日本后成为当时日本对外宣传画报杂志NIPPON的主编。在他的主导下,以报道摄影为目的的NIPPON在制作流程上大大加强了设计力量。他对杂志页面配置的关心简直到了神经质的程度,甚至在晚年,他还表示“版面设计才是杂志的核心,尤其是要通过组照来讲述故事,要重视视觉,必须将组合搭配的重要性放在第一位来考量”。

在这样的制作流程中,拍摄者的摄影必然是在一系列与编辑工作相关的计划中进行。NIPPON中的摄影,就是拍摄者与编辑好好商量后再进行的,因此所拍摄的作品主题从一开始就已经确定了。在名取洋之助看来,“报道摄影家首先必须是计划制定者。必须是足智多谋的人。必须是脚本制作者。然后,同时才是一个摄影师”,他甚至说过,“在拍摄这个场景的时候就要写脚本。这样自己才知道应该如何剪辑”。名取洋之助所要求的报道摄影家,本身必须思考编辑业务该如何开展。总之,必须拍摄能够很好地与文字及其他照片相组合配置的照片。

日本摄影批评家伊奈信男曾在日本工房1934年的宣传册上对“报道摄影家”作如下阐述:“报道摄影家必须具备的最重要的一个素质就是,在拥有艺术上的天赋、精湛的技术的同时,必须拥有敏锐的新闻敏感度。通过印刷化,摄影如果不考虑大众的民族性、阶级性、趣味以及美学上的理想等,摄影所具有的明确的事象性、美感、力量等也绝对不可能被大众完全理解。”诚如伊奈信男所言,报道摄影在“印刷化”了之后才更为重要,故而要求拍摄一方将编辑、印刷等业务包含在内。因此,摄影家并非只拍摄那种感性上的“决定性瞬间”。显然,当时以名取洋之助为首的日本报道摄影家们在这方面的意识非常强烈。到了1930年代,摄影制版技术日渐成熟,画报杂志开始在跨页上配置组照。拍摄者的创作表现也出现了从单张照片向组照转移的现象。

斯蒂芬·罗兰和名取洋之助都是新闻报道摄影中的重要人物。斯蒂芬·罗兰研究出了新闻报道摄影的基本手法,名取洋之助则是将新闻报道摄影的思想带入日本。不过,这两位以“照片故事”构筑一个时代之人,他们所从事的历史性工作却并不是拍摄者的工作,而是编辑的工作。摄影家兼摄影研究者吉泽尔·弗伦德表示:“能够贯彻自己视点的新闻报道摄影师是极其罕见的。编辑可以非常轻松地将与摄影家意图完全相反的意义赋予照片。”可以说,在照片的创作者即“生产者”之外,出现了将这些创作整合在一起的指导者,摄影成了一种集团式的制作体制,摄影师们无法避免被组织化的命运。“作为印刷品的照片”就是一种可以被改造的照片,且人们往往只看到被修正、调整的“最终形态”。

(作者为神户大学国际文化学研究科博士)■