唐吟方

九十一岁高龄的章汝奭先生在沪上去世,这个消息在书法界引来不小的反响。

我和章先生没有交往,可谓无缘,但我认识章先生的嫡传弟子白谦慎先生,也算一种因缘。我与白先生见面时,他讲过章汝奭先生及其家世背景、为人和书法。因为这个缘故,我在写 《雀巢语屑》 时,有一段文字涉及章先生,说白先生拜的老师都擅长小楷,国内的章汝奭,国外的张充和,尤以张充和的小楷为出色。这段当时随兴写出的文字,不知谁拿去给章先生看,引起了他的注意。我知道像章先生他们那辈人淡泊名利,但对流传在外的口碑都很在意,这关系到一个人的品格、天赋、能力、用功程度,他们都不肯在这些方面让人随便说。我的看法,无意中触碰到章先生的敏感神经。白谦慎后来跟我说起这件事,称章先生提起这段话,有点不高兴,随后对我讲以后写这类文字,真要慎重一点。从这件由我引起但没有直接交道的事,可以推知章汝奭先生在日常生活中也有着认真执著的一面。

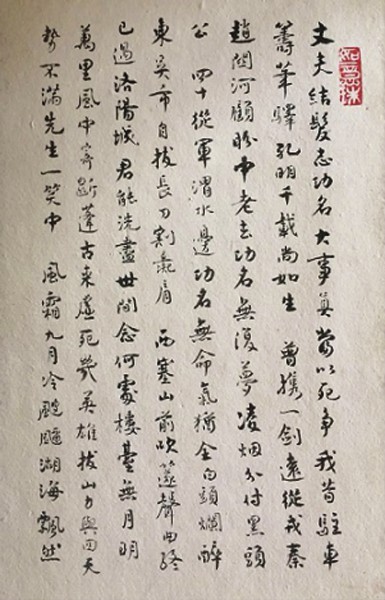

早在上个世纪八十年代,我在上海 《书法》 杂志上就看到过章先生的小字。后来在吴鸿清先生家中,又看到章先生的小楷真迹,内容是《离骚》还是别的,已经记不清了,只记得是密密麻麻的一大篇,真如字阵。我当时的感觉就像是看一块麻麻点点的布,看下来非常吃力,更不用说写了,得花费多大的功夫,又得多好的眼力和耐力才能完成这样的宏篇? 不由得心生感慨。在此之后之前,我大约都没有这样的审美体验。吴先生问我感觉“怎么样”,我站在那里,呆呆地不知道说什么好。

九十年代末期,我对艺精而俗名不大的书画家兴趣极大,有一阵子与友人朱永灵时常流连于坊间,寻访搜求。偶尔在一个拍卖会上买到一把沈子丞的成扇,背面是章汝奭先生的小字,也是密密麻麻。我奇怪这件扇面不用锐锋而是用秃笔写成,留在纸上的痕迹,牵拉挪移,非常笨拙,看不到通常意义上书法的特质。扇子的上款人孙大光,是章先生的校友。按常理,老学长求字,章先生拿出来的应是看家本事,这件扇面上的字固然有常规的水平,只是秃锋泥粘,实际上只剩下了笔触,不胜枯索。尽管笔笔写实,幸好章先生的字气息好,看上去并不令人生厌。我曾拿出来给白谦慎看过,他只说是章先生的典型风格,别无评价。后来有几次跟白先生交谈,终于忍不住吐露自己的看法:不懂章先生为何要把字写得那么结实,几乎没有一点透气的地方?

过了一些年,又与白谦慎在北京见面,他告诉我:章先生这二年的字写松动了,呈现越来越好的趋向。我当时只把他的话当作一个老学生对老师的回护,没有往心里去。好像是同一年,我从浙江返京,途经上海,临时起意去拜访一位名报人。那个报人是后来被称为“章门四友”中的一位,据说和章先生常来常往,走得很近。在他家的玻璃台板下压着一张拜年帖,是章先生随便写的,只有一个小方块大小,写得气息周流,十分轻松。至此我才明白此前白谦慎跟我说的那番话。差不多同一个时期,上海章先生小圈子里的朋友们替他印了一本作品集,我只听李怀宇讲起过,却未见过那本集子,猜测到了耄耄之年的章先生,处在通会之际,心手相应,发乎心,形于书,笔迹一定也是忘山忘水的。

章先生身上有浓浓的名士气派。他晚年不愿扩大交游圈,交往只局限在一个很小的范围,品流和趣味契合才往来。这符合他不将就的性格和精雅的生活品位。

有人觉得章先生一直是个半隐半仙的名士,我倒以为章先生并非没有俗名,成名也不晚。改革开放后中央电大开设远程书法教育课,章先生是最早受聘的讲座教授之一。那时候被邀者大多有真才实学,而且在艺坛享有良好的口碑,所以聘任的教授也受人尊敬。当时负责中央电大书法教育的,就是上文提到的吴鸿清先生,一位毕业于中山大学,为人老派,做事踏实而且好酒的先生。我举这个例子,是想说章先生在他生活的时代,不是默默无名者,即使在他与世俗意义上的一些圈子断绝往来后,还受到一批有才力的年轻人的礼敬与追捧,即此一点也足以证明章先生的影响力。

现在,这位老派的文化人终于绝尘而去,连挽联都是自己预先写好:“任老子婆娑风月,看儿曹整顿乾坤。”

一个时代的风流终归会化为烟云,沉淀为斑驳的岁月。若干年以后,人们谈起章汝奭先生,还会记起他那副写得既自傲又有点激愤的对子吗?

2017年9月15日北京蓝旗营