李若虹

欧洲汉学传统1960年代之后在哈佛的境遇,在费正清的回忆录里清晰可见。其实早在1930年代的后半期,伯希和就意识到了欧洲汉学面临的危机。这在二战后的美国得到活生生的应验,原来传统意义上的汉学研究远远不能满足二战以后的国家和社会需求,在学界逐渐消隐。从1950年代末到1960年代中后期,美国本土的中国学基本成形。柯立夫和杨联陞当然难以回避这一股新的学科发展潮流。

哈佛任教

1940年代中期,正当贾德纳离开哈佛远东系四处求职时,柯立夫和杨联陞都已受哈佛燕京学社的正式聘任,开始了在远东系三十余载的教研生涯。从此他俩都没有离开过哈佛。

1946年,柯立夫完成兵役后从中国回到哈佛继任助理教授,开设中文、蒙古文、宋元文选读和《四库提要》等课,他漫长的教研生涯全面展开。而1947年7月开始,杨联陞也正式被哈佛燕京学社聘为远东系的助理教授,任期五年。对他个人生活来讲最重要的是接受了这一聘任之后,杨联陞终于能让妻子和小女来美团聚,开始在康桥安居乐业。

到1949年初,柯立夫已被考虑由助理教授晋升为副教授(当时为终身教职),并顺利通过。作为同事,杨联陞还为此给柯立夫写了推荐信,他特意指出柯立夫精通多种语言和亚洲学,许多中国学者称他为伯希和的继承人,堪称蒙古学领域的一位领衔学者。柯立夫在教职上可谓平步青云,1953年,由于在蒙古学方面的贡献,柯立夫还荣获法国汉学儒莲奖(Stanislas Julien Prize)。

1950年1月,当杨联陞被考虑由助理教授晋升为永久的副教授一职时,柯立夫为此写给费正清的推荐信里写道:“他是一位出色的学者、一位完美而又令人非常愉快的绅士(a brilliant scholar, a perfect gentleman, and a thoroughly delightful person)。”柯立夫对杨联陞的学问和为人充满了敬佩。

对这一段学术生涯,杨联陞自己也认为从1940年开始的十年是他“打入西洋汉学界最用力的时期”。1951年,杨联陞春假游欧,见到了许多汉学界的同仁,得到他们赏识,杨联陞自己解释说:“因为这时我对所谓西洋式的汉学,似乎已开始及格了。”他访问英国时,见到了已经从剑桥大学荣休的慕阿德。慕教授问他:“你想我们西洋人真能读懂中文吗?”杨联陞说:“岂有不能之理,只有深浅而已。”这可是他对西方人做汉学的一番客气话。

英国的汉学界非常器重他俩的学问。柯立夫曾在1952年应邀前往英国的剑桥大学任教,剑桥大学想让他接任夏伦(Gustav Haloun,1898—1951)的汉学讲席,但是他回绝了。之后他就一心一意在远东系任教。柯立夫婉言谢绝后,剑桥大学又给杨联陞发来聘书,杨联陞同样谢绝。但是能和柯立夫齐名得到剑桥大学的邀请,让他非常高兴。

除了教书、著书立说之外,他们两位还一起担任《哈佛东方学报》(Harvard Journal of Asiatic Studies)的编委。《哈佛东方学报》是哈佛燕京学社汉学研究的窗口,两人在承担编辑工作的同时,也在上面发表多篇论文。 柯立夫在1956年晋升为远东语言教授(Professor of Far Eastern Languages)后,他在中亚研究,尤其是蒙古史和蒙文方面已成为美国独一无二的专家。他在东亚系的学生康纳(Timmothy Connor)说,到1950年代,所有关于蒙古帝国的研究资料都是三手、甚至四手材料,也就是从蒙文翻译后再转译的材料,根本没有人了解原始的蒙文史料,正是柯立夫毕生精雕细作的努力和对蒙文原著的敬业研究为这一领域奠定了坚实的基础。称他为美国蒙古学的创始人和鼻祖,实不为过。他的得意门生傅礼初称他为“国际学术界研究古蒙古语的举世无双的大师(an unequalled master)”。1960年代,他一直很想增加蒙古文史的教员。1964年,柯立夫决定在下一学年添上一门近代外蒙白话文课。

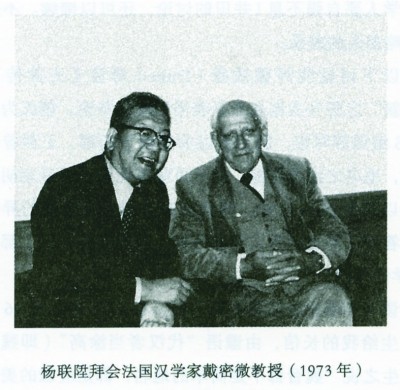

1960年代可谓杨联陞的学术高峰期。1962年,他应戴密微之邀前往巴黎用法语做了四场大型公开演讲,当时被学界称为“中国的戴密微”,还收到了芝加哥大学和哥伦比亚大学的特邀聘任书。

1965年,芝加哥大学历史系为了挽留何炳棣,校长乔治·毕都(George W. Beadle)和副校长李维(Edward H. Levi,1968年继毕都担任校长)一起找他谈话,愿意尽所有可能,全力支持何炳棣在芝加哥大学发展中国史教研。他们直截了当地说:“由你建议,怎样才能把芝大中史教研真正做到举世无匹(指质不指量)。”何炳棣说:“此事并不难。只需要从哈佛挖出杨联陞一人。”何炳棣当时对杨联陞的评价是:“他不是一般所谓的历史家,却是一位非常渊博的汉学家,虽然他主要的兴趣是中国经济史。杨和我两人联合的拳击力,决不亚于任何西方和东方著名学府中史教研方面最具代表性人物的力量。”何炳棣甚至都说:“杨如来芝,哈佛传统中史行将垮台。”此时,杨联陞在美国汉学界威望很高,被称为“西方汉学的警察”,也有说他的声誉和影响“如日中天”。

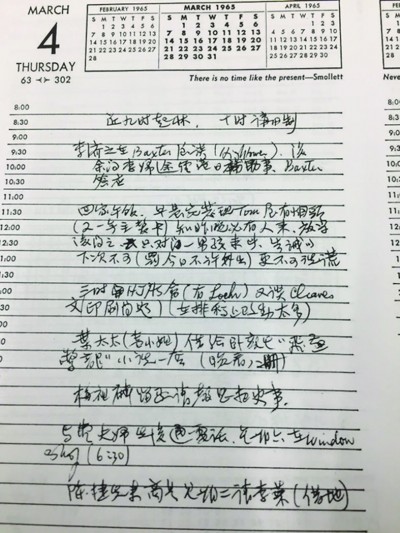

在何炳棣的推动下,芝加哥大学历史系主任麦克奈尔(William McNeill)马上给杨联陞发来邀请,信中的措辞充满求贤若渴之意。杨联陞在4月7日午后收到信,在日记里写道:“(系主任说)学校对出版绝不加压力,教书等不会太累。意思颇诚(只用salary and title字样,比较含蓄)。”他马上找东亚系的海陶玮(James Robert Hightower)系主任和哈佛燕京学社的代理社长白思达(Glen Baxter)谈,他们都建议杨联陞“应与学校讲价”,他也有点心动,可是反思道:“似已走上非讲价不可之路,自己亦觉可笑也。”

为此哈佛文理教授院福特(Franklin L. Ford)院长马上行动,不仅答应加薪,授予他“哈佛燕京学社讲座教授”的头衔,还说他以前晋级一事学校对他有所亏待,而且原则上同意他的请求,考虑增加中国史的教职。杨联陞借此机会向院长直面推荐余英时为中国史方面的候选人。杨联陞还在私下里就此和柯立夫长谈,柯难免觉得失落,跟杨联陞说了一通责怪哈佛的薪水过低,自己要提早退休之类的气话。之后一周内杨联陞当机立断,决定留在哈佛。他自己为此也松了一口气,说“即为告一段落矣”。

即使杨联陞芝加哥大学之行未成,甚至根据何炳棣的回忆录,他们之间始于清华园的情谊从此蒙上了一层霜,但是多年后,何炳棣对杨联陞的学术评价之高,丝毫不减当年。他跟母校介绍杨联陞时说:“海外清华大学史学传人最早成名者是9级的杨联陞。杨才思敏捷,博闻强记,精通日文,既能大量利用日人研究成果,往往又能指摘其史料或诠释之不足,任教三十余年间写作广涉经济

史、宗教史及中国语文,尤以七八十篇书评闻于海外汉学界。”

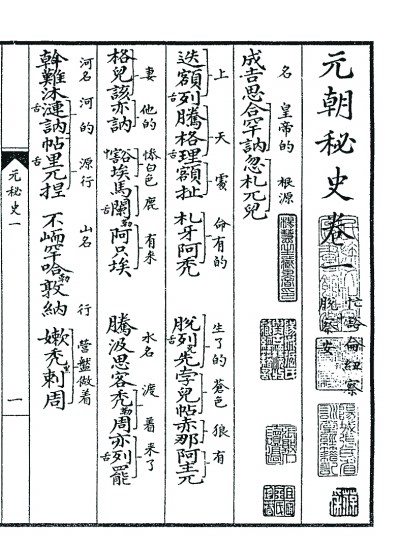

叶理绥担任哈佛燕京学社社长期间,是柯立夫和杨联陞在远东系从事教学和学术研究一帆风顺的时候。两人并驾齐驱担任中国史和中文以及蒙文的教学工作。期间,和洪业一样,杨联陞有兴趣研究《蒙古秘史》,而且会不时翻阅这部蒙古史的经典。早在1940年代,杨联陞就有意开学契丹语,而且柯立夫还答应私下自愿教他蒙文。他俩还会抽时间一起阅读南宋彭大雅撰写的《黑鞑事略》,也一起讨论《蒙古秘史》中的用词和章节。这和当时他权衡去留哈佛时跟胡适提到的将来的教研计划一脉相承。

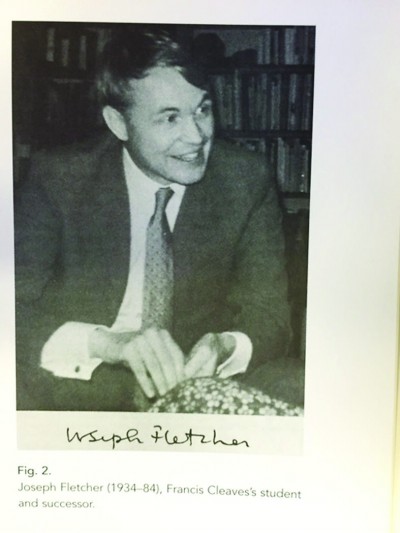

在培养学生方面,这一时段也是两人最有成效的时候。杨联陞门下出了余英时和杜维明两位博士,而柯立夫的一大成就就是培养了得意门生傅礼初(Joseph Fletcher)。傅礼初不仅是他的接班人,更是他的自豪和欣慰所在。1966年,傅礼初取得博士学位后留校做了三年的博士后研究员,继而出道成了远东系的助理教授,1970年荣获终身教职。傅礼初可谓青出于蓝而胜于蓝。如果说那个年代这一领域内有将语言、历史和社会科学的研究兴趣和方法结合起来的学者,那么非傅礼初莫属。虽然出自柯立夫门下,但是他的视域、研究兴趣和关心的议题要比他的导师开阔得多,重视语言对这个研究领域的重要性的同时,又能把语言能力同对中亚历史、地理和宗教的研究结合起来。

1965年,柯立夫满怀推动哈佛大学的蒙古文史教研的宏愿,力荐傅礼初留校任教。1972年,对中国的中亚地区研究至关重要的一件事就是成立了内亚和阿尔泰研究博士项目委员会(Committee on Inner Asian and Altaic Studies)专业,以年富力强的傅礼初教授带头,专门培养从事中国中亚和内亚地区的博士生。傅礼初受聘在远东系发展中亚研究起着举足轻重的作用,他的学识、才能以及能和他的老师相媲美的语言能力,加上随和、友善的性情,为哈佛的内亚和阿尔泰研究打开了一个新局面,可是令学界扼腕抱憾至今的是傅礼初不幸过早离世。这不仅对柯立夫个人,而且对整个领域在哈佛的发展带来了难以恢复的打击。

柯立夫和杨联陞两人间的学友情深不仅来自早年在北平的交往,还有共同的学术取向。1968年杨联陞在台北“中央研究院”就历史和语言的一番演讲说明了他俩意气相投之处。杨联陞说到,以历史去看语言,就是“以一个历史的学徒,学历史的人,来看语言或是关于语言的知识有什么重要性。就好像我们传统说的经学和小学的关系。要通经学不得不通小学”。也就是说,“要其通史学,对于历史上、历史书里的各种语言现象,不可以不注意,不然就要闹很多的笑话,出很多的错误”。这实在可以和陈寅恪“凡解释一字即是作一部文化史”的说法相提并论。

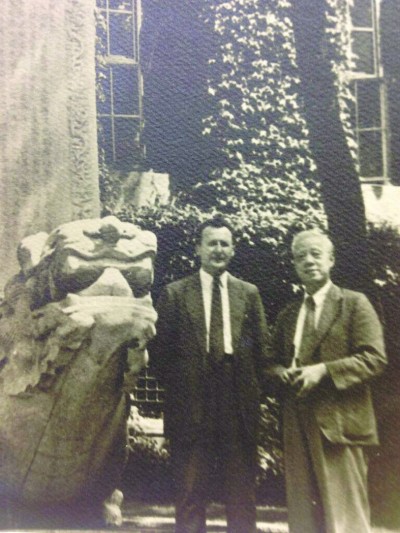

此外,杨联陞和洪业一样,汉学的兴趣甚广,尤为关注元史和中国边疆史的研究。他向柯立夫请教元曲中的蒙古语,而柯立夫也时不时向杨联陞问询古汉字的渊源。除了相互切磋学问之外,柯立夫和杨联陞的情谊更在私交。他俩好些年都穿着博士袍结伴参加毕业典礼上的教授列队行进。1956年,柯立夫晋升为教授(full professor)时,杨联陞特意请宴庆贺。每逢圣诞节,杨联陞和太太总是准备好饺子和茶叶,提前一周送给柯立夫过节。而到了中国农历新年,柯立夫都会给杨联陞的儿子汤姆送上压岁钱,年年不误。此外,早年住在尼德姆时,柯立夫时时会邀请杨联陞到家中聚会,带杨联陞到自己长大的尼德姆镇上蹓跶,在自家花园里赏花树,总让杨联陞捎上一株花、两棵树苗什么的带回在家后院栽下。到后来柯立夫买下新罕布什尔州霍尔孜山麓一处足有900公顷之大的牧场时,他还会自己开车带上杨联陞和傅礼初北上去游览。而作为学者的柯立夫的生活的这一面,他的大多数同事并不十分了解,但是柯立夫乐于和杨联陞交流,不时和杨联陞分享自己在新罕布什尔的牧民生活。他纯粹把霍尔孜山麓的牧场开辟成了一片蒙古草原,养了成群的牛马和整队的金毛犬。先是每逢周末,他就驱车往北,照看牲口,暂住邻居家里。后来在牧场定居后,他花了不少精力修理房子,以确保自己的牛马在新英格兰的严冬里不受冻。

虽然柯立夫和杨联陞是非常亲密的同事和学友,每逢晚聚、郊游、鸡尾酒会之时,他们总是一起参加,而杨联陞家中凡有宴请,柯立夫也是少不了的常客;不过,他们之间也有异议。杨联陞对柯立夫写文章总带特长的脚注,甚至注里加注的做法发感叹:“带长注释的文章已经不再流行了”,而且对柯立夫过分咬文嚼字的做法也不赞同。当柯立夫一再向杨联陞讨教一两个古词牌的用语的来龙去脉时,杨也表示不满:“柯(立夫)为此等不重要之成语小典故,浪费精力不少。”由于过于咬文嚼字,柯立夫耽搁了出版专著的进度,比如他倾注了毕生精力的《蒙古秘史》译注就一拖再拖,最终还是未能以全文出版。其实早在1965年,柯立夫就已经完成了《蒙古秘史》的完整校样,当时就把一厚册给杨联陞看。杨联陞深知柯立夫做学问出书慢工出细活的习惯,劝他早点出版,还特别跟他说:“勿因小题再拖延。”另一说法是由于某些片段和论点同洪业理解不一,而他要等到洪业过世之后才愿意让自己的论著面世。

从叶理绥在哈佛燕京学社资助下创办远东系,到1960年代正是汉学在哈佛起步,也是柯立夫和杨联陞的教研成果大显光彩的时期。柯立夫和杨联陞以中国考据传统和欧洲汉学的方法对中国文史典籍的介绍、研究及考证,为在美国学术界进一步发展中国研究奠定了基础。但是,欧洲汉学的纯学院风格和1950年代末在美国开始的了解社会主义的中国的极大兴趣产生了巨大的反差。1960年代是柯立夫和杨联陞从事汉学教研的黄金时代,也正是美国本土的中国学兴起而欧洲汉学逐渐退场的时候。

汉学与中国学

叶理绥担任哈佛燕京学社社长一直到1956年,退休离任后他离开美国回巴黎安居。他以欧洲汉学的研究方向和培养方法为模本,创立和发展了哈佛大学的远东系,频频邀请中国和法国汉学家来哈佛讲学、访问,使康桥成为美国研究中国的重镇。他掌管哈佛燕京学社期间,沿循欧洲汉学传统来选派学生前往北平进修,培养了美国第一代汉学中坚。正如他的学生赖世和(Edwin O. Reischauer)所说:“美国远东学之父”之称,叶理绥当之无愧!

1940年代的哈佛远东系带着浓重的法国汉学之风,除了柯立夫和杨联陞以及贾德纳以外,还有研究中国文学的魏鲁南(James R. Ware)。魏鲁南1930年代也在北平进修过,是哈佛大学远东研究项目培养的第一位博士,专攻唐之前的佛教和道教,是研究《魏书》的专家。当他得知同受哈佛燕京学社资助的赫夫(Elizabeth Huff)以《诗学》为题写博士论文时说:“这实在太难了,因为没有透彻研究每字每句之前是不可能真正研究这部《诗学》的。”魏鲁南和柯立夫、杨联陞同出一路,觉得美国需要更多的法国汉学式的研究,即如同伯希和大师,以某一虚词为题就能写出500多页之长的论文。

1950年代,远东系长足发展时,东亚研究领域内开始有不同的发展趋向。虽然柯立夫、杨联陞和研究中国的同事之间时不时对教研内容和聘任教员

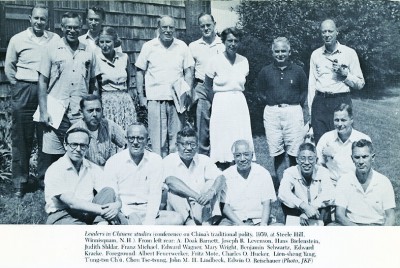

之事持不同意见,但是在他们任教的头十年里,并没有大冲突。当赖世和继叶理绥担任哈佛燕京学社社长时,远东教研已具规模,与东亚研究相关的诸多领域也有了可观的发展。与此同时,历史系的费正清以他研究中国外埠、海关资料的学术成果和出色的社会活动能力,阅历以及把中国历史和现实相结合的眼光,富有成效地推动了哈佛以及美国学界的中国研究,其中影响最为深远的是他在福特基金会的资助下,于1955年创办了哈佛大学东亚研究中心(即现在的费正清中国研究中心的前身)。

叶理绥离任后的第一年,也就是1956年的年末,就有了一次大冲突——中国的训诂、考据学派的传统和欧洲汉学重典籍及文字学的传统,同新兴的美国中国学的发展方向和需求产生了冲突。杨联陞的日记中记录了远东系教员间就此产生的争论。当时费正清正计划拓宽远东系教研的领域(“broadened view of East Asian Studies”),并提出远东系和历史系的合作议题供大家讨论。这引起柯立夫和杨联陞的强烈反弹,他们认为费正清有意以历史系来并吞远东系,因为费正清本不在远东系,似有干涉他系教研发展方向之嫌,而且从个人层面来讲,柯立夫也在这一冲突之中尽力维护自己的教研兴趣和方向,强调自己“是元史学者,并非专治文字”。杨联陞1950年代后期的日记里多次记录同事间有关东亚研究发展方向上的严重分歧,他们甚至都到了捶桌子、流眼泪的地步。

这一严重冲突虽然从表面上看仅仅是有关课程设置、行政制度和任课老师聘任的问题,但是仔细读来,深层的冲突由来已久。当时已有对传统汉学过于注重文字学而忽略与社会和历史相关的重大学术问题的责问。同时,在美国的大学,即便在哈佛,有关中国的教研仍然是一个薄弱环节,连费正清都说“自己在历史系常觉孤单,故希望加入(远东系)”。因此,以费正清为主力要求以历史和社会科学方法来发展中国学的呼声很高。

其实,纵观他们不同的求学路径和受训练的经历以及教研的兴趣,这种冲突在所难免。费正清早年求学的兴趣就和哈佛燕京学社致力发展的领域无缘。他两次申请哈佛燕京学社赴中国的奖学金,都没成功。据他回忆,这是因为他的语言能力不行,研究中国海关和通商口岸的项目得不到叶理绥的赏识。他自己开诚布公:“我没有打算在洪煨莲(洪业)教授那样的学者的指导下,或是在巴黎或莱顿等主要汉学研究中心学习中国古代的经典文本,然而,欧洲的汉学家墨守成规地认为,研究中国的西方学者必须能够独立熟练地阅读中文,能够使用大量的中国参考著作。这就贬低了中国沿海地区的传教士和领事们所做的汉学研究。”费正清当年的研究牵涉汉文资料不多,显然和欧洲汉学的传统路子大相径庭,美国本土的中国研究的风格在他的这段评论里初露端倪。

需要指出的是,费正清在1930年代和1940年代也有相当长的时间在中国生活。从1933年到1935年,费正清在清华大学任教。1940年代前半期,费正清也生活在北平,但是活动的圈子和柯立夫、杨联陞的大不一样。当杨联陞和柯立夫在苦读经典、修习语言时,费正清则四处旅行,了解中国老百姓的生活疾苦。当时在北平求学的远东系赫夫,晚年在柏克莱回忆说,她在北平的几年里并不熟悉费正清,和他并没有交往。她专攻艺术史,和柯立夫来往较多。回哈佛后,柯立夫曾是她博士项目委员会中的导师之一。那时从欧美来北平留学的有柯立夫、芮沃寿和芮玛丽夫妇(Arthur and Mary Wright)、海陶玮、卫德明等,他们“常常见面,一起去博物馆、一起就晚餐,然后饭后一起玩耍,等等。我们确实把自己在京留学非常当回事!”她还说这批人对学业都特别认真,觉得“汉学对世界非常重要!”可是相比之下,费正清总结自己当年在北平的经历说:“(当时)关注的并不是汉学,而是那个年代中国面临的社会危机。”正因此,费正清从1941年到1946年间被政府派往中国,参与国家情报协调局属下的研究分析处的工作。他和其他被华府召去的工作人员大部分来自大学,以从事学术研究的严谨态度为政府服务,协助政府关注和策划当前的国际事务和未来的筹划工作。这显然与柯立夫和杨联陞所持的学术研究态度迥然不同。柯立夫深受欧洲汉学的熏陶,而杨联陞则受中国传统国学、考据学的训练。他俩都有很强的语言能力:且不说柯立夫(能读拉丁语和希腊语,能说流利的英语、法语和汉语,会俄文、德文、日文、蒙文、满文、藏文、波斯语、突厥语、意大利文等),杨联陞除通英文之外,还通法语和日语,是他那一辈学者中少有的。如果说杨联陞和柯立夫走的是“阳春白雪”的路子,重在诠释中国古典文献和继承汉学传统,而费正清关注的则是“下里巴人”的诉求,他相信学术应该反映中国老百姓的生活,学者应该承担解释中国社会的重任。

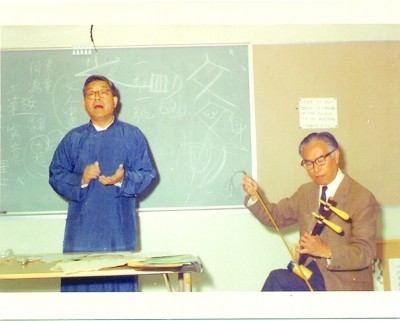

除了早年在北平求学的路子和研究的兴趣和方法的不同,他们任教期间的教研方向、授课特点也很不同。费正清与赖世和合授的东亚通史课(“Rice Paddies”课)面向本科生,目的在于能让更多的美国年轻一代了解东亚,从而增进对亚洲社会和文化的了解,建立和平的国际关系和秩序。他努力普及和东亚有关的课程,而且注重学术研究和现今社会的关联,甚至认为学术应该服务于政府和社会所需,知识分子应该运用知识和理性来解决实际问题。早在1950年代,这门东亚通史入门课就吸引了数百学生,而柯立夫和杨联陞的课程只有少数有志于深谙中国历史和边疆史及语言的研究生来选。

他们对承担学术行政职责的兴趣也有天壤之别。早在1948年,费正清就认为,叶理绥来自欧洲汉学传统,和美国学界格格不入,因此没有资格担任美国一些学术机构的重要职位。他在《中国回忆录》(Chinabound:A Fifty Year Memoir)里写,那一年美国研究远东的学者成立了远东协会,选举理事会成员时,叶理绥落选。不知叶理绥对此结果意下如何,但是费正清就此评论道:“最终叶理绥教授果然落选了,因为他没有美国选民支持。他必须在未来培养出一批学术领袖,只有这样才会有更多的美国支持者。”

和费正清热心学术行政不同,柯立夫和杨联陞都是一心一意坐冷板凳、守书斋、墨守成规的典型的老式学者,他们不仅不关心行政事务,而且视之为累赘。赖世和休假时,请柯立夫担任远东系的执行系主任,柯立夫只做了一个学期就不干了。杨联陞在1960年底的日记中提到,赖世和即将赴日担任美国驻日大使(1961年1月31日正式接受大使任命),希望柯立夫能代理系主任,但是柯不肯接管行政。他不仅不擅长行政管理,也不善于与人打交道。他和研究中亚的塞诺(Denis Sinor)和李盖提(Louis Ligeti)是伯希和的同门弟子,曾和塞诺谈起在巴黎求学的时光。柯立夫说除了在课堂上,他私下里并没有机会和伯希和交流。塞诺在忆先师时写道:“柯立夫和李盖提一样,都不善于社交(和导师没有多少交往的机会),其实伯希和是一个富有生活情趣、好猎奇的学者。”

不仅如此,东亚系系务会上讨论的议题如果不合他意,柯立夫或者提前离开会场,或者索性就不来参加。而杨联陞更是坚守做学者的时间,除了服务于《哈佛东方学报》,一贯不接受行政管理事务。1950年代学社曾经让他负责接待访问学者,他推辞了,说自己不会驾车,又不善于组织活动。1965年,他曾经规劝何炳棣:“避免系务和委员会的工作,专心搞自己的学问。”但是,需要强调的是,只要和学术教研相关,他们总是无私付出。杨联陞对学生有的是无微不至的关照,对学友、同事总是竭诚相助,而柯立夫也同样热心服务于社会,特意抽出时间,自愿到母校尼德姆高中为高中生开俄语试点

班,到新罕布什尔一家小学做毕业演讲,循循善诱,跟孩子们强调扎扎实实学好语言的重要性。他们只是不愿牵扯于行政事务,而更希望留出时间漫步在神学街和住处间,与书为伍,会友论学。

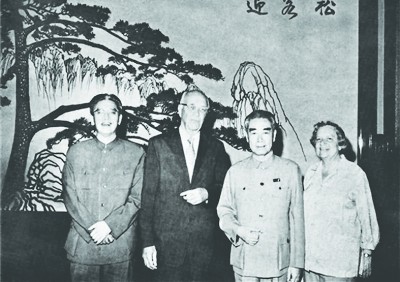

这和社会活动能力极强的费正清形成鲜明的对比。二战期间,他应召服务于华府,长达五年,“参与筹建把学术机构转变为服务于战争的研究机构的工作”。费正清每周都在哈佛广场附近的寓所举行下午茶会,各方人马无不应邀。他在晚年回忆说,致力于亚洲研究,引导人们关注亚洲是他年轻时就立下的一生志向。1972年尼克松访华后不久,费正清成为周恩来的座上宾。1978年,他还随蒙代尔副总统访华。在美国的学术组织里,他先后担任过美国历史学会和亚洲学会的会长。他的回忆录通篇充满了对他学以致用的志趣和把中国历史与现今社会相联系来从事研究的描述。

费正清在《中国回忆录》里只字不提在哈佛共事多年的柯立夫和杨联陞两位同行,倒是两次写到贾德纳,可评语都带着实在不敢恭维之意。1936年,费正清在牛津大学完成博士学位之后回美,走访了多所大学的远东研究中心,拜访领域内的学者。在哈佛他有机会和贾德纳面谈,之后他马上评价道:“他是一位孜孜不倦的学者”、“一位无私的朋友,知识渊博,待人热情”,但是说自己不理解贾德纳竟然“不善概括和综合,因此没什么研究成果”。费正清还对贾德纳的教学成效颇有微词:“研究生们从他那里受益良多,然而本科生从他那里似乎学不到什么东西!”另外,他还记了1950年美国历史学会竞选协会主席和副主席时,贾德纳提出不能让那副主席自动升任主席的建议。费正清说这位“博学而不切实际的贾德纳”,提出的建议在理论上来说是对的,“但操作起来,实为荒谬!”其实,担任学会主席之类的职位对于热心参与学术组织、乐于社交的费正清来说,可能算是大事,但是对贾德纳这样的书斋学者来说,实在无足轻重。

上文提到的1956年的冲突在赖世和与杨联陞之间的频频交流和协调下,得到了平息,但是欧洲的汉学(Sinology)和本土的中国学(China Studies)之间的分歧并不能消除。1962年,杨联陞日记里记载“费正清对《哈佛东方学报》有不客气讽刺”,可能是因为《学报》选用汉学之风浓重的文章,而且频频刊登柯立夫和杨联陞自己的论文。进入1960年代,在美国学术界,中国学得到长足发展,同时美国高校内掀起一股大学校园应成为社会和政治活动的中心的潮流。美国亚洲学学界展开了一场有关欧洲汉学和中国学的大讨论。在1964年的亚洲学年会上,学者们各抒己见,就汉学和以历史和社会科学方法研究中国的做法展开讨论,众说纷纭,讨论的主要内容刊登在当时的《亚洲学学刊》(Journal of Asian Studies)上。当时,不少学者认为欧洲汉学已经过时,甚至已经完全失去了学术的生命力,但是牟复礼(Frederick W. Mote)和杜希德(Denis Twitchett)持有较为客观、中肯和平衡的观点,认为汉学和区域研究、以特定的学科取向研究中国的做法并不矛盾,且能相得益彰。

在哈佛,费正清研究中国史的影响越来越大。他认为发展区域研究,以历史学和社会科学的方法取代传统汉学才是研究中国的真正有效的方法。由此看来,原来传统意义上的汉学研究远远不能满足二战以后的国家和社会需求。从1950年代末到1960年代中后期,美国本土的中国学基本成形,早年传入美国的中国传统训诂学、考据学和欧洲汉学之风逐渐在学界消隐。

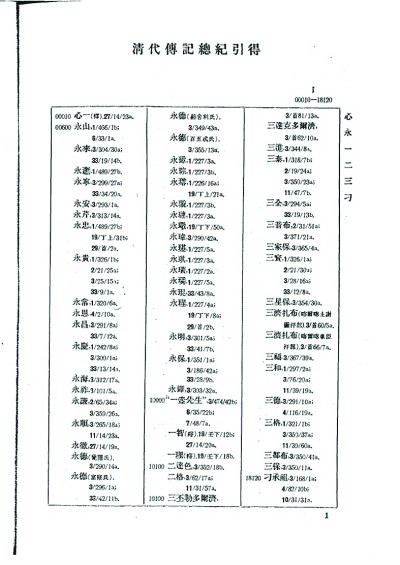

柯立夫和杨联陞当然难以回避这一股新的学科发展潮流,期间最具象征意义的是哈佛燕京学社汉学引得编纂项目的终结。1957年,也就是叶理绥离任的第二年,哈佛燕京学社即决定停止洪业负责的汉学引得编纂项目(Harvard-Yenching Sinological Index Series)。这一项目历时二十多年,出版了41种正刊,23种特刊,合计64种共84册有关《春秋左传》《论语》《孟子》《汉书》《大藏经》《水经注》等古籍的引得,确实花了不少经费,很多学者为之倾注了大量的心血。就这一项目的终止原因,书面上解释说是因为工程过于庞大,尚需好几十年的时间和难以承担的巨资才能完成。到了1973年,哈佛燕京学社正值搬迁,原来在地下室库存的引得项目积累的大量卡片无处安放,学社决定要么销毁,要么搬到别处。哈佛燕京学社董事会讨论如何处理这些卡片时,意识到如果一下子销毁所有这些卡片,肯定会引起异议。由于柯立夫常用这些卡片,董事会同意出资将卡片全都运到柯立夫在新罕布什尔州住处的地下室。如有学者需要,柯立夫可以帮忙调出。这看似一个存放资料的空间问题,但事实上,先是这一项目的停顿,后来是卡片的搬出,都说明了汉学在1960年代之后的遭遇,而把所有的资料卡片搬出哈佛燕京学社正象征着汉学不再举足轻重。半个世纪过去了,这些引得的卡片和柯立夫的私人藏书一起,依然被存放在新罕布什尔一家教堂的地下室。

1960年代以后,柯立夫依然故我,做他的以文字学和诠

释学为主的蒙古学研究。杨联陞虽然在学术上影响依旧,但从此他基本上不做大规模的研究,也没有专著,期间对他的学术研究影响最大的是他时不时复发的严重的抑郁症。病发时,他不得不停课,住院治疗、休养,1960年代末有一段时间需要余英时为他代课,洪业也曾替他上过中国史课。正如他自己在《国史探微》自序中所写:“参加贺凯(或霍克,Charles D. Hucker)教授主持的明代政制讨论会,时在一九六五年八月。这一类的讨论会,前后参加过六次。每会都有十几篇论文,共同讲评,破费心力。这一年八月九月连续开会,当时情绪亢奋,健康可能已受影响。近十几年有邀请的唐史会、法律史会、道教史会,都辞谢了。”不过他仍是坚持不断写书评和专题论文。

从个人交往关系来讲,柯立夫和杨联陞与费正清说不上有私交,不过,遇到和系里教研及学科发展相关的事宜,他们照例相互合作来处理。费正清为杨联陞晋升副教授(当时是终身教职)写过一封带八分热情的推荐信,而且杨联陞也会参加费正清在府邸举办的茶会。1960年代中,杨联陞大病初愈之后,费正清给他写了慰问信说:“你就好好休息一年,你还是(汉学界)第一人,放心好了。”费正清曾于1965年组织了一场专题学术讨论会,深入探讨中国与外族、外邦的关系史,杨联陞也是一位重要的与会者。他后来在《汉学探微》(Excursion in Sinology)的中文版自序中提到,他在那场会上发言过多,有时作长篇评论,几乎是演讲。显然他对会上发表的一些论文持有异议,如对“番”“蕃”“藩”三字用法的同异的解析和诠释。当时他在日记里也写道:“读(John K.)Fairbank及(Mark)Mancall关于中国的世界秩序的文章。(他们)对神话和事实分别不清,说中国无state,无boundaries,胡说。”他还写了不少评论寄给费正清,几天后费正清即回信致谢。杨联陞在这场讨论会上提出的诸多高见很可能就是1968年出版的会议论文集《中国的世界秩序》(The Chinese World Order)的扉页特意注明“献给杨联陞教授”的原因。为此杨联陞竟没表谢意,只是说自己“受宠若惊”。

费正清作为美国中国学的领军人物,使得中国研究以一种新的面貌在美国大学和学术界出现。毫无疑问,是他把有关中国和中国历史的课题引入了美国课堂,不仅拓宽了中国学的研究领域,并且培养了颇有影响的下一辈中国学学者。不过,这丝毫改变不了杨联陞和柯立夫的授课风格和研究路子。柯立夫对非传统汉学取向的教研深具反感,包括中文教学的更新。1961年1月,远东系的系会上讨论学生提出的开中文白话文的请求。对这一要求,“柯甚为不满”。经过多番讨论,柯立夫愿意在那一年使用朱自清的作品作为阅读材料。

欧洲汉学传统1960年代之后在哈佛的境遇,在费正清的回忆录里清晰可见。其实早在1930年代的后半期,连伯希和自己都意识到欧洲汉学面临的危机。中国前辈学者王静如追思伯希和时写道:“(1936年)余返国时,教授怆然告曰:‘法国之汉学已呈衰微,能继斯学者,殊不可得,而中国之来学者,当亦渐绝。’”殊不知,伯希和的这一说法在二战后的美国得到活生生的应验。1960年代和1970年代中国大陆学者在国际学术界的沉默也是汉学在美国分崩离析所不能忽略的因素。也许可以说,1960年代中期之后,美国新兴的中国学取代了欧洲传统的汉学。

结语

柯立夫离开讲台后,在新英格兰北部的新罕布什尔州的阿尔顿镇安顿下来,他隔段时间来学校一趟,或取信,或会友,总是裹挟着牧场的气息。退休前上课时还住在城里的尼德姆,周末驱车到新罕布什尔的牧场,退休后倒可以一心一意照料他的大群牲口了。学界还曾传闻他在新罕布什尔州滑雪场的停车场看车一事。其实并非传闻,确有其事。据新罕布什尔地方报的一篇采访,在柯立夫刚退休的那个冬天,他的退休金没有及时寄到,而经营900公顷的牧场开销不小,他便临时找了份在滑雪场停车场的活儿干了起来。虽然年事已高,但是他常年经营牧场,习惯于干重活,在滑雪场调度车辆纯属轻便活儿,还得到滑雪场经理的器重,打算提升他来负责整个停车场的调度工作!当时报上发的采访文章还写到,街坊邻里熟知柯立夫与牛马为伴,可根本没想到他是世界一流的蒙古学大师。他终身未娶,阿尔顿地方报上还就此登了一则趣闻。柯立夫的朋友曾经逗他说:“看来你一辈子没让一个女人为你开心过。”他回答说:“不错。不过,我也从没让一个女人为我伤过心!”他自己在这篇文章上做了眉批,说这可是哈佛大学哲学系的乔治·桑塔耶纳(哈佛园里又一位传奇的教授人士)的原话!

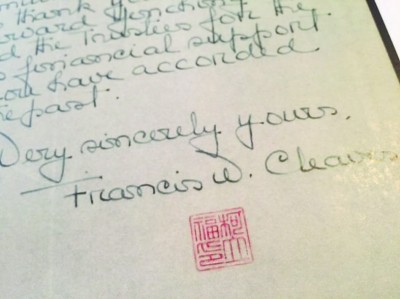

柯立夫一边过着牧民的生活,一边继续学术研究,反正牧场边上的寓所里就有自己的私家图书馆。他勤于笔耕,去世前一个月还出版了一篇论文。牧场里的牛马群和金毛犬是他的贴身伴侣。正如他的学生蒂娜说的:“弗朗西斯觉得和康桥系里的同事们相比,他更易于和牧场里的牛马群相处。”霍尔孜山麓的牧场是他的学术研究一处最合适的归宿。而杨联陞退休后住在离康桥不远的阿灵顿镇,显然找他的人远远不如以前来得多。他曾在日记里写:“近周精神不振……,亦因学校无人来找,自觉寂寞也。”他身体欠佳,可是照样时时来学校,到图书馆找资料,见学生、会朋友。

东亚系办公室紧缺,于是1980年秋天,柯立夫就让出了办公室。虽然系里时不时通知杨联陞,说随时会有让他腾出办公室的可能,但最终还是让他保留使用了三十多年的系里那间最大的办公室。在东亚系的学术生涯最后几年里,杨联陞和柯立夫合用这一间,于是就有了本文开头的那幕场景:杨联陞准备好两人份的午餐,周二风雨无阻带到系里,在那间进出三十多年的办公室里坐等柯立夫课后来聚餐聊天。这可是对1980年代传统汉学在美国的景象的一番最好的写照。

1990年,杨联陞在麻省阿灵顿的家中过世。五年后,柯立夫在新罕布什尔走完了漫长的蒙古学之旅。1996年初,康纳在老师柯立夫的追思会上说:“可以说,哈佛的同事并不欣赏柯立夫毕生从事的学术研究,有人认为他过于注重对文字的诠释,过于学究气,过于注重考据,并且认为他的研究早已过时。”杜维明执笔的纪念杨联陞导师的悼文也提到人们对杨联陞孜孜以求的学术研究的误解:“法国传统的汉学被误认为是一种与现实无关的过时了的癖好(French Sinology was misconceived as a penchant of archaic irrelevance)。”

柯立夫去世后,他的藏书留在新罕布什尔一家教堂的地下室,而杨联陞的45册日记(1944—1989,仅缺1988年一册)的原件留存台北“中央研究院”,复印本保存在哈佛燕

京图书馆郊外的库房。今天,时有学者慕名前往新英格兰北郊,走访柯立夫的个人图书馆,也常有学者远道而来,要求调出杨联陞的日记来查阅。

美国的中国学依然方兴未艾,而在中国学界,对“何为中国”、对新清史的讨论热度丝毫不减。这些议题和柯立夫、杨联陞毕生从事的研究息息相关,可谓对传统汉学的回归。当学界重新理解和探讨这些议题时,越来越多的学者体会到深入了解中国和周边不同区域之间跨语种、跨国界之交往的重要性,从而进一步领悟到了杨联陞和柯立夫两位老先生在传统汉学方面作出的杰出贡献。柯立夫的整个学术生涯倾注于翻译和诠释一系列蒙古碑文和《蒙古秘史》,致力专研古蒙古文和汉文的语文学、文献学和历史比较语言学;而杨联陞的学术研究在学术生涯中也一直强调文献学和训诂、考据学的重要性,他拥有的“开杂货铺般”的渊博学识和包括中国边疆在内的广泛兴趣以及扎实的国学功底,正是现今的学术界所急需的。

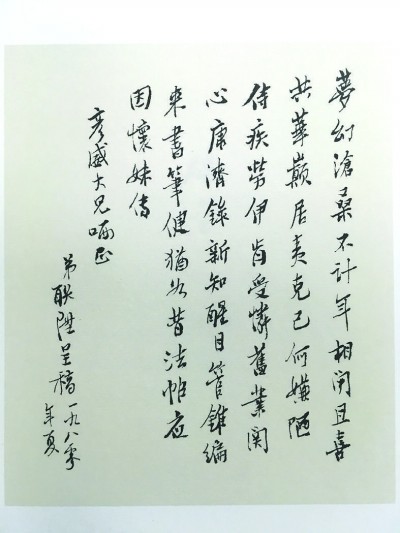

最了解柯立夫的还是他的得意门生傅礼初。傅礼初说导师的大量文章使得他成为“那个年代的蒙古学者的领先者,他也是少数统领整个蒙古学领域的带路人。不仅在美国、欧洲和苏联,而且在中国、日本和蒙古共和国,柯立夫都一直被认为是蒙古学领域的一位杰出学者。他是研究古蒙古文一位举世无双的大师!”从哈佛离休后,柯立夫完全成了霍尔孜山麓的一位牧人。而杜维明对导师杨联陞也是深怀敬意:“现在还能出色通过三年一次京考的中国文人屈指可数,而杨联陞就是其中之一。他是中国文人的典范,一位富有才华的诗人,也是一位颇具成就的书法家、富有感染力的画家和满怀激情的京剧演唱者。” 对中国传统琴棋书画的享受,他从未间断,但他更是一位了不起的汉学家!

21世纪,随着国际学术交流的加深,对中国的了解不再停留在对海关资料和外交官、传教士与探险家的游记、笔录的研究,更重要的是突破早年以他者来了解中国的心态和视野之后,认识到经典的中国考据学派和欧洲汉学传统依然是构成汉学/中国学的不可或缺的内容。把语文学、目录学和历史比较语言学和关联中国现实的历史学和社会科学研究结合起来,应该是现今的学术界所致力的方向,也是一个莫大的挑战。其实,这一想法早在1964年已由牟复礼、杜希德和萧公权等学者明确提出:欧洲汉学传统和当今关注现实的社会科学并不相左。柯立夫和杨联陞的学术历程和哈佛大学发展东亚研究的这段学术史告诉学界,今天研究中国时,汉学和中国学岂能分立山头!

(作者为哈佛燕京学社副社长)