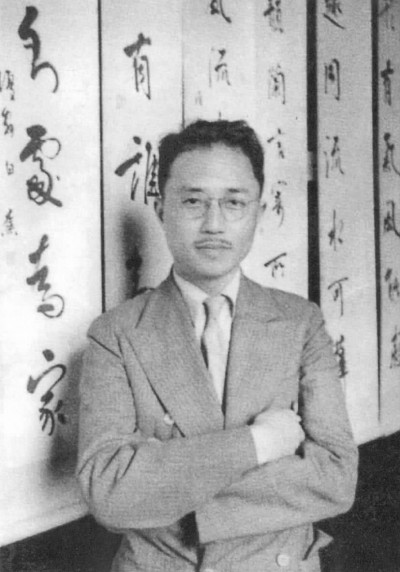

胡宝芳 张迪 余思彦

“君子如兰———纪念白蕉诞辰110年艺术特展”日前在金山区博物馆开幕,白蕉先生短暂而灿烂的艺术人生历程,得以再度彰显于世人面前。

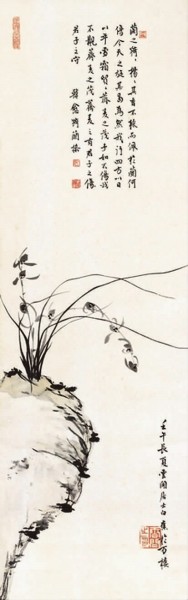

白蕉字远香,在近代中国画坛以画兰闻名。他一生钟情兰花,爱兰如命。白蕉所画兰花,着笔不多,风神自远,神韵独胜,极为世人推崇。民国时期,白蕉的兰草,被与高野侯的梅花、吴湖帆的荷花、谢公展的菊花、符铁年的苍松、申石伽的竹枝相提并论。邓散木题白蕉画兰云:“世人写生唯写貌,遗貌取神谁其伦。江左白蕉非俗士,笔端直挟湘兰魂。”唐云写诗赞白蕉写兰云:“万派归宗漾洒瓢,许谁共论醉良宵。凭他笔挟东风转,惊到扬州郑板桥。”谢稚柳评“以书法写兰,粉蝶翠荷,不入前人一笔”。

白蕉一生钟情于兰花,很多人把原因归之于他儿时的一段经历———1962年白蕉在 《白蕉兰蕙集册》 中有一段话:“‘小庐客去晚归庭,架上吾师亮苦心。忽得影中花叶活,灯光面面事追寻。’故庐微有老名种兰蕙,花时远近有观赏者来。我伺我父,朝自庭院掇盆入室,及暮自室还庭,不为劳也。一夜模大王帖后,举目瞥见素壁花影,大动于中,顿尽研池墨瀋。它日遂为常课。此我儿时初写兰也,漫识于此,仇纸恩墨废寝忘食人。”其实,白蕉在此段话中明确说明那只是他“儿时初写兰”的一个契机。正如他在 《书法十讲》 中言“一种艺术的成功,都各有作者的面目和特点,各个作品,有个人的个性融合在内”。白蕉成为画兰名家,与他本人对君子操守的不懈追求息息相关。有学者评白蕉“气质如兰,傲骨如梅”,为人“生性淡泊”“不图名利”。白蕉淡泊素雅的气质、清白高尚的操守与兰花在中国传统文化中的君子人格高度契合,这也许才是他一生爱兰的深层原因。

白蕉1907年11月3日出生于金山张堰一个世代业医的书香门第。白蕉祖父朗甫、父亲锡琛都是负有时誉的名医。其外祖徐亦三所居广厦曾与高、姚两家并称村中三大宅。对白蕉影响最深的是他的祖父与父亲。白蕉儿时得祖父启蒙,酷爱古人诗词。白蕉父亲锡琛,字宪纯,又号宪子、献臣,虽然长期只在张堰古镇行医,但他眼界开阔,思想开明,通诗文、善音律。白蕉父亲与高天梅、姚光、姚昆俊等诗词唱和的手札实物见证了他深厚的文学、艺术素养。何宪纯还是一位园艺爱好者。他常年在庭院中栽种各类花草树木,尤其是名贵兰花。传承中国传统文化中“达则兼济天下”之美德,何宪纯积极投身家乡社会公益事业。1941年姚光撰 《哭何君宪纯文》 载:余与君所共事者如:创立钦明女学校、张堰图书馆,董理张堰济婴局,开浚张泾与镇上东西市河,以及最近之筹建公明完全小学校舍。作为地方名流,何宪纯治家严谨。据白蕉长女何雪聪女士回忆,在何家起居室墙上,有何宪纯让白蕉撰写的条幅,内容是朱子家训等治家格言。何家清幽儒雅的家庭环境,何父深厚的中国传统文化素养和道德伦理观念的熏陶,为白蕉艺术人生奠定了良好基础。

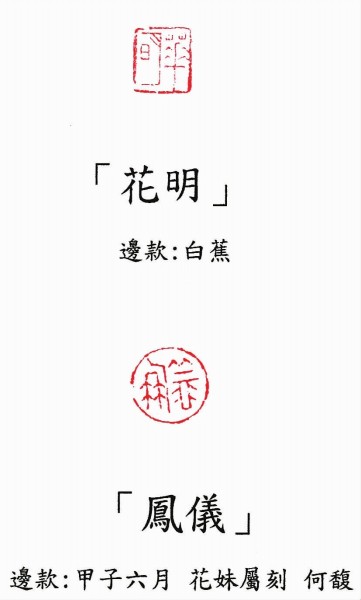

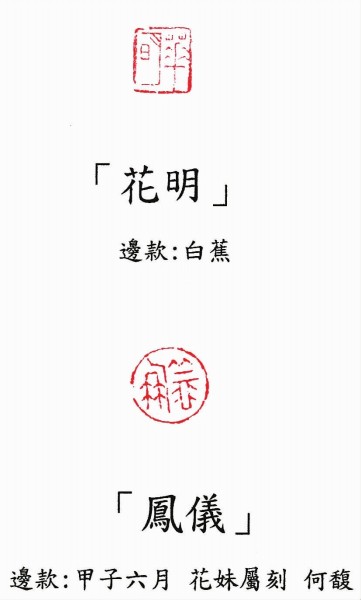

白蕉少年时代一直居住张堰镇。张堰千年历史底蕴为白蕉成长提供了丰厚的精神滋养。白蕉少时所居为清代王鸿绪尚书旧居。清代海上著名校勘、刻书世家钱家祠堂与白蕉所居不远。王尚书家一门两尚书的辉煌,王家子弟能书尚文的遗风遗韵,金石书法家钱二泉先生的趣闻轶事,若干年后白蕉都能娓娓道来。白蕉早年在高家私塾读书时高望翁“声震屋瓦”的读书声,白蕉人到中年时还记忆犹新。南社举足轻重的高吹万、姚光、姚鹓雏等,长期与白蕉亦师亦友,互助互勉。台湾高渠 (著名物理学家高平子之孙,台湾著名建筑规划师高启明之子) 为本次展览出借了两方印章:白蕉为姚昆珠治“花明”“凤仪”印。姚昆珠为姚光之女,高启明之夫人。高启明、姚昆珠均为白蕉同学。这两枚印章1949年被带到台湾,如今已成为白蕉与张堰古镇书香人家交游的见证。

白蕉先生的书法艺术价值无可置疑。但白蕉书法之美来自何处? 施蛰存教授 《木蕉堂法帖跋》 写道:“木蕉堂帖,诸公笔墨,俱自名世。窃以吾乡复翁 (即白蕉) 尤善。盖其学养在苏、米间,气质承魏晋后,故能矫然自别于时流耳。”

在“书者如也”单元有本次展览体量最大的展品:1939年白蕉楷书《张母刘太夫人六十寿序》 书法八条屏。该条屏每条纵129厘米,横33厘米,八条总面积达3.4平米。该寿序是白蕉给友人张宝琴之母59岁寿辰的贺礼。对于该条屏艺术价值和形式之美,白蕉弟子蒋炳昌先生曾专文概述:白蕉作品绝大多数为成扇、扇面、屏条、对联、册页,中堂及一堂四条屏不多见,此为八条屏,更为难得。白蕉传世作品,以行楷、行草为多,而楷书相对较少,他写的楷书以欧阳询、虞世南为根基,呈现唐人的意趣,而小楷习钟繇 《宣示表》、王羲之 《黄庭经》。这件八条屏楷书真迹,为白蕉学欧、虞之代表作品,较为少见。

虽然是不到千字的贺寿之作,仍可见白蕉的精神追求。寿序起首即转述司马迁 《史记·游侠列传》 中的话:“多其言必信,行必果。已诺必诚,不爱其躯,赴士之厄困,存亡死生,而不矜其能,羞伐其德。又谓布衣之徒,设取予然诺,千里诵义,为死不顾世,此亦有所长,非苟而已”。白蕉特别指出“余少而读史,慨慕其行,谓是宜见于今世,不当让古人”。

张宝琴只是沪上一名饭店业者、金融业者,但白蕉视其为史记中的“游侠”,与之友好,在文中详述了张宝琴于上海“孤岛”时期,仗义疏财,救友人之友于水火之中,不吝千金解友朋于困厄之举,对其“豪侠之气”赞赏有加。

寿序后段,白蕉将张宝琴“仗义疏财,周人之困…有朱郭之风,秉陶猗之德,是太史公所称道”,归功于张母。张某幼年丧父,母亲在艰难困苦中“坚贞刻苦,以教以育”。成年后,母亲对他“教之严,有过不稍宽假”。宝琴留沪置业后,则善体母亲之意,仗义疏财。商教人士莫不乐与之游。白蕉引用 《诗·小雅》 中的诗句“彼君子女,谓之尹吉”,反问“非女子而有君子之德者耶?”白蕉认为:张宝琴有“君子之德”归功于其母教育有方。

整篇序文,不仅显示了白蕉深厚的文史素养,也暗含了白蕉对“忠义”“豪侠”“勤俭”“仁爱”“孝顺”等中国传统美德的肯定、追慕。

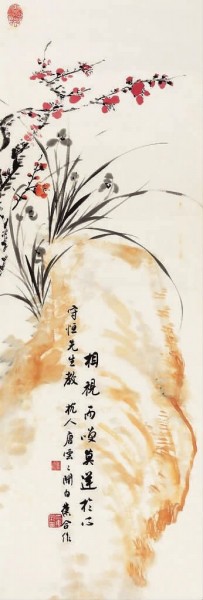

展陈中有一幅一米多高的1940年代白蕉、唐云合作的 《岁寒图》。画面中,清雅的红梅花与墨色的兰花相依而立在一块突兀的石头上。画面中题词“相视而笑,莫逆于心。守恒先生教。杭人唐云、云间白蕉合作”。这幅画,是唐云与白蕉“莫逆之交”的形象化物证。

唐云与白蕉1920年代相识,友谊持续近半个世纪。1924年白蕉到杭州的美术学校读书时与唐云相识。在唐云的影响下,白蕉专攻兰蕙。抗战时期,唐云避难来沪,白、唐二人久别重逢。虽然生活艰难,但患难见真情,两位年轻的艺术家相互提携。初到上海的唐云,得白蕉之助甚多。白蕉不但帮唐云在江苏路租房落脚,还常带他出席应酬或艺术活动。唐云在上海艺术界崭露头角后,“白蕉每次展览会,唐云总要为他的兰蕙作品补上竹石、假山、荆棘、灵芝等。白蕉的兰蕙作品中,二人合作画件很多。”唐云的画展,白蕉也常为其鼓与呼。1947年白蕉曾在 《申报》 发表赠唐云画像诗一首,称“孝友吾知根天性……诗不常作才自胜……先生饮誉画名胜,读者万人俱堪证”。解放后,白蕉、唐云交好依旧。嗜壶成癖的唐云曾将自己珍藏的曼生壶赠送白蕉;1964年唐云安徽载誉而归时,不忘向安徽艺术界推荐白蕉。1979年白蕉去世十周年之际,唐云赠送花圈并作诗一首:“白蕉写罢骑鲸去,老药挥毫换酒来。一滴人天心未了,东风流水绕花开”,表达了对友人白蕉的无尽哀思。白蕉去世后多年,唐云的画室内依旧悬挂着白蕉的“兰花图”,默默诉说着二人长达半个世纪的真挚友谊。

一米见方的“白蕉56岁肖像画”(蒋兆和1963年1月绘于北京) 首次从白蕉儿子家中客厅来到展览现场,向公众披露了一段鲜为人知的史实———蒋兆和1943年创作完成反映日本铁蹄下沦陷区人民苦难生活的 《流民图》,1944年在上海展出后下落不明。1952年春天,白蕉在上海市文化局美术科任职。某一天他值班时,在美协仓库一个冷僻的角落里发现了蒋兆和遗失多年的 《流民图》 局部。当时此画已经破烂不堪。白蕉请人裱糊好后设法将 《流民图》 送到北京交还给蒋兆和,后者欣喜若狂。1998年,蒋兆和夫人萧琼将白蕉抢救归还蒋家的 《流民图》 半卷原作及遗失的后半卷底片捐赠给中国美术馆。

建国初,白蕉不仅积极传承中国传统文化,抢救中国文化遗产,还积极参加新中国文化建设事业。他在上海市文化局任职期间,曾致力于参与中共一大会址纪念馆、上海图书馆,上海美术馆、上海中国画院等多个文化艺术机构的筹建工作。

一生爱兰、画兰的白蕉正如隐居在深山的兰花一样,淡泊名利,坚守清白,不求闻达,默默奉献。白蕉已辞世近半个世纪,但他的人格风范至今为世人称道。白蕉一生在艺术、文化领域的“事功”,如同他所写山谷幽兰一样,馨香远递,令人追念。

(更多白蕉书画作品,详见“文汇笔会”微信)