郑君里

在演员的表演中,掌握角色形象的基调是很要紧的。基调,就是角色的基本特征,是角色的社会经历、个性特征、思想感情、生活习惯等等方面综合的、集中的表现。

角色的基调体现在角色的心理活动、动作节奏以及语调、神态等上面。虽然每一场戏的情境不同,角色的任务也不同,但是基调却贯串在每一场戏里。倘使基调掌握不准确,角色的面貌就可能完全走样。因此,在排戏和拍戏时,我总要和演员同志们一同努力探寻角色的基调。我觉得只要基调对了,表情、声音、动作也就大致不离谱了,演员的自我感觉往往也会强起来,戏的进行就会比较顺利。

探寻角色的基调是一件很有意思的事。有时候可以比较明确地感觉到和描绘出来,但是也有些时候不能够。当遇到后一种情况,在你还没有充分把握住基调以前,它往往是比较抽象的;你仿佛在雾中找寻什么,你朦胧地感觉它在那里,可是还不能清楚地看见;你想对演员说说,它似乎又可意会而不可言传。于是我们就不断地探索,而演员则不妨先动起来,进行形象的试探。有时在排演或试拍中,在演员的某一个动作、某一个眼神、某一种语调或某一种节奏里,你忽然找到了它,发现那就是你探寻许久尚未能用明确意念表示出来的东西,于是仿佛云消雾散,朦胧的感觉立刻变得清晰起来。演员自己可能还没有意识到这一点,导演就要向他指出来。到了这个时候,要分析为什么这就是角色的基调以及它和角色全部生活的联系,就不很困难了。如果那是在已经拍好的样片中发现的,就更加好办,可以把样片再三放给演员看。由于是从演员本身的动作中发现的,演员往往比较容易地就可以掌握它。

在强调角色的基调的同时,也要注意变调,求得统一中的变化。

角色的性格像一颗金刚钻,它是由许多小的三棱面构成的,它有时以这一三棱面有时以那一三棱面对着人们闪光。例如何文艳,总的调子是圆滑、庸俗,但在不同情境下对不同的人有不同的表现:对忠良是妖媚,对牢中的温经理是放赖,对素芬是傲慢,而遇到素芬投水时又怕事。各个面结合起来才能成为一个立体的、活的性格。

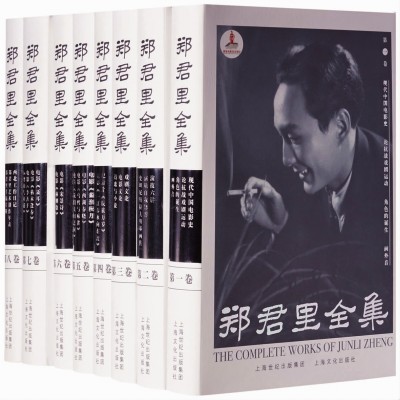

———摘自 《郑君里全集·第一卷·画外音》

郑君里一生共留下了超过400万字的著作。从这些珍贵的文字中,人们可以从技术维度了解、学习他是如何通过一场一场戏推动剧情和塑造人物,如何将每个人物的成长、性格的变化塑造成功的。他的很多著述颇有技术色彩,因为具有高度的操作性,由表及里,条理分明,这就是“工匠精神”。

在很多人看来,郑君里的故事片中最出彩的就是人物。拍人物对演员的要求很高,这就需要导演在指导演员方面的能力。许多人不知道,郑君里是中国最早翻译斯坦尼斯拉夫斯基表演体系的人。由他翻译的美国导演波里士拉夫斯基的《演技六讲》,在中国影响巨大,反复再版,迄今为止已经超过10个版本。而这只是他个人艺术理论成就的一小部分,他独立出版的书就有八种,其中《角色的诞生》可能是中国表演理论上成体系的最有成就的著作,对表演既有手把手的实操讲解,又有理论的提升,非常具有可操作性。

郑君里并不会一场戏一场戏地教演员怎么表演,而总是观察每个演员适合怎样的表演方式,激发演员的想象力和创作欲望。他还写了一部名为《画外音》的导演理论著作,书中对《乌鸦与麻雀》 的阐述专门谈到了即兴表演的分类,分为类型即兴表演、性格即兴表演和本色即兴表演。本色即兴表演,就是让演员本色出演;类型即兴表演,是指某些演员适合演同一个类型,比如演员吴茵就总是出演老太太的角色;性格即兴表演的技术性是最高的,导演要告诉演员需要塑造怎样性格的角色,让他“吃透”,激发演员二度创作的潜在力量。毫无疑问,即兴表演比普通表演更具挑战性。《乌鸦与麻雀》是1940年代最好的电影之一,它就是郑君里做的一个实验,让每个演员都即兴表演。该片最初没有剧本,只是一个简单的梗概,我们现在看到的剧本,是后来根据影片还原出来的。在电影艺术成熟之后的中国电影史上,只依靠梗概来拍电影的,在王家卫电影以前,恐怕就只有郑君里。