“发掘出新的历史事实,或者描摹出新的历史像,我想历史学研究的快乐就在这里。”

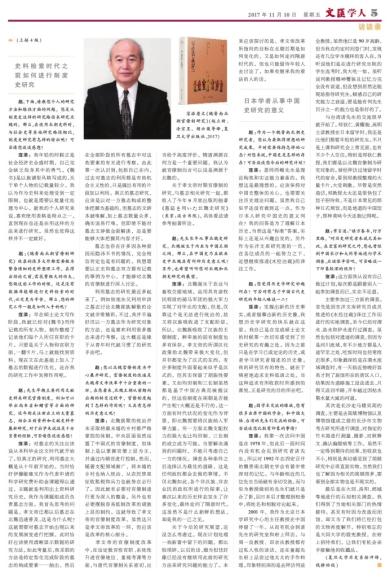

● 受访者窪添慶文先生,1941年生。东京大学博士课程结业。历任东京大学文学部助手、高知大学教育学部助教授及教授、御茶水女子大学文教育学部教授、立正大学文学部教授、日本魏晋南北朝史研究会会长。现为御茶水女子大学名誉教授、公益财团法人东洋文库研究员。研究领域为魏晋南北朝史。著有《魏晋南北朝官僚制研究》《墓誌を用いた北魏史研究》等。

● 访问者赵立新教授,台湾大学历史学博士,执教于台湾暨南大学历史系。早期中国史研究会(EMCH)常务委员。研究领域为中国中古政治社会史、官僚制度与中古社会。为《魏晋南北朝官僚制研究》中译本译者代表。

上世纪90年代,北京大学历史系刘俊文先生曾经在日本东洋史巨擘谷川道雄先生等的支持下,先后推出《日本学者研究中国史论著选译》和《日本中青年学者论中国史》两种丛书,惠泽一代学人。而今,中日古代史学界更为深入的交流互动又催生了这套《日本学者古代中国研究丛刊》。《丛刊》由复旦大学历史学系主持编选,2016年起由复旦大学出版社陆续刊行,目前已出六种(内藤湖南《东洋文化史研究》、紙屋正和《汉代郡县制的展开》、寺地遵《南宋初期政治史研究》、池田雄一《中国古代的聚落与地方行政》、窪添慶文《魏晋南北朝官僚制研究》、金子修一《古代中国与皇帝祭祀》)。我们希望能将引领日本学界近二三十年学术潮流的代表性学者论著完整引入,促进对话。故《丛刊》译事几乎均由活跃于相关领域第一线的青年学者担当,因他们自身的成长同样伴随着对这些论著的阅读和反思。这次我们有幸请到三位青年学者赵立新、郑威和吕博,分别对《丛刊》的三位作者窪添慶文、池田雄一和金子修一进行专访,或有助于学界更好地理解我们工作的意义。《文汇学人》将分三期刊出。

恩师西嶋定生与《魏书》研究会

赵立新:您是1960年代考入东京大学的。当时应该正是日本安保斗争非常激烈的时候。在这样的时代潮流中,您当时为什么会选择东洋史作为自己的专业呢?

窪添慶文:我考入东京大学是在1961年。日本的安保斗争虽然已经在前一年结束了,但在社会上还有非常大的影响。大学生对政治问题也抱有很强烈的关心。不过,我并不是受了安保斗争的影响选择东洋史的。进大学时本来就是想专攻历史学,特别是西洋史。但西方语言的学习对我来说比较难。考虑到汉文大概还是可以读的,所以我在教养学部二年级时(译者按:相当于中国大学的大二)决定去学习中国史。所以,选择东洋史的契机倒可以说是从西洋史的逃亡吧。

赵:那时候的东洋史专业,在您看来是怎样的呢?

窪添:大三的时候我进入了文学部东洋史学专业。那时候包括研究生在内,学生的政治意识都还是很高的。因为并没有单独的研究生研究室,而是本科生和研究生共用一个大房间,所以和学长们的接触比较频繁。当时的本科生和研究生中,马克思主义的影响很大,以至于有一种不做社会经济史就不是历史学的氛围。因此,当我准备以政治制度问题作为毕业论文的主题时,学长们都觉得不可思议。

赵:西嶋定生先生是您的恩师。关于他开设的讨论课和指导,您一定有很多回忆。可否略谈一二?

窪添:学长们都说西嶋先生是非常严厉的。可是在我的同辈人中,却几乎都没有那样的感觉。当然,西嶋先生有时候也会说很严厉的话,我也被先生批评过不止一次。但就平时接触而言,还是相当和蔼可亲的。变化的原因我猜测可能是先生认识到学生们也不太一样了,也就是说现在仅靠严厉是难以吸引学生的。还有就是先生的两个儿子与我们的年龄相近,可能也是一个原因。学长们也会去位于千叶县我孙子市的先生府上拜访,虽然也有休闲的时候,但访问目的还是以学问为主。但到了我们这一辈到先生府上的时候,完全不抱有学问性问题的情形可是不少。有时候还会品尝师母的手作料理,甚至会留宿。虽然知道会占用先生宝贵的研究时间,但我也有好几次在先生府上过夜。

西嶋先生的研究兼具坚实的理论构造和支持理论构造的精密史料考证,这是学界公认的。大如著作,小到某一论题,都贯彻了这种态度。先生喜欢钓鱼,曾经在某报纸的周日版连载过几次钓鱼评论,题为《钓现学序说》。起这样的题目虽然是有些开玩笑的意思,但我想也体现了先生对学问的态度。

先生可能是因为有点胖,夏天特别怕热。每次一到暑假,马上就收拾行李搬到长野县户隐村(当时)的旅馆去避暑,整个夏天都在那里度过。这是在家里安装空调制冷的时代到来之前每年夏天的必然安排。您知道的吧,先生的名著《中国古代帝国的形成与结构:二十等爵制研究》就是在那家旅馆里用一个夏天完成的。作为每年夏天的例行计划,我们学生们也会到先生住的那家旅馆去举行几天的合宿活动。恰是在那时候——即使是喝酒的场合也不例外——先生的博学多识能够毫无保留地发挥出来。记得先生曾经说过如果不能做历史研究者的话,大概会成为生物学家。实际上他有深入了解的学问不只是生物学。在历史学以外,先生也是我们的老师。

先生对世俗荣誉十分淡泊,像大学中行政方面的工作也是尽量躲开的。另一方面,他的座右铭却是“工作到最后一刻”。出版社负责人来医院见他商量著作出版事宜,结果当天他就进了重症监护室。

赵:除了西嶋先生,在东大还有哪些先生给您留下印象了呢?可否略作介绍?

窪添:我们在校的时候,东大文学部东洋史学科除了西嶋先生,还有四位先生。宋代史的周藤吉之先生,人品朴质,讲课时西装上落满粉笔灰的印象很深。东南亚史的山本達郎先生,颇有贵族风度,精通法语。但他常去国外,我没有直接上过先生的课。中亚史的榎一雄先生,为人稳重,富有绅士趣味,但因为在财团法人东洋文库兼任要职,故除了必要时间外多在东洋文库。突厥史的護雅夫先生直爽亲切,很受学生欢迎。榎、護两位先生的讨论课我也参加过。

赵:西嶋先生创立了“《魏书》研究会”,后来是由您倾力维持研究会的活动。可否请您谈谈“《魏书》研究会”的事情?

窪添:“《魏书》研究会”在西嶋先生的指导下成立于1971年。作为位于秦汉帝国与隋唐帝国之间且给予隋唐帝国很大影响的王朝,北魏的重要性毋庸多言。研究会的旨趣即在于此。不过我推测可能也与时代背景有关,因为1969—1970年东大斗争的影响,当时研究生们对于未来很感困惑。西嶋先生这时创立研究会,或许也有改善学生们状态的用意。总之,研究会一面精读《魏书》,一面进行编制索引的工作。每周活动一次,遇到长假就以合宿的方式进行。每周都参加活动的人数有限,但合宿(夏天例行在长野户隐)时也有其他大学的学生和研究生参加,人数较多。因为研讨的是《魏书》,虽然也有学长们参加,但我成了核心人物。因为总要在有限时间内推动进度,还被大家戏称为“鬼军曹”(意为“吓人的低级军官”)。

后来正史可以在互联网上进行检索了,这危及到了研究会能否继续下去。我们苦恼于多年的工作是否还有意义。西嶋先生应该也是有这个苦恼的,但还是决定继续研究会的活动。我想这可能是因为网络检索和纸媒检索的意义到底还是有所不同的。或许也是因为先生重视通过研究会的继续活动让青年一代得到教育,培养一体感。

无论如何,大家一起读完《魏书》并做好卡片之后,下面就是由我的个人工作来完成最后成果。而《魏书》研究会则转成了另一种和通常的研究会性质相同的活动形式。每周一次的机会已经没有了,但夏天的户隐合宿即便在西嶋先生身故之后也仍然继续,一直到现在。户隐合宿以西嶋先生的学生以及他们的学生为中心,也有留学生以及在日本的外国人研究者参加,参与者十分多元。要到近年才总算脱去了“《魏书》研究会”的名义呢。

赵:日本的魏晋南北朝史研究会长年以来在包括您在内的诸先生领导下发展前进,现在已经是日本中古史研究领域的代表性存在。关于研究会的缘起和今后的发展,可否请您谈谈感想?

窪添:在日本,或许是因为激烈的时代区分论争的影响,以魏晋南北朝时代为研究对象的研究者们齐聚一堂开会的机会过去是没有的。関尾史郎兄最先提议,可以暂时先把前辈老师们放在一边,组织只有中青年研究者参加的会议。这一提议得到了安田二郎、中村圭爾诸兄的赞成从而得以发起聚会,时为1989年7月,第一次会议的参加者有二十四名。会议名为“中青年魏晋南北朝史研究者的聚会”。之所以加上“中青年”三字,是因为意识到谷川道雄先生等前辈老师的存在。发起“聚会”的目的还包括参加中国的魏晋南北朝史学会大会,后来在1992年实现了这一愿望。此后参加“聚会”的研究者逐年增加,登录会员数达到三位数,另一方面考虑到我们这些当年标榜为“中青年”的研究者年事渐高,2001年起改称“魏晋南北朝史研究会”。

研究会虽然是以交流为目的而发起的,但很快就变成了以研究发表为中心。不过尚未发行研究会刊物。现在有很多会员,应该考虑刊行会志。刊行会志的话,涉及到编辑体制的构筑等问题,决非易事,不过应该可以找到解决办法。

赵:下面,请教您个人的研究方法和路径方面的问题。您是从制度史这样的研究路径来研究北魏的。那么,在使用北朝史料时,与社会史等其他研究路径相比,制度史研究有怎样的特征呢?可否请您谈谈感想?

窪添:我年轻的时候正是社会经济史全盛时期,自己完全缺乏投身其中的勇气。《魏书》是以族谱型风格写成的,关于单个人物的记载量较少。我以为作为史料来处理受到一定限制,也就是需要以批量化处理为中心。就我的个人研究来说,喜欢使用表格是特点之一。直到现在也还是在用这样的方法来进行研究。虽然也觉得这样并不一定就好。

赵:《魏晋南北朝官僚制研究》收录的很多大作都需要极为繁杂琐细的史料整理工作。在得出结论之前,需花费极大的功夫。您做这些工作的时候,还是没有数据库能够进行史料检索的时代,必定更为辛苦。那么,您的研究工作一般是如何入手的呢?

窪添:早在硕士论文写作阶段,我就已经对《魏书》列传记载的所有人物,制作整理了记录他们每个人所任官职的卡片。只要是关于人物和官职方面,一翻卡片,马上就能找到资料。现在又在此基础上加入了墓志的数据进行优化,还在我的研究工作中发挥作用呢。

赵:先生早期主要利用文献史料来研究官僚制度,例如可以举出尚书省和赠官等方面的研究。近年则关注新出土的大量墓志,结合石刻资料和文献史料开展新研究。对于后学来说这是十分宝贵的经验,可否请您谈谈感想?

窪添:对墓志的关注应该说从本科毕业论文时代就开始了。但真正的研究、利用墓志大概是从十年前开始的。当时恰好伊藤敏雄兄作为代表申请的科学研究费补助金课题得以通过,主题就是利用出土资料研究历史。我作为课题组成员负责墓志方面。我首先思考的问题是,孝文帝迁都以后墓志在北魏迅速普及,这是为什么呢?这就需要对墓志开始出现以来的发展演变进行把握。此时恰好应该使用清晰显示数据的研究方法。如此考量后,我采取的方法是将定型化完成阶段的墓志的构成要素一一抽出,然后在全部阶段的所有墓志中对这些要素的有无进行考察。由此第一次认识到,包括自己在内,过去对墓志的利用都是有些机会主义性的,只是摘出有用的片段加以利用。真正的墓志研究,应该是以对一方墓志构成的整体把握为基础的。但墓志的文辞本就难解,加上墓志数量众多,确实说易行难。但即使不能对墓志文辞做全面解读,还是要能够大体把握其内容才好。

墓志也存在许多因各种原因而隐讳不书的情况,完全相信肯定也是有问题的。我想需要以正史和墓志双方都有记载的事例为中心,才能够对北魏的官僚制进行深入讨论。

利用墓志的研究最近多起来了。例如侯旭东兄利用申洪之墓志讨论北魏部族解散的论文就非常精彩。不过,我并不偏好仅以一方墓志作为研究对象的方法,还是喜欢利用很多墓志来进行考察。这大概还是缘于从青年时代就习惯了的研究手法吧。

赵:您以北魏官僚制度为中心展开研究。官僚制度的改造是北魏孝文帝改革中十分重要的一环。在您看来,北魏王朝从前期向后期的转变过程中,官僚制度起到了怎样的作用呢?又具有怎样的历史意义呢?

窪添:北魏前期的统治并未采取将最末端的乡村都严格掌控的体制。中央层面虽然设置了中国式的官僚制度,但体制上是以掌握官僚上层为主,并通过内朝官进行控制。然而,随着支配领域渐广,将末端的乡村也纳入统治、从农民那里征收租税和兵力也就势在必行了。因此就有必要对官僚制进行更为深入的整备。另外也有必要摆脱容易抵制改革的胡族上层的制约。这就导致了孝文帝的官僚制度改革。虽然这只是孝文帝改革的一环,但应该是改革的核心部分。

孝文帝的官僚制度改革中,在设定散官性官职、系统性升进官僚地位、重视考课等方面,与唐代官僚制关系密切,应当给予高度评价。隋唐渊源在何方是一个重要问题,我认为就官僚制而言可以说是渊源于北魏的。

关于孝文帝时期官僚制的研究,与墓志相关研究一起,都收入了今年9月底出版的拙著《墓誌を用いた北魏史研究》(东京:汲古书院)。具体看法请参考拙著所论。

赵:先生长年从事北魏史研究。北魏诞生于内亚与中国王朝之间。那么,在中国史乃至欧亚史中北魏具有何种历史意义呢?另外,也希望听听您对北魏和北朝史研究的展望。

窪添:北魏诞生于农业与畜牧交接地域,运用具有游牧民特质的骑马军团的强大军力实现了对华北的支配。但是,仅靠这个是无法进行统治的,故又将汉族吸收进了支配阶层。所以,北魏既吸收了汉族的王朝制度,鲜卑族的固有制度也多有保存。孝文帝的所谓汉化政策给北魏带来极大变化,但并非都变为了汉式的东西。有许多制度外面看起来似乎是汉式的,但其实保留了胡族性要素。又如均田制和三长制虽然都是基于中国古典而被提议的,但这些制度在南朝是否能产生呢?大概还是不行的。这一方面有时代状况的变化作为背景,即北魏需要将汉族纳入军事力量,另一方面北魏支配权力的强大也让均田制、三长制的成立成为可能。当要解决遇到的问题时,不能只考虑自己一方的情况。调查各种条件之后选择认为最优的道路,这是任何政权都会去做的事情。不仅北魏如此,各个非汉族、非农业民的政权所进行的探索,让秦汉以来的历史样态发生了许多变化,最终走向了隋唐时代。这虽然不是什么新鲜的想法,却是我的一己之见。

关于今后的研究展望,还没怎么考虑过。现在计划处理一些新著中留下的问题,都比较琐碎。以后的话,颇为担忧好像已经没有继续用此前的研究方法来研究问题的能力了。本来应该探讨的是,孝文帝改革所指向的目标在北朝后期是如何变化的,又是如何走向隋唐时代的。但也只能留待年轻人去讨论了。如果有继承我的看法的人的话。

日本学者从事中国史研究的意义

赵:作为一个魏晋南北朝史研究者,您认为要取得理想的研究成果,平时需要保持怎样的心态?对您来说,中国史是怎样的存在?可否谈谈您今后的研究计划?

窪添:恩师西嶋先生是理论构筑和实证能力兼备的。我想这是最理想的。应该保持对中国史整体的关心,也需要关注历史理论问题。虽然我自己似乎还没有做到这一点。作为日本人研究中国史的意义何在?我的回答是为了理解日本历史。当然这是“标准”答案。实际上还是从兴趣出发的。另外作为东洋文库研究班的一员,在各位成员的一起努力之下,还想继续推进《水经注疏》的译注工作。

赵:您觉得历史学研究妙趣何在?可否对有志于中国古代史研究的年轻人略谈一二?

窪添:发掘出新的历史事实,或者描摹出新的历史像,我想历史学研究的快乐就在这里。我自己是在完成硕士论文的时候第一次切实感受到了历史研究的有趣之处。因为之前只是在学习已成定论的历史,或者学习研究者描述的历史像。我的研究仅有的特色,就在于绵密地追求史料低语之处。当这种追求有所收获时所感到的喜悦,正是研究的目的所在吧。

赵:因学术交流的缘故,您有很多出席中国的学会,和中国大陆、台湾的先生们交流的经验。可否谈谈您比较有印象的事情?

窪添:我第一次访问中国是在1978年,但此后一段时间内没有机会见到研究者诸先生。所以对1992年在西安召开的魏晋南北朝史学会有着非常深刻的记忆。与年龄相近的几位先生当场就有亲切交流。而与似为教授级别的先生们就只是合了影,回日本后才整理到相册中,将姓名和相貌对应起来。

2001年,我作为北京日本学研究中心的主任教授在中国停留了一年。从而有机会到诸先生的研究室和府上拜访。与周一良教授、田余庆教授都有过私人性的谈话,还在童超先生府上品尝过他太太的手作料理。印象特别深的是去拜访何兹全教授。虽然他已是90岁高龄,但当我在约定时间登门时,发现还有几位学生模样的客人在。当听说他们是在进行研究生院的学生选考时,我大吃一惊。虽听说何教授精神矍铄且记忆力完全没有衰退,但没想到居然还能现场指导研究生。顿感自己的研究能力之衰退,要是能有何先生百分之一的能力也是很好的了。

与台湾诸先生的交流很早就开始了。郑钦仁、黄耀能、高明士诸教授在日本留学时,我还是比他们都要年轻的研究生。不只是上课和研究会上常见面,也有不少个人交往。特别是郑钦仁教授,我们都是以北魏官僚制为研究对象的。曾经拜访过他留学时代的宿舍,看到郑教授整理的大量卡片,大受刺激。尽管是突然造访,郑教授太太还是很快包了饺子招待我。不是日本常见的那种日式煎饺,而是地道的中国饺子,那种美味今天还能记得呢。

赵:常言道:“读万卷书,行万里路。”对历史研究者来说尤其如此。在宏富的研究之外,您也曾经到中国长沙和大同等地进行学术调查,应该很辛苦吧。可否略谈一下印象较深的经历?

窪添:这方面我从没有自己做过计划,每次都是跟着别人一起参加调查而已,实在不足道。

主要参加过三方面的调查。首先是因东洋文库研究员成员推进的《水经注疏》译注工作而进行的实地调查。至今已经对渭水、洛水和伊水进行过调查。虽然也包括对遗迹的调查,但因为是河川流域,有不少地方都是人迹罕至之处,吃饭时间也经常推迟很多。印象最深的是在渭水流域调查时,有一天临近傍晚好容易才到了旅馆所在的街区入口,结果因为道路施工没法进去,只得又返回半路,开车越过因枯水期水量大减的河道。

其次是长沙走马楼吴简的调查。主要是去简牍博物馆以及博物馆建成之前的长沙市文物考古研究所进行调查,对指定的竹木简进行测量、摄影、对照释文、确认编缀痕等工作。虽然不一定得到期待的结果,但收获也不小,特别是真切感受到了简牍研究中必须直面实物。当然我们也了解因为相关的简牍很多,要看到全部实物也是不现实的。

最后是在大同、洛阳、邺城等地进行的石刻相关调查。我们得到了当地相关部门的热情接待。甚至有时因为改造而闭馆,却又为了我们将已经打包的文物再度解开。特别难忘的是大同大学的殷宪教授,在府上招待我们,让我们有机会亲手接触他的收藏品。

(复旦大学历史系徐冲译,钱静怡校)■