本报记者 黄春宇

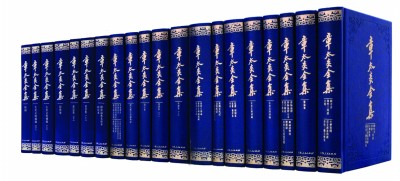

《章太炎全集》的整理始于1979年,大部分参与者为章门弟子与再传弟子,1986年出版完8卷本后遭遇“难产”。在章门后人、章氏故里以及学术界出版界的共同努力下,整理与出版工作得以重启。2017年,收录17种、20册的《章太炎全集》全部出齐,整体编校水平超越旧版,续接历史的同时也能给更多人提供便利,去翻越章太炎这座大山。

上世纪70年代末立项、一直为学术界与出版界所牵挂的《章太炎全集》终于在今年出齐。用北京大学教授陈平原的话来讲,“起了个大早,赶了个晚集”。

“迟了些,慢了些。过去40年,造成了遗憾,也经历了许多曲折。”许嘉璐先生参加了立项时由李一氓主持的研讨会,“太炎先生全集的出版,是不是可以说,标志着中华民族在弘扬优秀传统文化过程中进入了一个新的阶段。”他用“天时、地利、人基本和”的观点来解析这项“了不起的大工程”在难产过后迎来的转机——“为什么说基本和呢?不是说吵架,而是庆幸这个时代还有太炎先生的亲炙弟子和再传弟子。我在想,如果继续拖延下去,恐怕我们整理的难度会更大。”

“当时最热心《全集》出版的要算山东大学的王仲荦教授,他与上海人民出版社洽谈了整个出版计划”

新版《章太炎全集》从8卷本扩充到20册,并设立了编纂出版学术委员会。在编纂工作的安排上,许嘉璐担当主任,委员包括章太炎嫡孙章念驰,以及姜义华、汤志钧、熊月之、马勇等相关领域的学者。这样的人员架构与旧版的做法有很大不同——不设编委会,也没有主编,参与整理、编纂的大部分是章太炎的弟子和再传弟子。

1979年,依据国务院古籍整理出版规划小组的意见,最早确定出版的《章太炎全集》选题交与上海人民出版社。在前期筹备与后来的具体工作中,章太炎晚年入室弟子王仲荦基本上扮演了“总设计师和总指挥”的角色。“当时最热心《全集》出版的要算山东大学的王仲荦教授……他与上海人民出版社洽谈了整个出版计划。”对于这位已故的前辈,章念驰心存感激。

“章先生的学问是双轨并进的,他有纯学术的著作,也有和国家民族息息相关的著作。”王仲荦祖籍浙江余姚,生于上海,婚后不久被章夫人汤国梨介绍到章太炎门下。学术兴趣始于文学,他受老师倡导的“读史救国”的影响转为史学,在魏晋南北朝隋唐史领域取得了很高的成就。

王仲荦写过一篇澄清史实的《太炎先生二三事》,但他不忘解释:“我是章先生的学生,以我来写太炎先生,当然有偏护的地方,所以是不适宜的。”相较于人物评述,整理“客观存在”的文章,就没有那么多的条框。负责校点《诂经札记》与《七略别录佚文徵》的汤志钧后来在《文史哲》上撰文,回忆王仲荦是如何精心擘画、辛苦经营《章太炎全集》——

“1978年,上海社联负责人罗竹风同志、上海古籍出版社社长李俊民同志到济南开会,仲荦先生提出:章太炎撰著文字深奥,索解为难,很多专著不易句读,且篇幅浩繁,门类庞杂,最好由章氏弟子或再传弟子分别标校。并多次写信给我,协同联系。

“1979年3月22日至4月4日,中国历史学规划会在成都举行,仲荦先生和我都参加了,同住锦江宾馆。饭余会后,我经常和仲荦先生商量《章太炎全集》的编纂、出版事宜……会议结束后,经重庆,越三峡,在武汉停留4天,乘‘东方红’12号轮北旋,我们一直在一起……旅途多暇,我们纵谈古今,更多的是太炎先生轶事和《全集》编纂,包括家属联系、资料征集、人员分工、标校体例等等。上海社科院副院长陆志仁同志也参加过会谈,给以有力的支持。临别,仲荦先生提出,由他联系家属和章门弟子,叫我就近在上海和出版部门联系,从而对《全集》整理提出一个可行的框架。”

在章念驰的家中,至今还留存了两份与王仲荦有密切关联的复印件。一份题为“《章太炎全集》编辑、标校初步分工,”名单上有殷孟伦、殷焕先、诸祖耿、徐复、姜亮夫、蒋礼鸿、潘景郑、李希沁等,为了争取他们的支持,王仲荦积极奔走,写信动员。另一份为“关于整理出版《章太炎全集》的几点意见”,里面的内容都是王仲荦发凡、审定的。

比如“分工”——

组织工作统一由上海人民出版社出面联系,具体参加单位:山东大学、南京大学、南京师院、复旦大学、上海历史研究所、武汉大学、杭州大学、上海师院、扬州师院、上海图书馆、北京图书馆、以及章氏家属和苏州社会力量。

再如“版本”——

《章氏丛书》,采用浙江图书馆本为底本,参校北京图书馆所藏手稿本;

《章氏丛书续编》,采用钱玄同、吴承仕的北京木刻本为底本(已断句);

章氏著作已刊部分,采用章氏国学讲习会排印本(大都已断句),及制言月刊本;

章氏著作未刊部分,据手稿、抄件或从当时报刊摘录,一律注明出处或藏所;

《訄言》前后出过三版,每版均有改动,拟将木刻本和日本铅字排印本分别整理,并参校上海图书馆、北京图书馆所藏手校本、部分手稿以及手改本。

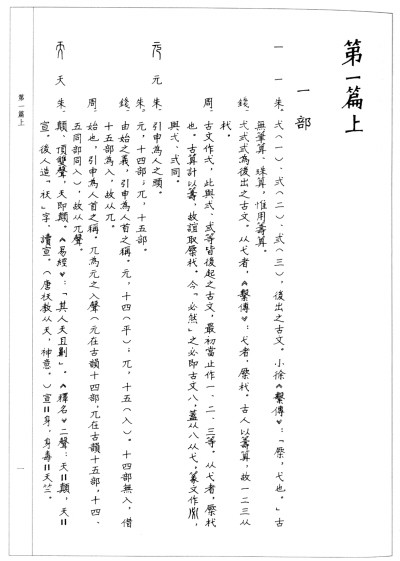

在版式的选择上,上海人民出版社的意见是采用横排简体,这样一来,印刷时间短、成本低,出版效率更高。王仲荦则坚持直排繁体,在回复汤志钧的信中写道:“如果这个问题不解决,我们的计划可能会流产,我也无法来上海了。因为参加点校的同志,事先一谈到,就是触及这个问题。”他表示,出版社的决定让自己很为难,“章、黄的徒子徒孙很多,我能够把他们组织起来,但有些敏感的问题,我也不能完全左右。”最终双方达成一致,从1982年的《章太炎全集》第一册开始,陆续推出的8卷本均为直排繁体。

1986年的初夏,王仲荦心脏病猝发去世。谁也想不到,不久前还在病床上和华中师范大学教授章开沅讨论《章太炎全集》的他会这般匆匆离去,而几天后就是纪念章太炎逝世50周年学术研讨会。“我想我们要记住为了前8卷做出很多实际贡献的学者们,也要记住王仲荦先生。”浙江大学教授崔富章作为姜亮夫的助手参与《章太炎全集》的整理和编纂,在他看来,旧版《全集》在1986年后之所以没有再做下去,一个很重要的原因就是王先生不在了。

整理章太炎著作的难度相当大,当章门弟子和再传弟子渐渐老去,有能力胜任这项工作的人越来越少

“《章太炎全集》出完8卷本后就没了动静,其他历史人物的全集至少出版了上百种。”章念驰认为,这套书命运多舛,原因比较复杂。首先是出版业长期不景气,学术类图书的市场规模小,但是成本不低——编写难,生僻字多,像《全集》的校读就需要读5遍校样;其次是“文革”结束

后迎来百花齐放的学术春天,此前备受压抑的学者们迫不及待地回归自己的研究领域,无暇顾及为他人做嫁衣的事,以至于《全集》是否继续出版的事情少人问津;最后是整理章太炎著作的难度相当大,当章门弟子和再传弟子渐渐老去,有能力胜任这项工作的人越来越少。

1979年《全集》正式启动时,章念驰只有37岁,他不喜欢以章太炎的后人自居,理由是认为不能生活在前人余荫之下而沾沾自喜。彼时依然健在的祖母告诉他,人总有先死后死,先死的人来不及完成的事,后死的人应该帮着去做,这叫“后死之责”。

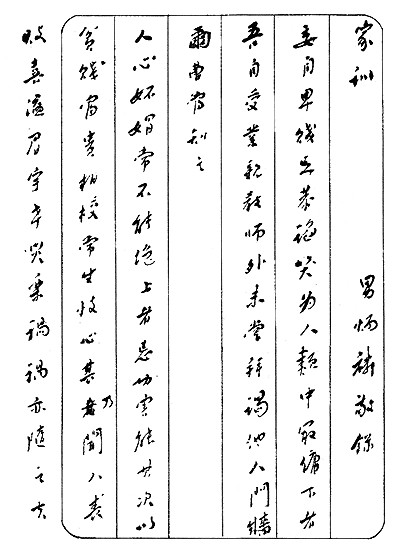

“家里需要一个人承上启下,不求你继承祖父的学问,但至少要代表我们家属,不缺席这么重要的事情。”祖母的这番叮咛,让章念驰多了一份神圣的使命感。那时,父亲的改造还没结束,兄弟姐妹四人(哥哥和钢铁打交道,姐姐在部队,妹妹当医生),从师范学校毕业的他是家里唯一有可能参与的。“我没接受过训练,没这个水平,连鲁迅都说‘读不断、看不懂’,我又如何去点校文章呢?”章念驰说,冲动之余,并未意识到整理《全集》究竟有多难,“关于章太炎的故事,我只是比别人了解得多一点,而且客观来讲,家里保存了不少文献和手稿,应该尽可能给其他学者提供所需的编纂材料。”

章念驰回忆时提到,大部分校点工作是不需要编订的,将现成的文章加以编辑,归成一集即可,但是《医论集》《演讲集》《书信集》《太炎文录补编》不得不从散落在各处的报纸杂志上逐一收集。从上海人民出版社借调到上海社科院历史研究所后,他的任务是整理和出版章太炎的《医论集》和《演讲集》。“怎么研究,怎么整理,怎么出版,完全没有人指导我,这是两部从来没有人整理编订过的文集,我更是不知从何着手。”带着无助和焦虑感,章念驰开始了茫无头绪的工作,“在社科院,我被人家认为是照顾来的,我也认为自己是最没有文化的。”为了辨识祖父的字,他想了个最简单的办法——照着家里的书法和手稿一遍一遍地抄写、记忆,直至熟稔于心。

“章太炎的医学成就不在文史哲研究之下,曾为当时的许多中西名医所赞赏,如陆渊雷的《章校长太炎先生医学遗著特辑》称其医学‘发前古之奥义,开后学之坦途’;章次公的《章太炎先生之医学》认为‘先生于医,是以不求偏物,立其大者,立其小者,语必征实,说必尽理,所疏通证明者,而皆补前人所未举’,可以‘悬之国门’。但让人遗憾的是,无论医学界还是史学界,之前很少有人知道章太炎的医学经历。”章念驰说,先祖父对中医和西医的认识都达到了非常高的水平,一生担任过4个医学院的院长,培养了一批优秀的医生,“不仅仅是学术之‘余绪’,医学在其学术生涯中是自成体系的重要组成部分。”

1910年,章太炎在日本发表了《医术评议》,这是他的第一篇医学论著(1889年在《台湾日日新报》上发表的《论医生不宜休息》就已经涉及医学知识),后来又陆续发表了70多篇专论,这些文章登在了《清议报》《绍兴医药月报》《学林》《华国月刊》《中华医学杂志》等报刊上。此外,在诸如《章氏丛书》《章氏丛书续编》等著作中亦能发现与医学有关的内容。

章太炎弟子徐衡之主编的《宋元明清名医类案》一书,收录了太炎先生医论14篇,取名《太炎先生论医集》;章太炎去世后,《苏州国医杂志》推出‘章校长太炎先生医学遗著特辑’,收录医论52篇。1938年,曾在章太炎门下担任家庭教师兼秘书的孙世扬以章氏国学讲习会的名义,出版了太炎先生的《猝病新论》,内含医论38篇。值得一提的是,这3本医论集之间存在许多重复的文章。苏州国医专科学校的谢诵穆也编过一本医论集,让章太炎亲自审定,但这些文稿在抗战时期不见了踪迹,颇为可惜。

上面提到的这些史料和出处,章念驰起初并不知道,重新做一本完整的《医论集》,复杂程度可想而知。在《章太炎先生医学经历述评》一文的最后,章念驰谈到了当年收集和整理祖父医论集的过程——“我根据太炎先生的经历,按图索骥,查阅了可以阅读到的与太炎先生医学有关的所有报刊杂志和书籍,走访了有关人士,寻访了有关的图书馆、博物馆、档案馆、纪念馆,将他的医学论文一一加以辑录,认真梳理发表条秩,一一加注,说明文章的来龙去脉,并予以对校;又从章氏家族中辑获未刊手稿近20篇;并从太炎先生浩繁的著述中,辑取了有关论医的文字10多篇。”

医学门类的文章过于专业,自知是外行的章念驰便请来中医学家姜春华教授,让他率领上海中医文献馆的潘文奎、陈熠、张仁、宋知行、宋光飞一起参与,按照《中医古籍校勘整理与编辑工作要求》进行全面校勘。“在原收集之140余篇文稿中,除完全重复的篇章剔除外,共集134篇。至于每篇论文之前后次序,系以著作编写或出版年代的顺序为准编排成集。”负责最后统稿工作的潘文奎在“校点说明”中写道,“本文经初校誊抄后,再请本馆顾问姜春华、馆员茹十眉、江克明3位审校。”

整理《医论集》用了8年时间,章念驰的每个暑假都是两点一线,不厌其烦地往返于家和中医文献馆之间。“到家也不能休息,在女儿的印象里,爸爸每天要工作到凌晨一两点。”这种高强度的工作状态,章念驰保持了很多年,即便退休以后,依然如此。

比起《医论集》,同步启动整理的《演讲集》难度更大,因为涉及地域广、时间跨度长,贯穿了章太炎30多年的学术和政治生涯——从1906年“苏报案”获释后东渡日本主持《民报》至1936年去世。“我循着他的足迹细细寻找,先后找到170多篇演讲的记载,然后去追溯每篇演讲的原始记录,再一一加以抄录标校。”章念驰形容自己是“拼了命”,可是收集工作进行了10多年,《演讲集》仍不具备出版的条件,“因为《全集》贵在于全,我还有不少当时的报刊没有机会阅览。”

之所以《演讲集》的工作进度被耽搁,是因为在当时的形势下,章念驰进入了两岸关系研究的新领域,他的身份也在不断发生变化——从最初的海峡两岸学术文化交流促进会秘书长到后来的上海东亚研究所所长,以及上海市政协台港澳侨委员会副主任、上海市政府参事等,事务繁杂,没有多余的精力投入《章太炎全集》的整理工作。2008年,章念驰患了一次脑梗,这让他意识到“老已至矣”。于是一边主持两岸关系研究,一边抓紧时间整理未完成的《演讲集》,给每篇演讲文章加以编订、校对后,终于对自己有了一个交代。

统观全局,《章太炎全集》几乎所有的文字都出自太炎先生之手,唯有《演讲集》是个例外。作为演讲者,章太炎不可能手写或手订每篇演讲稿,所以大部分篇目是由他人代为记录,文章的质量也就无法保证统一。“演讲的内容较其他文字要来得通俗,便于读者了解他的政治主张和学术观点。”章念驰表示,争议在所难免,但这本《演讲集》可以说是祖父“一生思想与学术的缩影,反映了这一代中国人救亡图强的艰辛”。

定稿时,章念驰没有回避《演讲集》的缺憾和不足,即

一些演讲有明确的时间、地点之线索,但是找不到对应的文章。例如1912年4月9日在南通师范学校的演讲、1922年10月19日在上海女权运动同盟会成立大会上的演讲、1925年11月8日在上海国民大学开学典礼上的演讲……另外,《制言》第25期《太炎著述目录初稿》的《讲稿》部分记载了章太炎在1932年讲《诗经大义》(潘景郑记)、1933年讲《汉字之利弊》《周易概说》《中国人种之起源》等(诸祖耿记)、1935年讲《中国古代农业之沿革》(王仲荦记),等等,这些精彩的演说只有年份、题目和记录者,内容如何,无人知晓。

2011年,独立成书的《章太炎演讲集》由上海人民出版社出版,而迟迟没有进展的《章太炎全集》也等来了好消息。浙江余杭是章太炎的家乡,曾经的江南农村在改革开放后迎来翻天覆地的变化,经济增长的同时催生了人们的文化需求。当地的一个领导找到章念驰,托他编一本《章太炎文集》,作为礼品用以对外交流和宣传推广。家乡有实力又有兴趣,章念驰于是提出建议,希望对方能够资助上海人民出版社重启《章太炎全集》的整理和出版。2012年,三方就合作事宜进行了首次会谈;次年1月,上海人民出版社与余杭区政府正式签订合作整理、出版《章太炎全集》的协议。在这样的背景下,章念驰又将《章太炎演讲集》加以补充完善,加入了诸祖耿整理出版的《太炎先生尚书说》。此外,根据马勇提供的一些在其他日记、文章中保留的演讲记录,以及编辑团队的检索所得,最终编成《演讲集》(上、下册)并归入《全集》。

“授课笔记是研究新文化运动史的重要资料,对研究历史人物有很多可以参考的地方,并给后学提供一个继承和创新的范例”

做《医论集》和《演讲集》时,章念驰收集了很多资料,其中包括章太炎在东京讲《说文》时由鲁迅、钱玄同等人记录的授课笔记。1903年,章太炎因为宣传革命、发表反满言论被捕。出狱后,他在同盟会的安排下东渡日本,继续从事革命活动,同时开办国学讲习班。其间专门讲授《说文》,听课的学生有朱希祖、钱玄同、鲁迅、周作人、许寿裳等人。“每星期日清晨,我们前往受业,在一间陋室之内,师生环绕一张矮矮的小桌,席地而坐。先生讲段氏《说文解字注》、郝氏《尔雅义疏》等,神解聪察,精力过人,逐字讲解,滔滔不绝,或则阐明语原,或则推见本字,或则旁证以各处方言。自八时至正午,历四小时毫无休息,真所谓诲人不倦。”许寿裳在《亡友鲁迅印象记》中形象地描述了当时的学习场景。

依照北京师范大学教授王宁的观点,授课笔记是研究太炎先生《说文》学从而研究章氏思想与学术的重要资源。“授课笔记是研究新文化运动史的重要资料,对研究历史人物有很多可以参考的地方;同时,作为章太炎将革命与学术融为一体的具体实践,给后学提供了一个继承与创新的范例。”

1986年4月,在纪念章太炎逝世50周年学术研讨会上,章念驰把鲁迅记录的2种笔记做成影印本,发给参会者用以研究参考。会后,他跟王宁的老师陆宗达说起《说文》授课笔记的复印件,希望北师大方面能够组织力量进行整理,待单独出版后再收入《章太炎全集》。1987年,陆先生因病入院治疗,次年元月逝世,未能亲自指导工作。1990年,章念驰托人将听课笔记的复印件转交给王宁,钱玄同之子钱秉雄也提供了笔记的原件以便于核对、校正。

“笔记的整理是一个艰苦而漫长的过程。”得到了鲁迅博物馆以及章念驰、钱秉雄等人的支持,王宁先后拿到8种《说文》授课笔记,分别为:朱希祖3种、鲁迅2种、钱玄同2种,许寿裳1种。许的笔记工整清晰,篇目也全,但总量少, 内容简要,且与他人的记录重复,因此没有采用。余下7种,以朱的笔记最为详尽,也更忠于当时的讲解。为了保持整理者的原始工作状态,同时使记录通过相互参照与章太炎的授课最大限度地契合,王宁设想了一种特殊的体例,将手头的笔记完全按原样照录,按条目排在一起。

方案确定后,问题就来了。“这批笔记年久类多,或缺或佚,或字迹潦草难辨,或众记不一,或字体各异,或听记有误,或语意未详。最难处是引用文献或引而未全,或误引,或出处有误,更多的则无出处,查对工作量大难度大。”武汉大学教授万献初在一篇论文中回顾了笔记整理的不易——“寒去暑来,日夜不息”。他当时在北京师范大学做访问学者,应老师王宁的要求分别抄录5种笔记(鲁迅2种除外),再按体例分条重抄。王宁每周一次去万献初的宿舍看稿,将7种稿子平铺,然后一条一条对起来,桌上、床上、地上都堆满了稿子。一起参与整理工作的还有2个博士,师徒三人流水作业,校了5遍。电脑字库不全,印刷难以实现,王宁便找同为陆宗达学生的梁天俊抄写书稿,他的硬笔书法好,还有扎实的国学功底,所以帮了大忙——“笔记篆隶楷夹用,繁体字、异体字以及出于分析字理的半个字很多,又经不同的人多次校对,校条重叠,梁先生不但一一分辨,在抄写时又对照原稿,改正了不少错漏。”

2010年,中华书局出版了《章太炎〈说文解字〉授课笔记》。后来这本书被收入《章太炎全集》,内文和编排保持不变,改由上海人民出版社出版。

“读不懂就大声地读出来,这是以前老先生教的办法。可能标的很多地方有相当之错误,毕竟我们的学问不如太炎先生”

“《章太炎全集》当年被搁置,不完全是出版的问题,而是社会变迁的缩影,其中一个关键因素是没有人继续做下去。谁来做?谁有能力做?马勇老师救场了。”今年9月,《章太炎全集》出版研讨会的下午场,一直在认真听会的章念驰忍不住发了言,“《全集》整理工作分三类,一是整理现成的,二是需要稍加编辑的,三是重新收集文献再进行点校。比如《书信集》《太炎文录补编》都离不开大量的史料积累,否则无从下手,想做也做不了。”

听了章念驰的评价,马勇很开心,“我能参与《全集》的工作,是冥冥之中的安排,是与太炎先生的缘分。”

1973年,马勇去杭州当兵,次年跟着教导队到余杭训练了两个月,那是章太炎的故乡。凑巧的是,有个在政治部工作的同学在注释章太炎的一篇文章,“星期天休息时,就听他讲章炳麟。那时我连太炎先生的字都不认识,佩服得不得了,压根没想过有朝一日会为《全集》的出版做一点事。”

改革开放后,马勇考入安徽大学历史系,后来去了复旦,跟着朱维铮先生读研究生。“学校没有专门开过关于章太炎的课程,我也没有系统地阅读章太炎的作品。”马勇记得,当时朱维铮、姜义华、李华兴这些老师在集中精力做章太炎的研究,“我负责给朱老师送稿子、取样书,一趟趟地跑上海人民出版社,在这个过程中,越来越佩服,就是不敢读。”

毕业后,马勇来到中国社科院近代史所工作,所里的图书馆藏有比较多的旧报刊杂志。“在做梁漱溟的资料整理时,有时也会发现章太炎的文章,这时就有一种亲切感。”他下意识地去复印了一份,没想过把这些留下来有什么用。评上研究员后,马勇又重新回归了读书的自由状态,而学界的一些现象对他的研究方向产生了很大影响。“大家在写中国近代思想史和中国近代知识分子的时候都绕开了章太炎,可是在新学和旧学之间,在传统和现代之间,在东方与西方之间,关键性的人物可能还是太炎先生。”

马勇下定决心去读章太炎,一是前些年有了史料积累,二是为了补充这方面的知识。“如果让我写中国近代知识分子,我肯定要写太炎先生,写中国近代思想史,就从已经编完的集子——《章氏丛书》《章氏丛书续编》《章氏丛书三编》入手。”他看到一篇文章,一定会想办法去追溯原始的出处,要么是最早刊发的地方,要么是作者手稿的影印件。在做资料积累时,马勇的方法是由近及远——首先是梳理身边的文献资源,像《清建国别记》的本子当时就封存在社科院图书馆的库房里;接着光顾章太炎纪念馆、国家图书馆、上海图书馆等单位(北图有规定,不让整本影印,他就一趟趟地跑,分3次拿到了《春秋左传读》);然后是拟一份目录,托港台地区和日本的友人去复印和邮寄,“中央研究院”近代史研究所的黄克武、东京大学村田雄二郎都帮过这样的忙。

在找资料的过程中,我几乎没碰到什么困难。”让马勇感觉最耽误时间的是阅读资料,尤其是旧报刊,因为不能

漏页,也不放心委托他人去做。为了追踪章太炎的行踪,他会尽可能地把涉及某一次出行的报纸(全国性与地方性)仔细翻阅一遍,时间跨度往往在一年以上,“除了海外影印的一部分,基本就是通过这样的方法,一页页地翻出来,每次看到目录上没有的新材料,就会特别兴奋。”

不急不躁,四五年过去了,马勇没写别的文章,每天从早到晚,一门心思地阅读和消化与章太炎有关的文献。章氏丛书很难断和读,他就根据上海人民出版社的8卷本,试着自己去点校。“读不懂就大声地读出来,这是以前老先生教的办法。”正确与否,马勇坦承心里没底,“可能标的很多地方有相当之错误,毕竟我们的学问不如太炎先生。”

和关注章太炎研究的许多人一样,马勇也曾以为《全集》止于8卷本,没有下文了,“当时的感觉是上海人民出版社永远不会出新的集子了,结果他们把40年前的选题又重新捡了起来。”在清史委员会立项时,他以这些年的阅读为基础,报了《章炳麟全集》的题目,共20卷,总字数超过了后来的新版《章太炎全集》。

结项以后,马勇心里很踏实,也不想出版了。这时,上海人民出版社的老社长王兴康前来拜访,希望双方合作,共同去完成《章太炎全集》。马勇早期的两本书都是上海人民社出版的,一直很有感情,如今又是与章太炎有关的大工程,认同感就更强了。“毕竟是几代学人的奋斗和接力,如果在我这里把缺口合拢,我的内心会获得一种满足和释放。”后面的事情进展得很顺利,他根据出版社的要求,提供整体框架所需的文献资料,出版了《书信集》《译文集》《太炎文录补编》等集子,“我把自己的研究成果给了社会,对于章太炎,对于中国现代学术史,做了我应该做的。”

章太炎一生交游广泛,留下了大量的书信和函电。在他的通信名录中,既有黄侃、钱玄同、朱希祖等章门弟子,也有李鸿章、黎元洪、孙中山这样的政治人物,以及学界的胡适、蔡元培、罗振玉等。可以说,《书信集》对于研究章太炎学术思想以及中国近代史来说,是一份极为重要的历史资料。《译文集》收录了《斯宾塞尔文集》《社会学》《拜伦诗选》,其中的《社会学》是章太炎翻译的日本学者岸本能武太的社会学理论,这是近代中国思想史上第一部社会学著作。

“很多人只能望而却步,更多的人干脆就绕着他走。我们用了40年的时间去整理和出版全集,是为了让更多人去翻越大山”

漫长而艰辛的“接力马拉松”抵达终点——收录最全、整理最精的《章太炎全集》(17种、20册)已经与读者见面。“这是中国学术史上的伟大工程,意义相当于孔子整理六经、东汉的郑玄和马融整理先秦以来的典籍,以及乾嘉汉学整理到清代中期的古代典籍,通过出版章太炎的全集,实际上是对中国传统学术的一次最系统的整理。”马勇认为,将来的出版若能进一步扩充,应当配合做一些章太炎学派的研究,而不是仅仅是章黄学派。

彼时年轻,而今古稀,全程参与并见证历史的章念驰百感交集:“先祖父在研究中国近代史和学术史上是绕不开的关键人物,但由于他的著作没有系统的整理和出版,让很多人只能望而却步,更多的人干脆就绕着他走,只有少数人敢于从他的身上翻越,从而取得一览众山小的境界与成就。”

章太炎这座大山究竟有多难爬?“先祖父的政治经历从戊戌变法到辛亥革命乃至二次革命、护法运动、抗日战争,要正确地把握这段历史绝非易事。这代人的革命又往往通过学术来表达。作为国学大师,他的学术涵盖小学、经学、子学、佛学、哲学、文学、史学、医学,十分宏富和深奥,并且在这些领域里取得了开创性成果,构建了中国学术文化体系与话语。”章念驰说,先祖父的文字古奥,即便是政论性的文章,也有新名词、旧典籍,加上各种外来语言的翻译标准不一,以及人名、别名、号名、字名、书名、篇名,今人看来如阅天书。“上海人民出版社的王兴康先生曾将我先祖父的经历与学问比作一座大山,我们用了40年的时间去整理和出版全集,是为了让更多人去翻越大山。”

许嘉璐为《章太炎全集》作序时写道:“先生舍身求义于民族危亡、国粹陵替之际,后学拜诵校理则值民族复兴、文化蓬勃之春,先生以文史传民族命脉,国运必复之论,今也益见其先知矣。”在他看来,《全集》的出版解决了历史与学术资料传承的缺失问题,也填补了出版事业的空白。“现在的编辑出版水平已经超越了上世纪80年代的8卷本,这意味着我们不是一味重复前人的工作,而是应了日日新、苟日新的老话,创新正是太炎精神一个重要的组成部分。”