邓秉元

在章太炎这里,尽管表述尚不清晰,但经学其实已经同时得到了四个定位:作为史学与官方意识形态的经学,作为宗教神学的西汉经学,以及作为哲学的义理之学。值得注意的是,所有这些定位都是站在经学以外的立场上,从功能角度进行的。重新清理章太炎与近代经学的关系,对于试图从知识体系角度接续传统文化的新的经学形态而言,无疑是学术上的应有之义。

经学是中国传统知识体系的基石。清代以前,尽管不同学派对经学的理解存在很大分歧,但有一个方面却是共同的,经学作为“常道”被广泛视作真理之源。但是,随着晚清西学东渐的加深,原有知识体系迅速被西方学术体系所取代,经学也被肢解为文史哲等不同学科的对象,对经学的界定则因为视角的不同,呈现出众说纷纭的局面。

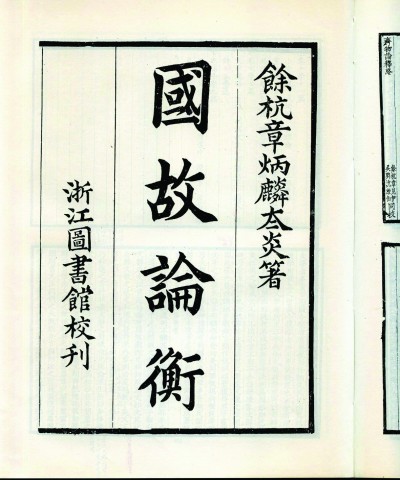

经不单指六经六艺,而属于工艺学概念

在《国故论衡·原经》中,章太炎曾专门探讨经学概念的起源与变化。章氏指出一个基本事实,那就是经并不单指主要被儒家所推崇的六经或六艺,而是本来属于工艺学的概念,即织布时在织机上用来起纵向维系作用的经线。战国以降,不仅儒家把自身经典称作“经”,诸子百家也同样可以把自己认同的经典称作“经”,譬如墨子有《经上》《经下》,《老子》被称作《道德经》,《国语》所谓“挟经秉枹”,把兵书称作“经”,等等。《白虎通》所谓“经者,常也”,尽管诸子百家各有其对常道的理解,但都把自身学派的经典称作“经”,本身便是承认了常道的意义。换句话说,诸子百家虽然观点不同,但都是在同一个知识体系中相互理解,这个知识体系即是渊源于上古三代的王官学。所谓“礼崩乐坏”,便是指这个以王官学为内核的周代礼乐文明的崩解。假如给这个过程一个抽象的表达,便是《庄子·天下篇》所谓“道术将为天下裂”。道术分裂之后产生了不同进路的“方术”,或者说“一曲之术”,其典型形态分别是“邹鲁之士、缙绅先生”的《诗》《书》礼乐之学、“散于天下,之于中国”的百家之学、以方技术数为中心的“旧法世传”之史学。

《诗》《书》礼乐之学即周代早期的“乐正”四教,这是春秋以前贵族人文教育的共同基础。士人入仕以后,“宦学事师”(《礼记·曲礼》),由此学习各种“师傅曹习之学”,这就是所谓“旧法世传”的史学。这种史学也就是经世致用的外王之学,相当于时下的自然与社会科学,与后世的历史研究不可同日而语。由于周代早期的世官畴人制度,技术之学往往在家族之内传承,因此常常表现出“家学”的面貌。东周以后,王纲失序,各地诸侯趁机独立发展,政教人才流散四方,这是私学兴起的基本原因,先秦诸子就是其中最有代表性的人物。在这个意义上,先秦诸子共同分有了以周代人文教育(乐师)与技术教育(史官)为内容的同一个知识体系,并予以新的变化,这就是经子之学。其中,以孔子为代表,试图通过“具体而微”的整全方式接续传统学术的便是经学,而“各得其一体”的便是子学。经学属于广义上的子学,子学也可以看作广义上的经学。

广义上经学对应着整个华夏文明,作为经典编订者的孔子,则是狭义上的经学创立

者。孔子的贡献是在原有乐正四教的基础上,抽取原属于史官之学的《周易》与《春秋》,重新加以删削,并赋予新义,此即战国人所见到的六艺或六经。司马迁说“自天子王侯,中国言六艺者,折中于夫子”(《史记·孔子世家》),这就是西汉末年刘歆《七略》中的六艺之学。汉代以后,史学由六艺春秋略分出,方技术数并入诸子,最后加上诗赋略,在魏晋以降正式定型为经史子集四部之学。尽管佛教道教崛起之后,都在知识体系上产生新的变化,但四部分类方法直到清代也还依然是传统学术的基本形态。

每一个知识体系都有它的内圣与外王之学,这个外王之学在中国古代便表现为“数度”与“治法”。佛教入华尽管带来知识体系上的新变,但治法在规模与广度上并没有超出先秦两汉时期的经学。无论是魏晋玄学还是宋明理学,所长都只是在义理的精微,前者流于清谈,后者热衷于道德淑世,“所以政治失其自省,而权力日趋卑陋”,宋以后的政治规模较汉唐时代尚远远不如。(拙撰《〈孟子·离娄上〉讲疏》)晚明以后,流行了近百年的王学还是未能挽救王朝的危局,有识之士不约而同倡导经世致用,因此不仅子、史之学复兴,在经学上,则是回归以数度及治法为重心的经学文本研究,有代表性的则是顾炎武的“舍经学则无理学”之说。顾氏此说并不是否定理学作为经宋学的属性,但把理学与经学在形式上对立起来,无形中把经学的内涵狭隘化了。乾嘉以后清代学者所艳称的“国朝经学复振”,这里的经学便是指经典文本之学。但即便如此,清修《四库总目提要》在“经部总序”中仍然把经学分为汉宋两系,无疑是从知识体系角度承认不同的经学形态。近代以后,这两种关于经学的定位在学术界同时并存。

经学观念嬗变起关键作用的是章太炎

值得注意的是,20世纪以后以科学派新史学代表的主流经学观念有了根本性的改变。这一改变的结果,是不仅知识体系意义上的经学被民国以后的学术体系完全肢解,成为文史哲等学科分别研究的对象,而且在许多人那里,经学概念逐渐获得了一个完全超越其具体文化形态的定位。不仅古代的儒家学说,而且包括所有宗教信仰、政治意识形态在内的观念形态都可以被泛称作经学。

首先提出经学已死,试图以超经学的经学史研究自任的是钱玄同。在新文化运动中,钱玄同与胡适、顾颉刚可以说是整理国故运动中的几员主将。其中胡适初期主要用力于禅宗与小说,用他自己的话说,主要关心的是研究方法。顾颉刚、傅斯年等主要致力于史学,钱玄同、周予同则关注经学。钱氏不仅在研究路数上尊奉乾嘉,更重要的是作为康、章今古文经学两大系统的亲炙者,最终打破家法观念,提出“超经学研究”,主张“六经皆史料”,成为近代由经入史的关键人物之一。早期的钱玄同所着力抨击的是历代打着孔子旗号的所谓孔教或经学,因此1923年专门提出六经与孔子无关论。经学在他那里被称作“粪学”,属于完全被否定的对象。即便30年代他在否定经学的立场上有所退却,却也仍然认为汉代经学并非一种知识体系,只承认今古文经学的差异出于篇卷文字与政治分歧。稍显另类的是周予同,尽管同意经学已死,视研究经学如“医生研究粪便”,但依然是从学派史的角度研究经学。

其次值得一提的是冯友兰1930年代初在《中国哲学史》一书中所提出的“经学时代”这一观点。在他看来,董仲舒以前,或者说汉武帝“独尊儒术”以前,中国学术处于子学时代,而由武帝直至晚清的康有为,属于经学时代。这里隐含的观点是,经学之为经学并不是因为其具有真理性,而是在政治或宗教等外在权威的干预下所形成的不容质疑的独断学说。冯友兰因此把经学类比为西洋中世纪的天主教神学,认为只有摆脱了经学,才有可能进入中国意义上的近代。此外,侯外庐在《中国思想通史》中也直接把董仲舒春秋学称作神学。

另外必须一提的是范文澜。作为黄侃的学生,章太炎的再传弟子,范文澜在训诂及文学上也颇有建树,早年曾撰写《文心雕龙讲疏》。其1926年撰写的《群经概论》也是比较早的经学入门书。但范文澜在经学史上最有影响的著作是1941年在延安哲学年会的演讲,即《中国经学史的演变》一文,更不用说其《中国通史简编》在1949年以后甚至成为整个史学领域的权威著作。在前述文章中,经学被视作为封建统治工具,说穿了也就是汉武帝以后直到清代的官方意识形态。在历数传统意识形态的演变之后,范文澜提出,鸦片战争以后,经学早已“山穷水尽”,逐渐被新的意识形态所取代。这种观念几乎笼罩一时,影响所及,甚至在普通知识界那里,“经学”逐渐成为不同时代所有不容置疑的官方意识形态的代名词。1970年代末期,黎澍、程千帆等学者不约而同否定此前所流行的某种“新经学”,由此可见一斑。

经学完全被否定了知识体系的意义,为1980年代以后的经学史研究带来了某种新的争议,当然这已经是后话了。但假如回顾经学观念嬗变的这一历史,便无法不承认,在两种观念之间其实有一个起过转折作用的人物,这便是章太炎。

经学研究变成历史研究,产生广泛影响

作为俞樾的弟子,章太炎早年可谓深得乾嘉汉学的真传。在诂经精舍期间所撰写的《诂经札记》与《膏兰室札记》,继承了清代汉学的基本路数,对经史子多种文献典籍做了深入探讨。尽管对宋儒的观点也偶有引用,但着眼点仍然意在考据。用他自己的话说,此时的诸子研究仍然像王念孙《读书杂志》与俞樾《诸子平议》一样,乃是“从旁窥伺”,尚非“专门”名家(《太炎文录续编·菿汉闲话》),也就是说,还没有真正进入某一学术内部,变成活的学问。清代古文经学所从事的经学与其说是探讨真理意义上的经学,还不如说是文献学、训诂学与历史学的结合,更像西洋学术中的语文学(philology)。也正是因此,乾嘉学术在某种意义上代表了中国近代学术中的知性理解方式。知性把事物对象化,依循逻辑分析方法,用归纳方式为事物化分类例,由此得出一些规律性认识。胡适、梁启超早就指出,这种理解方式与西洋科学方法是相通的,二者也正是因此致力于发掘乾嘉汉学中的科学精神。

在这一点上,无论是湖湘一派兼采汉宋的新宋学,还是常州学派的今文经学,都是真正意义上的经学。只不过在前者那里,心性(内圣)与治法(外王)尚成两截;后者则急于把西学塞入今文经学的古典形式之内,因而造成一种扭曲汗漫的学术形态。

从学术路数来看,清代今文经学实际存在两个线索,两条线索分别与乾嘉汉学的吴、皖两派有关。我曾经指出,吴派始于惠栋,其所做的工作,虽名为汉学,但实际上是“辨章学术,考镜源流”,讲究“师法”、“家法”的汉代学术史。除了惠氏门人江声、余萧客、江藩、黄奭等人之外,福建的陈寿祺、陈乔枞父子也应该在这一脉络之下理解,而廖平则是此派的殿军(参拙撰《新文化运动百年祭》)。廖平的意义在两个方面表现出来,一是从“考镜源流”的具体学术史研究中超拔出来,对汉代经学予以系统反思,他在《今古学考》中所做的以礼制来“平分今古”的工作具有深刻的理论意义;一是由学术史研究转向对经学自身的认同,并试图通过经学的视域融摄西学,廖平经学六变的后几变意义在此。

相比较而言,以戴震、段玉裁、王念孙、王引之父子为代表的皖派学术,以文字、音韵之学为武器,用知性方法对经典文本进行重新考察,其学术以求真为目的,主张实事求是,对于原有的学术脉络却并不轻易认同。在晚清今文经学家中,康有为继承了此派的研究路数,这一点钱玄同曾专门撰文予以指出。所不同的,则是康有为对西汉今文经学的认同与戴段二王有着根本的区别。章太炎在《訄书·清儒》中对二家学术皆有评价,但把惠学理解为“好博而尊闻”,把戴学理解为“综形名,任裁断”,仍然是有所轩轾的。

早期章太炎主要是从史学角度来理解经学的。尽管在晚清以前,这种研究还没有完全脱离原有的四部知识体系,但章太炎的史学立场却无疑有助他摆脱经学传统羁绊,广泛接受西学,并和梁启超一起深刻影响了以胡适、顾颉刚等为代表的整理国故运动。只不过,当新文化运动以后,整理国故运动发生之时,章太炎已经回到“修己治人”的经学立场,被认为是时代所抛弃的人物,其在近代经学观念转折中的作用被忽视了。

由于从史学角度理解经学,此前章学诚的“六经皆史”说尽管本义是指六经皆“先王之政典”,在章太炎这里却被理解成历史记录,即《訄书·清儒》所谓“六艺,史也”。这样,经学研究也就变成历史研究,或历史文献研究。这一观点在20世纪产生了广泛影响,在钱玄同、周予同等人那里甚至进一步变成了“六经皆史料”,后者直到1960年代才重新撰文,辨析“史”在章学诚那里作为“政典”的本来含义。

学术矛盾之处终其一生未得到真正解决

假如从经学角度理解章太炎的学术光谱,章太炎一生学术可以大概划分为3个时期,即光绪十六年(1890)23岁入诂经精舍时代的纯粹考据家时期,光绪二十一年(1895)28岁以后小学家、史学家及子学家一身三任的时期,以及民国元年(1912)以后逐渐复归经学的时期。光绪十六年,章太炎进入杭州诂经精舍,开始师从俞樾。章氏后来总结俞樾的学术,说他“为学无常师,左右采获,深疾守家法、违实录者。”(《俞先生传》)虽然俞樾治《春秋》倾向公羊之学,但按照章氏《自定年谱》,章太炎24岁以后“始分别古今文诗说”,私淑刘歆,可知此时的章太炎虽然从学俞樾,遵守皖派研究路数,但却并未接受其倾向公羊的立场。其另一位老师谭献“好称阳湖庄氏(即庄存与),余侍坐,但问文章,初不及经义”(《自定年谱》)。而其私淑刘歆的立场说明,尽管章氏从俞樾这里继承了戴段一系的考据方法,但对于刘歆那种

“辨章学术,考镜源流”的史学方法也有了根本的认同。章太炎后来极力表彰同样主张“辨章学术”的章学诚,应该说就是基于这一认同。也正是因此,对于廖平的《今古学考》,章太炎也能给予高度评价。这是他在20世纪的最初10年倡导诸子学的基础。

这样,作为近代语言学与训诂学的重要代表人物,章太炎既娴熟掌握皖派汉学的考据方法,也与吴派及章学诚“辨章学术”的大旨相通,其学术路数可谓对乾嘉两派及浙东学术“一身兼祧”。这是章太炎对20世纪相关学术流派都有影响的关键原因。但也正是因此,对于以德性统摄知性的传统经学,特别是宋明理学,章太炎一直无法有根本的接契。这种局面直到其学术的第二个时期,由于宋恕影响,努力研习佛学以后,才逐渐发生改变。加上这一时期他对政治活动的涉入之深,使得20世纪的最初十年中,章太炎的学术见解呈现出极为矛盾的一面。例证便是不仅《訄书》再版时有过极大更动,而且在1912年重新定名为《检论》,对以往见解重新检讨,推翻了此前的不少关键论断。总的来说,章太炎学术的矛盾之处终其一生并未得到真正解决,这决定了他尽管在小学、史学、文学、诸子学、佛学等专门领域方面都有重要成就,但却并没有提供真正贯通诸学的义理架构,而只是一般地回到了《庄子·齐物论》的所谓“一往平等之谈”(《齐物论释》),这与晚清民初斑驳陆离的思想局面是相应的。

如所周知,在晚清思想家中,章太炎早年是以批孔著称的。1904年在《訄书》重订本中发表《订孔》一文,援引日本学者远藤隆吉、白河次郎尖锐批孔的言论,对孔子大张挞伐,认为孔子除了颇具“才美”以外,其学问不惟不如荀、孟,只可比诸刘歆。据说“余杭章氏《訄书》,至以孔子下比刘歆,而孔子遂大失其价值,一时群言,多攻孔子矣”(许之衡《读〈国粹学报〉感言》)。稍后,章太炎在1906年发表的《论诸子学》一文,更批评“儒家之病,在以富贵利禄为心”,并泛引《庄》、《墨》之说,来证实孔子的“巧伪”。这个形象被其弟子鲁迅在《出关》等作品中用生花妙笔表现出来,在新文化运动中产生巨大效应。

不过,同样是《订孔》,在《检论·订孔》篇中则对孔子的评价有了一百八十度转变,对孔子极表尊崇。个中原因当然很复杂,有论者认为,《訄书·订孔》的目的是为了在政治上打击以接续孔子自任的康有为,所做的“擒贼擒王”之举。揆诸当时康章作为论敌的现实处境,章氏批孔或许不无含沙射影之嫌,但假如这一逻辑成立,考虑到1912年康有为开始创立孔教会,绸缪复辟之际,为什么章氏反而要对孔子予以高度评价,不能不令人生疑。几年以前,我曾受此观点影响,批评章太炎“虽未阿世,却未免曲学”,现在看来也是大有可商的。

一个可能的解释其实是这一时期史学在章太炎心目中的地位发生变化,史学不仅作为“保存国粹”的载体,传承中国文化精神的使命,而且本身具有经世致用的功能。证据便是《訄书·订孔》篇虽然肯定了编订六经的重要性,但之所以由“孔氏擅其威”,是因为当时“老、墨诸公不降志于删定六艺”,言下之意,述史乃是老、墨诸人所不屑为之事。作为哲学的诸子显然高于作为史籍的六经。章太炎第二期学术是以专门名家的诸子学为中心,这一观点与之是相应的。此时章太炎所从事的史学,也是纯粹的历史研究。在梁启超倡导“新史学”的同时,章太炎也在计划撰写《中国通史》(《訄书·哀清史》附《中国通史略例》),都是在类似的意义上进行的。而在《检论·订孔》篇中,章太炎对孔子的推崇则是基于如下理由:自孔子作六艺之后,“民以昭苏,不为徒役,九流自此作,世卿自此堕,朝命不擅威于肉食,国史不聚歼于故府”,民众因此自由,思想因之解放,私学因之兴起,功劳如此之大,“不曰‘贤于尧舜’,岂可得哉?”六艺作为先秦时代的“修己治人”之法,固然无法令后世“永守旧章”,但“政不骤革”,任何“旧章”都有延续性,斟酌古今,“未有不借资于史”。在这里章太炎把史由历史学的史恢复到了“旧法世传”的那个古义,所谓“旧章”也就相当于章学诚所谓“政典”,史学因此也就是数度与治法之学,即清儒所说的经济之学。这是章太炎第三期学术的重心所在。民国以后,作为共和元老的章太炎内心常以唐代宰相陆贽的功业自期,积极参与现实政治事务,未尝不是这样的心态在起作用。我们把这一时期的章氏学术视作经学,并非章太炎已经回到“常道”意义上的经学,但在学术上他毕竟回到了作为“旧法世传之史”的先秦古义,并同时保持着对孔子的认同。

当然,把六经理解为史籍,把孔子视作“良史”,在两篇《订孔》中都是一致的。这表明,两种史学观念在晚期章太炎那里是并存的,这因此也成为章氏学说常常费解的一面。在章太炎这里,研究历史是为了保存国粹,建功立业,而在继起的胡适、钱玄同、顾颉刚的整理国故运动中,研究历史是为了打倒旧有的文化,对史学的看重以及研究路数虽然有着高度一致,但其初衷竟截然相反,正是历史本身的吊诡所在。

经学在功能角度上同时得到四个定位

晚清今文经学家皮锡瑞的《经学历史》大概可以算作第一部系统的、直接以经学为名的经学史。在他这里,经学是被作为常道理解的。但如同释加牟尼之创立佛教,孔子也被视作教主一样的人物,这种观念同样表现在试图创立孔教的康有为的思想之中。这在某种意义上从反面呼应了章太炎的今文经学观。而在熊十力等新儒家的自我定位中,经学的主要价值体现在宋学义理之中,这一派学者也主要是以哲学家自期。可以这样说,在清代经学的几个传统中,如果说古文经学引导出近代史学,那么今文经学则开出近世的经学宗教化传统,宋学则开出近世经学的哲学化传统,而三者又同时具有自己的政治关怀。在这里体现出经学作为知识体系的意义,即经学并非主动为政治服务,而是所有政治意识形态都需要依托经学或诸子的方式表述自身。在20世纪实际的文化格局中,经学在政治上基本被否定,其宗教化传统发生断裂,哲学化传统则在学术上居于边缘。脱离经学色彩转而接受新意识形态的史学处于人文学术的中心地位。

因此,在章太炎那里,尽管纯粹的历史研究与“旧法世传之史”两种史学观念并存,但却是断为两截的。当晚清治法之学已经更多地转向西洋社会科学,并由梁启超执其牛耳的时候,章太炎那种经世致用的史学并没有太多的市场。在人文学术领域真正发挥影响的其实是他的古文经学立场,但这个经学又只是历史学或文献学。章太炎把清代古文经学视为对东汉的复归(《国学概论》),但却并没有意识到汉唐时代的古文经学家仍然是从“常道”的角度理解经学,并对经学的真理性有着足够的信念,而清代古文经学,在某种意义上早已经消解了原有具有真理意义的经学。章氏这一见解后来影响了以科学自任的经学史家周予同,以至于后者所划分的经学三派只有西汉今文经学、东汉古文经学与宋学(《皮锡瑞〈经学历史〉序》),并没有把清代学术与汉代区分开来。也正是因此,章太炎可以视作由清代乾嘉汉学过渡到近代科学派新史学的一个中间环节。

由梁启超所开创的新史学,尽管并未完全否定传统文化,但已经逐渐转向认同西方学术。新文化运动之后,新史学发生裂变,一派衍生为胡适、钱玄同、顾颉刚等的整理国故运动,一派则是以国共两党的理论家如胡汉民、陶希圣、郭沫若、范文澜、侯外庐等为中心。另如冯友兰,虽然不属于具体派系,但其《中国哲学史》仍然算是广义上的新史学。传统经学本来不需要对自身予以界定,所有具体的学术都要通过经学本身来加以界定;相反,新史学观照下的经学则必须告诉别人经学是什么,才能对前者在新的知识体系中作出定位。经学由知识的基底变成了可有可无的东西。

用史学的方式研究经学,而同时又缺少对经学的认同,意味着经学在这种研究中已经失去作为真理之源的意义,变成了所谓客观对象。诚如钱穆在《国史大纲》前言所指出的,“以活的人事,换为死的材料”,研究者与对象之间无法形成真正的精神联系。在失去真理性的意义上,“经学是什么”往往是通过经学自身所承担的功能得到理解的。研究者致力于发掘通过自身归纳所发现的事相,尽管在局部问题的研究上不乏新见,但经学自身的内在结构往往被摧毁,其内在理路常常被割断。这使得对经学的概括和理解只能依赖于研究者偶然习得的各种观念,在晚清以后,这些观念主要就源自西学。

因此,在《訄书》与《检论》中,章太炎把经学理解为历史,把诸子理解为哲学,其实已经是在用西学来定义传统学术。1922年,章太炎在上海公开讲授国学,由曹聚仁整理成书。在这部著作里章氏重申了“六经皆史”,并把诸子(特别是儒道两家)直接称作哲学。详究其意,章太炎是把历代研究经典本身的学术直接称作经学,并把经学定位为史学,而把诸子百家中的义理之学称作哲学。在论证经学及诸子学不属于宗教之后,章太炎几乎完全否定西汉经学,“今文家所讲的,虽非完全类乎宗教,但大部分是倾向在这一面的。”也正是因此,今文经学被章太炎视作神学或“迷信”(《国学概论》),在《訄书·学变》中被称作“教皇”的董仲舒,则在《检论》中被直接叫作“神人大巫”。不仅如此,章太炎还强调汉武帝“罢黜百家”对经学的影响,那就是诸子妄相皮傅,造成了经学研究的“汗漫”之失。(《论诸子学》)

由此可见,在章太炎这里,尽管表述尚不清晰,但经学其实已经同时得到了四个定位:作为史学与官方意识形态的经学,作为宗教神学的西汉经学,以及作为哲学的义理之学。值得注意的是,所有这些定位都是站在经学以外的立场上,从功能角度进行的。回顾20世纪学术史,冯友兰、侯外庐、范文澜、周予同等学者根据自身学术倾向对经学重新加以定位,其实都不难看出与章太炎思想的相互呼应之处。也正是因此,重新清理章太炎与近代经学的关系,对于试图从知识体系角度接续传统文化的新的经学形态而言,无疑是学术上的应有之义。

(作者为复旦大学历史系教授)