张心科

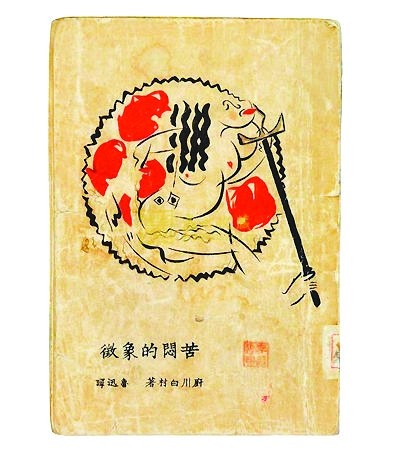

1924年,为了给新文学创作提供理论指导,鲁迅翻译了日本文艺理论家厨川白村的《苦闷的象征》,并在末尾附上常惠翻译的《项链》,在鲁迅看来,《项链》是书中所提到的艺术成就高超的作品中的典型,也正是鲁迅的译介和常惠的译作使得《项链》被视为“名篇”,而且从1930年开始就被选入不少中小学国语、国文教科书当中。

法国著名短篇小说家莫泊桑的《项链》现在已成为语文教材中的经典篇目。一篇外国文学作品能进入中小学语文教材的基本条件,首先是要被翻译成了较好的汉文,其次是学者们给予其高度的评价。《项链》在20世纪10—20年代初遭受冷遇而在20年代后期尤其是在30年代被广泛接受,与胡适、鲁迅对其不同的态度有着一定的关联。

胡适因关注其思想内容而对其视而不见(1912—1923)

1912年前后,在美国留学的胡适开始翻译欧美短篇小说,其中包括都德的小说《最后一课》《柏林之围》以及莫泊桑的小说《梅吕哀》《二渔夫》《杀父母的儿子》等。《梅吕哀》写一个女人怀旧的故事:“本篇不足以代表莫氏之自然主义,然其情韵独厚,大近东方人心理,故首译之。”(胡适《短篇小说》,上海:亚东图书馆,1919年版第48页)《二渔夫》写普法之战,巴黎被围,人饥粮绝,二渔夫不惧遭普鲁士士兵射杀之危险,经法军同意后相约出城钓鱼。后不幸被俘,虽然普鲁士士兵反复威逼利诱,但两人终没有说出进城的暗号而最后被枪杀。《杀父母的儿子》写一个受政党思想影响的青年杀死了在他幼年时抛弃他的父母。不过,胡适并没有翻译莫泊桑的《项链》。1918年,胡适在《论短篇小说》一文中,以都德、莫泊桑为例来谈短篇小说的创作时,提及了莫泊桑的多篇小说,但未提及《项链》,他说:

Maupassant所做普法之战的小说也有多种,我曾译他的《二渔夫》(Deux amis),写巴黎被围的情形,却都从两个酒鬼身上着想(此篇曾载本报,故不更细述)。还有许多篇,如“MIIe.Fifi”(《菲菲小姐》——引者)之类(皆未译出),或写一个妓女被普国兵士虏去的情形;或写法国内地村乡里面的光棍,乘着国难,设立“军政分府”,作威作福的怪状,……都可使人因此推想那时法国兵败以后的种种状态。(胡适《论短篇小说》,《新青年》,1918年第四卷第五号第397-398页)

可见,进入他视野的首先是莫泊桑的反映普法战争、政治斗争的短篇小说,其次是近于东方人心理的短篇小说。1934年出版的一本国文教科书在介绍莫泊桑时说,莫泊桑是“法国著名小说家,尤以短篇小说擅长,彼之小说描写人生之病的方面,并有若干篇描写普法战争”。(张鸿来、卢怀琦、汪震、王述达注《初级中学国文读本》,北平:师大附中国文丛刊社,1934年版第5册第80页)对于身处异国的胡适来说,面对遭受敌国入侵、凌辱的祖国,他想到的更多是如何激发祖国人民的反抗之志,而《项链》可能是写“人生之病”的作品,即便其艺术成就不逊于《最后一课》《柏林之围》和《二渔夫》等,但就主题来说,显然这些表达爱国、抵抗等主题的作品比《项链》更为国人所迫切需要。

如果说1912年左右的胡适翻译上述小说的动机是出于爱国,那么1917年他发表《文学改良刍议》后更多的是关注翻译作品对新文学创作的影响。1918年5月,胡适发表了著名的《建设的文学革命论》。他在文中称:创造“新中国的活文学”必须翻译西洋文学以掌握艺术表达“方法”,因为“中国文学的方法实在不完备,不够作我们的模范”,而“西洋的文学方法,比我们的文学,实在完备得多,高明得多,不可不取例”。翻译时“只译名家著作,不译第二流以下的著作”,要做到这一点,“国内真懂得西洋文学的学者应该开一个会议,公共选定若干种不可不译的第一流文学名著”。他甚至设想几年之内就译出100种长篇小说,500篇短篇小说。(胡适《建设的文学革命论》,《新青年》,1918年第四卷第四号第303、304、305页)但这前后出版的西方翻译小说并不多,只有周氏兄弟译的《域外小说集》、周瘦鹃译的《欧美名家短篇小说》等屈指可数的几部。不过,胡适并不赞成用文言翻译小说,而主张完全用白话翻译。1923年,他在国语讲习所讲《五十年来中国之文学》时,批评林纾翻译的文言小说违反了“信、达、雅”的基本原则,而且认为周氏兄弟的这本翻译小说之所以读者寥寥,主要是因为是用文言而非白话翻译所造成的,他说:《域外小说集》“这种文字,以译书论,以文章论,都可算是好作品。但周氏兄弟辛辛苦苦译的这部书,十年之中,只销了二十一册!这一件故事应该使我们觉悟了。用古文译小说,固然也可以做到‘信,达,雅’三个字,——如周氏兄弟的小说,——但所得终不偿所失,究竟免不了最后的失败”。(朱正编选《胡适文集(第2卷)》,广州:花城出版社,2013年版第38页)1919年,他在《短篇小说》一书的“译者自序”中说:“近一两年来国内渐渐有人能赏识短篇小说的好处,渐渐有人能自己著作颇有文学价值的短篇小说,那些‘某生,某处人,美丰姿……’的小说渐渐不大看见了。这是文学界极可乐观的一种现象”,“我是极想提倡短篇小说的一人,可惜我不能创作,只能介绍几篇名著给后来的新文人作参考的资料。”(胡适《短篇小说·译者自序》,上海:亚东图书馆,1919年版第2页)他在该书中称莫泊桑“有‘短篇小说第一名手’之目”(胡适译《短篇小说》,上海:亚东图书馆,1919年版第47页),那么他是否会接着翻译艺术成就相当高的《项链》呢?1923年,为了给新文学创作提供借鉴,胡适又着手翻译外国短篇小说,并于1933年由亚东书局出版了《短篇小说二集》。这个集子收录了他所译的美国哈特和欧亨利、俄国契诃夫和英国莫里孙等人的短篇小说,其中并没有莫泊桑的小说。1923年7月13日,他在所译契诃夫《洛斯奇尔德提琴》前的译者注中写道:“近来山中养病,欧文书籍都不曾带来,只有一册莫泊三和一册契诃夫,都是英译本。梅雨不止,愁闷煞人;每日早起试译此篇。”(胡适译《短篇小说集二》,上海:亚东图书馆,1933年版第83页)可见,此时他仍很喜欢莫泊桑的小说,但并没有翻译《项链》的意向。是认为其艺术成就不高呢?还是他所读的英译本中根本就没有《项链》呢?不得而知。不过《项链》的思想内容没有《二渔夫》《杀父母的儿子》等“进步”,也没有契诃夫的小说深刻则是肯定的。

正因为没有较好的汉译本,所以,1920年我国第一本正式作为中等学校用的白话文教材《白话文范》出版时,只收录了翻译小说《铃儿草》(法国伏兰著、恽铁樵译)、《畸人》(法国伏兰著、周瘦鹃译)、《最后一课》(法国都德著、胡适译)和《航海》(俄国杜仅纳甫著、耿介之译)等4篇翻译小说而没有《项链》。

需要特别说明的是,虽然一直没有较好的译本,但是早在1914年我国就已出现了《项链》的译本。钱林森在《法国作家与中国》一书中称:“在1913—1914年间,随着萌蘖于清末民初的鸳鸯蝴蝶派甚嚣尘上,对莫泊桑作品的翻译也掀起了一个小小的高潮。一年间,《小说月报》、《小说时报》分别刊登了瘦鹃、随波、珠儿等翻译的《铁血女儿》、《悲观人生》、《巴黎女子》、《约嗣芬外传》等七篇小说。”(转引自闫苹编著《中学语文名篇的时代解读》,广州:广东教育出版社,2007年版第126页)他提到的《巴黎女子》就是《项链》。《巴黎女子》题下注“本法人孟普桑原著 随波 珠儿”。虽然《巴黎女子》保留了原著的基本情节,但采用的是意译的方式,如称男主人公是“学部大臣的秘书”,更是添加了一些情节,用了鸳鸯蝴蝶派在写艳情小说时常用的秾丽的词汇,甚至在开头和结尾还采用了中国传统小说惯用的一段较长的以作者口吻表达的说教文字:

有过人之才,斯有过人之欲。这话并非说无些微之才,就无些微之欲。不过才能济欲到什么地步,那欲就继长增高罢了。而且欲的分量,总较才要多。新学家说:“欲是进化原则。”这话在西洋却不错,若在我们中国么,诸公休怪小子胡说,中国人有些微之才,就有多许之欲。这原不违人类公例,但他的欲,不是探险南北极,不是发明飞行艇,也不是博士硕士的学位,却抛荒本业,到运动场中,钻头觅缝想做官。做官原不比做贼做强盗,但他心思是羡慕做官,可以不劳而获。若自己才情称不称,可不暇问了。岂当无关进化?简直是退化的大原因。这毛病自从前朝遗传下来,没有绝灭,才在中国,实在不是好东西。我如今且说女子的色,拿来比男人的才。这段话,只算兴而比也。诸公听我道来。话说法国巴黎地方,有一个女子,生得闭月羞花,沉鱼落雁,世家贵族的闺英闺秀,没有一个赶得上他。只是一件缺憾。松柏讬根培塿,生小不知罗绮。虽丰姿绝世,论身世不过华门圭宝中一个小家碧玉,只因艳名四躁,自己便抱负不凡,以为嫁得金龟夫婿,浣纱姊妹无得同车。无奈父母栖身劳动社会,交游少贵显之人,门前无长者车辙。童蒙求我,女郎却都不屑。久而久之,人都觉其高不可攀。十年不字,过问无人,心中懊恼,不得已想降格以求。适有学部大臣私邸书记,欲求援系,女郎震于学部大臣之名,以为也不辱没,就许了他。

…………

这件事以后如何,暂且搁下不讲。单就本篇所记而论,岂不是有过人之色,有过人之欲么?假使他不有过人美貌,嫁得穷措大,安分守己,虽椎髻高舂,举案齐眉,有何不可?自古道:齐大非偶。那学部大臣的宴会,可以不去,他丈夫也不弄帖子回来了。不过才与色稍为不同,假如男子有非常之才,自然不难致身通显。女人虽有非常之色,为境况所限,可不能拿色来发展。若是把色当才用,可是连巴黎美人还不如,至于无才

想要夤缘,等诸自桧以下,不犯着去说他。(随波、珠儿译《巴黎女子》,《小说月报》,1914年第7期第1、6页)

目前,并没有发现在国内刊物上《项链》的最早汉文直译本,最早的汉文直译本可能是1920年发表在留日学生创办的刊物《学艺》第6期上的崔雁冰译的《项圈》。其“译者识”写道:“莫泊三系法国自然派文学的巨子,与俄国契诃夫同称现代短篇小说作者的名手。他一生著作绝富,短篇小说介绍到中国来的已竟很多,长篇则仅有王崇植君译的‘人生’。”之所以要选择这篇,可能是虽然莫泊桑的许多短篇小说已译成中文,但这一篇有必要译出,但均是意译,所以有必要重新进行直译,如开头便是:“伊是娇艳动人女儿中的一个,时运不齐,生长在书记的家庭里。伊没有奁钱,没有希望,也没有法儿使有钱的人及有声望的人认识伊,晓得伊,恋爱伊,并同伊结婚;伊只好嫁给一个公共教育部里的小书记。”[崔雁冰译《项圈》,《学艺》(日本),1920年第6期第1页]

不过,根据1922年吴弱思在《最小》报上发表的《两篇项圈》来看,当时国内仍有其他译本,严格地说仍属于改作,如张枕绿改作的《项圈》,吴弱思写道:“法国毛柏桑作的一篇《项圈》,内容略述一个爱慕虚荣的少妇……此篇已经译成数十国的文字,传颂全球,便在我国也有许多人把他译过了。近见《快活》杂志三十五期中也载着张枕绿作的一篇《项圈》。题下注着‘读了毛柏桑的项圈改作’一行小字”。接着他批评改作是“窃取外国小说的资料,改头换面而成篇”。(吴弱思《两篇项圈》,《最小》报,1922年第12期第2、3页。1921年,李璜在1921年第三卷第6期《少年中国》发表的《评莫泊桑的小说》 中说:“年来国内翻译莫泊桑的短篇小说很不少。现在并且渐渐有人翻译他的长篇。可见国人爱读莫泊桑小说,这或者是因为莫泊桑的才调特别适合我们的口味。”李璜评介的是李劼人翻译的《人心》,即《一生》。另外《少年中国》1922年第11期刊登了陈生翻译的《我的叔叔虚乐》,即《我的叔叔于勒》。这本杂志还刊登过大量涉及法国思想、文化、文学方面的文章或译作,这大概是因为少年中国学会的成员余家菊等人在法国留学过或考察过而认为中国应效仿法国,或是倾慕巴黎公社革命。)这篇改作写女主人公向自己已出嫁的姐姐借首饰,结果弄丢了,丈夫就变卖家产,两人艰苦度日。等他们筹足了钱准备还给姐姐时,姐姐给她看了一封信。原来是丢项链前三天,她丈夫写给她姐姐的,内容是让姐姐借给她,而自己相机偷走,目的是让她悔改。“伊刚把此信看完,伊丈夫立把一串钻石项圈,套向伊项上,说是把此赎他欺饰之罪。”结局是中国人熟悉且喜欢的“大团圆”。当时对《项链》进行改作的绝不止张枕绿一人,又如1923年署名“求幸福斋主”的人在《红杂志》的第41-42期上连载《项圈》,故事情节与原著基本相同,只不过将故事发生的地点搬到了北京,将男主人公换成了北京大学的毕业生刘信才,将女主人公换成了女子中学的毕业生李志芳,将其所参加的宴会改成财政部长举办的。不过也有人称:“现在中国所译出的莫氏作品,如《项圈》《乞丐》几篇,其实完全不能代表莫氏的全集。”(施青萍《谈莫泊桑的小说》,《最小》,1923年第4卷第91期第6页。据笔者的初步统计,1922-1929年,是莫泊桑作品在中国接受的高潮期,作者多被译为“莫泊三”,这期间发表在各类刊物上的他的译作有200余篇或部含一作多译,包括现在常被初中教科书收录的匀锐译《我的叔父修列》,见《学生》1922年第9卷第1期。1929-1949年多译作“莫泊桑”,这期间发表译文也有100多种,包括顾启源译《落魄的叔父》,见《艺风》1940年第6期。)

鲁迅因关注其艺术成就而竭力为其推介(1924—1929)

为了给新文学创作提供理论指导,1924年,鲁迅翻译了日本文艺理论家厨川白村的《苦闷的象征》。厨川白村在该书中称《项链》是莫泊桑所著的短篇小说中有了“定评”的“杰作”。厨川白村在书中介绍完“理想主义与现实主义”之后,专门对《项链》的艺术成就进行了分析,他说:

这项链的故事,摩泊桑是从别人听来,或由想像造出,或采了直接经验,这些都且作为第二的问题;这作家的给与这描写以可惊的现实性,巧妙地将读者引进幻觉的境地,暗示出那刹那生命现象之“真”的这伎俩,这先使我们敬服。将人生的极冷嘲底(ironical)的悲剧底的状态,毫不堕入概念底哲理,暗示我们,使我们直感底地,正是地,活现地受纳进去,和生命现象之“真”相触……摩泊桑倘若在最先,就想将那可以称为“人生的冷嘲(irony)”这一个抽象底概念,意识地表现出来,于是写了这《项链》,则以艺术品而论,这便简单得多,而且堕入低级的讽喻(alegory)式一类里,更不能显出那么强有力的实现性、实感味来,因此在作为“生命的表现”这一点上,一定是失败的了。怕未必能够使那可怜的官吏的(增加)夫妇两个,活现地,各式各样地在我们的眼前活跃了罢。正因为摩泊桑无意识心理中的苦闷,梦似的受了象征化,这一篇《项链》才能成为出色的活的艺术品,而将生命的震动,传到读者的心中,并且引诱读者,使他也做一样的悲痛的梦。(厨川白村著、鲁迅译《苦闷的象征》,南京:江苏文艺出版社,2008年版第62-63页)

厨川白村的“苦闷的象征”说主要受弗洛伊德的创作无意识理论的影响。该理论认为,作家之所以创作就是因为内心积聚了某种人生的苦闷,而创作只不过是作家所做的白日梦而已。正因为创作是无意识的心理体现而不是有意识的概念图解,所以作品所写的是最真实的,也是最能打动人的。上述对《项链》的分析就是如此。关于《项链》的思想内容并不是其分析重点,不过在分析其艺术手法时也涉及了一点,如认为这是一个悲剧,可怜官吏夫妇堕入了刹那的人生幻像,作者写作就是讽刺这对夫妇把虚幻当成真实,希望读者能从这场“悲伤的梦”中感受到生命的“真”相,等等。不过,到底是什么“真”相,厨川白村也没说明。

可能是因为厨川白村对《项链》情节的概括过于简略,为了让读者能结合原文理解厨川白村的分析,鲁迅还邀请自己的学生常惠根据法文翻译了《项链》并附在汉译《苦闷的象征》之末。汉译《苦闷的象征》可能是对《项链》最早的汉文评介,常惠的译本是国内发表的《项链》较早的汉译本。

《苦闷的象征》出版的当年(1924),鲁迅在女师大上课讲短篇小说时就高度评价过莫泊桑和《项链》。他说:“世界有两大短篇小说家,一个是法国的莫泊桑,一个是俄国的契诃夫。”他认为,契诃夫作品的思想内容要超过莫泊桑,因为他写的每篇小说都含深刻的哲理而发人深思,不过,“若从艺术方法上来看,那么,契诃夫就比不上莫泊桑了。他的作品,无论从形式、结构以及表现手法来看,都达到了短篇小说所要具备的高度”。可见,在鲁迅看来,莫泊桑的小说之所以受欢迎主要是因为其艺术成就。听课的学生立即向鲁迅发难:

周先生,您说莫泊桑的作品,思想内容比不上契诃夫,我看你翻译的《苦闷的象征》,作者厨川白村,对于莫泊桑的《项链》还是大为激赏的吗?这又怎样解释呢?

其实,我们在前文分析过,厨川白村赞赏的是《项链》的艺术手法高超,鲁迅对莫泊桑的评价自然也受其影响。这位学生可能并没有细看厨川白村对《项链》的分析,而认为厨川白村赞赏《项链》主要是因为其思想内容深刻。面对学生的诘难,鲁迅迅速以厨川白村的论述中的思想内容来辩解:

我刚才说从思想内容看,契诃夫的作品要比莫泊桑强,这是笼统地比较着说的。莫泊桑在近代文学史上,也不失为大家之一,他的许多作品中,自亦不乏其味深长的杰作,《项链》即是其中之一。厨川氏的赞赏《项链》,是说它将刹那间的幻觉,当作生命现象之真,以致堕入悲剧的境地,影响一生的命运,这富有哲理性的暗示,使读者读后如梦方醒,遂使终于成为不朽的名篇。(孙席珍《鲁迅先生怎样教导我们的》,《鲁迅诞辰百年纪念集》,长沙:湖南人民出版社,1981年版第96-97页)

其实,鲁迅所采取的只是一种辩解策略而已,因为如果《项链》以思想内容见长,只要读一下作者对其情节的概括和对其思想内容的分析就足够了,就不必让常惠翻译全文附录于《苦闷的象征》之末了,而要真正理解厨川白村对作品艺术成就的分析,就必须阅读原作,所以让常惠翻译全文作为附录。常惠曾回忆过当年鲁迅告诉他准备翻译《苦闷的象征》的经过。他告诉鲁迅《苦闷的象征》已有丰子恺的译文在报上连载,鲁迅听后要他找来一读,读后,鲁迅告诉常惠自己决定开始翻译,并让他帮助:

先生又跟我说:“书里提到法国作家莫泊桑的一篇《项链》,你能给我找一找译本吗?”我答应了,结果译本没有找到。我对先生说:“译本找不到,我给先生翻译吧。”我就把这篇小说从法文给译成中文。同时《苦闷的象征》中还引用了法国作家波特来尔和比利时作家望莱培格的两首法文诗,我也给先生译了出来。《项链》作为《苦闷的象征》的附录,印在后面。(常惠《回忆鲁迅先生》,《鲁迅诞辰百年纪念集》,长沙:湖南人民出版社,1981年版第523页)

《苦闷的象征》中提到过多篇艺术作品,而鲁迅首先想到的是让常惠替他找《项链》的中译本;后来,常惠翻译了书中所引用的几篇作品,但他仅选用了《项链》以作附录。可见,在鲁迅看来,《项链》是书中所提到的艺术成就高超的作品中的典型。

因为鲁迅在课堂上称其为不朽的名篇,而且作了这种解读,那么这些听课的师大学生,毕业后到中小学任教时,必然会提及《项链》,而且可能会对其作出鲁迅式的解读。

也正是鲁迅的译介和常惠的译作使得《项链》被视为“名篇”,而且从1930年开始就被选入不少中小学国语、国文教科书中作为教材,如朱剑芒编《高中国文》(世界书局,1930)、南开中学编《南开中学初三国文教本》(南开中学,1931)、北平文化学社编《初中三年级国文读本》(北平文化学社,1932)、杜天縻与韩楚原编《杜韩两氏高中国文》(世界书局,1933)、叶绍钧编小学高级学生用《开明国语课本》(开明书店,1934)、夏丐尊与叶绍钧编《国文百八课》(开明书店,1935)、张鸿来与卢怀琦等编《初级中学国文读本》(师大附中国文丛刊社,1936)。题名多为《项链》,或为《项圈》。文本多为全选,有些为改编。

(作者单位:华东师范大学教师教育学院)■