本报首席记者 单颖文

他是同济大学规划学科最早的6位教师之一,编写了中国第一部城市规划专业教材;他在1960年代发起对平遥等历史文化城市的保护。1996年离休后,他继续担任由其于1957年创刊、几乎被所有期刊遴选系统收录为核心期刊的学刊主编,耄耋之年开创了被誉为“规划学科博鳌论坛”学科论坛、组织了人称“规划学界范长江新闻奖”的论文评奖。

他,是今年92岁高龄的中国规划界前辈董鉴泓先生。

初见董鉴泓先生,是在他出院第二天。这位1949年3月加入地下党的离休干部,因心脏不适在医院足足躺了一个月。“无聊。”董先生说,“除了看看电视新闻、刷刷微信,其他都干不了”。“十一”过后,他告知编辑部说不用搭支架,第二天就能出院,大家都很高兴。说着,老先生言语中又流露出一丝遗憾,早知道不搭支架,这一个月何必浪费在医院里?

住院期间,《城市规划学刊》编辑部的黄建中、王雅娟、肖建莉去看望过他,为他带去了“精神食粮”——两篇投稿,请“主编大人”定夺能不能用。老先生半躺在病床上,仔仔细细读完了稿子,而后召集三人围在床边,就地开了个编辑部会议。

“我还是喜欢有个什么东西对着讲。”说完,老先生掏出张A4纸,上面密密麻麻写着字,“这是我的答案提纲,下面我就按顺序回答你的问题吧。”

从天水到上海

“1926年,我出生在甘肃天水一个知识分子家庭。”董先生回忆,早年祖父经商,家境殷实。待父辈8人分了家产后,他家只保留了少量的土地和房产。祖母是甘肃陇西官宦人家的千金,生长在广西,儿时家里请了先生上门教书,是那个年代罕见的有文化的女子。民国初年,嫁到天水的祖母在当地办起了第一间女子小学,并当了几十年校长。父亲从教多年,是当地小学、中学的算术老师。从祖母这边看,董先生承了祖业,家中三代为师。

不过,董先生儿时的职业理想是成为一名技术人员。抗战时期,天水是交通要道。1939年,国民当局提出要把陇海铁路从宝鸡向天水延伸。1941年2月,交通部在天水成立了西北公路管理处。当时,西北公路工务局也在天水办公。“我经常看到很多东南地区来的工程师在野外搞测量、修桥,他们看起来气度不凡,听说待遇也不错,我就想干这行。”董先生笑道,这完全出于孩子气的心理,后来读大学时,在李庄看到林徽因等原本可以在国外过着养尊处优日子的前辈,为守护中国建筑如何呕心沥血,才真正理解这份职业的使命。

1945年,董鉴泓离开家乡去重庆考大学。他拿着家中亲戚“众筹”的路费,搭上苏联提供的往返于甘肃和重庆的运油车,到九龙坡参加统考。当时他一心想考交大土木系,不料考数学时不慎将墨水翻到卷子上,“结果数学分数很低,进不了交大”。他又报考了单独招生的同济土木系。“当时同济土木系并不有名,没想到7年后院系调整,同济一跃成为全国最著名的以土建为主的大学,交大土木系也并入了同济。”

董鉴泓最初在李庄读书。1946年5月,同济学生开始分批迁回上海。由于在吴淞的校舍惨遭日军炮火轰炸,各院系分散在市内十几处地方上课。董鉴泓所在的土木系属工学院,在其美路(今四平路)日本中学上课。当时,从德国归来的一批留学生承担起系里的教学任务,比如系主任李国豪、教建筑的冯纪忠、教城市规划及市政工程的金经昌等。“学术水平很高,人也正派,他们的言传身教让我受益终身。”董先生说。

开启历史文化城市保护先河

1950年董鉴泓即将毕业时,传来淮河泛滥成灾的消息,他响应国家号召参加治淮工作。“生活在灾区这一年,培养了我吃苦耐劳的精神和了解民情的信念。”他说。

1951年,董鉴泓毕业留校工作。1952年院系调整,华东地区十几所高校土建系科集中到同济成立建筑系,名家云集。1952年,建筑系成立城市规划教研室。董先生说,当时由于苏联土建类专业目录中没有“城市规划”这个名字,只能先用“都市计划与经营”命名,后改为“城市建设与经营”。这一年,董鉴泓与金经昌、冯纪忠、哈雄文、李德华、邓述平6人,成为该教研室的第一批教师。

1955年初,一批苏联专家去北京中央城市设计院授课,学校派董鉴泓去进修。他被分到苏联专家巴拉金领衔的“大同组”,参与当时中央层面规划的“八大城市”之一大同市的详细规划。回学校后,他马上做了刚学到的“城市用地竖向规划”和“城市管网综合”两个专题报告,又开设了一门新课“城市建设经济”。

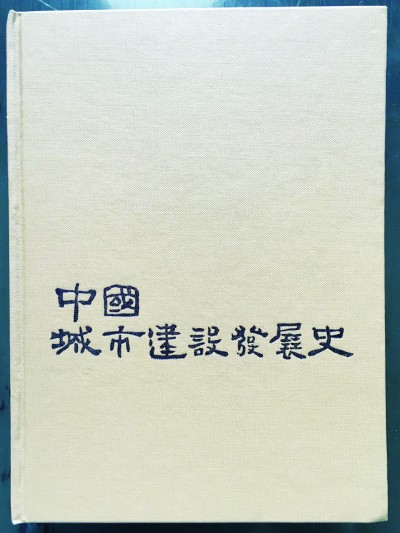

1956至1959年,教研室两度邀请东德魏玛大学教授雷台尔来校讲授“欧洲城市建设史”和“城市规划原理”。“听课时候,我就想,中国有悠久的城市建设历史,而且中国的城市建设和发展没有中断过,文明也没有中断过。我们为什么不搞自己的城市建设史呢?”董先生说,雷台尔的课启发他走上研究城市建设史的道路。在1958年学校要求填报的“跃进计划”中,他写下了“中国城市建设史”。

1959年“反右倾”运动开始,因1957年“反右”时保护系里的老教授,董鉴泓被划为“右倾机会主义分子”,被撤销党内外职务。“空下来,我就去泡图书馆。”他说,在那一时期读了很多书,有些古书恐怕他还是第一个借阅的。在他内心,研究中国城市建设史的想法越来越坚定。1961年起,他利用暑假,联系上各地规划界的校友,开始了走遍中国的调研……

董先生告诉记者,1955年5月的一段经历常浮现在他脑中:他与冯纪忠先生一起带学生去“八大城市”之一的兰州毕业实习,承担七里河新区的详细规划和老城区的部分新建详细规划。在对旧区做现状调查时,冯先生总会仔细询问每栋房子的质量、使用年限、大概位置;做规划时,冯先生不是推倒重来,而是尽量保留原有特色。“我对此记忆犹新,这对我影响很大。”董先生说。

1961年暑假,董鉴泓首先去了泉州。他很想知道,泉州这个宋元时期的国际大港为什么会衰落。他在泉州调查了大量资料,尤其是图纸,最后都编入了他编著的《中国城市建设史》一书。这一年,他还在校开设了“中国城市建设史”课程。

1962年暑假,董鉴泓带着1961年从建筑系城规专业毕业、现任建设部同济大学国家历史文化名城研究中心主任的阮仪三,前往开封、郑州、洛阳、西安收集材料,目标是了解宋汴梁城、汉唐洛阳城和唐长安城。印象最深的是在洛阳,一个刚从北大毕业的学生,居然送了他们一张隋唐东都洛阳的初步探查成果图!

1963年暑假,董鉴泓原本打算去河北省调研,结果碰上洪水,临时决定去山西。“正是这次临时起意,让我们发现了平遥。”董先生说,到了平遥,只见城楼、城墙、城门、瓮城、护城河都很完整,街道古色古香。他跑到票号“日升昌”里,看到牌子还挂着,桌上积了一层灰。“古城保存得相当完好,好像时间在这里停下了。”

“建国后,在历史文化城市保护方面,董先生是非常领先的。”阮仪三说,平遥是个起点,

后来董先生又带大家做了江南六镇等古城的保护,“我一毕业就进教研室当董先生的助教,我和他的很多学生后来那么关注历史保护,是受了董先生的影响。”

“董先生常对我们说,你们要像爱护自己眼睛一样,爱护规划地的历史遗迹,尽量在开发过程中予以保护,因为这里面蕴含了当地最有故事、最有内涵、最有文化的特色之处。”1986年考上董先生硕士生的汤志平告诉记者,从1990年2月毕业进入上海市城市规划系统工作以来,由于受到求学时根深蒂固的历史保护理念影响,“在做规划的时候,绝对不会不考虑当地的历史遗迹”。

汤志平说,老先生的可贵之处还在于,他至今常对各地规划界的领导(很多也是同济校友、董先生的学生)耳提面命,要求大家时刻把历史保护放在心上,“董先生在推动全国规划界关注历史文化保护方面贡献很大”。

编写中国第一本城市建设史教材

1977年高考恢复,李晓江考入同济规划专业。他记得,当时学生们对教师的称呼分为两种,一是“老师”,一是“先生”,且两者绝不能混用。“董老就是深受爱戴的 ‘董先生’。他是用现代方法、理论研究中国古代城市历史的开创者。”李晓江说,当时所用教材就是董先生主编的《中国城市建设史》。董先生告诉记者,《中国城市建设史》从1961年开始编写,内容主要基于古籍文献及1961年起做的全国调研。“我是因祸得福,不然说不定我就成了政工干部,也不会当上教授啦!”

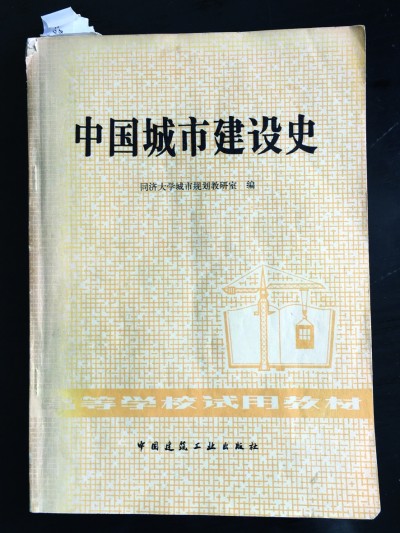

1963年,董鉴泓主编的《中国城市建设史》完成油印,国内第一部关于中国城市建设史的自编教材由此诞生。他回忆,从1952年成立城市规划教研室以来,一直没有找到合适的教材。1953年初,上海市建委规划处程世抚先生从北京带回了一本据前苏联学者列甫琴科《城市规划技术经济指标》翻译的手稿,金经昌听说就去借,因为程先生第二天就要回京,只能借一天一晚。在没有复印机的情况下,金先生组织李德华、邓述平和董鉴泓,把译稿分成四份,按统一规格,用绘图笔把书的内容抄在白脱纸上,再晒成蓝图,整整忙了一通宵。“我们叫这本书 ‘规划天书’,后来规划中的很多新名词和概念都是从这本手抄本来的。”董先生说。1964年暑假,他又去西南调研,主要走访四川“千年盐都”自贡这个古代工业城市,后来又去了重庆。但不久“文革”开始,这部分资料未及整理,没有编入书中。

1977年,恢复工作的城规教研室亟需重编教材,董先生主动承担了中国城市建设史的编写。1982年,《中国城市建设史》第一版出版,获得当年的“全国优秀教材奖”。记者在董先生家的书架上看到了这本已经泛黄的书,署名为“城市规划教研室”,内容包括中国城市历史的古代部分和近代部分。古代部分,董先生从我国原始居民点的形成谈起,而后按时间顺序对殷周、春秋战国、秦汉、三国隋唐、宋元、明清时代的城市进行梳理,并对唐长安、宋东京等重要城市从历史沿革、地形规模,甚至坊里、市肆、水系、绿化分章节都作了介绍和梳理。近代部分则先谈中国近代城市发展概况,而后对“租界”发展的城市、外国独占的城市、因近代工商业及交通运输业发展的城市、日本帝国主义侵占地的城市等不同类型的城市作了分类讨论。在每个章节中,董先生都会论述社会生产力、生产关系等与城市发展、变化的关系,而非简单堆砌他获得的文史材料和调研资料。“我们研究历史,就是为了把握历史发展的规律嘛!”董先生说。

1987年,该书第二版出版,第一次署“董鉴泓主编”。1988年,明文书局推出了该书的台湾版第二版。

2004年,比第一版厚了近一倍的《中国城市建设史》第三版问世。董先生介绍,书中除了增补一些重要城市实例及图片,这一版的重大改动在于,在原本的基础上加入了“现代部分”,包括城市化进程、半个世纪以来的城市规划发展历程及其特点、现代中国城市规划与建设实践的前期、改革开放后的城市规划与建设等。

2010年,董先生着手修订该书第四版,以期让内容更充实精炼。据透露,新版中对古代和近代部分再次修订,并将现代部分的时间跨度延续至2000年左右,增加对新区开发、大城市地区发展、城市历史文化保护等专题性内容。

“以前我们只有城市史研究,是董先生开创了城市建设史研究。”1978年考入同济大学规划专业本科、现任同济大学副校长的吴志强说。

规划学科的“规划师”

吴志强说,董先生不仅让人们注意到了规划中对历史文化城市保护的重要,而且自1976年恢复工作后,就以极具战略性的眼光,让原本关注硬件发展的城市规划专业,成为多视角的系统工程。

董先生告诉记者,“文革”后,美国哥伦比亚大学教授华昌宜、香港大学教授郭彦弘等学者来同济作报告,让他认识到社区经济、生活形态等都应在规划时予以考虑。“以前那套课程设计已经不适应当前需求了,城市规划必须从物质性转向社会性,形成一个多样化、综合性、全面的系统。”于是,他将社会、经济等学科内容加入城规专业的教学,更前卫的是,他还纳入了心理、生态、对外交通甚至计算机科学。当时系里没有这方面的学科人才,教研室开会时,他就让年轻教师们“认领任务”,去外校进修。当时,陈秉钊去南京大学学计算机,黄承元学社会心理学,何林去日本学环境工程等等。同时,他还从外校引进人才教城市地理,这些都成为1980年代初规划课上的讨论内容。1982年,同济城规被评为全国重点专业。

“董先生的视界非常国际化,他一直都很清楚国际城市规划教育最前沿的学科动态。”吴志强说,1986年,董先生建议他去德国柏林工业大学读博,理由是柏林工大的城规专业刚刚“革命”,11个教授来自国民经济、环境生态、数据处理、法律法规、公益创新,他们与传统城规教授正在探索城市规划的新理论和新方法。吴志强接受了他的建议,并选择了该院院长作为导师。1994年,吴志强不仅拿到了研究学位(degree by research),还把自己有意识收集的近10年来柏林工大所有课程的教案都带回了同济。在吴志强和赴外读博的教师归来后,同济规划再度调整了课程设置,开设符合新时代需要的新课程。“在工作中不断引进最前沿的技术和理论,这点是受了董先生的影响。”吴志强说。

“董先生对自己学生的培养也很有规划,或注重学术前沿或关心社会需求,他是一位有着很深的中国知识分子家国情怀的老师。”董先生的弟子李晓江说,“他希望学生能用所学的规划知识服务国家需求。”他说,董先生常提醒学生,城市规划具有很强的公共性和社会性,要有强烈的社会责任感,“规划师必须要有理想,而不是画图匠”。他记得1983年准备撰写毕业论文时,董先生给了他两个方向:一是研究丝绸之路城市的兴衰与发展,二是研究长三角核心地区城市的发展。“时至今日,这两个题目仍有很高的学术和应用价值。”李晓江感到,董先生在指导学生做研究时,尤为强调两方面,一是关注当地文化,二是关注民生和弱势群体。“董先生很关心小城镇发展,我的学术兴趣深受他的影响。”李晓江说。

采访中不少人都提到,1980年代起,董先生不再只关注历史保护,开始着眼于区域发展。“这是一个极大的转变,从前期关注城市内部问题,到讨论区域如何协调发展的方向性问题。”董先生的博士、同济大学建筑与城市规划学院副院长张尚武认为,董先生由此形成了自己的学术风格。

上世纪80年代,受各种条件制约,研究区域规划并不容易。“在学术上,董先生总是对学生鼎力支持。”1982年考上董先生研究生、现任中国城市规划学会理事长的孙安军告诉记者,读研期间,他想做长三角地区两个城市的发展对比,但在地方上查阅资料时四处碰壁。董先生得知后,立刻起草信件,详细介绍了此次研究的目的和意义,让孙安军带着信去找该市领导。“对方读信后马上予以支持,甚至许多没开过封的建国前档案,都让我查阅了。”孙安军说。

1984年孙安军撰写毕业论文时,恰逢董先生在阿尔及利亚做规划援助。在通讯尚不发达的年代,孙安军只能将手写的论文用挂号信寄给导师。“董先生每次都先逐字逐句修改,再写下内容上的修改意见。”孙安军说,“我寄出的论文厚厚一沓,董先生寄来的回信还要厚!”他说,当年信件一来一去要一个月,董先生仍与他通了10多封信。

李晓江是董先生培养的第一个拿到硕士学位的研究生,在他之前董先生收过一名研究生,但最终因为达不到要求,先生没有给他学位。李晓江说,这

在当时是很少见的,先生对学生要求之严格可见一斑。1981年他准备考研时,甚至有人劝他换个导师报考。“还没进师门,我就知道在董先生门下读书必须全力以赴。”

近20年中,董先生共带了硕士生28名、博士生8名,不算“高产”。在他的学生中,罕见地既有规划业界最高级别的行政领导(中国城市规划设计研究院院长),又有学术机构中的顶级权威专家(中国城市规划学会理事长)。

“闯海南”感受市场经济

1988年,董先生受聘为海南省城乡规划顾问,开始了“赤手空拳闯海南”的征程。他告诉记者,在参加海口市及三亚市的总体规划评审会时,他发现海南的城市发展正受到市场经济的影响,意识到这将是和原来的计划经济背景下的城市规划完全不同的新生事物,充满好奇和挑战。以往在其他地区做规划,主要跟政府部门沟通协商,而在海南更多的是与不同性质的公司、企业、房地产商打交道,需要了解外商的投资意向,研究港台地区和东南亚国家近年的经济发展动向等——这正是当前规划学界比较生疏和薄弱的。

他很快组织了一批青年教师和研究生去海南“白手起家”,短短一年,他们就做了七八个详细规划方案。说到同济师生靠做规划赚钱,董先生笑称自己是“创始人”。原来,1981年担任建筑系副系主任的他和时任副校长的徐植信应邀去西双版纳访问。到了当地,对方提出希望他们在森林里设计一所纪念馆。“考虑到来回机票什么的,我提出收他们3000元。”董先生说,这是同济的第一个收费项目。1986年,同济成立建筑与城市规划学院,董先生任城市规划与建筑研究所所长。上任后,他立即派人去北京向城乡建设环境保护部申请城市规划甲级资质。“我们是全国高校研究所中第一个拿到甲级资质的!”董先生说,考虑到在海南业务量很大,1989年他带着甲级资质证书,去海南筹办同济大学建筑与城市规划研究所海南分所(后扩建为同济大学海南设计院)。刚去的时候条件艰苦,几个人就租住在民房里。1989年底,董先生因病回沪,此时海南进入了开发低潮期。“好在海南分所最后挺过去了,迎来了1991年以后的发展新高潮。”他说,后来,海南分所一度人丁兴旺,最多时有20多个员工。

1991年到董先生门下读研的张尚武,在1992、1993年暑假曾赴海南设计院实习。由于他本科毕业后在广东省汕头市建筑设计院当过3年建筑师,董先生就让他直接做项目负责人,在海口周边完成了几个规划项目。有一次海南设计院将参与海口市中心旧城改造的国际投标项目,董先生立马联系了学院的一批骨干教师去当地“支援”,担任项目指导。

“包括同济在内很多规划院校的师生,都是通过海南这个‘窗口’,接触到新时期规划实践。”张尚武说,海南设计院的成立是董先生长期提倡的“服务社会”办学思想的体现,“董先生特别强调教育结合实践,开展产、学、研合作”。他说1990年代后期,学校撤回了海南研究院,为后来上海同济城市规划设计研究院的成立奠定了基础,成为数以千万规划学子走向社会、服务社会的平台。

有人认为董先生“闯海南”的经历,拖累了他个人的学术发展。“应该是有影响。”董先生想了想,回应道,“1988年我62岁,我想去感受下市场经济。”

退而不休的“拼命三郎”

1996年,根据学校规定,70岁的董先生从同济离休。“我还不想退。”董先生说,他耿耿于怀在“文革”中度过了自己的黄金时期,“我要发挥余热,把这十年补回来。”

今年,由他自1957年一手创办的学术性刊物《城市规划学刊》(下简称《学刊》,原名《城乡建设资料汇编》《城市规划资料汇编》《城市规划汇刊》)迎来了60周年诞辰。今年,是董先生担任这本刊物主编的第60个年头。《学刊》编辑部主任黄建中告诉记者,董先生到现在还亲自审稿,且时不时想出些前沿话题,要求编辑部去组稿。“董先生对稿子可以过目不忘!”《学刊》编辑肖建莉说,有些作者的稿子被董先生“枪毙”,隔了半年“改头换面”一下又来投,老先生能一眼看穿。

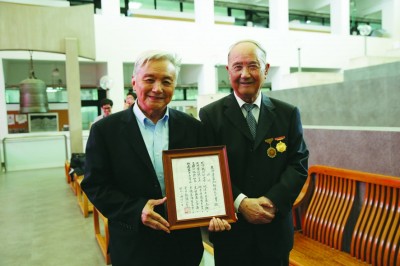

明天,“第14届中国城市规划学科发展论坛”即将开幕,来自国内外规划学界的五六百位学者、专家将齐聚一堂。这一学术论坛是董先生在2004年创办的,当时他已78岁高龄,他将论坛定位为“规划学科的博鳌论坛”。董先生说,筹备期间最“烧脑”的是拟定选题和演讲嘉宾——选题要“够前瞻、够学术”,嘉宾要“会搞规划,有影响力,还要会讲”。依据这两个标准,他今年邀请了来自中国城市规划学会、中国城市规划设计研究院、清华大学等机构的多位学者,讲述前沿话题。

论坛期间的一项议程是揭晓“第13届金经昌中国城市规划优秀论文奖”。这一评选从2005年开始,亦是当时79岁的董先生的原创,他将该奖定位为“规划界的范长江新闻奖”。董先生说,评奖活动是为了促进学术研究,最初是针对当年刊登在《学刊》上文章,后来为了扩大影响力,编辑部联系中国城市规划学会联合主办。如今,这一奖项的评选已有6家城规领域的重要期刊参与,是规划学界年度发表论文的最高奖项。

“我不去想自己有多大年纪、不去想自己能有多长寿,只想干好眼下计划好的每件事。”董先生说。从2010年开始,董先生除了修订《中国城市建设史》(第四版),同时开工的还有一本对比中外城市历史发展的教材《中外城市建设史》,并策划专著《大跨度时空下的中国城市》,从更大的时空范围认识中国城市。

与学术上的能“折腾”相比,董先生的生活非常简单。每天看看电视、读读报纸,再翻阅下几本主要的规划类学术期刊。身体好的时候,每周去两三次《学刊》办公室审稿。“今年夏天40摄氏度的高温,他也照常来‘上班’。”董先生的博士、《学刊》编辑部副主任王雅娟说,假期里有天老先生自己跑去办公室,恰巧没人在,他在门外坐了会儿,又自己回了家。几年前,董先生每个月固定与同济另外3位当年参加地下党的同志聚餐,且轮流做东。前些年,老伙伴们身体大不如前,有的过世了,活动取消。一天,他对黄建中、王雅娟、肖建莉说:“我们4个每月聚餐吧,轮流做东,从我开始!”前阵子住院,王雅娟带了两个肉夹馍去看他,这位西北老汉特别高兴,直说味道正宗。

采访快结束时,董先生家的门铃响了——“您的肉夹馍外卖到啦!”老先生笑起来:“就是王雅娟买给我吃的那家做的,我会让他们送货上门呢!”

■