傅舒兰

传统上介绍外国建筑,通常从易于辨识的风格或样式开始。这种方法扎根于维特鲁威《建筑十书》的西方建筑传统,因其利于梳理和掌握,为从事西方建筑史研究的学者广泛使用,进而影响到了亚洲建筑的研究。但在研究被不断推进的过程中,有两个问题逐渐显露:一是相对于西方建筑清晰的风格样式特征,亚洲建筑更多的是融合,很难归类;二是融合多种做法的亚洲建筑,究竟是被动接受影响,还是本土主动改变,这至上关乎总体历史观的表述,至下纠缠于建筑个案的剖析和诠释。历史上一直处于印度与中国两个文明发源中心交通带上的东南亚就是一例。

从历史上看,组成东南亚的主要民族有越南人(京族)、占族、高棉族、缅族、泰系诸族(泰、老挝等)、马来族等。这些民族在各自固有的信仰基础上,由地缘、血缘结成社会共同体,并在印度宗教(婆罗门教、佛教、印度教)的影响下走向王权国家。因此东南亚的建筑,尤其是官方营建、集中体现该地区某时期最高建造技艺的宗教祭祀、王城皇宫等代表性建筑,均体现出强烈的印度化倾向。最为显著的莫若“窣堵坡(stupa)”这种以半球状覆盖物为主体、顶部逐渐收拢成尖的印度佛塔形式。在东南亚,这一形式呈现为在底部加台基,在底部或一侧结合参拜殿堂建设,将半球拉长变形等。此外,较常见的还有可从印度早期婆罗门庙宇寻找到原型的火焰形封檐板、卷棚型屋脊、方锥型密檐式屋顶等。

在越南地区,由于从西汉到10世纪中叶一直处于中国在此设交趾的九郡直辖管理,因此城市规划布局(如顺化、会安古城)、建筑式样等均带有中国印记。与同时期中国官式建筑相比,当地建筑极少使用斗拱,且从布局用材和装饰上都更接近闽南地区的民间建筑。

除了上述来自印度与中国的影响外,近代以后与亚洲其他地区一样,在与西方的交流急剧增多的影响下,带有西方特征的建筑开始在东南亚地区出现,并逐渐影响了该地区的城市规划与基础设施建设等。

不过,当地建筑受地方风土影响时间更长,形成了适合自然环境的建造传统。

东南亚地区民居通常以易得的木材为主、附以部分砖石,构筑建筑的主体结构。为应对热带气候,建筑普遍将居住空间抬高架空远离地面,且多用易于通风透气的木板或编竹板作墙面围合。建筑正面入口依照日常需求,结合平台与挑檐作半开敞处理。屋面建材就地取材,如雨林地区随处可取的茅草、蒲叶、树皮等天然材料,或是各式瓦楞板、塑料布等。

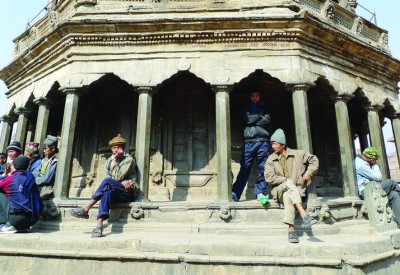

当然,这些建造传统不仅出现在民间。以各类建筑保存较为完好的尼泊尔为例,比如民居正面入口常见的挑檐下设置半开敞休憩平台的做法,不仅常见于农村的路边商店,在庙宇、王宫甚至大型宅邸的入口或广场内院中也十分常见,并至今运用在当地人民的日常生活中。

如果反向思考,可以对一些习以为常的判断提出质疑。比如业已成为尼泊尔木结构建筑代表特征之一的檐下斜撑构件,一般从木结构受力合理性来考虑,会认为这是顺应结构加固、加深挑檐的自然反应,属于地方创造的范畴。但当地一般民居却少有建筑本体运用斜撑,更多的是将需要出挑长度比较大的那段屋檐与房屋主体屋檐切断单做直柱支撑。那么,使用斜撑是否有其他原因?当我们将尼泊尔佛堂与越南木亭并置比较,可以发现两者在整体上具备极其相似的屋檐效果——重檐飞起。越南木亭采用的是传统中国木构建筑屋角起翘“嫩戗发戗”做法,不同于中国的是将嫩戗做宽外露并加以雕饰,使嫩戗进一步获得与尼泊尔佛庙檐下斜撑类似的立面装饰效果。我们推测,在尼泊尔建筑屋檐下设置斜撑,还有在形态上使砖木混合结构更接近屋檐向上升起的木建筑,以及追求密檐装饰性效果等文化因素。

综上所述,如果能从文化传播与地方风土角度切入,将有利于总体把握东南亚建筑的特征。通过相互比对与反馈,使更专业层面上对于平面布局、结构做法等的分析获得更广泛的现实认知基础和意义。更进一步的是要从区域内更为具体的传播路径,特别是交通流、人流和信息流等方面推进研究。从交通流来看,古代以水运为主,通常从流域入手为佳;近代后铁路和高速路发展,从铁路网和道路网入手则更妥帖。从人流来看,历史上由战争、饥荒等促发的人群大迁徙,也是文化传播的途径,并通常带来突变。信息流是进入21世纪后由计算机网络发展带来的一种新传播形式。由于其不再受地理限制,更为难以把握,且目前尚缺乏相应的研究范式,可作为今后研究当代建筑发展的新切入点。

(作者为浙江大学区域与城市规划系副教授)