■本报记者 沈湫莎 姜澎

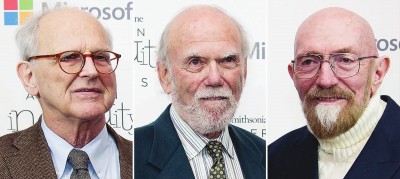

“因为对LIGO探测器和观测引力波的决定性贡献”,三位美国科学家———加州理工学院教授基普·索恩、巴里·巴里什和麻省理工学院教授雷纳·韦斯共同获得2017年诺贝尔物理学奖。

瑞典皇家科学院这次作出的颁奖决定,被国际物理学界普遍认为“毫无悬念”。此前的预测中,引力波观测就是大热门。不久前,一篇涉及1000多位作者、100多家单位的引力波论文升级后重新发表,进一步提高了这一领域研究成果问鼎今年诺贝尔奖的呼声。

引力波为宇宙探测打开了一扇窗,浩瀚宇宙的观测只是刚刚开始。记者获悉,中国科学家也正在推动引力波观测“落地生根”。

引力波观测为验证广义相对论提供重要证据

此次获奖的三位科学家在去年2月 12日首次宣布,他们于2015年9月 14日通过美国激光干涉引力波天文台(LIGO)探测到来自13亿光年外的两个黑洞并合所产生的引力波。这是人类首次观测到引力波的存在。

“三位科学家的获奖毫不意外,他们使得在过去100年间备受争议的引力波得到了证明,并且进一步验证了爱因斯坦广义相对论的正确性。”上海交通大学物理与天文学院鸿文讲席教授季向东在接受记者采访时说。

引力波,是由引力源的质量分布的改变引起的一种以光速传播的振动。爱因斯坦认为,如果引力会造成时空弯曲,那么引力波就是引力造成时空弯曲时带来的副产品———“时空的涟漪”,弯曲的情况随时间变化、在空间传播。

引力波本身就是广义相对论的预言产物。季向东说,广义相对论提出的一个基本假设就是,把空间的三个维度和时间维度统一在一起的时空是具有弹性的。就算其中空无一物,时空也可发生振动,而这种振动就是引力波。

他举例说,首次观测到的引力波,是来自一个质量为36太阳质量的黑洞与一个29太阳质量的黑洞的碰撞,然后并合为一个62太阳质量的黑洞,失去的3太阳质量转化为引力波的能量。

其后,2015年12月26日,今年1月4日和8月14日,LIGO又先后三次探测到黑洞并合产生的引力波。

引力波天文学随之开启,人类研究宇宙有了新工具

“探测到引力波,更重要的意义还在于开启了对强引力、随时间变化的引力以及黑洞的直接观测,打开了认识宇宙的一个新窗口,并且开启了引力波天文学这一全新的学科。”复旦大学物理系教授施郁说,“未来我们观测和研究宇宙有了新的工具,不再局限于光学望远镜、射电望远镜这类传统的工具了。”

在这之前,人类关于宇宙的信息主要就是来自宇宙中传来的电磁波和高能粒子,而引力波带来了主宰宇宙的引力的直接信息。“包括黑洞,原先它只存在于科学家的理论推演中,现在LIGO通过直接探测引力波证明了黑洞的存在及其一些性质。”施郁说,引力波的观测将会更加常态化,引力波天文学将会发展起来,其他引力波源,比如中子星并合、超新星爆发等也应该会被观测到。

许多人把探测到引力波喻为宇宙尺度的浪漫相遇,但身在其中,科学家更需通力合作和坚持。不少科学家认为,LIGO的成功为实施大科学项目提供了更多经验。

“这是一个不能错失一秒的项目。”上海理工大学教授、国家“千人计划”专家韩森说,因为每一秒钟,观测都有可能有新发现。韩森曾经是LIGO团队的一员。迄今为止,已经有来自全球超过千名科学家参与到这个项目中来,涉及物理、天文、机械、激光、精密仪器等学科。

世界顶级课题必定是一次全球智慧的协作。现在,众多科学家仍然在共同推动引力波探测向前发展,比如升级观测灵敏度。目前,LIGO探测灵敏度已经直指10(负23次方),韩森表示,第2.5代或者第3代LIGO已经在研发中,灵敏度优于目前的指标。

中国科学家正在推动引力波观测“落地生根”

探测宇宙奥秘,吸引着全球众多科学家的兴趣。据悉,多个不同的引力波观测项目也已在我国“落地生根”。

“激光干涉引力波天文台是目前最先进的引力波探测器。”中国工程院院士、上海理工大学光电信息与计算机工程学院教授庄松林说,目前中国人自己制造激光干涉仪的时机已经成熟。早在2014年,他就牵头在上海召开了一次推动我国引力波观测走出理论、“落地生根”的论坛。

相较于LIGO在陆地观测引力波,引力波的另一个“归属”在太空。太空的干扰更小,为此中国已经有了中国科学院发起的“太极计划”和中山大学发起的“天琴计划”,皆为寻找更加丰富的引力波源。

去年年底,中国还正式启动了“阿里项目”。未来三到五年,在我国西藏阿里海拔5200米以上的地区,将建立起世界上最大规模的宇宙微波背景辐射探测器阵列,探测138亿年前宇宙大爆炸时的“原初引力波”。该设施建成后,将与目前南极、智利的观测窗口一起,组成全球探测网。