本报记者 陈晓黎

八月十五月儿明,天涯海角共此时。有华人的地方,就有中秋节。天上月圆,人间团圆,“仰头望明月,寄情千里光”,这是华人代代传承的祖先认同,是流淌在血液中的民族归属感。

中秋节时在农历八月十五,三秋之半,故名“中秋”,又称“八月节”“八月半”;因节日各项活动皆围绕赏月而行,故又俗称“月节”“月夕”;当此时,月相圆满,月色皎洁,古人将圆月联想为团圆,因此,又称之为“团圆节”。

岁时节日是一个文化符号,也是一个民族传统文化的载体。民俗节日的世代传承,以民间约定俗成的非强制性的力量,规范着一个民族每个成员的思维模式和行为方式,由此而形成了牢固的民族心理、民族情绪和民族精神。“明月几时有,把酒问青天”,中秋节作为中华民族的传统节日,是如何发源、发展至今? 在赏月食饼之外,中秋节还有哪些民俗活动?

夕月之夕,设坛祭月

中秋节是一个农业祭祀性节日的转型,它经过由宫廷到民间的长时间传承后,最终在唐代转化为华夏民族的民俗大节,并在宋朝正式定名。

中秋一词最早见于《周礼》:“中秋,夜迎寒亦如之。”事实上,早在远古时期人们就对日月格外关注。在以农耕为主的华夏,人的起居作息要严格按照春生、夏长、秋收、冬藏四个季节的变化来进行。古人认为,春天乃万物复苏、阳气生发之时,因此要祭日;而秋天则一派肃杀之气,以阴为主,就要祭月。秋季又是成熟丰收的时节,收获庄稼前,要感谢大自然的恩赐。史籍记载,远古时的八月已有以酬农神、祭地母和祛灾驱疫为主题的庆典,周代已有“中秋夜迎”“秋分夕月”的活动。

在古人的认知中,日、月是天地万物的大神,日为阳,月为阴,日月轮转,方有万物生发,祭祀日月正是为了愉悦天神,襄助人事。日月天神是如此巨大,不是凡人可以接触的,只有天子皇家才有与天神交流的资格,因此在古代帝王的礼制中就有春秋二祭:春祭日,秋祭月。《礼记》上记载:“天子春朝日,秋夕月。朝日之朝,夕月之夕”,夕月之夕就是祭月亮,天子于每年秋分设坛祭祀月神”;《管子·轻重己》 记载:“秋至而禾熟,天子祀於大惢,西出其国百三十八里而坛,服白而絻白,搢玉揔,带锡监,吹损箎之风,凿动金石之音。朝诸侯卿大夫列士,循於百姓,号曰祭月。”《史记·封禅书》记载:“祭日以牛,祭月以羊彘特。”

皇家严肃规整的祭祀活动年复一年,经由有资格参与的达官显贵、宫廷文人的模仿,祭祀仪式渐渐传到民间,到汉代已经逐步形成了“中秋拜月”的习俗。中秋前7天开始,人们忙着洒扫房屋,阖家聚齐,斋戒沐浴,当晚拜月祭祖,仪式后分享美食。到魏晋时期,文人雅士兴起赏月之风,有袁宏泛渚之游、庚亮登楼之乐,后世于是竞相追随效仿,相沿成例。及至隋唐,天文知识有所普及,人们对月亮的认识,也渐渐由敬畏崇拜转为欣赏娱乐,赏月、拜月、玩月蔚然成风,伴随着饮酒、赋诗、歌舞,终于在唐朝初年,一个以宴饮赏月、家人团聚、社交娱乐为中心的全国性的节日,基本成形。

霓裳羽衣与嫦娥奔月

在一个民族节日的形成过程中,除了祭祀图腾崇拜活动外,民间神话传说也是节日构成的重要精神依据。

中秋成为固定节日,据说与唐玄宗李隆基有关。《异闻录》有载:

明皇与申天师道士洪都客中秋,夜游月中。过一大门,在玉光中见一大宫府,榜书“广寒清虚之府”。天师引明皇跃身烟雾中,下视王城嵯峨若万顷琉璃田,素娥十余人皓衣乘白鸾舞桂树下,乐音清丽。明皇归编律制《霓裳羽衣曲》。

《集异记》亦有载:明皇与叶法善游月宫听乐,问曲名,曰:《紫云曲》也。帝默记其声归,传其名曰《霓裳羽衣》。法善请以玉笛奏曲,时玉笛在寝殿中,法善令人取之,复以金钱投城中而还。

传说回到人间的李隆基一心要复原《霓裳羽衣曲》,整日苦思冥想,却总难记全。一日来到三乡译,遥望云雾缭绕的女儿山,突然完整的想起了广寒宫的仙乐,立即在谱子上记录下来。李隆基命令乐工排练《霓裳羽衣曲》,令爱妃杨玉环设计舞蹈,为了让他们有个好场所排练,李隆基在宫廷中建立了一个梨园(后泛指唱戏的地方)。

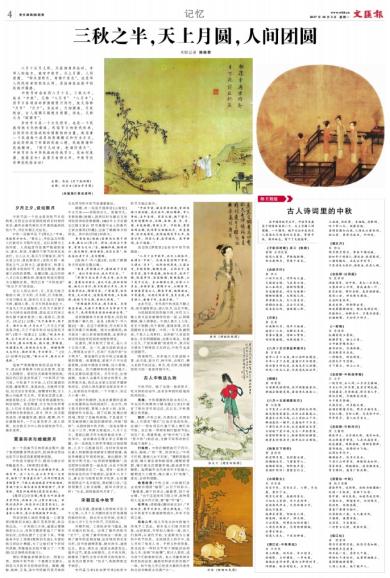

相比李隆基的霓裳羽衣、阳春白雪,民间中秋节的一个重要文化源头,则是与月亮有关的神话传说,嫦娥、蟾蜍、桂树、玉兔,是中华民族代表月亮的文化符号和中秋节的重要象征。

嫦娥,有一说是中国神话《山海经》中古天帝———帝俊的女儿,美貌非凡,本称恒娥(姮娥),因西汉时为避汉文帝刘恒的讳而改称嫦娥。1993年3月在湖北江陵王家台15号秦墓中出土的秦代王家台秦简《归藏》,记叙了嫦娥奔月的传说。其中的《归妹》卦辞为:

昔者恒我(姮娥)窃毋死之药于西王母,服之以(奔)月。将往,而枚占于有黄。有黄占之曰:“吉。翩翩归妹,独将西行。逢天晦芒,毋惊毋恐,后且大昌”。恒我遂托身于月,是为蟾蜍。

《淮南子·外八篇》里,出现了嫦娥奔月传说的完整记载:

“昔者,羿狩猎山中,遇姮娥于月桂树下。遂以月桂为证,成天作之合。”

“羿请不死之药于西王母,托与姮娥。逢蒙往而窃之,窃之不成,欲加害姮娥。娥无以为计,吞不死药以升天。然不忍离羿而去,滞留月宫。广寒寂寥,怅然有丧,无以继之,遂催吴刚伐桂,玉兔捣药,欲配飞升之药,重回人间焉。”

“羿闻娥奔月而去,痛不欲生。月母感念其诚,允娥于月圆之日与羿会于月桂之下。民间有闻其窃窃私语者众焉。”

虽然嫦娥奔月有诸多版本,但民间流传最广最久的,还是 《淮南子·外八篇》这一版。在这个故事里,作为射日英雄后羿妻子的嫦娥,堪为女德垂范;奔月前后一波三折的离恨别愁,也更符合神话传说流布民间的戏剧性特征。

在唐代,拜月取代了祭月,是八月十五的大事。这一天,最为活跃的是女人,特别是女孩子,后来广为流行的“女子拜月”,便是唐代女性中秋之夜最重要的事情。夜幕降临,家家户户不分贫富贵贱,在院中摆放月神像,设大香案,摆上祭品,其中圆饼和西瓜绝不能少,西瓜还要切成莲花状。月升半空,红烛高燃,全家人由最年长的女性带头,依次拜祭月亮,然后由当家主妇切开圆饼和西瓜。切的人预先算好全家共有多少人,在家的在外地的,一个不能少,而且大小要一样。

说到中秋圆饼,也是在唐朝时逐渐从宫廷奢侈品向民间流行。在古代,帝王祭月的时候,香案上会有小饼、宫饼、团圆饼作为祭品。到了汉朝,张骞出使西域,带回了芝麻和胡桃,于是就有了用芝麻胡桃仁做馅的圆形饼,叫做“胡饼”。从胡饼到中秋月饼,一说是在隋末大业十三年,李渊太原起兵,八月十五日,裴寂以圆月作为构思做成月饼,广发军中,成功解决反隋义军之军粮问题。另一说则是大将军李靖征讨匈奴得胜,八月十五凯旋而归,当时有经商的吐番人向唐朝皇帝献家乡圆饼祝捷,高祖李渊接过华丽的饼盒,拿出圆饼,笑指空中明月说:“应将胡饼邀蟾蜍”,说完把饼分给群臣一起品尝,从此中秋便与吃胡饼联系在了一起。更有一说将月饼的命名归功于杨贵妃,说某年八月十五,唐玄宗与杨贵妃赏月吃饼,玄宗嫌弃胡饼这个名字粗俗,贵妃顺口说:“这饼很像天上的月亮啊,就叫月饼怎么样?”从此,胡饼就改叫月饼了。

宋朝定名中秋节

自汉至唐,墨客骚人纷纷咏月及月中之事,八月十五月圆时成为抒发感情的极好时刻。到北宋太宗年间,官家正式定八月十五为中秋节,万民同庆。

宋朝年间,工商经济突飞猛进,城市市镇兴旺发达,出现了最早的纸币“交子”,出现了最早的商业一条街,出现了最早的连锁店铺,还有唱戏的瓦舍勾栏,说书的酒肆茶楼,晓市夜市,通宵达旦。商业、娱乐业、旅游业高度发达,逢年过节,更是火树银花。以中秋为例,除继承了唐代女性中秋拜月的风俗外,还有名目繁多的“玩月”,热闹得更近乎疯狂。

宋代孟元老《东京梦华录》始录中秋节为独立条目:

“中秋节前,诸店皆卖新酒,重新结络门面彩楼。花头画竿,醉仙锦旆。市人争饮,至午未间。家家无酒,拽下望子。是时螃蟹新出,石榴、温桲、梨、枣、孛、萄、弄色枨橘,皆新上市。中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月。丝篁鼎沸,近内庭居民,夜深遥闻笙竽之声,宛若云外。闾里儿童,连宵嬉戏。夜市骈阗,至于通晓。”

吴自牧《梦梁录》也有对中秋节的描绘:

“八月十五中秋节,此日三秋恰半,故谓之‘中秋’。此夜月色倍明于常时,又谓之‘月夕’。此际金凤荐爽,玉露生凉,丹桂香飘,银蟾光满。王孙公子,富家巨室,莫不登危楼,临轩玩月,或开广榭,玳筵罗列,琴瑟铿锵,酌酒高歌,以卜竟夕之欢。至如铺席之家,亦登小小月 台,安排家宴,团围子女,以酬佳节。虽陋巷贫篓之人,解农市酒,勉强迎欢,不肯虚度。此夜天街卖买,直至五鼓,玩月游人,婆婆于市,至烧不绝。”

由此可见,宋代的中秋夜是不眠之夜,夜市通宵营业,游人玩月,达旦不绝。

与民间的世俗欢愉不同,宋代文人雅士赏月还有感物伤怀的一面,以阴晴圆缺,喻人情事态。中国人重乡土人伦,有乐于团圆,伤于离别,重视亲情,祈求团圆的文化情愫。中秋,一年月色最明夜,千里人心共赏时。在苏轼“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟”的浩叹中,赏月玩月便有了特殊的文化印记,中秋节也成为团圆节。

明清两代,许多地方又形成烧斗香、走月亮、放天灯、树中秋、点塔灯、舞火龙的节庆活动。赏月、吃月饼,吃团圆饭的习俗一直流传到今天。

古人中秋这么玩

中秋节时,除了全国一致的赏月、吃月饼的活动外,还有各种因时因地的民风民俗。

观潮:中秋观潮的风俗由来已久,早在汉代枚乘的大赋名篇《七发》中就有了相当详尽的记述,汉以后,中秋观潮之风更盛。

燃灯:中秋之夜,天清如水,月明如镜,人们更有“燃灯”以助月色的风俗。在湖广一带有用瓦片叠于塔上燃灯的节俗。在江南一带则有制灯船的节俗;而在广东、香港等地,有“树中秋”(又称“竖中秋”)的活动,支撑不同形状的灯竖起于高杆上。

打糍粑:中秋打糍粑流行于四川、湖北、湖南、广西一带。民谚有云:“中秋不打粑,婆娘儿女不归家。”糍粑的黏结成团,喻示着全家和睦团结;糍粑的香甜,喻示着生活甜蜜幸福;就连清早打糍粑,起得越早也代表来年丰收越大;糍粑成大小圆形,喻示着人们“有缘”、喜庆、吉祥和团圆。

偷葱偷菜:中秋之夜,大姑娘们会去农家田园里“偷菜”,以讨个好彩头:“偷着葱,嫁个好老公;偷着菜,找个好女婿。”由于这是民风习俗之举,故种菜的人也会不作计较,要“偷”尽“偷”。

吃芋头:清乾隆《潮州府志》曰:“中秋玩月,剥芋头食之,谓之剥鬼皮。”所以中秋食芋头寓意辟邪消灾,并有不信邪之意。

玩兔儿爷:兔儿爷是北京市的地方传统手工艺品,原本是人们祭月的对象,由泥制成,外形如人端坐一般,供人们祭拜;从清代开始,它逐渐变为儿童的中秋节玩具。在民间艺人的手中,兔儿爷有了兔首人身、手持玉杵的形象。甚至还有一种肘关节和下颌能活动的兔儿爷,俗称“叭哒嘴”,更讨人喜欢,成为孩子们的绝妙玩具。兔儿爷兼具神圣和世俗的品性,融祭祀和游乐的功能于一体。如今兔儿爷已经成为最具代表性的北京非物质文化遗产之一。

相关链接

古人诗词里的中秋

在中国传统节庆中,中秋节是最富于诗情画意的一个。天上月圆人间团圆,一个圆字,赋予古往今来的文人墨客无尽的感叹与灵感,寄情中秋、歌怀咏志,留下了无数篇章。

《子夜四时歌》 其三 《秋歌》

南朝 乐府民歌

秋风入窗里,罗帐起飘飏。

仰头看明月,寄情千里光。

《古朗月行》

唐 李白

小时不识月,呼作白玉盘。

又疑瑶台镜,飞在青云端。

仙人垂两足,桂树何团团。

白兔捣药成,问言与谁餐?

蟾蜍蚀圆影,大明夜已残。

羿昔落九乌,天人清且安。

阴精此沦惑,去去不足观。

忧来其如何,凄怆摧心肝。

《月夜》

唐 杜甫

今夜鄜州月,闺中只独看。

遥怜小儿女,未解忆长安。

香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

何时倚虚幌,双照泪痕干。

《八月十五日夜湓亭望月》唐 白居易昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。西北望乡何处是,东南见月几回圆。昨风一吹无人会,今夜清光似往年。

《嫦娥》

唐 李商隐

云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。

嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。

《八月十五夜桃源玩月》唐 刘禹锡尘中见月心亦闲,况是清秋仙府间。凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山。碧虚无云风不起,山上长松山下水。群动悠然一顾中,天高地平千万里。少君引我升玉坛,礼空遥请真仙官。云拼欲下星斗动,天乐一声肌骨寒。金霞昕昕渐东上,轮欹影促犹频望。绝景良时难再并,他年此日应惆怅。

《秋宵月下有怀》

唐 孟浩然

秋空明月悬,光彩露沾湿。

惊鹊栖未定,飞萤卷帘入。

庭槐寒影疏,邻杵夜声急。

佳期旷何许! 望望空伫立。

《水调歌头》

宋 苏东坡

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此

篇,兼怀子由。

明月几时有,把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,

高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,

此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

《满江红·中秋寄远》

宋 辛弃疾

快上西楼,怕天放、浮云遮月。

但唤取、玉纤横笛,一声吹裂。

谁做冰壶浮世界,最怜玉斧修时节。

问嫦娥、孤冷有愁无,应华发。

玉液满,琼杯滑。长袖起,清歌咽。

叹十常八九,欲磨还缺。

若得长圆如此夜,人情未必看承别。

把从前、离恨总成欢,归时说。

《望汉月》

宋 柳永

明月明月明月。争奈乍圆还缺。

恰如年少洞房人,暂欢会、依前离别。

小楼凭槛处,正是去年时节。

千里清光又依旧,奈夜永、厌厌人绝。

《念奴娇·过洞庭》

宋 张孝祥

洞庭青草,近中秋,更无一点风色。

玉鉴琼田三万顷,著我扁舟一叶。

素月分辉,明河共影,表里俱澄澈。

悠然心会,妙处难与君说。

应念岭表经年,

孤光自照,肝胆皆冰雪。

短发萧骚襟袖冷,稳泛沧溟空阔。

尽挹西江,细斟北斗,万象为宾客。

扣舷独啸,不知今夕何夕。

《一剪梅》

宋 李清照

红藕香残玉簟秋。

轻解罗裳,独上兰舟。

云中谁寄锦书来?

雁字回时,月满西楼。

花自飘零水自流。

一种相思,两处闲愁。

此情无计可消除,

才下眉头,却上心头。

《念奴娇·中秋效李敬》

元 白朴

一轮月好,正人间、八月凉生襟袖。

万古山河,归月影、表里月明光透。

月桂婆娑,月香飘荡,修月香人手。

深沉月殿,月蛾谁念消瘦。

今夕乘月登楼,

天低月近,对月能无酒。

把酒长歌邀月饮,明月正堪为友。

月向人圆,月和人醉,月是承平旧。

年年赏月,愿人如月长久。

《念奴娇·中秋对月》

明 文徵明

桂花浮玉,正月满天街,夜凉如洗。

风泛须眉并骨寒,人在水晶宫里。

蛟龙偃蹇,观阙嵯峨,缥缈笙歌沸。

霜华满地,欲跨彩云飞起。

记得去年今夕,

酾酒溪亭,淡月云来去。

千里江山昨梦非,转眼秋光如许。

青雀西来,嫦娥报我,道佳期近矣。

寄言俦侣,莫负广寒沈醉。

《琵琶仙·中秋》

清 纳兰性德

碧海年年,试问取、冰轮为谁圆缺?

吹到一片秋香,清辉了如雪。

愁中看、好天良夜,知道尽成悲咽。

只影而今,那堪重对,旧时明月。

花径里、戏捉迷藏,

曾惹下萧萧井梧叶。

记否轻纨小扇,又几番凉热。

只落得,填膺百感,

总茫茫、不关离别。

一任紫玉无情,夜寒吹裂。

《临江仙》

清 陈曾寿

明月寺前明月夜,依然月色如银。

明明明月是前身。

回头成一笑,清冷几千春。

照彻大千清似水,也曾照彻微尘。

莫将圆相换眉颦。

人间三五夜,误了镜中人。