伏晴艳:推进PM2.5监测能力从无到有走向卓越

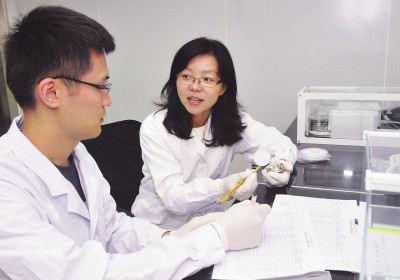

伏晴艳:上海市环境监测中心副主任,长期从事环境科研和环境监测工作,先后领衔主持30余项省部级重大环境科研专项任务。作为领军人物,她勇于创新,主动承接PM2.5国家标准、规范的制定工作,创新技术方法体系,为国家PM2.5监测方法的确定提供了切实可靠的数据支持。

■本报首席记者 张懿

上海的空气质量正处于多年来最好的局面。除了污染治理起到实效,另一大功臣就是背后的科研力量———面对人民群众的期待,伏晴艳和同事们以勇气、坚韧和创新精神推进PM2.5监测能力从无到有走向卓越,为打好蓝天保卫战作出了令人钦佩的贡献。

冷门岗位逼出创新

上海第一份正式的空气质量指数 (AQI)、第一组覆盖全市的PM2.5浓度值,发布于2012年11月。这不仅意味着一组数据的诞生,更是环境保护和绿色发展理念的一个转折点。如今,有些人会像关注天气预报一样关注每天的PM2.5指数,但2011年以前,全国没有一家机构正式监测PM2.5。事实上,除了少数专业人士,大部分人根本没听说过PM2.5。伏晴艳就属于那少数专业人士。

伏晴艳上世纪90年代初大学毕业,之所以选环境保护专业,她说是因为被环保名著 《寂静的春天》 感染。毕业后,她进入上海市环境科学研究院工作,为采集数据,她进工厂、爬烟囱,从普通技术员起步扎扎实实做研究,逐渐成为部门负责人。2002年,她调任上海市环境监测中心,从而开始研究PM2.5等新型大气污染物。当时,这绝对是一个冷门岗位———别说搞清PM2.5的成因和变化机制,在国内,就连能准确测量其浓度都做不到。

要摸清PM2.5的“脾气”很不容易。虽然国外做过一些研究,但在中国特殊的产业结构和环境条件下,国外理论模型时常遭遇“水土不服”。于是,伏晴艳团队走上了一条被“逼出来”的自主创新道路———自己设计仪器,摸索方法、优化模型,跨过了一道道难关。

监测研究快速进步

伏晴艳说起话来轻轻柔柔,但透出一股沉静的力量。同事们都说她有个人魅力,不是那种火一般的炙热与爆发,而是由责任感支撑的勇气和坚持。

2011年年底,随着雾霾天集中爆发,我国自己发布PM2.5数据、回应老百姓环保期待的迫切性不断增强。2012年年初,新的环境空气质量国标发布,首次纳入PM2.5指标;但具体怎么测,国标并未涉及———当时的技术配套还远未到位。

着眼于新形势,PM2.5相关研究必须提速,伏晴艳团队感到了责任,也看到了事业发展的空间。基于十年的积累,他们迅速走向突破。2012年3月,上海开始试点发布PM2.5实时监测数据;当年12月,根据新国标编制的空气质量指数在上海正式发布;九个月后,上海推出AQI分时段预报……依靠伏晴艳团队的工作,上海空气质量监测和预报能力近年所取得的进步着实让人惊叹。目前,市民每天都可以获得未来72小时的AQI预报,指数预测区间精度为士10。

近几年,伏晴艳还推进了上海PM2.5污染来源解析的研究,梳理出各主要污染源对全市PM2.5的贡献度。该项工作对上海制定清洁空气行动计划起到了重要作用,淘汰老旧机动车、控制工业排放、减少扬尘等举措,都与之相关。

压力之下确保精准

伏晴艳说,做环境监测工作,准确就是生命线。2013年年底,AQI预报才上轨道不久,上海遭遇史上最严重的雾霾,连续14个污染天,AQI最高接近500。这14天里,AQI预报受到高度关注,并直接影响着相关决策。伏晴艳每天都承受着巨大压力:预测值如果偏高,社会就要承受不必要的应急成本;假如太保守,无疑也会经受各方面的追问。

14天里,伏晴艳和同事们每天都加班到凌晨,稍微眯一会儿,天亮前就必须起床,在早高峰前发布新的预报。经过这一仗,伏晴艳团队形成了一个惯例:遍布全市的空气质量无人监测站,只要有一个出现数据异常,哪怕是半夜,也必须尽快搞清原因并加以修复。

通过“伏晴艳们”的努力,如今上海已拥有一套具有国际水准的空气质量研报体系,空气质量监测团队规模从最初的几人发展到一百多人,监测站点数量从个位数拓展到上百个;监测数据的有效性超过98%,显著优于国家标准;空气质量预测水平和准确率不输国际同行。代表全球最高水准的美国环保署专家甚至当面表示,上海空气质量预报发布体系有许多地方值得他们借鉴。

作为一名蓝天守护者,伏晴艳说她的理想就是保障市民群众自由地呼吸。朝着这个方向,她将继续付出自己全部的努力。

钱国忠:以拆违的“许浦速度”再拼生态修复

钱国忠:闵行区华漕镇许浦村党总支书记。在全市开展的“五违四必”区域环境综合整治行动中,他带领许浦村村民在51天中拆除58万平方米违法建筑,创造了拆违的“许浦速度”。曾经的“都市黑村庄”许浦村,正以前所未有的速度演绎一场生态环境的蜕变与重生。

■本报记者 祝越

用时51天,创下拆违58万平方米奇迹的许浦村,如今的面貌,借用村民的话来说就是:“整洁得连自己的家都认不出了。”道路两边的拆违垃圾清运完毕,露出了干净规整的地块;黑臭的许浦港通过河道清淤净化,水面上开出了手掌般大小的睡莲。

2015年10月19日开始,是钱国忠压力最大的时候。土生土长的许浦人,却要对一辈子的亲朋好友“开刀”———随着许浦村正式拉开拆违和环境综合整治的帷幕,不光村内历史违法用地和企业违法建筑要拆除,居民违建也要拆除。

“既然是违法建筑,就必须拆除”

位于华漕镇东部的许浦村,交通便利。因为周边区域的快速城市化,从2000年开始,这个村迎来大批来沪人员。许浦村户籍人口2200余人,高峰时期租住在此的来沪人员却有4万余人。经济发展带来了环境的变化,许浦村逐渐成了“都市黑村庄”。

2015年7月22日,市委书记韩正不打招呼深入腹地暗访许浦时,看到了这里真实的景象:空气中飘散着难闻的气味,环境脏乱不堪,违法建筑形状各异挤挤挨挨,无证商铺摊贩充斥其间,死水一潭的河道里漂浮着各类垃圾。

钱国忠红着脸向市委领导介绍村里的历史欠账,也说出了违建为何越来越多的原因:虽然环境恶化,但是全村每年违建民房收益可达6600万元,“每户家庭平均10万多元,而村集体违建出租给企业的年收益也有5000多万元。这是一笔非常可观的收益。”

那么多存量违法建筑,拆得动吗? 拆违这桩动利益的事儿,在许浦村“炸开了锅”。村委会里,钱国忠接待一批批村民的“交涉”,大大小小的企业老板们也来“问情况”。

“开头几天,心里真是没底。”钱国忠说,镇、村干部一起,先是做通大家的思想工作,再走村入户,上门做宣传解释工作,听听村民的想法。

听着听着,心里渐渐有了底。“既然是违法建筑,就必须拆除。”绝大多数老百姓对依法依规办事这个理念都能接受。但同时,他们十分关注:村干部家的违建拆吗? 村集体土地上的违建拆吗? 老板们的利益你们敢碰吗?

怎么办?干部、党员、国家工作人员必须带头。钱国忠做通村班子成员工作。村委会主任秦伟忠,带头拆自家400多平方米的违建。这是一幢与主体建筑紧挨着的四层楼违建,出租给了16户人家,一家家劝退租户,还给有的租户提供信息,帮助他们尽早搬家。

长效管理,努力把许浦建成近郊美丽乡村

事实表明,只要认准目标,下定决心,方法得当,措施有力,拆违的阻力并没有想象中这么大。仅51天时间,许浦村的违建就被大片拆除,无证无照经营点被取缔,村宅变得开阔、整洁而又清静。河道整治、绿化布局、公共配套设施改造等工作齐头并进。村民还惊喜地发现,密密麻麻的违建拆除后,一幢黑砖木梁、有着100多年历史的许浦村最老的村屋露出了真容……参与拆违工作的基层干部们津津乐道村里的诸多变化,体会到自己的工作成果和价值。

如今,那“51天”已经过去两年,钱国忠和村干部们还在进行生态修复速度的比拼。搭上市里中小河道整治的快车,许浦港扩宽到52米;如今许浦村正在进行美丽乡村建设,白墙黛瓦、道路宽敞、水清岸绿,许浦村有了几分“世外桃源”的模样。钱国忠说:“今后目标是进行长效化管理,带动村属企业转型,把许浦建成近郊的美丽乡村。”

王炳林:家门口的河自己管得好

王炳林:青浦区赵巷镇中步村“村民河长”,在全市中小河道整治“补短板”行动中,他是第一位由村民推选的“村民河长”。“家门口的河自己管”,王炳林每天巡河三次,使得河道维护的日常问题第一时间不出村就能马上得到解决。 “村民河长制”如今全面推广,为建立中小河道整治长效管理机制作了有益探索。

■本报记者 薄小波

“以前家门口这段伍家埭河很臭,旁边环境一塌糊涂,现在水清了环境好了,来这里钓鱼的人越来越多。去年11月,这里还飞来一对野生天鹅,希望今年它们还会飞来。”王炳林对记者说。

2015年7月1日,中步村以“村民自治”方式,尝试建立起一支专门管理河道的“河道长”队伍,同时在优秀党员和村民组长中,挑选具有丰富河道管理经验的人担任“村民河长”,58岁的王炳林被大伙推选上任。这也是在中小河道整治“补短板”行动中,全市第一位由村民自己推选出的“村民河长”。

中步村诞生了全市第一位“村民河长”

伍家埭河几年前还是一条臭水浜,路过某些脏乱地段,村民们都忍不住掩鼻。

“这几年的‘美丽乡村’建设和‘补短板’行动,让村容村貌发生了翻天覆地的变化。”中步村党总支书记邵红光介绍,全村449户总计4.5万平方米违法建筑如今已全部被拆除,村域内16条总计1.3万米河道经过河道疏拓、步道绿化美化等一系列修

整,都已建成岸绿柳成荫的景观河。为了把“美”留住,村里率先试点“河道长”和“村民河长”,分片包干全村河道维护。

王炳林成了第一个“吃螃蟹”的人———担任“村民河长”后,每天一清早、午饭后、晚饭前三个时段,他都要在12组辖区内的几条河道查看一遍,同时指挥全村“河道长”们打捞漂流废弃物、漂浮水生植物,还要劝导河岸边的村民不要往河里扔垃圾、不要在河岸上种菜,牢牢盯紧“家门口的河”。

河道长们天天捞,水葫芦再也爆发不了

河道长的任务,第一是确保河道整洁,第二是发现河道被污染后第一时间向上级部门汇报。这种“自己家园自己管”的模式,调动了村民维护自己美好家园的积极性,使得河道维护的日常问题,时刻有人盯着,一些小问题不出村就能第一时间解决。

“今年夏天,我们这里的河面上已基本看不到水葫芦了,因为从6月初水葫芦刚开始爆发起,河道长们就每天三遍把它们打捞干净了。天天捞,它们也就爆发不了。”王炳林不无自豪地说。“村民河长”和专人承包的“河道长制”,终于让水葫芦爆发这一难题迎刃而解。

伍家埭河水体清澈,河岸补种了植物、换上了新木栅栏,但新的问题是:臭水浜变成了清水河,河岸变成了花园,前来参观、休闲、钓鱼的人也越来越多。“现在河边每天都有二三十人来钓鱼,当地人和市区来的都有,矿泉水瓶子、泡面盒子、塑料袋等垃圾在河岸边随意丢弃的现象也多了起来。作为‘村民河长’,这也归我管,一方面安置垃圾袋随时清理,同时做好宣传工作———把河道整治干净很不容易,大家都要珍惜。”

下一步,老王家门口的这条伍家埭河将和邻近的千步泾一起发展旅游业,进一步规范管理,开辟高端民宿,发展钓鱼、采摘蔬菜等农家乐休闲活动,增加村民收入,让村民真正受益于河道整治成果。

中步村的“村民河长”,是青浦区在率先实行区、镇、村“三级河长制”之外,探索“村民自治”的新尝试。“三级河长制”明确职责,强化整治和督察力度,收效显著,但在日常的长效管理上,编外的“村民河长”则有着不可替代的优势,是“三级河长制”的有效补充。目前,“村民河长制”已在青浦区乃至全市推广。王炳林说:“我这个试点证明,‘村民河长’对河道整治非常有用。”