撰文:彼得·普夫伦德(Peter Pfrunder) 编译:姚瑶

瑞士摄影家瓦尔特·博萨特(Walter Bosshard,1892-1975),现代新闻摄影的先驱,擅长用图像叙事,文笔犀利,是亚洲与欧洲之间信息传递桥梁的构筑者。如今,他的摄影档案保存在1971年成立的瑞士摄影基金会,笔记、手稿、电影和其他材料保存在苏黎士联邦理工学院当代历史档案馆。其中,包括不少1930到1950年代关于中国的珍贵视觉记忆,部分视觉档案正在上海喜玛拉雅美术馆“中立的观看”展览中展出。

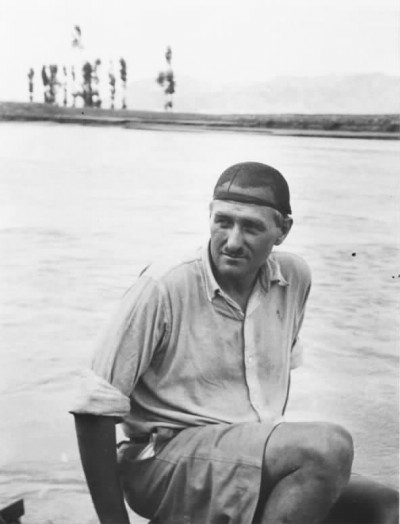

图为1933年瓦尔特·博萨特在中国长江边。

1927年,瓦尔特·博萨特以摄影记者身份崭露头角,他的视野极其开阔,并且技艺娴熟,充满激情。在这之前,他还在瑞士做过学校教员,在苏门答腊的种植园做过经理,甚至还在暹罗做过宝石商人。新的职业生涯起步于前往喜马拉雅山脉未知区域和塔克拉玛干沙漠的探险之旅。博萨特被聘为技术经理,其实主要是作为摄影师,以文本和图像的形式记录这次远征之旅。

回到欧洲,博萨特的远征图片故事受到广泛关注,一鸣惊人。1920年代,新兴职业摄影记者被夸大为现代英雄,他们(包括极少部分女性)愿意为此付出生命的代价。1928年1月,博萨特在德国最负盛名的几家画报和周刊发表了一系列图片故事。他的作品总是受到高度赞赏,一如一位编辑所形容的,混合着“充满智慧的洞见和对平面视觉的敏感”。

博萨特的异军突起,得益于1928年出版业的蓬勃发展。在德语世界,大众传媒的兴起由乌尔斯坦出版社(Ullstein)领衔,其旗舰出版物 《柏林人画报》(Berliner Illustrirte Zeitung)在第一次世界大战前的发行量为100万份,并在1920年代末攀升至200万。画报成功的一个重要原因在于其版面设计方面的革新,尤其是图片重要性的凸显。1920年代末,一些有前瞻性的编辑和艺术总监开始相信照片的叙事能力。他们意识到,图像本身可能是把突发新闻传播给公众的一种有效方式。仅仅几年之内,出版商对图片的认知就发生了根本性的变化,一系列新的出版物出现在市场上。

博萨特在1925年获得了一部相机,小型便携的机身使他能够随时记录周围事物。新兴的出版物、新颖的图文编排形式和小型相机的出现,为像博萨特这样的报道先驱提供了理想的条件。甫一步入这个新的职业领域,博萨特很快获得了梦想的报道任务。1930年,他被派遣至印度,用几个月的时间报道圣雄甘地领导的“非暴力不合作”独立运动,并拍摄了甘地日常生活的珍贵画面。

一年后,博萨特的事业再攀新高。这一次,他乘飞船前往北极。这个图文故事让博萨特走到台前,成为一个明星人物。1931年8月,他的工作照更登上《柏林人画报》封面。这一次,故事聚焦于充满冒险精神的摄影记者,其分量似乎不亚于这次科学探险本身。

1931年4月,博萨特前往南京拍摄报道,开启了他与中国的不解之缘。1933年,他定居北京,住在一幢小房子里,直到1939年离开。他决定搬到中国不仅是基于对中国文化的浓厚兴趣;他还清楚地意识到,这片土地的变化发展将为西方媒体提供素材。

1930年代末,他转战英文媒体,服务于英国的 《图片邮报》和美国的LIFE。在政治变迁和战争以外,他的镜头还记录了普通市民的日常生活和西北少数民族的风土人情。他同时用摄影机尽可能记录场景。

作为新闻记者,博萨特在1938年10月26日目睹了日本军队进入汉口的一幕。在此前的四个月中,他经历了连日的日军空袭。这段难忘的苦痛经历收录在一本247页的小说《汉口之谊:战时的中国》中;手稿1939年完成,却未曾出版。

一个也许更重要的事件发生在1938年5月,博萨特成功前往延安见到了毛泽东。这多亏了美国记者艾格尼丝·史沫特莱(Agnes Smedley)从周恩来那里为博萨特开具的一封推荐信。带着这封信,他与《芝加哥每日新闻》的通讯员、美国记者斯蒂尔 (Archibald Steel)为伴,踏上了奔赴延安的旅程。他们加入了一个供给车队,6天后,嵌在陡峭的小山和一条小河之间的延安进入了视线。

博萨特在延安的报道使他击败了战地摄影师罗伯特·卡帕———他当时的朋友和对手。卡帕一直试图获准前往延安,为LIFE采访毛泽东,但他不得不承认,在这场角逐中,他输给了博萨特。卡帕在给纽约代理人的信中写道:“博萨特只在延安呆了两天半,他可能做不了太多事情,但却足以战胜我……”

随后几年中,对博萨特而言,写作变得更为重要而摄影逐渐退居其后。1939年,他被正式任命为《新苏黎世报》的通讯员。与1930年代他作为图片报道者不同的是,他的文字日益被看重。孰料,他非同寻常的新闻生涯却在1953年戛然而止:他在进行有关朝鲜战争的报道中发生意外事故,61岁的他在板门店被绊倒,髋关节折断;他没有真正恢复,于是被迫从职业生涯中隐退。

远离曾经活跃的社交生活,博萨特性格中沉静的一面逐渐占了上风。从1956年开始,他每年夏天都独自在瑞士的阿尔卑斯山小屋中度过,冬季则前往西班牙、埃及或摩洛哥,寻求在温暖中缓解身体的疼痛。1975年11月18日,他在西班牙溘然长逝,享年83岁。(作者为瑞士摄影基金会总监、策展人;译者为自由撰稿人)