金晶

图解是一种借助图像帮助思考或表达构思的方式,如今已广泛运用到建筑、设计、医学、管理等多重领域。图解思维与现代科学的兴起有着千丝万缕的联系,而当摄影术被发明之后,照相机成了比手绘草图更先进的图解工具,镜头的在场有利于观众更贴近地观看生产的过程,而步骤以及其中的细节,也被连续拍摄所得的照片以并置手法更为形象地再现出来。配上文字,就成了图文并茂的纪实报道。1930年代,在“实业救国”思潮的推动下,大型综合性画报《良友》深入中国现代化工厂,尝试用这种摄影图解的方式,实地考察报道了民族产业发展的状况。

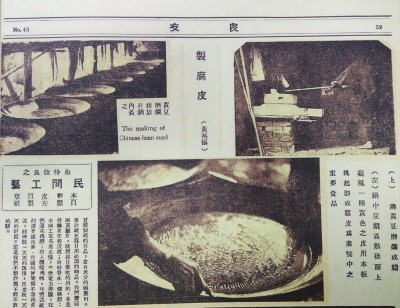

从1929年1月第34期起,《良友》 开始尝试一种新的报道方式:组织人手和物力,深入工厂、新型农场、手工业作坊等实地考察,对产品的生产制造过程进行详细的拍摄和记录,然后挑选照片,配上文字说明,精心排版,以专题图文报道的形式呈现给读者。报道涉及的产品有重工业的飞机、汽车、船;轻工业的纸张、电灯、木炭、地毯;新型农业中家畜的饲育、植物的培养;食品工业如糖、酱油、盐、豆腐、腐皮的加工;纺织业、日用品如牙刷、热水瓶、印鉴的制造……上至国家民生大计,下到个人生活便利,类型广泛,又与国民生活息息相关。

考察这一时期的历史背景,《良友》 开创新型报道的原因可能来自两方面:

其一是1929至1933年西方经济危机波及中国。当时有政府官员说:“通货之收缩,物价之跌落,工商业之衰颓,皆予财政上以重大之打击,加以国外购买力异常薄弱,英美各国复厉行货币政策,如金镑、日圆、美金等均行贬损,致我国银元与金比价,日益增高,而国际贸易,遂更形不振。”经济危机猛烈冲击中国的货币体系,重创本来就脆弱的工商业,很多民族企业面临破产。面对危机,当局也实施了自救之策,例如加强货币管理,放宽工商业贷款,扶植民族企业,限制外人设厂等等。

其二,在经济危机的影响下,帝国主义加剧了对中国的剥削,引起了强烈的反帝国主义情绪,1928年在全国爆发了大规模的抵制外货、提倡国货的运动,国家通过奖励和酬报中国制造商,建立国货陈列馆,举办国货展览会等行动,希望能扩大国货运动的影响,拉动颓废的民族工商业。

据此,《良友》 策划了一期专题报道。新闻人深入工厂实地考察,将中国实业的现状真切地呈现给大众,剖析其中的问题。态度较为冷静中立,并未表达过多的乐观与狂热。摄影机以参观者的视角,依序展现工厂的外景和内景、产品制造工人、原料和机器。他们还拍摄流水线,分解出一道道复杂的工艺。一篇报道占1至2个版面,照片少则6张,多则20张;文字精炼,用以说明产品的历史和具体信息,或辅助照片对工艺流程进行解说。

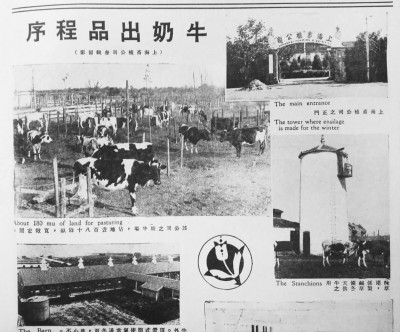

1932年5月第65期的《牛奶出品程序》(见上图)便是一个典型的例子,它介绍了现代国人餐桌上常见的饮品牛奶是如何生产出来的。现代乳制品的生产工序发明于欧洲,1864年巴氏杀菌法提高了牛奶的安全程度和保质时间,才有了我们今天喝的牛奶。这套工序约在民国初年传入中国,于1928年前后,中国出现第一个奶业投资高潮,“西湖炼乳公司”是我国当时最大的奶牛场。而《良友》此篇报道则是参观上海畜植公司时摄写,这家公司由南京路上四大百货之一的先施公司投资建设,场址在今天的宝山区淞宝路宝杨路口。

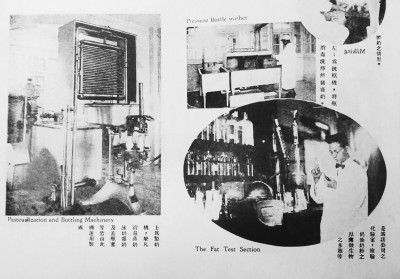

报道共刊载了16张照片,其中牛场外景3张,牛舍内外景4张,奶牛6张,拍摄者希望告诉读者:你们喝的牛奶是上海本地畜牧场精心饲养的优质奶牛所产,这些优质原奶被挤出后经过先进的技术消毒、加工、装瓶。另有3组现代化机器的特写:洗瓶机(用于消毒洗净和盛奶)、制奶机(为牛奶消毒、蒸馏、冰冻到盛奶)、化验室(工作人员检验乳制品的厚薄、微生物的多寡等)。

报道反映了当时华商所建或投资的实业 (如先施公司),多使用中国本地的优质天然原料,引进西方国家的机器和技术,生产的国货质量不亚于舶来品。以照片近距离地“揭秘”机械生产的奥秘,目的是提倡大众放心消费、多多购买这样的国货,来支持中国民族企业。在第37期以相似手法报道《橡皮之出产》 时,编辑更大声呼吁:“该厂 (指同为民族企业的南洋岑业良树胶厂) 现已派送中国学生三人赴美留学,以期将来改良实业,该解决民生问题之根本方法,乃实业也。”在第43期《制腐皮》(见下图)中,介绍了中国的豆浆制品完全靠手工完成之后,编辑却从反面发出感想:“中国工业长进太慢,现世电力奔腾,我们还在推磨;另人机轮飞转,我们造纸的还要逐张弄,我国的实业倘不急起直追,经济就一天天落后,民生就一天天穷困。这是我们不想说而不得不说的话。”

如此苦口婆心以正反面事例反复教育大众,以实地考察之照片,逐张说明,分解现代生产流程的奥秘来科普大众,《良友》对“实业救国”所抱的期待不言而喻。(作者单位:复旦大学新闻学院)