■章洁思

友人言昭在收集“萧红纪念卡”,这是她的一项正儿八经的工作。那天她打电话给我,说是还剩最后一张,想让我来写。因为我的父母与萧红认识,还曾做过邻居。而且,父亲(靳以)还为萧红写过文章。讲到父亲,我当然答应下来。

拿到这张空白纪念卡,我立即坐下来打草稿。

那是几十年前的往事,还是父母新婚之际,在重庆北碚的复旦大学。母亲回忆说,在等待学校建造这所教师宿舍时,她与父亲三天两头跑去看,奇怪房子造得飞快,天天有变化。后来才发现,居然没有打什么地基。房屋建成,取名秉庄,他们就把婚房安顿在三楼。那时,萧红与端木住在一楼。母亲说,如果不是因为萧红常常来我家向父亲求助,她那双大眼睛总在说话间蕴满了泪,母亲也不会注意这位邻居。之后,就发现他们的日子仿佛日夜颠倒着过,窗户上糊着暗色的纸。母亲常常看见萧红独自一人里外奔波,因为她喜欢穿红色的衣服,所以格外显眼。但母亲从未见过端木,因为他从不出现,即便在他与女佣起了大的冲突,引起一大群女佣公愤,闹得不可开交之时,也不见他露面。苦的是萧红。萧红一遍遍地跑上楼向父亲求助,父亲对其充满了同情。

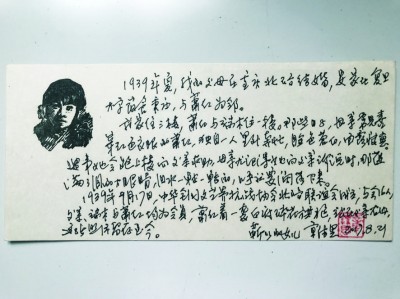

我还提到1939年9月17日中华全国文艺界抗敌协会北碚联谊会成立的那张照片。那是在王家花园召开的,与会的十六个人分两排站在那里,目光前视。父亲站在前排右三,站在他右手边的是萧红,着白底印小碎花旗袍。端木站在前排最左。这张照片是当年那位摄影者王洁之先生花了九牛二虎之力找到我工作的出版社,给我寄来。说起这事也有二十多年了,今天回想起来,我的心仍充满感激。那时,因意识到照片的不易及珍贵,我立即写了一个简单的说明寄到《中华读书报》,我想让更多的人分享。后来,许多人都在文章、书中,引用这张照片,也有向我索取的,为此我很开心,因为我的初衷如愿了。前几天,有复旦的朋友来,讲到重庆北碚夏坝的内迁复旦原址纪念馆墙上有这张照片时,我很自豪地说,那就是从我这里来的。因为我早已把复旦的许多老照片,用U盘拷给学校的档案馆了,包括那张在复旦大学南轩楼前父亲与全体缪斯社成员的合影,那是1946、1947年的影像,父亲曾任该文艺社团的指导老师。

好了,言归正传。言昭给我的纪念卡,我密密麻麻写了好几行。写完后发现还要盖章。我平时用的图章比较大,盖在上面文字就不清楚了,想来想去,忽然想起我的第一枚图章。那是父亲去成都回来带给我的礼物,是一枚水晶图章,两半合在一起,中间镶嵌着红花的图案,好看极了。对于我,一个十岁的孩子,又是爸爸送的礼物,怎会不欢喜若狂呢!一开始,我在自己的书上、小本子上,到处留下图章的印记,直到五年以后,父亲走了,我忽然意识到这枚小图章的珍贵,于是用软纸包裹,收了起来。

很久很久不用了。虽然此后我还有好几枚名家为我篆刻的印章,但这枚小水晶图章在我心中一直比任何印章都更珍贵。我轻轻打开,轻轻摩挲,六十三年前的情景宛如眼前。我把它轻轻盖在萧红纪念卡的最后,我的名字下面,这样更添一层含义。