“斗姥阁” 恒久的“传奇”

斗姥,又名斗姆,是道教供奉的女神,传说是北斗众星之母,宋元以来被尊为“先天斗姆大圣元君”。

清朝时期,金山廊下名人夏月舟等12位商民捐建小阁楼,初称“文昌阁”,为本地儿童求学前须先礼拜祈求之处,后改称“斗姥阁”。

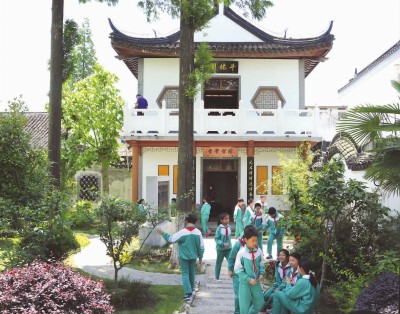

清光绪三十年(1904年),金山教育先驱何静渊先生在“斗姥阁”创办了“开智初等小学”,又称“开智学堂”,即廊下小学前身。“斗姥阁”,1979年5月被拆,2014年复建,现为学校“校史馆”,留影110余年校史,珍藏上百件珍贵文物,成为沪上鲜见的一座校内博物馆。

与书写在纸面里的文字不同,与呈现在屏幕上的影像不同,与铭刻在学子中的印象不同,“校史”唯有在一个真实的时空里得到如实地陈列,才有其形与韵的生发、迹与印的留痕、功与效的凝聚。

与独辟一个专室不同,与利用一面长廊不同,与做成一本手册不同,“校史馆”唯有在一个真实的旧址中得到完整地还原,才有其史与实的再现、貌与情的展现、睹与思的重现。

于是,“校史馆”就成为根植于学校历史土壤中的一块风景“宝地”。

一个承载着厚重“校史”和“传统”的“校史馆”,如今在上海市金山区廊下小学扎下根来,厚重起来,生辉开来。

2014年,廊下小学在建校110周年之际,别出心裁、新意迭出地完成了两个经典“工程”:一是展示学校百年发展历程的“斗姥阁”(校史馆)建成;二是由中国著名雕塑家、廊小创始人后裔何鄂女士捐建的“何鄂雕塑馆”落成。这是学校发展史上的重大事件,也是百年廊小校园文化的璀璨花朵,更是弘扬中华优秀传统文化的厚重一笔。

“校史”,是一所学校创始以来漫漫办学旅程的“历史见证”,也是所有曾经就读的学子的“共同记忆”,更是不同时期学生接受教育的“经典读物”。

“校史馆”,是一所学校记录诞生、演绎发展的“时空布局”,也是历届学子后人视景知史、睹物思情的“感知天地”,更是热血师生抚今追昔、勇往直前的“能量磁场”。

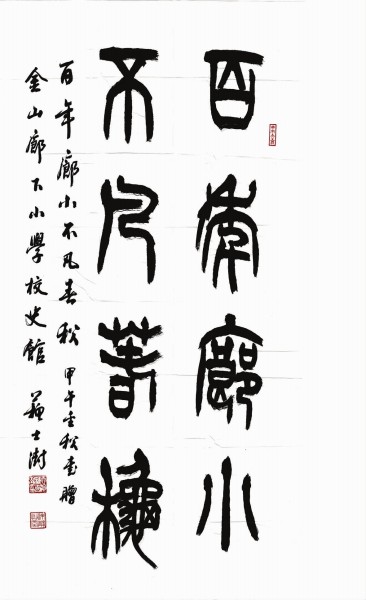

“斗姥阁”(校史馆)由廊小创始人后裔、高级工艺美术师何顾继德先生精心设计,两个楼层组成,建筑面积139平方米。它古朴典雅、精致庄重,分为“教育先驱、薪火百年、崭新十年、实物展示”四部分,保存着上百件非常珍贵的实物。“元君辉耀道传盛世,黌苑文昌卓育英才”,“斗姥阁”这幅对联,由时任中国教育学会常务副会长、原国家副总督学郭振有教授题写;“校史馆”主题“百年廊小,不凡春秋”由中国书法家协会主席苏士澍教授题写(右图),均给“斗姥阁”(校史馆)增添了浓郁的文化气息。

值得一提的是,“斗姥阁”(校史馆) 与校园“二十景”浑为一体,与创始人何朱两先生纪念堂遗址遗迹、静渊亭、志贤门、村校边门、老房子、百年老井、鲜军雕像等景点毗邻相望。“校史”与 自然融为一体的校园环境,天天与师生见面。“校史馆”与校园景观相映成趣,交相辉映,时时滋润着师生的精神世界。2012年,“百年廊小十大人文景点”被评为“上海市教育系统校园文化十佳优秀项目”;2016年,“何朱两先生纪念堂遗址遗迹”被列为“金山区文物保护点”;2017年,校园“二十景”之一“鲜军雕像”荣获“上海市中小学十大新景观提名奖”。

“斗姥阁”(校史馆)的建立,既是廊下小学对百年学校历史的珍藏之行,也是学校对校园文化积淀的保存之举,更是学校以史育人、立德树人的特色之地。在“校史馆”激活这么多有价值、有历史、有意义的教育史料和实物在沪上鲜见,这是一笔弥足珍贵的财富。

如今,“斗姥阁”(校史馆)远近闻名,成为学校传统文化教育的乡土教材,学生踊跃参观、调研、探究,学做小导游;成为廊下地区文化游览的经典项目,双休日它与“何鄂雕塑馆”一起对外开放,慕名者接踵而来,好评如潮。

2017年,学校邀请沪上辞赋名家、《上海赋》作者张青云先生撰写《百年廊小赋》,中国教育学会名誉会长顾明远教授题写赋名。此赋甚佳,大手笔也,镌刻精彩纷呈的百年史,宛如一幅气势磅礴的教育画卷。

根基之奠的保“存”价值:“斗姥阁”以旧揽“旧”

小阁楼,“文昌阁”、“斗姥阁”、“开智学堂”、“景阳高小”……廊下小学沿革过程的始点在“斗姥阁”,这是学校奠基之根,也是文脉传承的基点。学校将“校史馆”建在“斗姥阁”,倚重根基之奠的保“存”价值。

以旧揽“旧”留下历史

旧,积淀岁月,蕴含着当时的历史风貌。学校坚持以旧揽“旧”,是要保留历史的真实,揽下曾经的风云。

古色古香的小阁楼里,至今还留存着1904年前“斗姥阁”里一只红木茶几,楼梯木板和木梁很多是原有“斗姥阁”上拆下来的。阁楼造型上极富“斗姥阁”的重要元素,如柱子、檐面、翘角、观音兜、风窗等,很有历史感和沧桑感。

除了“斗姥阁”,学校还特别注重对旧址的保护和挖掘。如今,“斗姥阁”东侧的一排陈旧老房子,就是廊下镇20世纪30年代警察所驻地,1937年廊小校舍被日寇大多烧毁,当年有识之士借用这幢老房子作校舍,断断续续办学5年,这成为一段不能忘却的历史,成为爱国主义教育的生动教材。

以旧录“旧”保留精粹

旧,珍藏故事,蕴含着时代的办学传统。学校坚持以旧录“旧”,旨在发扬优良传统,保留教育的精华。

走进“斗姥阁”,丰富翔实的文字、图片、书籍、用品等史料文物令人惊叹,尤其是“创校先驱———何朱两先生”这一篇章的珍贵史料,是“校史馆”最具历史价值、最有文化内涵的一部分,集中展示了学校创始人何静渊、朱志贤两先生的生平事迹。早在清光绪二十九年 (l903年),何先生就在廊下五区头创办了金山最早的乡村学堂———“育英公学”;清光绪三十年 (l904年),在廊下镇“斗姥阁”创办了“开智初等小学”,校内还设有女塾;l908年又在廊下新建江增设“启发初等小学”。5年间,何先生以创业精神办了3所小学,为廊下教育作出了不可磨灭的贡献。

民国二十三年(1934年),由各界捐助,建造了“何朱两先生纪念堂”,南社名宿高吹万撰写《何朱两先生纪念堂记》。1937年11月,学校大多校舍被日寇付之一炬,纪念堂只剩下一块纪念碑碑额和一块刻有“何朱两先生纪念堂”的八字石匾。2004年,学校在1935年的《金山县鉴》上找到了何朱两先生纪念碑碑文,并将全文刻在一块铜牌上,连同碑额和石匾一起安放在当年纪念堂的遗址上。

史料之活的保“鲜”作用:“斗姥阁”以实做“实”

照片、茶几、钢板、证书、题词……廊下小学发展历程的见证在“斗姥阁”,诸多实物集聚于此,这是学校发展的纪实,也是史料激活的对象。学校花大力气挖掘、搜集,旨在发挥史料之活的保“鲜”作用。

镇校之宝的“复活”

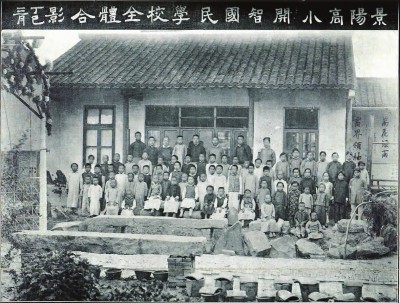

“校史馆”珍藏着三件“镇校之宝”:一是一只清朝红木茶几,至少已有110多年历史。现在连同从民间收购来的一对太师椅一起放在重新改建后的“斗姥阁”里,显得特别有意义;二是一帧“何朱两先生纪念碑拓片”,有一位爱好收集古董的校友,收藏着该拓碑,学校借来拓片进行复制,成为出彩之宝;三是一张全体师生合影的“老照片”,是1917年5月20日创始人朱志贤追悼会时拍摄的,照片上的三块石柱至今完好保存在校园里,显得特别珍贵。

史料实物的“绝活”

学校两位创始人后裔,从不同渠道得知他们的先辈创办了百年廊小,纷纷回廊小追寻先辈的教育足迹。何静渊的孙子何雷先生看到他先辈创办的廊小这么美、这么有文化,感到无比自豪,回家后把其爷爷何静渊 (廊小创始人) 和其父亲何聿堪 (廊小第七任校长) 的所有珍藏资料全部捐给学校,成为廊小最珍贵的史料。

校友怀明富先生曾任金山区图书馆馆长,对金山的教育史料研习甚多,帮助学校找到了许多难得的史料。还有一位校友保留了从小学到高中的所有证书、成绩报告单等,并主动把二十世纪七十年代的小学奖状和成绩报告单捐给了学校。受此启发,学校给许多退休教师打电话征集,后来发现有4位退休教师至今还保存着廊小二十世纪五六十年代的小学毕业证书。

百年庆典至今,从老校长、老教师、老校友的手里,从学校仓库里、角落里,乃至旧物堆里,一件件有意义的“绝活”被挖掘、整理出来,被珍藏到“校史馆”,成为无价之宝,极有价值。

收藏文物的“博活”

珍藏在“校史馆”里的许多原汁原味、不可再生的教材、本子、画册、实物可谓物旧意赅,时时勾起师生和参观者绵绵的思索和联想,特别有回忆感、归属感。

教材类:几十册不同时期的教科书,其中最早的两册是民国元年的数学课本。

练习册:民国时期、解放初期、文革时期的几十本练习册,印有孙中山、毛泽东等伟人头像的本子特别具有时代烙印。

连环画:上百册不同时期的连环画,如 《鸡毛信》 《地雷战》 《地道战》 《闪闪的红星》 《铁道游击队》等,富有亲切感。

实物:民国时期、解放初期和文革时期学校使用过的用具、教具、学具几乎都能在“校史馆”里找到,如钢板、铁笔、蜡纸、中文打字机、英文打字机、四通打字机、手推油印机、手摇油印机、拉铃、摇铃、电铃、高音喇叭、手摇电话机等几十种用具;清朝戒尺、民国教鞭、算盘、文革书包、蘸笔、铁皮铅笔盒、木质圆规、哨子、挂表、脚踏风琴、手风琴、电唱机、老电视机、幻灯机等几十种教具、学具。

教育之库的增“值”功效:“斗姥阁”以教兴“教”

理念、校训、科目、校歌、学校三风、杰出校友……廊下小学的办学精华聚集在“斗姥阁”,这是学校教育之源,也是光大要点。学校将核心文化“驻”在“校史馆”,强化教育之库的增“值”功效。

五个校名的一种“向标”

廊小办学进程与村校息息相关,原中心校下面有几十所村校。如今虽然村校已不复存在,但村校的历史、作用自有一笔。学校把上世纪民国时期“育英、启发、崇朴、崇本、敦仁”五所村校的名字,镌刻在校内“桃李园”的两扇边门上,成为富有文化内涵的“村校边门”一景。学校受“崇朴”这一校名影响,把挂在外墙上的标语一幅幅拿下来,把挂在校门口的一个个荣誉奖牌悄悄地取下来并放进“校史馆”,营造了一个朴实无华、返璞归真的校园读书环境。

民国教育的一枚“镜子”

在“校史馆”,一组民国时期开设的科目颇吸引眼球,如清光绪三十年(1904年),开设修身、读经、中国文学、算术、历史、地理、格致、体操、手工、图画;民国元年 (1912年),开设国文、算学、修身、劳作、体育、唱歌、美术。高等小学还设英文、卫生、自然、地理、历史、社会等课程;民国三十八年 (1949年),开设国语、算术、常识、图画、音乐、体育、手工、劳作、活动;高等小学开设公民、国语、算术、自然、历史、地理、图画、音乐、体育、劳作、自修。这些科目,对当代开设科目也有重要的借鉴意义。

杰出校友的一种“昭示”

载入“校史馆”的有4位杰出校友:革命先辈何穆、马本初,烈士张鲜军,残奥会冠军姚芳。

上世纪30年代,马本初到延安参加革命后,改名为“朗夏”,意在心中永远有家乡———廊下,后来又改成“方正之”,他说:“我要永远方方正正、老老实实地做一个中国共产党员。”现在校风“方方正正做人,踏踏实实做事”就是从马本初这句朴实而又催人奋进的话引用而来。革命烈士张鲜军,1997年8月1日,在金山石化戚家墩海滩边为抢救三个落水孩子而光荣牺牲,后被上海市人民政府追认为“革命烈士”。为此,学校安放了“鲜军雕像”,创作了校歌,编写了教材,概括了可学可做的六种“鲜军精神”,“做鲜军式好少年”成为廊小学子的荣耀和追求。这些校友的事迹,对学生成长有很大的激励作用。