本报首席记者 单颖文

《中国古代历史图谱》被誉为“纸上的纪录片”,是中国第一部以历史朝代为顺序,围绕各个朝代的政治、经济、制度、军事、教育、科技、文化、风俗、宗教、少数民族、中外关系等,用文物阐述我国历史的、卷数最多的鸿篇巨帙。这套12卷17册的大部头,共计使用文物图片9654张,用文物展示了中国古代丰富多彩、高水平的物质文明、精神文明和制度文明。

那么,这部前前后后编纂长达60年的书,与市面上现有的大量“图说中国历史”书相比,有什么不同?书中图片的选择标准是什么?在主编张政烺先生拟定的大纲基础上,近10年编写的《图谱》有哪些突破?记者就上述问题采访了项目发起人与《图谱》编写者。

问题一:与其他“图说中国历史”类书籍相比,《图谱》在编纂方面有什么不同?

答:第一,《图谱》将图片作为主角,用文物图片讲述历史。《图谱》常务编委、《明代卷(上、下)》《清代卷(上、下)》作者栾成显认为,以往一些“图说中国历史”类的书把图片当配角,图片是插图、配图。而《图谱》中的图片占据每页的中心地位,文字只是辅助说明。

另外,根据《图谱》主编张政烺先生早年定下的方针,书中图片必须大而清晰。1989年张先生在拟定的出版合同中要求道:“印刷必须清楚,如果图版模糊则为废品,必须毁弃重印。”栾成显说,《图谱》希望用图片给人以强烈视觉冲击,让读者在获得历史文物知识的同时得到美的享受。

第二,《图谱》的内容具有通贯性和全面性。《图谱》常务编委、《隋唐五代卷(上、下)》作者黄正建认为,从纵向看,《图谱》所涉范围从原始社会至1840年,涵盖了全部“中国古代历史”。值得一提的是,《图谱》不仅断代齐全,而且每个断代中又有细分,比如以往忽略的“五代部分”就细分了五代十国各自的章节,“只要有确定文物,都予以分别展示”。从横向看,每个断代都涉及政治、经济、军事、文化、民族、中外交流等十几个门类。

第三,《图谱》具有严谨的科学性,这也是此书区别于以往“图说中国历史”类图书的显著标志之一。何谓“科学性”?黄正建认为,《图谱》得以完成的基础是考古工作者的成果,书中图片的选择都是在有考古发掘报告的基础上完成的,必须注有出处,尽可能地交待出土时间、地点,或传承过程,并标注材质、尺寸,附有参考文献。“这一方式是以往图说类著作极少有的,也是从张政烺先生开始就定下的重要学术标准。”黄正建说,“这样的‘科学性’,保证了每件文物都能回溯,也保证了书中所收每件文物的真实可靠。”

黄正建告诉记者,“科学性”也让《图谱》编写者有时不得不忍痛割爱——书中很少收录私人藏品,作者选择国外机构收藏的文物时也相当慎重。他说,由于世界各国所藏中国文物真伪参杂,因此对于这类文物,如果没有确切证据,宁肯阙如。“这也是张政烺先生提出的原则。”黄正建举例道,比如日本正仓院收藏了许多与唐朝同时代的文物,有些可能就来自唐朝,但因为大部分不能找到确切证据,最后没有入选。

在黄正建看来,“科学性”亦是《图谱》的创新之处,使这部书实现了“历史与考古的有机结合”,能够“有图有真相”地用文物照片来展现历史的真实性,其说服力比纯文献更大,“史书流传,可能有人修改、有人瞎编,但从地下发掘出来的文物,是什么样就什么样。”而且,对读者来说,图片有时比文字描述更为直观。比如,在《原始社会卷》中,作者罗琨收录了安徽含山凌家滩遗址墓葬出土的玉龙凤璜、鸟首形璜、虎首璜。罗琨介绍,长久以来古史传说中有黄帝“合符釜山”之说,并见于唐碑,但以前从未发现史前的合符。这些5000多年前制作的玉龙凤璜、鸟首形璜均由两件组成,结合处有圆孔、凹槽相连。在出土时,两半均已合拢在一起,据研究此为“联姻”的信物,合婚时合拢,死后葬入坟墓的。虎首璜仅存一半,据研究当为军事结盟的信物。“这一考古学的成果为流传久远的合盟信物制度研究提供了某些实

证。”她说。

问题二:用文物图片为主角表现历史,有哪些难点?

答:《图谱》序言写道:“(该书的编写)打破传统历史学与考古学等学科研究之间的学科壁垒。”栾成显认为,历史以文物解读,文物同历史展现,正是《图谱》的编纂特色。编写者们采用文物与历史研究相结合的研究方式,综合运用考古学、文博学、历史学、文献学等多学科知识,做到用文物图片为主角来表现历史。

当然,这样的编写方式也带来了不小的挑战。“从专业角度说,最主要的难点在于作者必须具备历史和考古两方面知识,并系统掌握所涉断代的全部历史资料和文物资料。”黄正建解释道,如果作者没有对本断代历史的全面熟悉,就不能判断哪些历史问题需要用文物展示、说明;如果没有对本断代文物的全面熟悉,就不能判断哪些历史问题没有相应文物因而无法展示和说明。这种专业要求迫使作者在掌握本断代各种事件、各项制度、各类文化风俗的历史知识之外,必须对已出土或传世的文物有全盘了解,才能从中挑选出最能说明历史现象或历史问题的文物来。为做好这项工作,各卷作者必须将几十年(乃至上百年)来所有已经公开的考古文物资料全部翻检一遍,以自身的历史知识予以鉴别,挑选出最能反映本断代历史的数百张图片。“这一过程显然不是东拼西凑就能完成,需要做艰苦细致的工作,需要耗费大量精力和时间。”

此外,栾成显提到,一旦资料准备的过程被打断,或搜集的资料被打散,或原有的作者被替换,工作就要从头开始。加之上世纪末开始,新出文物层出不穷,更增加了搜集资料的难度。他认为,这也从一方面解释了《图谱》为什么需要长达60年的磨砺,除了政治运动、人员更替、图片版权等问题外,最主要的原因还是编写本身难度高,“纯文字怎么都不会编这么久”。

在不少编写者看来,完全用文物图片展现历史是一种理想状态。正如《图谱》主编张政烺先生所言,文物不可能全面反映历史。

项目发起人王曾瑜坦言:“不可能每个重要史实都能找到相应的、合适的图片表现。”即使编写者具备全局性眼光,挑选文物图片仍有其局限性。比如,一些朝代因为距今时代近,文献多文物多,而先秦部分尤其原始社会部分的“物证”收集就相对困难。罗琨说,随着近年考古发现和研究的进展,提供不少新知,原本她想将“人与自然”作为一个章节编写,但因为受到公开发表的资料的限制,图片不够,最后只能做成一个小节。

罗琨感到,有时候用考古资料与文献史料“直接对应比较难”。比如《原始社会卷》介绍人与自然的关系中,包括的应对措施——治水,选用了 “四千年前大型盟会的礼仪性建筑”,即安徽蚌埠禹会村“祭祀台基与涂山的相对位置”等图版。罗琨告诉记者,在禹会村地区民间长期流传“禹娶涂山”、“禹会诸侯”的故事,相关考古发现证明这里是一个大型集会的活动场地遗存,很可能与治水有关,在淮河地区确曾有联合抗洪的活动。但是要证明禹会村遗址就是建立夏王朝的夏后氏自出之祖——大禹的盟会遗存,还有待文献学理清夏人先世的源流及活动地域、考古学从文化源流等方面提供更多的实证,再进行整合研究。

《夏商西周卷》作者任会斌表示,除了时代所限,不同种类文物的表现能力亦有难易之分。比如,官制等很难通过图片展示,而手工业成果则易于展示。

问题三:《图谱》是由17位作者共同编写的集体项目,编写者从成千上万张图中最终遴选出约400张图片编入一册书。那么,在选图方面有哪些统一标准?

答:黄正建表示,虽然作者在选图时不可避免地存在主观性,但有一些基本原则是必须遵守的——“历史价值第一,艺术价值第二”,这也是早期张政烺先生为《图谱》选图定下的基调。换言之,图片只要能反映重要史实,可以不求其美观性。

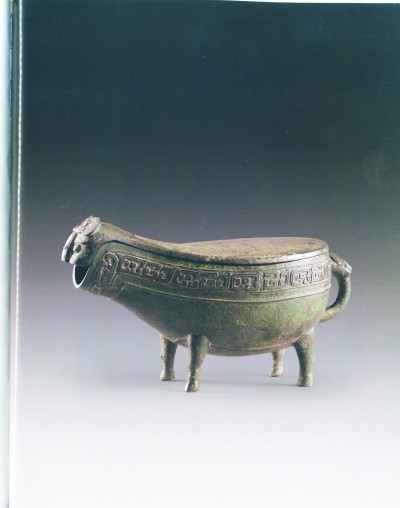

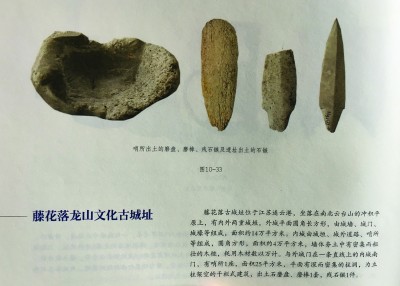

在《图谱》各卷册中,有不少这样的案例。比如在罗琨编写的《原始社会卷》中,在展现藤花落龙山文化古城址(位于今江苏连云港)时,着重介绍内城南城门右侧作干栏式建筑的哨所,她还选用了哨所基址发现的石杵臼和残石镞,以展示历史的沧桑,同时配上该遗址同型的完整石鏃(见图1),使读者对当时石鏃形制及武器发展程度有明确、直观的认识。

比如《秦汉卷(上)》中,在表现西汉后期的饮食生活史时,作者赵凯选了一张有残缺的碗图(见图2)。他介绍,这个碗是在被黄河冲垮的河南省内黄县三杨庄聚落遗址中出土的,很可能村民本来在吃饭,看到洪水来了赶紧丢下碗跑了。他说,虽然在同一时期墓葬中出土了不少更精美的碗,但他依然选择了这只做工粗糙的灰陶残碗,“因为真实生活中使用的碗比明器生动”。

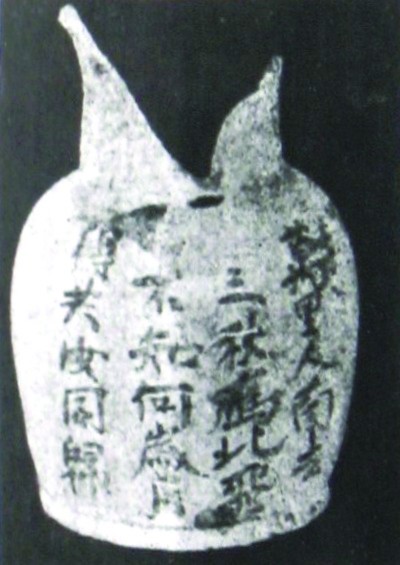

比如在《隋唐五代卷(下)》中,作者黄正建选择了一张残缺的长沙窑釉下彩瓷器图(见图3)。长沙窑是唐代中晚期重要的外销瓷器窑,他选择这张残品图的一大原因就是它的表面写有诗文:万里人南去,三秋雁北飞。不知何岁月,得共汝同归。这是当时长沙窑的特点。通过这件瓷器,他希望读者能领略到唐诗文化在当时之发达。

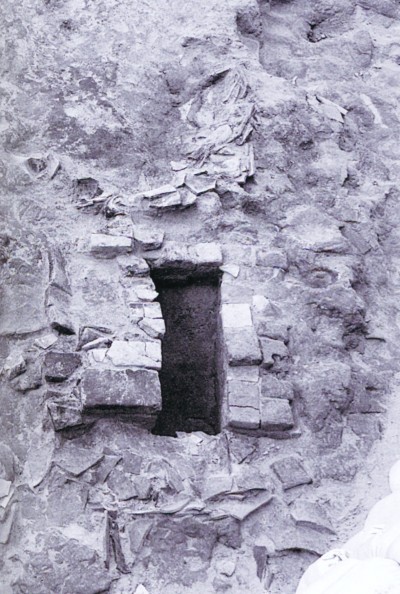

除了对光彩文物的舍弃,在《图谱》各卷册中还使用了大量以往不太入选“图说类”著作的不够“好看”的图片,比如简牍文书、墓志墓穴等(见图4)。黄正建认为,《图谱》的这一做法扩充了有关“历史图谱”的范畴,具有创新和典范意义。

另外,有些图片虽然有近照,但书中仍选用了老照片。黄正建说,这主要是因为有些文物随着时代的变迁改了模样,在这种情况下,作者一般选择早期拍摄的图片。比如,《隋唐五代卷(上)》中,有一幅山西蒲津渡关出土的唐开元铁牛、铁人图,使用的就是1989年这些文物出土后不久拍摄的图片(见图5)。原来,这些文物出土时锈迹斑斑,为了美观,人们将其涂成黑色,改变了原貌。

所谓选图“历史价值第一”,除了图片本身要能展现史实,另外还有一层含义:图片要有稀缺性,或者较为罕见。

有些图片在历史上有多个版本,在各个历史时期也产生了各种影响,这时该选哪张图呢?王曾瑜说,例如孔子像等,不可能有肖像画传世,只能从文物中找尽可能早的画像石之类。

在《图谱》中,还有一部分是以往很少看到的图片。比如,在《元代卷》中有21页是帝后像,其中后有9页。尽管在初稿送审时,有常务编委提出“不知道这些皇后在历史上起了多大作用”,但在另一些编委和出版社编辑看来,这些皇后图之前在大陆很少有过发表,值得入选。

问题四:《图谱》从1958年立项到2007年第一版问世,过去近60年。本次出版的《图谱》主要由2004年“上马”后重组的编写班子完成,与主编张政烺先生之前拟定的编写计划相比,内容上有哪些突破?

答:多数编写者认为,《图谱》大体上是按张先生的规范、框架、思想编写的。对比此次《图谱》最后一卷,即由张政烺先生编写的《中国历史图谱资料目录(封建社会部分)》来

看,突破之处主要有三点:

突破之一是注意到了制度文明。黄正建说,《图谱》的编写目的之一,就是用文物展示中国古代丰富多彩、高水平的物质文明、精神文明和制度文明。“特别是制度文明,过去很少重视,其实这不仅是中国古代治理国家的丰富经验,也是中国古代对世界的重大贡献。”他介绍,目前《图谱》各卷都有专章用文物展示制度。

比如,在张先生拟定的大纲里没有“法制”一章,在现在出版的12卷《图谱》中,有8卷将法制单设一章。在《夏商西周卷》中,作者任会斌选择了一张被誉为“中国第一部青铜法典”的青铜器亻朕匜及铭文拓片。他介绍,1975年亻朕匜出土于陕西岐山董家村一号青铜器窖藏, 157字的铭文主要记录了周王的法官伯扬父对牧牛跟他的上司武官亻朕打官司所作的判决。判案依据为当时的刑典,内容包括罪名认定和处理结果等,诉讼程序非常完备。“这篇铭文距今已有2800年,全面反映了西周的刑法和狱讼盟誓制度,是研究中国法律史的珍贵资料,说明西周已经存在着成文的法律和系统的刑罚。”

在《秦汉卷(上)》中,作者赵凯选择了一张睡虎地秦简《徭律》图。1975年12月在湖北云梦睡虎地出土竹简1155枚、残片80枚,其中大部分是秦代的法律条文、解释律文的问答及有关治狱的文书程式,是现在了解和研究秦始皇颁行全国法律的重要依据。赵凯还选择了一张《二年律令》图。《二年律令》于1983年12月至1984年1月在湖北江陵张家山247号汉墓出土,记录的是西汉吕后二年(公元前186)之前施行的律令,是人们了解汉初法令的一大依据。与之前的睡虎地秦简一起阅读,还能看到秦律在汉律中的继承。在《宋代卷》中,有两幅北宋《天圣令·田令》和《天圣令·关市令》图。1998年发现的明抄本《天圣令》现藏浙江省宁波市天一阁博物馆,保存了《宋令》293条、《唐令》221条,有许多法律条文是现存史籍中未见记载的,还有不少条文比现存史籍所记更完整。在《元代卷》中,收录了一张《至正条格》的图片。《至正条格》是继《大元通制》之后元朝政府颁布的又一部律令汇编,元朝灭亡后,《至正条格》在中国失传,残本为2002年韩国学中央研究院安承俊教授在韩国庆州调查古文书时发现,2007年由韩国学中央研究院影印出版。在《辽西夏金卷》中,作者关树东选择了一张《天盛改旧新定律令·颁律表》图。《天盛改旧新定律令》是1909年在内蒙古额济纳旗黑水城遗址中发现的,又称《西夏法典》,原件现藏俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所。这部律令是西夏文刻本,是西夏仁宗天盛年间(1149—1169)颁行的法典,也是西夏历朝法律的集大成者。在《明代卷(上)》中,作者栾成显选择了一张《御制大诰》,这是由明太祖朱元璋亲自写定的刑典,于明初洪武十八年(1385)十一月发布,每户一本,家传人诵。《大诰》整理了这一年审判贪腐方面的重大案件,以诰文的形式向全国发布,告诫官吏们不要重蹈覆辙。黄正建说,从西周亻朕匜,经睡虎地《秦律》、张家山汉简《二年律令》、北宋《天圣令》中的《唐令》《宋令》、元代《至正条格》、《西夏法典》,再到明代《大诰》,“形成了一个完整的用文物表示法制文明的体系,展示了中国自古就有发达的法制”。

突破之二是在内容上增加了社会生活史的比重。赵凯说,张政烺先生在1959年拟定的编辑计划中就已经明确将“一般人民生活(衣食住)”写入,显示出一代历史大家超越时代的卓识,而在业已出版的《图谱》中,“展现人民生活的密集度远远超过了张先生拟定的目录”。他认为,过去相当长的一段时间内,学界对衣食住行之类社会生活史的研究不太重视,但现在人们普遍理解历史不仅是帝王将相的历史,还有很重要的一部分是由普通民众的日常生活构成的,这是一种观念的改变。另一方面,展现社会生活的文物资料也比较丰富。在他编著的《秦汉卷(上)》中,有一张三杨庄汉代聚落遗址第二处庭院图,图中专门展示了当时的厕所。“读者通过这张图,可以直观地看到当时厕所的形状。”赵凯笑着说。

突破之三是对新材料的大量吸收运用,以及对时下主流学术观点和热点的关注。黄正建说,《图谱》尽可能吸取最新考古成果,出土文物的翻检和选择截至2014年(个别文物为2015年甚至2016年出土),凡是新发现的陶器、青铜器、简牍、文书、碑刻、壁画、陶俑,乃至藏于国外而国内以往少见的书画均择要收入。比如,秦二世胡亥继承帝位,过去人们普遍认为是赵高、李斯等大臣矫诏的结果。为了更全面地展现这段历史,赵凯使用了两条新材料,一个是北京大学藏汉代简牍《赵正书》,是2015年正式出版公布的;另一个是《秦二世继位诏书》,是2013年在湖南益阳兔子山遗址出土的。“这两条新材料能够丰富我们对这个历史谜团的认识。”赵凯说。

《图谱》中的图片,除了可以对某一具体事件、制度进行展现,还能成系统地传达学术概念。比如展现中国作为多民族统一国家的形成过程。黄正建介绍,《图谱》以浩繁的篇幅、图文结合的形式,立体呈现了5000年来中华民族各地域、各民族文化间不断交融、汇流,进而形成为多民族包容并进的单一制国家的历史进程。本套书各卷都给了少数民族文物一定的比例,辽夏金卷还是专卷。在《图谱》中,对南诏文物、渤海文物、吐蕃文物等都做了专门介绍,管理西藏、统一台湾、钓鱼岛等都设有专节。“全书看下来,可以很明确地看出中国作为多民族统一国家的形成过程。”

栾成显举例道,在他编写的《清代卷(上)》中,有一张“劝人恤出痘碑”图。该碑位于拉萨市大昭寺门前,由时任驻藏办事大臣的和琳立于清朝乾隆五十九年三月(1794),碑文记述了和琳在西藏拯救天花患者,并力图改变藏族平民天葬、地葬、罪犯水葬的习俗,推广土葬的努力。栾成显告诉记者,这张照片的来历也颇有纪念意义——1959年下半年,“图谱组”为搜集西藏的历史文物,由历史所牵头带领一队学者、摄像师组团赴西藏考察。“当时,张政烺先生为历史所赴藏人员在北京饭店谭家菜馆饯行,后来又去前门车站为他们送别。”他记得,后来以此次考察为基础,率先编成《西藏——祖国领土不可分割的一部分》,呈报上级部门,可惜的是,这些材料多在“文革”中散佚。

比如,在《秦汉卷(上)》中,收录了一张朝鲜《论语》竹简图。这部《论语》是20世纪90年代在平壤古墓出土的,为公元前45年汉四郡时期乐浪郡下层官吏的随葬品,是迄今朝鲜半岛发现的最古老的《论语》遗存。赵凯说,汉武帝时代,儒家思想开始上升为官方学说,“平壤简《论语》的发现,为研究东亚古代社会汉字文化与儒家思想的传播过程提供了重要线索”。

王曾瑜告诉记者,随着时代的发展,一些学术观点有所变化,并形成了新的学术热点,这在《图谱》中也有所体现。比如,在《图谱》中没有“农民起义”、“奴隶社会与封建社会”分期的提法。

问题五:《图谱》的读者是哪些人?

答:“老少皆宜。”黄正建答道,除了专业人士,“喜欢历史的普通读者也会喜欢读这部书”。

在黄正建看来,展现衣食住行等日常生活的内容对普通读者特别有吸引力,而这部分内容在《图谱》中极为丰富。比如,在《隋唐五代卷》中,就有一个章节专门写到了唐代妇女的装扮,其中有一句:“除少数民族外,戴戒指的不多,戴耳环的则几乎没有。”黄正建说,许多人读到这段时都表示出乎意料,因为在不少影视剧中,“唐女”都是戴戒指、耳环的,但这与历史事实不符。他解释,从先秦开始,中国人就有身体发肤受之父母的观念,所以人们的耳朵不能随便打洞。“影视剧的古装造型,也可以从我们的书中找到指导。”黄正建笑着说。

王曾瑜提议,可以将《图谱》列入海外孔子学院的阅读书目。 “《图谱》是一部对外宣传和传播中华古文明的绝好教材,世界各地办了许多孔子学院,可以为每个学院配置一部至数部。”他希望《图谱》将来能推出英文版。■