编译/洛安

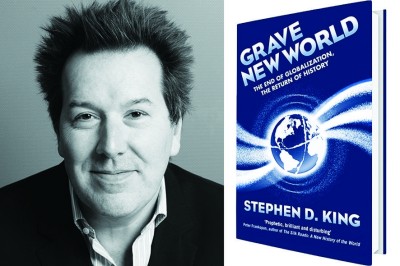

迄今为止,一波又一波的技术革新推动了全球化进程,但未来会是怎样,我们不得而知。汇丰银行经济学家简世勋在其新作《灰暗的新世界:全球化的终结与历史的回归》中提出的观点是“全球化的瓦解或许是迫在眉睫,并且不可避免”。这个世界的命运真是如此吗?

全球化并非新鲜事物。19世纪末,资本已经在自由流动,凭借低成本的运输,各国货物亦能顺利穿越国境线(关税除外)。人口也是一样,迁徙的比例甚于今日。伴随“一战”爆发,这一切戏剧性地收场了。直到上世纪60年代,国际贸易在全世界GDP中的份额才得以逐步恢复。1989年,柏林墙倒塌后,互联网兴起,加之自由资本主义的传布,各个经济体在迎来增长的同时密切了彼此的联系。

汇丰银行经济学家简世勋(Stephen D. King)在其新作《灰暗的新世界:全球化的终结与历史的回归》(Grave New World: The End of Globalization, the Return of History)中提出了这样的观点:跨越国界的经济发展不是“一个不可避免的事实”。

迄今为止,一波又一波的技术革新推动了全球化进程,但未来会是怎样,我们不得而知。植根发展中国家的企业或许会考虑用国内研发的机器人来替代廉价劳动力用于生产,这将导致业已建立的全球供应链的动摇与瓦解。互联网也在加剧经济体之间的不平等,相较原始的作业,掌握先进技术的工人收割了利润蛋糕上最丰厚的一块。技术革新同时极大地降低了通讯成本,我们可以轻而易举地与世界各地的人们交流。技术亦能导致观念的从众效应,一些偏激的想法似乎很容易就找到了志同道合者。人们逐渐意识到,互联网并不那么看重事件的真相,而是更愿意去强化现有的认知与信仰。可怕的危机悄然而至,即新的技术没能好好地为培养人类共享的价值理念服务,而是在某些场合扮演起偏见与仇恨的同谋。

移民产业的回暖面临着政治权力的抵制,这里既有经济意味的权衡,也有文化立场的考量。尤其是非洲地区的贫困人口,为了逃离生无可恋的国家以及被气候变化所破坏的生存环境,也为了寻求并增加个人的经济机会,他们可能会制造规模更大的移民浪潮。以尼日利亚为例,全国人口从1950年的3800万增长到2亿,而联合国的判断是,这项数据在本世纪末会变成7亿。彼时,尼尔利亚进入人口大国的行列,整个非洲的人口也将占到全世界的40%。倘若这样,就会造成两个方面的挑战。一是历史的经验,不满生存环境的人们会想办法流向能够提供更好机遇的地方,鉴于非洲与西方国家之间的收入差距,在未来数十年,不管对岸的欧洲国家是否做好了应对的准备,都可以预见一场声势浩大的跨越地中海的人口迁徙。当然,发达国家无疑将制定更多的限制条件以控制人口的流入,就像美国在上世纪初的做法——拒绝亚洲人和那些没能通过读写能力考试的人。二是由于人口性质的差异,在“二战”结束时设立的相关国际机构失去了原有的组织基础,如何改革或者是否寻求替代,这些问题都还没有认真考虑过。

地缘政治的转变同样是一个重要因素。1945年后,美国是全球化大厦的首席建造师与重要赞助者,但是如今,老大的权威在许多方面遭到了挑战,比如中国在太平洋地区,俄罗斯在东欧与中东。曾经亦步亦趋的西欧诸国对待国际事务,不再任由美国说了算,其针对气候变化所提出的看法明显不同于唐纳德·特朗普。事实上,美国人决定将选票投给特朗普,说明他们已经厌倦了所谓的“全球责任”,而“美国至上”成为新的共识。简世勋认为,国家间的合作安排越来越来之不易。与此同时,矛盾冲突日益频繁,至少在经济领域会出现这种情况。特朗普宣布美国退出环太平洋合作组织以及多哈回合贸易谈判未能达成一致等事件足以说明问题。一些国家和政府不再依赖国际组织,转而专注于本国利益的维护。

全球化不完全依赖于技术力量的驱动,它同样离不开理念、制度的演进与更替,而后者在本土与全球两个维度形成了我们的政治、经济和金融体系。”如同开宗明义的书名,简世勋认为全球化的瓦解或许是迫在眉睫,并且不可避免。之所以这么说,是因为经济全球化建立在基础广泛的认同之上,“当现行思想遭到侵蚀,组织架构发生内爆,无论多么先进的技术也是无力回天”。用“历史的回归”作为书的副题,他解释道,首先是一种回应——1989年,时任美国国务院顾问的弗朗西斯·福山提出著名的“历史终结论”,认为西方的自由民主与自由市场稳操胜券,将其他所有形式的政治体制甩在了后面。这种论调在当时引起了相当的共鸣。一定程度上,正是全球化的力量帮着传递西方价值观,几乎渗入世界上的每个角落。泾渭分明的边界渐渐收缩,以便于充分利用发展经济的机遇。

福山的见解在某些方面是成立的。经济机遇版图的扩大的确归功于资本流动性的加强,那些未曾意识到经济处于休眠状态的国家和地区开始苏醒过来。中国是最显而易见的例子。回到1980年,当时国内的生活水平大致相当于18世纪晚期的美国。30年后,他们奋力追赶,与对方的差距越来越小。这种超乎想象的经济转型似乎让“历史终结论”的咒语失去了魔力,毕竟中国的政治体制形式与西方不同。等到全球金融危机爆发,西方国家与全球化的甜蜜关系出现了罅隙,甚至对其产生怀疑。

经济学家们有一个通病,就是只盯着短期历史,究其原因,研究数据的时间跨度往往以年来计算,而非几十年,遑论几个世纪。同样地,他们津津乐道于开放的边界,于其而言,传统边界乃追求经济效益所必须克服之障碍,但这样的观察和思考缺乏理性。此外,一些被经济学家们定义为经济层面可行的路径或做法并不总是与社会的选择相契合。

从1950年到1990年,这是全球化的“黄金时代”。在美国的主导下,包括国际货币基金组织、世界银行、欧盟、关税与贸易总协定、北约等国际机构为世界经济(至少是一部分)制定了游戏规则。若非如此,1950年到1960年,世界贸易不太可能迎来繁盛。即便在10年后出现了金融混沌,这些国际机构完全有能力把控全局和方向。面对艰难时局,全球化就变成了理所当然的替罪羊。在全球金融危机爆发前,一些西方国家已经力不从心,不得不放慢经济发展的脚步,政客们许给选民和支持者的各种承诺(养老金、医疗、教育、税收)越来越难以付诸实践。更糟糕的是,经济的迟滞与房价的下跌将收入不均、贫富分化的矛盾暴露在社会聚光灯下。此种情形在美国社会尤盛,所以特朗普在参加总统竞选时将一部分视线转向了“被遗忘的人民”。

在这本书的最后,简世勋假想了2044年的一场竞选演说,总统候选人特朗普女士回顾了欧盟解体、美国退出北约等历史大事件。作为一个乐观的经济学家,选择如此悲凉的结尾,实在出人意料。简世勋留下了一堆问题而非答案,也没有给出太多可行性建议。置身当下的世界政治气候,他对成立一个结合了世贸组织的纠纷解决机制和国际货币基金组织的贷款功能、处理跨境债务问题的国际组织这样的想法(或者说应对严峻挑战的方案)并不抱太大的兴趣和预期。

是否确实存在简世勋宣称的全球化所面临之挑战?应该说,目前的趋势固然令人沮丧,但引出结论的某些事例是言过其实的。尽管许多根本性因素依旧存在,但2017年民粹主义势力的抬头还是有所放缓。欧洲大陆,玛丽娜·勒庞和她的“国民阵线”在6月的立委选举中表现糟糕,在拥有577席的议会中仅仅赢得8个席位;意大利的“五星运动”在一系列的市级选举中落败,元气大伤;德国的另类选举党虎视眈眈,但默克尔的基督教民主联盟在民意调查中保持了强势地位;荷兰自由党领导人基尔特·威尔德斯在大选中的表现欠佳,而英国独立党在6月的议会选举中拿到的选票不足2%。

从较长一段时期来看,简世勋关于全球化改革的一些推断还是能够站得住脚的。如果经济不安感进一步增加,那么民粹主义者就会做好反扑的准备。再比如学徒制与职业培训,即便可以提升劳动竞争力,但其对于加剧中的不平等现象所施加的影响微乎其微,尤其是职业越来越灵活,而自动化又能取代跨行业的工作。无论全民基本收入还是对机器人征税,都不是应对挑战的有效策略。财政预算的大幅削减与人口老龄化,使得美国以及其他发达国家的社会保障能否保持可持续发展面临着未知风险。

这是一个充满了危机感的全球化时代。二战以来,开放市场得以重建是基于社会对于稳定的需求,其做法是完善现代福利制度。身处不确定的当下,这套系统要想继续健康运转,有赖于更具包容性与可持续的经济增长与更公平的收益分配,而这些都与全球化紧密相关。