高子牛

地区研究是一场规模宏大、影响深远的知识建构事业,是战后美国学术的一项重要成就。它影响和改变了美国人看待世界的态度和方式。卡欣的重要意义在于:他是东南亚研究的开创者和奠基人。没有以卡欣为代表的第一代东南亚研究人的引领与铺垫,东南亚研究很难生发出日后的光辉。

二战以来,美国与外部世界的关系发生了深刻变化,“地区研究”(Area Studies)应运而生。一批学者或是出于知识兴趣,或是出于对现实的关切,或是在政府政策需求的推动下,进入地区研究领域。冷战和第三世界国家兴起,成为美国必须面对的新国际局面,地区研究与美国政府政策必然发生关联、纠葛。地区研究学者成为美国学术体系中引人注目的新群体,他们致力于专业化的社会科学知识生产,以各种方式介入美国对外政策和冷战政治。近些年来,在新冷战史中所谓“冷战社会科学”的叙事中,地区研究经常被看成是冷战知识事业的一部分,地区研究学者群体往往被说成是美国冷战国家的仆从。在美国(也在中国)经常被忽略的一个事实是,地区研究学者中也有冷战的抗拒者和批判者。

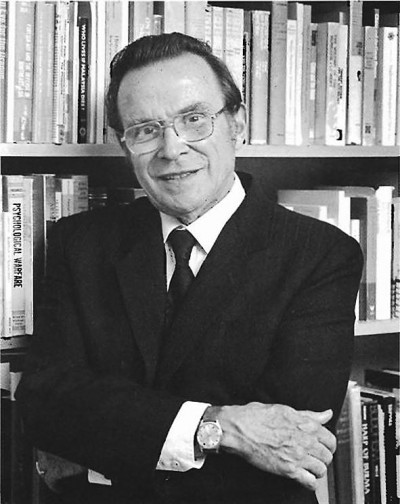

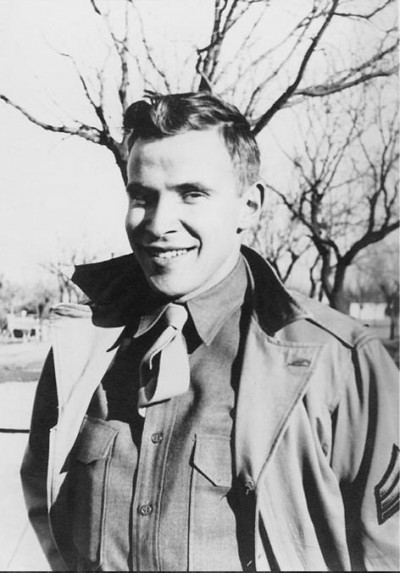

乔治·卡欣(George Kahin)正是其中的代表人物。1918年,他出生在巴尔的摩一个爱尔兰移民家庭。卡欣本科入读哈佛大学,曾以考古和人类学进路关注拉丁美洲;后转入历史系,师从费正清,以历史学研究中国。1941年珍珠港事件爆发,毕业不久的卡欣投笔从军,在战时美军的外语培训项目中接受了荷兰语和印尼语的初步训练。

二战结束后,卡欣利用《退伍军人法案》(GI Bill)的资助,在斯坦福大学完成了题为“印尼华人的政治地位”(The Political Position of the Chinese in Indonesia)的硕士论文。1946年卡欣来到约翰斯·霍普金斯大学,在美国中国研究先驱欧文·拉铁摩尔(Owen Lattimore)指导下开始对东南亚的研究。1948到1950年间,卡欣前往印度尼西亚做田野调查,据此写成的博士论文《印尼的民族主义与革命》(Nationalism and Revolution in Indonesia)成为现代印尼研究的开山之作。战后美国大学大力发展地区研究。1951年,在论文尚未发表之际,卡欣获得了康奈尔大学的教职。此后他毕一生心力领导康奈尔“东南亚项目”(Southeast Asia Program),使康奈尔成为美国东南亚研究的重镇。1960年代,卡欣被卷入了越战的大讨论,成为学界反战的领袖人物。

在中国,卡欣的声名似乎比不上他的学生本尼迪克特·安德森(Benedict Anderson),至今尚无卡欣的中文译著出版。但是作为美国东南亚研究的主要构建者以及学界反越战运动的代言人,卡欣的生平事业具有丰富的知识、文化和政治内涵。他的一生可以照见冷战年代美国智识和政治生活的诸多面向。

现代印尼研究的开创者

作为美国东南亚研究的先驱,卡欣的个人研究著述主要分为三个阶段:在1965年之前,卡欣重点关注现代印度尼西亚的历史和政治,对印尼革命以及印尼民族主义进行开创性研究,发表《印尼的民族主义与革命》一书和多篇论文;1965年之后,随着越战的进行,卡欣将研究重心转入了印度支那地区,倾力关注美国的越战政策,出版了《美国对越南的介入》(The United States in Vietnam)、《干涉:美国是怎样卷入越南的》(Intervention: How America Became Involved in Vietnam)等著作;1990年以后,卡欣将目光重新转回印尼,利用解密的档案,对印尼1958年政变进行重新解读。

很多人认为,相比本尼迪克特·安德森和詹姆斯·斯科特(James Scott)等其他东南亚学者,卡欣的作品过于零散,缺乏统一、连贯的主题;研究主题不够重要或者耀眼,缺乏理论方面的创建。他的学术成就因而很容易被研究者忽视。但若将他的作品放置到东南亚研究和地区研究学术史的图景中考察,我们或许能更好地发见卡欣作品的重要意义。

相对于“远东”和“中东”,西方对于东南亚的了解和认知起步较晚。19世纪末期到20世纪中叶,随着殖民征服活动的完成,英、法、荷等国才开始对东南亚有较多研究,在殖民地和宗主国建立相关研究机构,并派遣人员对东南亚国家进行调查。这一时期,在西方国家涌现了一些东南亚专家,其中绝大部分是殖民地官员。他们鲜有接受系统学术训练的经历,因而其著作往往只是对零散事项的记述,有失深入、系统。这一时期西方对于东南亚的研究更多地属于“东方学”样式,利用考古和文字资料研究东南亚早期历史和民俗,却忽视现代史和现实政治的研究。这使得西方对东南亚的现实状况缺乏系统了解。

二战打破了东南亚旧有的殖民统治格局,1945年8月17日,在日本投降后三天,印度尼西亚爆发“八月革命”,共和国宣告成立。但在英军协助下,荷兰试图重返印尼,双方由此爆发了激烈的冲突。在冷战背景下,东南亚成为美苏争夺的前沿,其地位和重要性空前提高,印尼的局势也受到全世界关注。在卡欣前往印尼的1948年,印荷双方虽然处于停火状态,但是印尼共和国的消息一直受到荷兰严密封锁。在美国,无论是学者还是政府和公众,他们对于新生的共和国的情况几乎一无所知,仅有的了解也只是来源于荷兰官方的通报与宣传。

在卡欣之前,从无学者研究过印尼的现代历史和政治。在学术基础非常薄弱的情况下,卡欣完全依靠自己扎实的调查和从零开始的学术积累,完成了博士论文《印尼的民族主义与革命》。论文主要分为两部分,在第一部分中,卡欣简单勾勒了从17世纪到1945年荷属东印度的历史,追溯印尼民族主义起源、发展历程;第二部分从1945年写起,重点论述了独立后印尼共和国的政局以及共和国与荷兰的纷争。

在建国初期的印尼,印尼共产党有着强大的号召力。但卡欣洞悉到,印尼革命的根源不是共产主义,而是民族主义。1948至1950年间,卡欣在印尼进行博士论文的田野研究,恰好亲历印尼革命的高潮阶段。在共和国一个“无名”的小村庄中,他曾被误认作荷兰人,遭到村民围困。激奋的

人群让卡欣第一次感受到了民族主义的力量。在共和国当时的首都日惹街头,卡欣巧遇苏加诺的演讲。当时日惹的报纸并没有提前通报这次集会,然而人们却像收到神谕一般,从四面八方闻风围聚而来。卡欣站在人群中,远远地仰视苏加诺,感受着他的身上的闪耀着“克里斯马”(chrisma)之光。苏加诺讲述着印尼的“光荣与梦想”,话语清晰有力。听众时而陷入静寂,时而爆发出阵阵欢呼,好像他们也融入到革命与历史的伟大进程中。卡欣清晰地感受到,在美国官方眼里大过一切的“共产主义”背后,实际上是民族主义在支撑着共和国的革命。对自由与独立的向往在每个人的身上滋长,在集体行动的“盛典”中爆发,汇聚成不可阻挡的力量。他意识到,印尼的民族主义并非仅仅集中在上层精英,而是有着广泛的基层民众基础;共和国的独立也绝不仅仅是青年精英的作为,而是有着广大印尼群众的支持。印尼的国家认同也是伴随着民族主义运动而形成的。

在对共和国普通民众的观察之外,卡欣还从印尼的党派和领导人入手,着重分析了共和国政坛的内部状况。独立后的共和国,各派政治势力群起,外界看来平静的政坛之下实则暗流激荡。共和国的政党派系林立,单是影响力较大的就有马斯友美党、民族党、社会党和共产党,代表着民族主义、伊斯兰民族主义、社会主义等多种意识形态。各个党派秉持不同的理念,对于对外关系、乃至国家的未来都有着不同的设想。党派矛盾复杂,内阁更迭频繁,身为总统的苏加诺奔走于各个政治派别之间,仍旧无法维持政局稳定。卡欣搜集利用了许多珍稀档案,还对领导人进行了大量的采访。这些领导人都对卡欣的研究非常感兴趣,也乐于借助卡欣之口表达自己的政治观点。卡欣将印尼复杂、纷乱的政局条分缕析,分析了每个政党及其领导人的政治倾向、性格特点,用简练的文笔勾勒了各种政治势力之间的合作、矛盾、妥协、冲突,呈现共和国政治的“全纪实”。卡欣详实的记述成为后来学者研究印尼革命最为重要的资料来源。

《印尼的民族主义与革命》是第一部研究现代印尼政治的学术著作。到今天,很多学者批评卡欣的著作过于注重事件的记述,而缺乏理论性的总结。这种观点不免有些苛责。考虑到在那个年代里,大部分美国人和欧洲人都很难在地图上找到印尼这片区域,《印尼的民族主义与革命》无疑是具有开创意义的。在学术基础薄弱、材料匮乏、消息被封锁的状况下,卡欣深入印尼,完成了对印尼革命的详实记述,单从这点看就已经颇为不易。他在书中传达的强烈的反殖民主义观点,对于民族主义的理解和同情,更使得这部作品与众不同。在五十多年后的今天,它依旧是了解现代印尼政治的必读书。

卡欣的其他几部著作也产生了重要的学术和公共影响。《美国对越南的介入》分析大量史实,严谨又不失明了,成为当时了解越南纷乱局势的经典著作;不仅在学界影响深远,也成为很多政客桌头的必备读物。1995年,卡欣与其妻子合著的《以颠覆为外交政策:艾森豪威尔和杜勒斯在印尼的隐秘溃败》(Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia),揭露了CIA在印尼的颠覆活动,改变了许多人对印尼政治乃至美国政策的看法。

卡欣更重要的意义在于,他是东南亚研究的开创者和奠基人。没有以卡欣为代表的第一代东南亚研究人的引领与铺垫,东南亚研究很难生发出日后的光辉。安德森的评价最为中肯和恰当:“卡欣对下一代东南亚专家施加了强大的学术和政治影响。”(本尼迪克特·安德森:《比较的幽灵,民族主义、东南亚与世界》,甘会斌译,译林出版社,2012年,22页)

东南亚研究的领袖

1951年,年轻的卡欣来到康奈尔大学,加入新成立的“东南亚项目”。此后的五十多年里,在卡欣的引领与经营下,东南亚项目发展出了一套独特的地区研究模式,培养了众多杰出学者,影响了美国乃至世界的东南亚研究。

卡欣的成功是在战后美国地区研究兴起的背景下取得的。简单说来,地区研究是一种打破学科界限,整合各种学科资源,对某一地区,特别是非西方世界进行集中研究的研究路径和学术组织形式。地区研究是一场规模宏大、影响深远的知识建构事业,是战后美国学术的一项重要成就。它影响和改变了美国人看待世界的态度和方式。

地区研究的创生也经历了曲折、复杂的过程。为了更好地理解地区研究,我们需要从美国对海外世界的兴趣和探索讲起。美国对海外世界的兴趣由来已久,尤其是东北部上层人士中多有对异域的知识和文化兴趣。他们带着好奇和欣赏的眼光去搜集世界各地的艺术品,有人也研究东方的思想与文化。但长期以来,美国的域外文化兴趣似乎并不指向东南亚。1898年美西战争后,美国占领菲律宾,推动了一波海外知识热。但是直到20世纪,美国对非西方世界的研究还停留在个人兴趣的层面,国家和公众的了解大多只能依靠传教士、外交官和记者等“业余人”性质的研究与写作。

19世纪末高等教育革命以来,诸如政治学、社会学、人类学等社会科学学科纷纷进入美国大学,学术专业化和职业化程度不断加深,美国取得了巨大的智识进步。然而海外研究依旧被排斥在正统学术研究之外。这一方面是因为海外研究需要克服诸如语言和文化隔膜的障碍;另一方面,相对于老牌的殖民国家,美国海外殖民时间短,所以更缺乏相关研究基础。直至二战前的1940 年,美国大学和学院的15万教师中仅有200人从事与外国有关的研究,而当年获得国际研究方面博士学位者不超过60人,而且大多数研究古代问题。国外研究依旧处于学术体系的边缘。

珍珠港事件后,战争暴露了美国海外知识的严重短缺,美国开始着手改变这一局面。军方项目的设立成为地区研究发展的重要契机和开端。鉴于很多学生即将到远东服役,康奈尔大学在1942年开设了中国和东南亚相关的课程。在1943至1944年期间,军方又在康奈尔设立了“中国地区和语言项目”(Chinese Area and Language Program)。二战结束后,康奈尔利用战时军方项目的遗产建立了远东研究学系(Department of Far Eastern Studies)。

1950年,康奈尔设立东南亚项目,为远东研究学系下属的研究生项目。康奈尔也成为继耶鲁之后,最早设立东南亚地区研究中心的美国大学。卡欣进入东南亚项目后就被委以执行主任的重任,1960年更成为项目主任。他对于地区研究项目的发展有着一套完整的设想。在创立初期,东南亚项目面临很多挑战,其中之一就是要处理地区研究项目与常规系科之间的关系。就像法国社会学家布迪厄用“学术场域”概念试图加以说明的,大学从来就不是一个完全脱离于社会世界的非功利性、非权力性场所。在学术系统中也会存在着层级分化以及资源争夺的现象。二战后的美国大学中,也有着极为强烈的学科门户主义。在地区研究出现后,很多学科都将其视为争夺学生资源的竞争者。

正是为了尽可能避免反对和阻力,卡欣没有将东南亚项目建成独立的院系,而是顺势与原有院系合作开设“联合培养计划”。项目中的老师和学生依旧隶属于常规系科,教师要在常规系科中讲授课程,项目开设的课程也都列入常规系科课程目录之下。东南亚项目不会为学生授予单独的学位,只是学生的“辅修”专业;学

生仍须选择其他系科作为“主专业”。项目的要求也简单明了:在完成原有常规系科的课程之外,学生必须选修有关东南亚知识的研讨课以及东南亚语言课;而他所撰写的论文主题,也必须和东南亚区域主题相关。

很多人都会认为卡欣的举措过于保守、妥协。但是如果对比其他某些研究中心的状况,我们就能认识到卡欣方式的务实和合理。与康奈尔同时设立东南亚研究中心的还有耶鲁大学和加州大学伯克利分校,他们起初建成独立的院系,坚持单独培养学生,颁发自己的学位证书,结果遭到了很多院系的抵制和反对,发展艰难,一度萎缩(Andrey Kahin, 'Growth and Crisis: Cornell Southeast Asia Program’s First Two Decades', Southeast Asia Program Fall Bulletin 2007,pp8)。卡欣的妥协只是暂时的,进入1960年代,随着东南亚项目的壮大、成熟,项目也从“远东研究学系”中分离出来,取得了更独立的地位。

“跨学科协作”是地区研究一个非常重要的特点。地区研究当然具有很强的“政策相关性”,但是它远非仅仅面向“现实”和服务于政策的学问。它强调对于地区状况的深度学术和文化理解。卡欣虽然主要研究政治学,但是他并不夸大政治学的地位和作用。他将政治、经济、文化、宗教等看做相互关联的方面,强调无论是研究政治还是经济,都不能脱离开社会和文化的整体性。比如,想要研究印尼的伊斯兰政党,就不仅要了解政党的组织架构,还要涉及印尼的宗教、穆斯林的经济与社会地位等多个方面。在卡欣看来,地区研究要综合调动和运用政治学、历史学、人类学、语言学、文学,甚至地理学、农学等多种学科资源。二战时,美国的情报机构对此种组织形式已经有所尝试。美国战略情报局(OSS)征召不同学科的学者,共同从事某一区域或国家的研究,跨越了学科界限。但是这种学术组织形式在大学中还完全是一个新鲜事物,没有多少经验可循。

卡欣将东南亚项目打造成了“跨学科”的研究和教学中心。东南亚项目创立的宗旨之一就是整合和利用各种资源,“增进学生对于某一特定地区的了解,进而培养优秀的地区研究者”。项目中教师来自各个院系,负责讲授东南亚的政治、经济、文学、法律等各领域的知识。项目对学生的院系背景没有限制,鼓励来自社会科学、人文学科甚至自然科学的学生加入。在研讨中,除了2位教师主持人外,项目还会邀请客座教师讲授特定主题,兼及国家历史、政治、社会、宗教、国际关系等多个方面。学生被给予了较大的自主性,每个学生可以根据自己的兴趣和需要挑选3位老师组成“专门委员会”。在完成少量的必修课程之外,他们可以根据委员会的建议,自由选择项目的课程、确定论文选题。论文经委员会3位成员的审核,即可通过。这样,每个学生的兴趣和专长都可以得到充分施展。

跨学科的组织形式,不仅有助于构建关于海外世界的知识体系,而且也会影响传统社会科学各学科的发展。美国的社会科学长期以来都是以西方世界的经验和历史作为主要研究对象,经常不言自明地认为依据西方的经验就可以总结出通则性、普世性的理论。在对非西方世界的调查研究中,很多学者发现所谓“普世性”的理论对某些特定地区并不适用。地区研究的成果不仅修正、补充了旧有理论,而且还催生出了一系列新的理论和认识视角。随着地区研究运动的推进和深入,“文化相对性”的理念被加以申述阐扬。

文化相对主义主张“对外国地区建立充分认知,以至于达成这样一种自觉,即每一种文化都有其自我延续的和独特的形构,每一种文化都是在其独特的历史当中开发出解决其生活问题的办法;没有一种文化能够绝对地或者天然地优越于其他文化”(牛可:美国地区研究创生期的思想史,《国际政治研究》2016年第6期,26页)。通过对域外地区、异质文明的了解,地区研究学者经常发现每种文化都有着对当地人和社会的独特意义与存在价值,所以更倾向于认为不同文化之间不存在高低优劣之分,反对等级制的文化观念。在地区研究和文化相对主义的引领下,一些美国人开始重新理解“他者”,并进而重审自身文化。我们虽然不应过于夸大地区研究的影响,但是地区研究对于破除“西方中心主义”、“美国中心主义”的确曾经发挥了很大的作用。往往为人们所忽视的是,美国在1960年代以后出现的多元文化主义思潮以及平权运动,乃与地区研究大有关系。

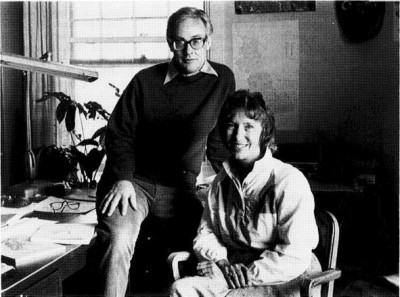

跨学科是地区研究的优势,但是跨学科经常是复杂和微妙的,要面临各种制度和观念上的不适和障碍。很多学校的地区研究中心因为师生分散在各个院系、组织架构过于松散而缺乏认同感。为了加强项目师生之间的交流和凝聚力,卡欣向校长申请了一栋废弃的房子作为“现代印尼计划”(Modern Indonesia Project)的办公场所,亲自带领学生修缮、装修房屋。项目的老师和高年级学生都可以自由申请办公室。“西街102号”(102 West Avenue)拉近了师生之间的距离,为学生之间的交流提供了平台。著名的“棕色袋子午餐会”就于此举行,学生和老师在用餐时交流讨论,其乐融融。师生间的关系非常紧密,以致于东南亚项目得来“康奈尔黑帮”(Cornell Mafia)的戏称。就是在这栋房子里,本尼迪克特·安德森在师长的呵护下,从众人口中的“安德森宝宝”逐渐成长为一代学术领袖。如若没有这幢房子,东南亚项目的老师和学生可能就会分散在校园各处,缺乏交流与思想的碰撞,流于分散。专属的活动场所,也间接加强了东南亚项目的独立地位。

在美国地区研究特别是东南亚研究的发展过程中,也出现了现代社会科学常见的“碎片化”倾向。东南亚是中国、印度、西方文化交汇、碰撞之地,在东南亚国家之间、半岛和群岛之间、古代和近现代之间的差异性极大。就连“东南亚”这一区域概念本身,也不断受到质疑。在东南亚研究发展的过程中,很多学者过于专注国别研究,而忽略东南亚整体的联系。他们的视野也因此过于狭隘,影响了研究的深入发展。

卡欣特别强调整体性视野和比较研究。他要求学生在选修国别史课程外,还必须选修具有比较特性和“泛东南亚”的课程,比如“非殖民化的比较”、“东南亚的山地部落”、“东南亚的农村发展”等(Benedict Anderson, A Life beyond the Boundaries: A Memoir, London: Verso, 2016, pp36),着重培养学生对东南亚的整体意识和比较研究的自觉性。为此,卡欣寻求对东南亚的“全方位覆盖”,尽力达成每一国家地区、各个历史时代的教学和研究均衡布局、全面发展。比如,到了1960年代随着越南战争的进行,卡欣发觉无论是康奈尔还是美国,对于印度支那地区的研究都过于薄弱。在美国国内学者匮乏的情况下,卡欣竭力从海外延聘老师和访问学者,甚至利用很多特殊渠道,邀请诸如英国前首相安东尼·艾登(Anthony Eden)、南越的“国防部长”陈文敦到康奈尔讲学。

卡欣的教学、研究理念,使得东南亚项目培养出大批诸如本尼迪克特·安德森这样的优秀学者。在整体视野和比较研究的框架下,学者更容易超越相对简单的经验研究积累,得到更深入的、理论性的认识。安德森日后回忆,《想象的共同体》的完成,在某种程度上,应该归功于卡欣的培养。

在学术研究之外,卡欣对学生的人生态度也产生了重要影响。卡欣认为学者应该肩负“启蒙公众”的职责。卡欣并不是“无政府主义者”,他激烈的言辞也不意味着对国家和政治放弃希望。相反,他不排斥与国务院和国防部合作,悉心培养其中的年轻官员,将对明智的政府的期望寄予他们身上。他将这份道德关怀和积极介入政治的态度传递给了学生。有很多外国学生,特别是东南亚的留学生,毕业后回到祖国,成为重要的学术、政治领袖。

在卡欣的领导下,康奈尔东南亚项目成为地区研究的重镇,“康奈尔模式”也被学生带到了全世界的大学中。赫伯特·费思(Herbert Feith)在澳大

利亚莫纳什大学仿照康奈尔建立起了东南亚研究中心;在伦敦大学亚非学院的改革中,东南亚项目的毕业生露丝·麦克维(Ruth McVey)发挥了极为重要的作用。康奈尔模式不仅是东南亚研究的中心和策源地,也成为地区研究的经典组织范例。卡欣无愧为东南亚研究的世界性领袖。

高贵的爱国者

在卡欣去世后的追思会上,卡欣最得意的学生本尼迪克特·安德森深情回忆了老师。他称卡欣是一个“爱国者”。卡欣的爱国并非盲目支持美国的官方政策和行为。他对于美国的国家利益和精神价值有着独立的思考和判断。他对于美国有着极高的期望,他的批评也常常夹带着“恨铁不成钢”的愤怒和失望。

卡欣成长于罗斯福新政高歌勇进的年代,他本人即是新政的支持者和坚定的“自由派”。他热心政治,怀有强烈的社会政治理想。早在哈佛的学生时代,卡欣就非常关心政治和国际关系。1940年,正值法国陷落前夕,美国虽未直接参战,但是欧洲和亚洲的局势已经引发了卡欣和他的同学的关注。他们组织了一场名为“通过新国际秩序达成和平”(Peace Through a New International Order)的讨论会,以模拟国际会议的形式,邀请各个高校的学生扮演不同的国家,借以表明战争的矛盾可以通过协商解决。他们还曾设想邀请德国、日本驻美大使出席,但是在校长科南特(James Bryant Conant)的严厉批评下作罢。虽然在现在看来,卡欣的想法有些天真,但是这在当时也算是不小的创举。面对大战的危机感与压迫感,作为学生的卡欣没有选择沉默,而是勇敢地表达对于时局的关心和态度,并提出了自己的解决方案。

在冷战的背景下,随着国家权力向学术界的渗透,知识与权力的关系也在不断发生变化。知识分子逐渐从象牙塔中走出,卷入政治和舆论的漩涡。“1950年代以来,学院学者介入外交和国防事务蔚然成风”(牛可:作为冷战批判者的加尔布雷斯,《世界知识》2009年第15期,64页),很多学者乐于充当“冷战斗士”,全力支持政府的反共和尚武政策。其中不乏有罗斯托、白鲁恂这样的知名学者。然而也有少数人坚持着“漫漫长夜守更人”的非依附性身份,他们选择与政府保持疏离,对美国的冷战政策提出严厉的批评。卡欣即是其中的代表,“他似乎是战后美国对东南亚霸权计划的逻辑历史对立面”(本尼迪克特·安德森,《比较的幽灵,民族主义、东南亚与世界》,甘会斌译,译林出版社,2012年,23页)。

在印尼调查期间,卡欣就因敢于批评美国的印尼政策而被吊销护照,甚至遭到联邦调查局的调查。1950年,在荷兰海牙召开了旨在解决印尼问题的圆桌会议。卡欣对于美国代表柯契兰(Merle Cochran)的表现十分不满。他认为柯契兰虽然促成了印尼最终的独立,但是却又偏袒荷兰。在柯契兰的支持下,荷兰拒绝归还西伊里安(West Irian)。西伊里安领土成为遗留问题,不时引发冲突,直到1963年才最终解决。柯契兰还向印尼共和国施压,强迫印尼偿还荷属东印度欠下的13亿美元的债务。而这些债务大部分是1945年后荷属东印度“镇压”印尼革命的军费开支。回到美国后,卡欣四处奔走,为新生的印尼政权寻求支持,他也将对柯契兰的意见和批评传达给了国会议员。柯契兰怀恨在心,说卡欣是“亲共分子”,将卡欣的护照没收了将近五年时间。

到了1960年代,卡欣又参与了反对越南战争的运动。1965年5月,他被美国全国教育委员会邀请到华盛顿参加辩论,对手是当时大名鼎鼎的、约翰逊政府国家安全顾问麦克乔治·邦迪(McGeorge Bundy)。约翰逊有意贬低这场辩论的影响,在辩论开始前的最后一刻,将邦迪派往多米尼加执行任务,由来自伯克利的罗伯特·斯卡拉皮诺(Robert Scalapino)取而代之。出乎约翰逊的意料,这场辩论在美国引起了强烈的反响。虽然卡欣自觉表现平平,没有发表什么“惊世”言论,但他的观点却被很多人接受,经常被反战宣传物所引用。卡欣此后频繁受邀到各所大学发表演说。

即使被推到风口浪尖,卡欣也力求保持冷静的头脑和清醒的判断力。直到1960年代,康奈尔乃至整个美国的越南研究还非常薄弱,卡欣还并非印度支那地区的专家。随着美国军事介入越战的逐渐升级,美国国内的反战声浪不断壮大,被认为是“东南亚研究专家”的卡欣成为了各方势力争取的对象。卡欣有自己的苦衷:当时很多人对地区研究存在误解,理所当然地将卡欣认作“东南亚通”。然而东南亚是一个很笼统的、甚至存在争议的概念,卡欣所研究的印尼与越南差异巨大。卡欣对此颇有自知之明,所以在1965年之前,他虽然对美国越南政策不满,但基本还限于密切观察,对越战的批评也只在康奈尔的课堂上发表。然而情势的发展却让卡欣难以继续保持沉默。当时美国少有的几个越南专家,都迫于政府的压力而噤若寒蝉。虽然因此招致了很多批评、非议,卡欣依旧选择挺身而出。

卡欣的与众不同之处就在于,他对于美国的冷战政策没有仅仅停留在简单的批判。在反冷战和民权运动中,很多知识分子都试图向当权者讲述“真理”。他们往往都有着鲜明的立场和观点,并对此笃信不疑;很多人坚持践行着自己的价值和信念,敢于直言,挑战当权者。但是冷战中,和理念、价值纠葛不清的“真理”却是含混或者苍白的。任何人、任何群体、任何势力都可能依据自身的利益和动机,而开发出一套属于自己、服务于自己的“真理”,并对此持有不容置喙的武断。在某种程度上,冷战本身就是价值观念冲突的结果,成千上万的美国士兵为此战死海外,不计其数的亚非拉民众蒙受灾难。但是美国“新左派”史学的领军人物、著名外交史学家沃尔特·拉弗伯尔(Walter LaFeber)指出:卡欣的独特之处就在于,他致力于“向权力讲述”的是关于事实的“知识”(George McT.Kahin: Southeast Asia: A Testament, Taylor&Francis e-library,2005,Foreward ix)。卡欣不以价值判断出发,而是利用实地调查和阅读档案,通过学者式的观察和分析,极力搜寻着被掩盖的真相,并将其公布于众。卡欣所寻求的是把判断建立在事实的基础之上,他要求当权者的也是这一点。他也因此受到各方尊重,即便他的论敌和宿敌。

因为越战,卡欣将研究重心转向了印度支那。他不仅阅读了大量的档案,而且从1961年起一直坚持到越南实地调查。长期的田野工作严重损害了他的身体,他曾2次突发心脏病。卡欣与南越的高层吴庭艳、阮文绍,北越总理范文同等人都有着密切的交往。值得一提的是,借助偶然的机会,卡欣与佛教组织,特别是反对南越政府的佛教地下组织取得了联系。佛教是越南最大的宗教,南越80%的人口都是佛教徒;佛教组织在1963年开始参与反对吴庭艳政府的抗议活动,逐渐成为南越重要的政治力量(同上,pp189)。卡欣认为当地的佛教组织作为“第三方”力量,本有助于促进南北双方的沟通,尽快结束战争。但是无论是西贡还是美国政府都对佛教组织缺乏了解。此外,1967年卡欣还在佛教组织的帮助下,暗访了顺化等地的医院。美军曾在此地投放大量汽油弹,造成大量平民伤亡。南越政府却借助“转移伤员”等各种手段蒙蔽调查团,极力掩盖惨剧。卡欣将调查结果如实反映到了美国国会,引发关注。

在卡欣看来,南北矛盾本可以通过全国大选而和平解决,但是美国的介入打破了《日内瓦协定》规划的和平进程,艾森豪威尔的印支政策破坏了一切。他认定胡志明对美国的反抗,不是来自于世界共产主义,而是植根于越南民族主义。他认为无论是在北越还是南越,民族主义都比共产主义发挥着更为强大的力量(同上Foreward xi)。北越政权的兴起,本质上并非共产主义的“扩张”,多米诺骨牌效应成了无稽之谈。由此,美国声称的发动越战的理由,就失去了道理和合法性。他认为美国政府过于轻视民族主义的力量。驱逐法国殖民势力、追求国家独立的领袖是胡志明,而非南越西贡政府。越南民众对于民族主义的信仰与热情,使得胡志明比西贡政府更具合法性。所以他认为无论美国给予多么强大的军事援助,也无法长期维持南越政权的存续。

虽然刻意与政坛保持距离,但卡欣也会竭尽所能去推动美国改变政策。他在富布赖特(James William Fulbright)与麦戈文(George McGovern)的身上看到了相似的理念和热情。富布赖特和麦戈文是当时国会中反战的“先锋式”人物,卡欣帮助他们分析印度支那地区的历史和政治发展状况,为他们的反战行动提供事实依据。他曾与麦戈文合作,在电视辩论中舌战威廉·邦迪(William Bundy)和“鹰派”盖尔·麦基(Gale McGee)。邦迪将卡欣视为强劲对手,用尽各种手段拉拢。在富布赖特的邀请下,卡欣向20多位参议员讲述了在越南调查的见闻,影响甚至改变了某些议员对于越战的看法。从他们的身上,我们看到的是美国学者与政治家合作与互动的一种样式,其中多有发人深省之处。笔者在这里想到的是:卡欣虽然不是职业政治家,但是我们能够在他身上看到马克斯·韦伯对于理想政治家的定义:热情、责任感和判断力。在知识生产职业化的年代里,卡欣在他自己作为职业学者的位置上、以他自己的方式寻求和运用知识,坚守理念,阐发价值。

2000年,卡欣在纽约州罗切斯特去世。作为学者,卡欣著作等身,《印尼的民族主义与革命》依旧是印尼研究的经典之作;作为教师,他领导了康奈尔东南亚研究项目,培养了安德森等一众杰出学者。他的一生贯通学术和政治,为后世留下了丰厚的遗产与教益。

本文写作得新加坡南洋理工大学周陶沫教授、北京大学历史学系牛可教授帮助良多。特此志谢。

(作者单位:北京大学历史系)■