文/犬伏雅一 编译/林叶

照片要将瞬间的影像定影下来,形成“照片的表象”,经历了一系列发展。这个过程从有一台具备几何透视法功能的拍照装置开始。让透视法原理实现机械化的是暗箱。

德拉·波尔塔的《自然魔术》对带镜头的暗箱作了详细说明。作为画画的辅助装置,暗箱的功能得到了充分肯定。不久之后,因为几何光学的实现,暗箱作为一种以几何学原理为基础的绘画装置得到了广泛使用。在18世纪的百科全书图版中,就有对此精密装置使用方法的说明。

暗箱虽然在几何学上确保了形成瞬间影像的能力,但这归根到底是理论上的事。在实际运用这个装置的过程中,需要将投影出来的影像在实际存在的时空里描绘下来。那么,抽象对象的点与对之进行映描的行为,要如何在实际存在的空间里完成?这就必须提到笛卡尔的机械装置。

笛卡尔所描绘的对外部世界的认知,用现代话来说,就是为了回避重新回看投影在视网膜上的影像——这里暂且不考虑盲点的存在——这种无限后退的悖论。就像开普勒通过牛的眼球所认识到的那样,眼睛是作为一种与暗箱一样的装置在发挥功能。视网膜上的几何影像,虽然是外部世界被解析后的结果,但其过程必须符合数学上的合理性。视网膜这种属于实在世界的身体部位,经由松果体这个最后的身体媒介装置,与理性的信息处理空间相结合。如果从身体机械论立场来看,成像于眼睛这种机械屏幕中的东西,是一种几何意义上的瞬间影像,直接在“我”的身体中建构出理性的外界影像。但是,在现实中,“飞矢”(引自芝诺的第三悖论“飞矢不动”。设想一支飞行的箭,在每一时刻,位于空间中的一个特定位置。由于时刻无持续时间,箭在每个时刻都没有时间而只能是静止的。鉴于整个运动期间只包含时刻,而每个时刻又只有静止的箭,所以芝诺断定,飞行的箭总是静止的,它不可能在运动)是看不见的。虽然有身体、时间的逐渐介入,但牛顿力学的成立却暧昧地保持这个破绽的存在。就算是康德,也是以先验知觉的形式将时空纳入其中,在制度上将这个模糊性吸收进批判的体系,并让它云消雾散。

与人眼不同,暗箱是一种机械存在物,缺少用来解析成像的推论零件,必须要有某个看起来仅限于机械维度的推论装置,这就相当于现在数码相机中的摄像解析功能。弗朗索瓦·蒂费涅·德·拉·罗什被认为是“摄影”这一观念的创始人,他在小说《吉方特》(Giphante)中第一次提到了与这个机械装置相连接的想法:那是一个类似画布的东西,上面涂了妖怪制作的炼金术药剂,只要将这个东西对准想要复制的对象,外界之像经过映射之后,一模一样的图像刹那间就出现了。如果朝着现代科学的方向去理解,这个想法的确实现了机械式的外界影像。

《吉方特》所描写的将外界之像、瞬间影像在机械装置的联系中二维定影下来的这种愿望,不久后在尼塞福尔·尼埃普斯的手中得到实现。在19世纪初,尼埃普斯实现了阳光摄影术,花了相当长的时间曝光。他在1826年(或1827年)拍摄了一张窗外风景的照片(图①),用了差不多8小时“利用太阳光线,印刻在涂了沥青的平面上”,形成了模糊的影像。

19世纪是一个速度至上的时代,于是摄影便以缩短曝光时间为发展目标。达盖尔摄影术发明后,曝光时间缩短到了几分钟。但要制作出相当于“飞矢”的影像,拍照时必须使用能固定动作的零件。由于将运动物体定影下来的摄影影像尚未实现,在一张拍摄繁华街头的银版照片(图②)里,图像中是不存在任何运动物体的,显现出来的只是风景。19世纪后半叶,随着火胶棉摄影法的导入,曝光时间逐渐缩短。

人们在发明运动影像的反复试验过程中,将捕捉瞬间的想法与“翻书动画”的原理联系起来,拍摄出了类似模拟瞬间照片的影像。

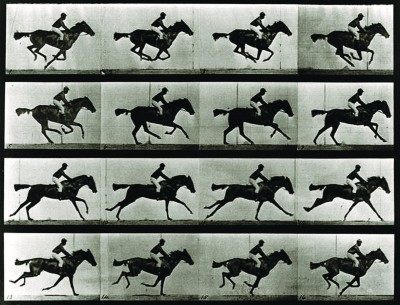

连续摄影的决定性先驱是迈布里奇。1878年,受参议员利兰·斯坦福委托,迈布里奇在加利福尼亚州帕罗奥多拍摄下快速奔跑中的马(图③)。他共用了12台照相机,采用电动结构的切断式快门,以1/25秒的快门速度进行拍摄。在1882年,出现了拍摄连拍照片的固定底片“连续摄影机”。

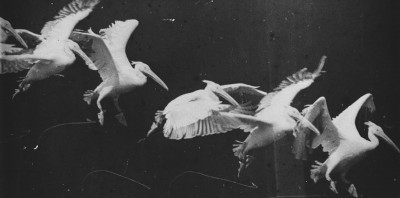

之后,E.J.马雷发明了“摄影枪”(图④),并用它拍下了一组鸟的动态照片(图⑤)。为了让瞬间影像固定并环绕在圆盘的圆周上,奥托马·昂休茨发明了缩短曝光时间的间隔式快门来拍摄瞬间影像。后来,在恩斯特·马赫手中,快门速度进一步提高,可以拍摄子弹穿透的照片。在大众化推广这一点上,迈布里奇的连续照片被印刷制成《动物动态摄影》(Animal Locomotion)一书,让很多人对肉眼无法捕捉到的瞬间影像留下了深刻印象。

迈布里奇的连续摄影术及之后由柯达生产的“按下快门,其他交由我们完成”式的相机系统,都是通过胶卷实现的。当胶卷进一步发展成以赛璐璐为材料的胶卷时,卢米埃兄弟电影放映机的发明就指日可待了。

(作者为日本大阪艺术大学教授,译者为自由撰稿人)■