钟翀

上海是我国近代史上与日本交涉最为深入、同时也是近代地图文化最为发达的城市之一,日绘上海城市地图在沪起源较早,并与本埠地图在技术和资本方面都曾发生深入交流。近代日本的上海地图绘制,起始于1873年驻沪领馆编制的《清国上海全图》,而终于近代末虹口日本堂书店的地图创作,期间历经近半个世纪,相继绘制刊行的单幅地图至少有10余种,其年代之早,数量之多,均居日绘中国城市地图之首,因此日绘上海地图的研究,可以说颇具典型意义。

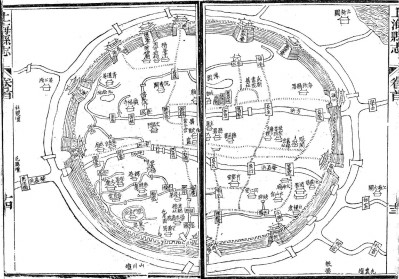

近代以来,基于实测的近代地图传入东方,此类地图与当时流行于中国的传统木刻绘图全然不同,其所反映的地物内容,无论是精确度还是丰富程度,都有了质的飞跃,加之采用石印、铜版等新型印刷技术,以及普及于民的地图理念,给我国地图文化与制图技术的革新带来深刻影响。清末描写地图的两首竹枝词,反映了近代上海智识人士对于这两类地图的不同认知。同光时期,参与县志编修的秦荣光或许受到了近代实测地图的刺激,他在《上海县竹枝词》中对于当时的传统绘图技术深感不满:“图学前人都不明,晋裴秀论最称精。细观各志诸图式,多失其真眩我睛。”而与之对比的是,同一时期佚名所撰《续刊上海竹枝词》则流露出对于西方舶来的近代测量术的激赏:“制出团圆大地球,量天有尺一针浮。海滨真得畴人术,经度分明四部洲。”

在东亚诸国西风东渐的潮流中,日本无疑是开启风气之先的国家。不过,东洋的地图文化,实际上自前近代的江户时代就已发育形成,其测量术与制图产业独树一帜,从测绘之精、刊印之良、运用之盛这三方面来评价,说它是西欧文化圈以外近代地图文化之“又一极”亦不为过。例如,文政四年(1821年)伊能忠敬创制的日本全图,其精确度曾令西洋人大为叹服;京都与江户等都市留存的诸多大比例尺实测平面图(见图1《江户城图》),准确实用且多姿多彩,反映地图文化在当时日本社会的浸润与发达。明治以降,日本制图业者追踪模仿近代实测技术,并迅速将西洋测印手法融入其制图传统之中。自晚清始,日本的制图业便开始向东亚大陆伸张,地理、文字上的诸多便利,加之甲午、日俄战争以后日侨与日商的大量涌入,亦使其介入之深、影响之广,均达到远非西方列强所可比拟的程度。

上海是我国近代史上与日本交涉最为深入、同时也是近代地图文化最为发达的城市之一,日绘上海城市地图在沪起源较早,并与本埠地图在技术和资本方面都曾发生深入交流,不过此类地图传存稀少且收藏分散,近年来,笔者访查中日各处公私机构,致力于搜集此类稀见地图及其相关资料,本文特将其按绘刊年代先后,次第编排并略作介绍如下。

近代最早的日绘上海地图——《清国上海全图》

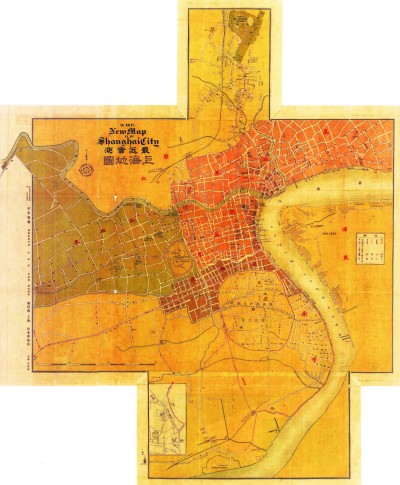

日本之近代海外开拓起步较英法等西方列强为晚,直至庆应二年(1866年),幕府方准一般国民渡航海外。明治三年(1870年)10月,日本外务省在沪始建上海出张所,翌年缔结《中日修好条规》,由品川忠道任代领事。就在领馆开设之次年(1873年),日人即已着手绘制上海地图——《清国上海全图》(见封面图)。

此图不仅是近代日绘上海图之嚆矢,亦是目前所知日绘中国近代城市地图之开端,因此存世极少,以笔者所闻,仅见于日本的京都大学与内阁文库以及去年北京某拍卖会这3处(其中内阁文库藏有相同2幅)。

该图以黄浦江、苏州河交汇点为中心,详细描绘同治末年上海租界及“浦东崎”(今浦东陆家嘴一带)的街道、桥梁、码头与海关、港长局、各国领事馆等机构,黄浦江沿岸码头细分为9区。但上海县城仅绘出北半部分,城内表现也较简略。

全图开幅宽广,印制洁雅清丽,图上有线状比例尺(换算数字比例尺约1:7000)与方位尺。色彩上以红色表示房屋、黄色表示道路、蓝色表示河流水塘。值得留意的是,此图虽然在测绘上采用了西方实测技术,但其文字标注与边框设置等图式、以及用纸(传统“和纸”)与敷色(“锦绘”色调)等绘、印工艺上均可察觉前近代以来日式制图的浓厚特色,因此可以说是一种典型的近代初期日制城市地图。

图上载有品川代领事与成富清风(明治初的日本留学生,1871年来华)所作识文,其中成富氏文提及:

壬申之岁,品川领事官于上海也,患市塵纷杂,虽有旧志,苦非全璧,使览者仍无把握,往往有迷途之叹。遂留心审察,倩绘图者画成善本,逐一细志,精勤校正,阅数月而后成。质诸西人,西人称善。

由此明确本图系第一任驻沪领事品川忠道在领馆创设之初的壬申年(1872年)主持编制。考虑到当时登录在册在沪日侨仅数十人,难以私测如此精准的城市平面图,亦可洞悉此图绘制的官方背景。而品川识文明言“只有旧志而无全图”以及制作该图时只能参考西文上海地图这样的制图背景,推断该图之作,乃近代日本人绘制上海地图之始。即便如此,在上海的近代地图史上,此图之出现相比本邦所制最早的实测上海地图——光绪元

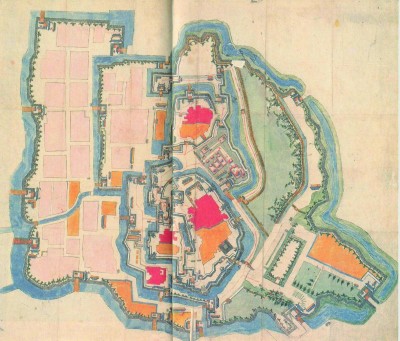

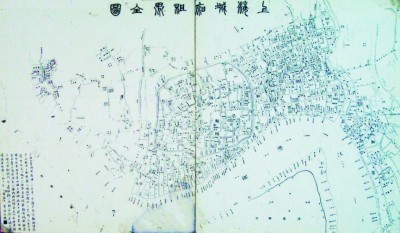

年(1875年)由上海道台冯焌光主持绘制的《上海县城厢租界全图》(见图2)还要领先两年,其时本国的上海地图测绘尚处于传统绘图阶段(见图3《上海县城图》),可见明治初年日人对近代地图的重视与敏感已经大大领先吾国,故此图之作,实为近代以来彼邦登陆伊始“人马未动,地图先行”之典型案例。

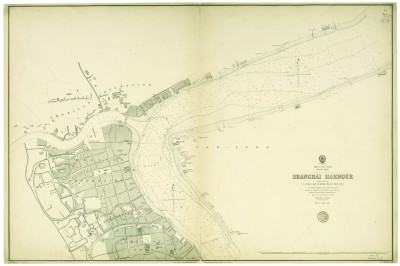

本图无疑系采用西法测绘之实测图,但在同治初年的上海,日人何以能够组织精确的近代地图测绘?图上品川的识文帮助解决了这一疑问。按识文说明,此图是以1866年上海港长、西人“ホグリー”所绘图为底图,并参考1866年由工部局测量者所制地图与相关街衢、港航资料编绘而成的。根据图式特点以及“ホグリー”对应于Hockly的音译,可知其所用底图当即1866年英人所绘《上海港图》(英文原名China East Coast, Wusong River, Shanghai Harbour,见图4)。

今存于英国航道局的《上海港图》,是由上海港长J. M. Hockly等人于1866年施测、英国海军本部于1868年出版的一种近代早期上海实测图。与《清国上海全图》对比,除了ホグリー即Hockly这一点外,在为数不多的近代早期西文上海图之中,无论是绘制范围、总体比例,还是描绘重点以及河道、码头等地物的具体表现,与之相似者舍此无他。两图的主要差别是对于建成街区与道路的表现——按《上海港图》的说明,其城市部分表现主要依据1861年法制地图,资料相对陈旧,而《清国上海全图》则做了较多增绘,不过从目前所知同时期的西文租界地图来看,要增补这一部分的内容并非难事,绘者完全可以参考1864—1866年间刊行的英、美等国的大比例尺租界实测图。事实上,迅速追踪西人最新测绘成果,并在补充调查的基础上将之加以编绘或改进,也是近代早期日本制图的一大特点,而相形之下,同一时期国人之地图绘制,在引进与更新方面则显现出更多的漠然与迟滞。

光绪时期岸田吟香与《上海城厢租界全图》的编绘

同治末年清日定约之后,来沪居留的日本人逐年增加,1875年三菱商社开通横滨-上海间定期航路,至1885年沪上日侨已达595人,这其中多数居住在英租界从事商贸活动,但也出现了岸田吟香这样文化名人。

岸田吟香(1833—1905年),又名岸吟香,近代最早来华日商之一,同时也是著名的汉学家、早期日本对华谍报活动者,著有《吴淞日记》(1866年)、《清国地志》(1882年)等。光绪四年(1878年),岸田吟香在河南中路开设贩卖眼药的乐善堂上海分店(总店在东京),并于1881年始创印刷厂,经营铜版印刷及图书业,一度获利甚丰。岸田氏前后寓沪数十年,广结文化名流,成为沪上名人。在沪期间,他以乐善堂为据点主持绘制了多种上海地图。日本文豪冈千仞曾在《观光纪游》中描写当时他所亲睹乐善堂在沪印刷工房印制书籍与地图之状:

(1884年)九月一日,与吟香抵郭外一舍,群工粧制铜版诸书。书多《四书五经注解》,曰铜版缩小,举生私携入试场。中土未有铜版,此间所贩铜版,皆出于大阪书肆。出示铜版《地球图》,木村信卿所撰,极为鲜明。信卿刻苦此图,地名一用汉字译,每埠记航路距离,此别出手眼者。

不过,由于年代久远且单幅纸品的保存不易,乐善堂绘刊的上海地图现存者极为罕见,中日著名公藏机构如中国国家图书馆、上海图书馆、日本内阁文库等地均未收藏,只有通过地图复制件、文献著录及笔者经眼所及来加以考察。上海大境阁曾经展出一幅《上海城厢租界全图》复制件(见图5),笔者有幸获一影本,图上可见岸吟香于乙酉年(1885年)端午的识文,而在当年印行的《乐善堂精刻铜版缩印书目》中可见同名图目,当年秋季《申报》所附《乐善堂发售书目》亦有此图的记录(该书目最早出现在8月2日《申报》上),种种记录显示此种1885年影本乃是乐善堂最早绘刊的上海地图。此图亦为近代日本民间商社在华制作城市地图之创举,从制作年代上来说,以笔者搜罗所及,也是日本民间绘制近代中国城市地图中最早的一幅。

光绪时期由乐善堂制作的上海地图,其刊印流布不止一种。笔者曾亲睹一种《改正上海县城厢租界全图》,系一折叠彩印本,当是岸田氏1885年图之增订版,其刊行当在1892年。此外,在徐祖恩所著《寻访东洋人》收录乐善堂图书广告之中(见图6),可见“石印彩美精校《测量上海城厢租界全图》”一种,此图刊行当在1905至1906年间。总之,以笔者经眼所届,现今留存或著录的数种光绪前期日绘上海图均系乐善堂所刊,推测此种地图当是《清国上海全图》之后继者,很可能也是1880—1890年代日人所广泛使用的一种上海地图,此种外邦书社的上海地图创作在我国近代地图史上也颇有意义。

关于岸田吟香绘刊上海地图的具体情形,目前尚不明了。不过,根据1885年刊《上海城厢租界全图》中识文“从前虽有《城厢租界图》刊行者,然里巷日新月异,因特重加厘正,镌板刊印”观之,此图绘制之时应该是借鉴了之前的《城厢租界图》。那么,《城厢租界图》究竟是什么图呢?

1885年以来由乐善堂制作的诸种上海地图,其描绘范围几近一致,均为北至虹口、杨树浦,南及南市、制造局的当时上海城市全域,图上对黄浦江沿岸码头标注甚详,显示其较强交通及导览功能。这类地图还有一个与众不同的特

点是采用了上西下东、即由黄浦江观察城市的方位,不过,只要将其旋转90度即可察觉其与此前本邦所创第一种上海近代实测系地图——1875年制《上海县城厢租界全图》存在密切联系。从具体的地物表现、图名等要素来看,在1885年以前的各种中外上海图之中,与乐善堂所刊图接近的也只有这类本邦最早的实测上海地图了。因此,1885年乐善堂所刊图上提及的“《城厢租界图》”当即1875年以及此后1880年、1884年由上海地方政府主持施测、由点石斋石印刊行的《上海县城厢租界全图》系列地图。在当时的情况下,乐善堂亦无条件开展实地测绘,岸田所做的工作,应是利用了此前刚刚流行的本邦所制《上海县城厢租界全图》,并参考当时其他一些西文图,略加增补修正,然后以当时风行日本的腐蚀铜版镌刻刊行。由于在印刷上采用了颇为成熟的铜版技术,因此此类地图印面明晰、纸墨精良,这在近代石印刚刚起步的上海地图界,确有令人耳目一新的效果。

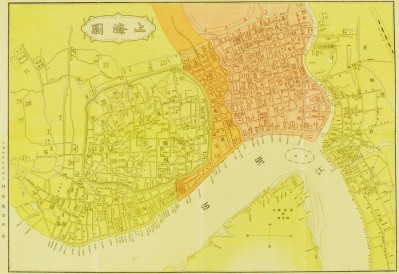

由乐善堂制作的上海地图,对光绪后期的上海地图绘制产生了较大影响。清末日人所绘上海地图,如在日本近代最早刊行的华埠旅行指南书——《苏浙小观》(东京江汉书屋1903年刊)一书之中所附《上海图》(见图7),从图式与内容上看与日系书社乐善堂所刊图十分接近,而且图上特别标注了位于老巡捕房对门(今河南路福州路口)的乐善堂药局(见图8),书中还有乐善堂新刊地图的广告插页,均显示此类上海图应与乐善堂刊图有直接的关联;并且,从该图中的租界扩张情况以及诸如洋泾浜的桥梁架设等地物表现明显滞后于1903年的实际情况等现象,更反映出此类上海图很可能就是本于乐善堂所刊图绘制而成的。

此外,在晚清末年为数不多的国人所制上海地图之中,由科学仪器馆于1904年初版、1906年再版的《上海图》(见图9)是比较流行的一类,此图与《苏浙小观》所载《上海图》几近相同——该图也是铜版印制,图上仅增以彩色区分英、法租界与华界,内容上亦未及时更新,只增加科学仪器馆的标注与极少数的改动,反映其与乐善堂所刊图以来日系上海地图的直接联系。考虑到这座中国最早的科学仪器馆,在开馆之初主要经营的就是从日本进口的科学仪器与药品,在地图上出现绘图构思与印制工艺的直接传递现象应该也是很自然的。

清末日系书社的上海地图创作

晚清甲午以降,日侨之“新渡来者”纷纷来沪,到1899年已达1088人,至日俄战争前后,日人来沪营商、投资办厂者更众,其人数已达近万之谱。这一时期,逐渐形成了猬集于日领馆、东本愿寺的虹口日侨社区。此种聚居局面为商旅用途的上海地图创作开辟了市场;并且,明治末大正初(相当于清末民初)也是日本民间制图业与都市旅游文化空前繁荣的时期,大比例尺的市街地图已经推广到了中小城镇。因此,在1905年6月岸田氏离世之后的清末数年间,受到上海的日本人地图市场与日本国内制图业溢出效应的双重影响,先后出现了新智社、松翠堂、财藤胜藏、日本堂等多家日系民营书社刊行的上海地图。

《新撰实测上海舆地图》(见图10):由上海新智社于明治三十八年(1905年)9月编辑发行,东京山田石版所彩色石印版。该图现为上海地图之稀见品,笔者在日多年也仅见过两件原图。

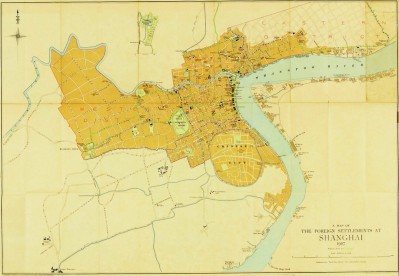

此图图式与1888年乐善堂所刊图以来的日系上海地图风格迥异,如方位上回归到了上北下南这一规范样式,绘制范围也包括了华界、公共租界、法租界、浦东滨江在内的当时上海全域,这些布局特点都与稍早流行的英系报社——北华捷报社所制1900年版、1904年修订版上海地图A map of the foreign settlements at Shanghai(法国国家图书馆藏)十分接近,故推断应是以北华捷报社所刊图为母本编绘而成,反映了20世纪初上海市域的迅速扩张以及日系制图者善于吸收借鉴地图测绘新成果等特点。全图套色印制精准,色彩清新雅致,其绘、印风格与同时期本埠石印图大相径庭,带有明显的近代日本彩色石印烂熟期之特色,当是在日本国内制印之品。图上附有由上海到我国沿海各埠以及日本横滨、长崎的里程表,另有“城隍庙与九曲桥” “江海北

关” “公家花园音乐堂” “早晨之大马路”照片4枚,此种附加文字说明与城市风景照的形式也是当时日本城市地图的流行手法。

《最新上海电车路线图》:杉江房造编辑发行,日本堂书店明治四十一年(1908年)4月出版。该图是目前所知上海的著名日系书社——日本堂书店最早制作的单幅上海地图,现流传极罕,笔者仅得一不甚清晰影本。然以图式、内容观之,显然也是利用了此前刊印的北华捷报社A map of foreign settlements at Shanghai(1907年,见图11),只不过北华捷报社1907年图上以绿线表示当时沪上新兴的电车线路,而此图则以红线表示、并及时增加了当年法租界在建或新开通的善钟路至十六铺、十六铺至卢家湾等线路,突出了城市交通的商旅导览图功能。此图不仅及时反映了上海电车事业的发展,也真切表现了近代沪上日本制图社的技术传递以及积极利用西方测制地图、介入上海乃至我国城市地图绘制的实况。

《最新上海地图》(见图12):谷冈繁编纂,长崎富松繁治于明治四十一年(1908年)5月刊行。发行者为当时在虹口的日系书店——松翠堂书店。此图现在中外多处公私机构见藏,是早期日绘上海图中相对多见的一种,或为当时较为流行的上海地图。

本图描绘清末上海繁华区内商业、交通等情况。图上公共租界仍区分为美、英租界,对虹口租界内日系机构或商社的标注较为详细,华界部分仅绘出老城厢北部,且地物表现疏略。地名均以英文标注,路名等的标注辅以中文,反映此图亦深受北华捷报所制1907年图等西文上海地图的影响。本图也在地图四周环以当时上海主要官署、名胜或与日人商旅相关的影像,颇具明治大正期日系城市地图之特色。

《上海市街图》(见图13):日本大阪财藤胜藏1909年编制,大阪足立新兵卫红、黑二色套印铜版刊行。本图表现晚清宣统初年上海的城市面貌,尤注重对日系商社机构的标注。图上以黑白相间粗线表示电车路线。地图周围环以当时日商照片或店招,并附有细致的文字说明。此图现存尚多,可能也是当时较为流行的一种上海地图。

清末民国初日本堂的上海地图制作

清末民初、尤其是一战勃发之后,以纺织业为代表的日资企业大举涌入上海,上海港成为对日贸易的最大口岸,旅沪日侨数量迅速增长,到1915年更达创纪录的11457人,其人数超越在沪英人而居外侨之首。在此期间,虹口美租界内逐渐形成以北四川路为主轴,包含两侧的吴淞路、百老汇路(今大名路)、文监师路(今塘沽路)、昆山路、南浔路等在内的日本人聚居区。与之同时,上海的制图业也出现了根本变革,以商务印书馆刊《实测上海城厢租界图》(1910年初版)与Shanghai Oriental Press刊Map of Shanghai(1912年版)为代表的大比例尺实测城市平面图的出版,为日本人的上海地图绘制提供了理想的创作底图,沪上专业制图的日系书社——日本堂书店由此应运而生。

现今流传的日制上海地图显示,自民国初直至1945年日本战败,日本堂及至诚堂(1918年以后开始刊印上海地图)这两家日系书社一直是日本之上海地图创作的主角。而在清末民初,日本堂最先开展常态化的上海地图制作,目前所知这一时期由该店编制的上海地图,除了上面提到的《最新上海电车路线图》,还有《最近实测上海地图》《最近实测上海新地图》这两个系列的数种地图。

《最近实测上海地图》:目前所知有1911、1916、1918这3种刊行年代不同的版本。

现藏于美国国会图书馆的《最近实测上海地图》(见图14),其刊行年代为1916年,图幅约为纵82厘米,横64厘米,有线状缩尺。图上的浦西部分另设边长为800平方英尺的方格网(应是参考了上述1912年版Map of Shanghai英文上海地图的结果)。图上可见1913年筑辟的威海卫路、1915年底填洋泾浜并以英王爱德华七世命名的ADWARDI Ⅶ(应为Edward Ⅶ)路、以及日商于1914年开设的第一家电影院——武昌路上的“东和活动”影院等民国初新创的道路或设施;此外,在本图左下角另附东亚同文书院及其周边分图,这些内容都显示出绘制者对地物即时更新与日系机构的重视等特点。

这一类型的上海图,在图式上的突出特点是制图者灵活采用了不规则十字形图廓(实为在一幅矩形大图的上、下边栏中间分别粘贴2幅小图所构成)来加以处理,此种特异图式在我国城市图中亦属仅见,它既适应了当时上海的城市形态,又能保持全图处于同一比例尺下的查阅,并且还节约了纸张,虽然装订比较复杂,但不失为一种实用的制图形式。此外,从纸面的破损处透见此图背面还衬托有一层布面,以增加图纸翻折的强韧性,这些都反映了近代日系地图在设计、装帧上的功夫。

《最近实测上海地图》目前已知还有1911年和1918年(见图15)等版本,各图图式接近,内容则略有更新。笔者曾见日本京都大学附属图书馆所藏《上海卫生状況》(1916年刊)中收有一同名图,与此图最为接近,然彼图有威海卫路而无“东和活动”影院、爱德华七世路,因此考虑是该书编者利用了约1912—1913年版本之《最近实测上海地图》。从日本驻沪官方调查报告也采用此类地图来推测,这是民国初日人所使用的一类较为流行的上海地图。

日本堂书店是近代沪上最重要的日系书社,该书店

由杉江房造于1906年11月创设,店址位于上海虹口文监师路,早期主要编纂面向旅行者的上海及江浙一带旅游指南书与地图、以及中日与沪日语言教学书等,其中影响较大的是自1907年始出版并按年度更新的指南书《上海》(后称《新上海》)与一系列的上海城市地图。从现存情况来看,从清末1908年至1943年,日本堂编制发行了包括《最新上海电车路线图》《最近实测上海地图》《最近实测上海新地图》在内共5个系列近20种上海城市地图,其制图历史之久、版式之多样、更新之频繁,大大超越了近代另两家出版城市地图较为活跃的日系机构——发行青岛地图的博文馆与发行大连地图的满洲日日新闻社,实为近代以来日系书商绘制中国城市地图之翘楚。

《最近实测上海新地图》(见图16):岛津长治郎制,大阪足立新兵卫制版,1917年3月上海金风社发行,上海日本堂、申江堂发售。廓内图积93.5×77.2厘米,有缩尺。

此图表现1917年之际申城全貌,图上及时反映了法新租界、上海县城拆城、电车线路以及商社等当时影响城市形态的重大变化。本图具体的地物表现与1916年《最近实测上海地图》十分接近,反映两者的直接创作交流。然此图未采用十字形图廓,而是在图上所附“新公园”(今鲁迅公园)分图下的边栏处加绘×加红线,来表示该分图可与主图上方边栏的×加红线处相衔接,这也是灵活处理不规则城市形态的一种方法。全图内容丰富,印制清新明丽,具有较强的功能性与观赏性,洵为大正时期日制上海地图之佳作。

此图著作发行者为金风社社长岛津长治郎,岛津氏于1900年来沪,最初经营医药业,1912年进入出版业,由他创办的金风社是民国时期沪上一家著名的日系出版社,曾因按年度连续刊行日文版《支那在留邦人人名录》与上海指南书——《上海案内》而闻名。本图在图名下注明“上海案内附录”,表明此图或是该社发行的《上海案内》一书所附地图。

* * *

本文考察显示,近代日本的上海地图绘制,起始于1873年驻沪领馆编制的《清国上海全图》,而终于近代末虹口日本堂书店的地图创作,期间历经近半个世纪,相继绘制刊行的单幅地图至少有10余种,其年代之早,数量之多,均居日绘中国城市地图之首,因此日绘上海地图的研究,可以说颇具典型意义。

通过同时代上海地图的比对、尤其是对日绘地图创作底本的追溯,可以确认近代的日绘上海地图,大多并未实施全面的独立测量,而是在吸收利用同时代最新测绘成果的基础上,通过补充调查并加以综合改进(如突出对日系机构与商社的标示等)而制作的汇编型地图。这当然也是近代日本在华绘制城市地图的一大特点,不过从上海地图的创作过程来看,令人印象深刻的是近代日本制图业对吸收新成果的重视与敏捷——从1866年英制上海地图的出现到1873年《清国上海全图》登场不过五六年,并且还领先于本邦第一种近代实测上海地图的创制;而乐善堂1885年版《上海城厢租界全图》的绘制,则是在迅速吸收自1875年至1884年间《上海县城厢租界全图》实测成果的基础上完成的;1905年由新智社发行的《新撰实测上海舆地图》,对此前的日绘上海地图做了较大的改进,但这显然也是借鉴了北华捷报社1904年版上海地图的结果,如此不断加速的测绘地图成果的传递现象,亦可看出当时日本制图业界灵敏的触觉与即时的反应。

当然,以上判断固然可以确认近代地图测绘技术由西洋向日本传播的径路,不过值得留意的是,1906年日俄战争以后许多日本制图书社进入中国市场,使得在有些沿海城市,近代后期日人的城市实测图创作甚至还领先于本地制图业者。尤其是在制图技术上,前近代以来日本传统地图绘印工艺上的许多特色与创新,如富于东洋近代美术的用纸与敷色、构图上加绘城市名胜或重要机构的影像、图面设计上采用适应于城市形态的个性化图框,乃至丝丝入扣的套色与笔锋清晰的高超雕刻铜版工艺、精致且良多趣味的封套与装帧设计,也在近代中国制图业的品质提升与地图文化的普及方面扮演了不可忽视的重要角色。因此,在晚清这一我国地图近代化的关键时期,“海滨畴人之术”大量发生在沪上中日制图业的资本合作(著名的如商务印书馆的合资运作)与技术传递(著名的如邹氏赴日研习制图术)之中的现象,可以说也并非出于偶然。

(作者为上海师范大学人文与传播学院教授)

■