方益昉

作为1860年代出生者,张与旅美百人团幼童同龄。容闳带出的这批少年,到了1880年代,先后在美国大学注册者已有60余人,其知识结构与现代化直接相连。地处东隅的秀才,知识结构依旧,但开胸破腹和洗涤脏腑,对其脑海的冲击,也仅仅激起对华佗式神医的敬仰和对江湖郎中的谴责而已。

1884年5月8日 (农历四月十四日),以介绍新闻、新知为己任的《点石斋画报》,由吴友如等新派画家主创,在沪上夷场付梓首发。当日刊登8幅绘画新闻,售价五分洋钿,时值一斤鸡鸭一斤鱼。自称尊闻阁主人的创刊前言称,秉承泰西新闻传播手段,采用泰西绘画求实记法,乃因“同治初上海始有华字新闻纸,厥后申报继之……日售万纸,尤不暇给,而画独阙如”。

130多年来,研究新闻传播和近代历史的学者,对《点石斋画报》盛赞有加,却始终没有专家指出,画报主创人员在创刊号上,或是有意考验后学,或因无知埋下乌龙,第八帧所画“割肝疗父”,竟将人体肝脏从腹腔右侧挪到左侧,脱离介绍新知和求实的办刊宗旨,违背泰西解剖知识东渐的常识。乌龙揭晓虽迟,白纸黑字却不失为充任医学史研究切口、进而剖析晚清西学东渐困局的史料。

先秦文明积累丰富的生理常识与处置经验

黄帝问于伯高曰:余愿闻六府传谷者,肠胃之小大、长短、受谷之多少奈何?伯高曰:请尽言之。谷所从出入、浅深、远近、长短之度:唇至齿长九分,口广二寸半。齿以后至会厌深三寸半,大容五合。舌重十两,长七寸,广二寸半。咽门重十两,广一寸半,至胃长一尺六寸。胃纡曲屈,伸之长二尺六寸,大一尺五寸,径五寸,大容三斗五升。小肠后附脊,左环回周迭积,其注于回肠者,外附于脐上,回运环反十六曲,大二寸半,径八分分之少半,长三丈二尺。回肠当脐,右环回周叶积而下,回运环反十六曲,大四寸,径一寸寸之少半,长二丈一尺。广肠傅脊,以受回肠,左环叶积上下,辟大八寸,径二寸寸之大半,长二尺八寸。肠胃所入至所出,长六丈四寸四分,回曲环反三十二曲也。(《黄帝内经·灵枢》肠胃第三十一)

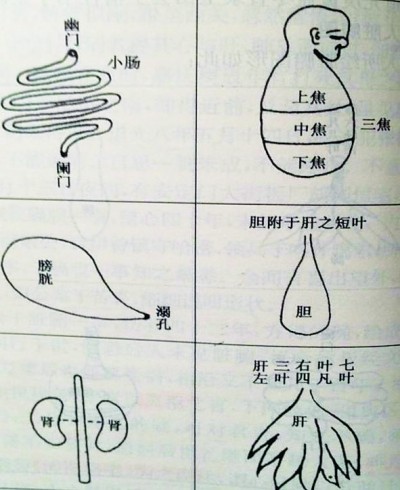

照说画报面世之际,西学东渐风气正浓,精英却闹出“点石斋乌龙”,可见社会知识阶层汲取西方文化实效可疑。但若就此断言,华夏一贯缺失人体常识,却属过度推论,难以成立。两千年前整理《灵枢·肠胃》的先贤,洋洋洒洒描述人体概况,尽管相关信息细节有出入,但所谓华夏没有解剖知识,尚未积累脏腑器官常识,与史相悖。将此引申为与现代医学失之交臂的原因,不妥。

即便成熟的西方经典解剖学,同样难免疏漏,但据此亦不足以否定现代医学对人体各大系统的合理认知。2017年,《柳叶刀》(lancet)发表爱尔兰林莫瑞克大学(University Hospital Limerick)新说,肠系膜(Mesentery)是人体器官第79位新成员。随后加州大学旧金山分校Looney团队通过《自然》宣布,肺脏也是血小板造血器官。可见,更新人体认知的探索,一直在路上。

重点是,《内经》整理者主动运用长度、重量和方位等定量概念,描绘腹腔肠胃内景,意识到“他者”验证的重要性,初具朦胧的科学萌芽。他们回避肝、胆、脾等腹腔器官与“肠胃”的关联,应属观点不同,而非观察疏漏。一般而言,观察性知识并非建立在逻辑推理之上,人身大体识别这类博物学范畴的经验积累和知识体系,完全可能早于科学体系,率先展现文明曙光。

值得强调的是,上述短短几百字篇幅的先秦文字,涉及12项腹腔脏器,其中11项名词被现代医学文献继承,可见学术共同体认可其历史贡献。更有意义的是,当下解剖学领域最新发现的肠系膜,其定位就相当接近《灵枢·肠胃》“傅脊”者。因此,先秦解剖知识至少应在文化层面得到肯定。

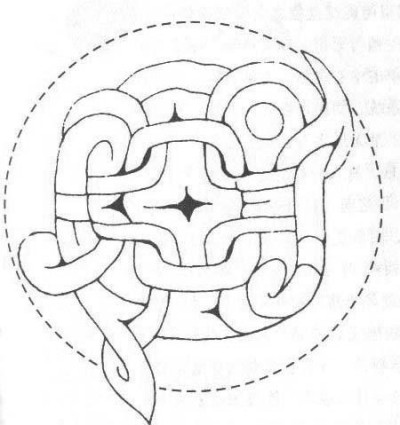

如果结合考古学层面的证据,华夏文明对身体的识别、探索和理解则更加源远流长。1991 年,江苏省昆山市赵陵山良渚新石器遗址(公元前4000年),发现一枚圆形陶盖,与以往出土陶器的编织纹装饰,即遵循叠压纠缠、环绕始终、左右环绕的基本脉络不同,另有所创。

历史学者基于生殖崇拜,从中识别出了女阴神秘;自然学者注重天人合一,发现白蛇青龙纠缠外观;解剖学者立足先民生活经验,解读出完整的卵生动物胃肠器官(周膺、吴晶著《中国5000年文明第一证——良渚文化与良渚古国》)。刻画在远古陶器表面的浅淡信息,显然被先民寄托无限循环的意象,表述原始思维。

6000年前,刚刚告别狩猎社会、进入渔猎农耕并存期的先民,为猎物开肠破肚是日常工作。艰辛劳作的他们,自身也经常遇袭,导致破腹流肠。因此,先民们从生活经验中,积累越来越多的解剖知识,掌握成熟的外伤处置技术。原始文明的精湛操作,按现代标准,也叹为观止。

一个证据是,中科院考古所发掘的4000年前青海民和县阳山墓地,其中编号70的男性墓主头骨后顶部,有一个略呈圆钝三角形的大孔,其最大矢向径和横径约为42×33毫米,钻孔创缘钝化,新生许多小尖状骨赘。孔口周围可见约8毫米宽的刮削面,其表面也已钝化,并呈“晕圈”状,向创缘方向逐步变薄,人工介入痕迹明显(陈星灿,《中国社会科学院通讯》1998年8月)。

考古研究认为,重击酿成的头颅骨折,易导致颅内炎症。时人在伤员头顶实施开颅手术,凿开大孔减压。从创伤孔缘生出骨刺,以及“晕圈”状刮削面表明,手术很成功,病人术后至少存活过一段时间。我国有好几例类似发现(韩康信等《中国远古开颅术》)。可见,无论出于治疗,还是宗教目的,华夏先民在自身器官把握上,与世界接轨。《新唐书》卷二百二十一下记载:大秦有善医能开脑出虫,以愈目眚。《希波克拉底文集》中记载:当无其他疾病而双目失明时,则应在脑盖骨的两旁施用手术,剖肉、洗骨、清血便愈。当眼睛毫无显著病症并失明时,可以在头顶部切开,把柔软的几部分分开,穿过头骨,使液体全部流出。这是一种疗法,用此法病人便能治愈。

远古识别腹腔脏器的机

会,大大超过对脑部工作的识别,难度也有所降低。先民在实践中,对腹部脏腑把握更多细节,而且可以比较鱼类等水生动物,猪犬类等哺乳动物器官,再渐进到人体腹腔,触类旁通积累各类器官常识。先秦百家著作在述及农事、食事的文献中,均有大量相关记载。

其中,疱厨职称食医,掌握腑脏知识最丰富。据《周礼·天官冢宰第一》:“食医,掌和王之六食、六饮、六膳、百馐、百酱、八珍之齐。”华夏首份食谱记载的八珍(林乃燊《中华文化通志》),集合炮豚和肝膋等八种烹饪技法,与脏腑密切相关。炮豚“取豚若将,刲之刳之,实枣于其腹中”。肝膋“取狗肝一,幪之以其膋,濡炙之,举燋其膋,不蓼”(《礼记·内则》)。

孔圣人拘泥于食物禁忌,“不食雏鳖,狼去肠,狗去肾,狸去正脊,兔去尻,狐去首,豚去脑,鱼去乙, 鳖去丑……雏尾不盈握弗食。舒鴈翠,鹄鸮胖,舒凫翠,鸡肝,鴈肾,鸨奥,鹿胃。”(《礼记·内则》)。总计69个字符涉及7项器官名词,均被后世医书直接引用。也就是说,最迟至公元前500年,黄河流域的器官知识和专用名词,已经成型。

足够证据表明,在中国思想界开放、活跃的公元前,先秦时代与古罗马时代对人体解剖的认识是接近的。实物依据是,秦始皇陵墓出土的大力士雕塑,时任工匠对肌肉的逼真把握和重塑,堪比西方解剖学发源地的水准。考古学家相信,东西方文明2000年前已有交流,是时,华夏生理解剖知识接轨世界,华夏医学萌芽不该只有阴阳五行经络学说一家独大。

晚清有识之士重新认识被抛弃误读千年的人体通识

那么,为何2000年后的文化精英,有关肝脏的基本认识,反而大大倒退了?换一种问法,华夏医学认知,到底与客观世界和西方医学,差距多远?“割肝疗父”的纠结焦点恰好触破这个困局。在电灯、电话、电报、煤气、自来水、火车等代表性现代化设施已经落户上海之时,传播西学信息、技术和思想的传统文人,一方面靠新闻纸依样画瓢,另一方面却照样生活在旧世界。

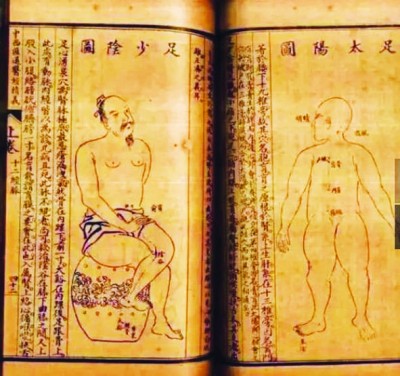

点石斋抱守“肝生于左,肺藏于右”的阴阳五行所造乌龙,思维模式与2000年来的思维方式有关,独尊一种理论,一套教化,一定程度上,抑制华夏医学的多元发展。治病救人的基本手段,仅局限在阴阳五行经络体系中。尽管,该系统在生活水平简朴、平均人寿低下、疾病谱系单调的社会中,也起了维持健康的积极作用。

晚清知识精英的人体解剖常识的缺失,并非偶然。19世纪80年代,西医东渐早已推动西式医院登陆沪上,仁济(RENJI)、公济(GENERAL HOSPITAL)和同仁(ST.LUKES)三家成立最早,而且同仁医院附属学堂,招生医学生也有多年。全国来看,至少两名大清臣民,即男生黄宽、女生金韵梅已从欧美医学院毕业,荣获医学博士。广州博济医院收治病患半个世纪,附属医学堂招收学员30余年。葛夏女子医学堂,亦随世界潮流落户广州。

但西医的正面社会影响力,此时仍普遍不足。到了更下层的中小城市,饱学士绅对西医东渐的认识,混淆于宗教与神怪之间。以温州张1909年正月二十六日日记为例,进入20世纪的读书人论及西医,津津乐道似有推崇之意,更多暴露出对常识的一无所知:

李君萼甫来谈,云前日有吃鸦片烟者4人,上郡请外国包医生诊治,医士谓3人可以用药戒断,唯一人则因病食烟,其脏腑受毒不浅,必须解剖。初犹为难,经包医士许以保险始允。即引此人入内室,用药膏贴其额,人即晕去入死,乃剥去衣服,先用药水抹其腹皮,出利刃剖开胸腹,将肝肺脏腑一概取出洗涤,肺肝为烟汁所熏已成墨色,肝内有肉球一块,即割下弃去。然后将肝脏等一一纳入腹中位置完密,始用线纫合腹皮,再用药水抹上,命人抬此人出外,始将药膏揭去,而其人已蹶然醒矣。3人问之,曰:尔有所苦否?彼应之曰:吾方得甘寝一向晌,何苦之有。噫!观于此而后之西医之术,洵可继中国华元化(佗)遗踪者,以视仅日之仅读《汤头歌》、《药性赋》,悬壶糊口者流,则更判若天渊矣。(俞雄选编《张日记》)

按学者李世众《晚清士绅与地方政治——以温州为中心的考察》的研究, 张(1860—1942),字震轩,1880年入邑庠,为县学诸生,终生以教书为业,是典型的传统学人。包医生则指英籍医生包莅茂(W. E. Plummer),在基督教循道公会1897年创立的温州定理医院供职,该院1906年后改名白累德医院。

如果仅将张记载作茶余笑话,恐怕坐失观察晚清文人知识结构的机会。作为1860年代出生者,张与旅美百人团幼童同龄。容闳带出的这批少年,到了1880年代,先后在美国大学注册者已有60余人,其知识结构与现代化直接相连。地处东隅的秀才,知识结构依旧,但开胸破腹和洗涤脏腑,对其脑海的冲击,也仅仅激起对华佗式神医的敬仰和对江湖郎中的谴责而已。

当然,也不乏放弃偏见,放下身段,亲近西学的传统本土学人。就上海而言,19世纪中叶的学人王韬就在日记中,详细罗列阅读西学的风气首先在墨海书馆朋友圈内形成。传统文人一贯坚守良医良相情怀,文人阅读医书是消遣爱好与社交话题。1851年,首部西洋解剖生理教科书《全体新论》由合信译出后,西方学院派解剖知识,开始进入文人视野,王氏朋友竞相阅读。

《王韬日记》录,“海防署内阍胡雅堂来,购泰西医书数种去”,且相互转达,“若有泰西奇闻异书,可投其所好” (1858年9月14日)。又“西医合信将行,以书数种相赠......合君精于医理,为人浑厚朴诚,亦泰西医士中之佼佼者。所著有《博物新编》、《全体新论》、《西医略论》、《妇婴新说》、《内科新说》五种,笔墨简洁,讲论精核,真传作也”。(1858年11月13-14日)

王韬读书比较诚实,自知西学功底浅薄,数理内容过于深奥,颂之不易理解。“《几何原本》八卷,系伟烈君与壬叔所译……夜挑灯将此书略展阅一过。因忆昔年郁君泰峰,曾垂问西人天算各书,何不举以赠之?……予在西馆十年矣,于格致之学,略有所闻,有终身不能明者:一为历算,其心最细密,予心粗气浮,必不能入;一为西国语言文字,随学随忘,心所不喜,且以舌音不强,不能骤变,字则更难剖别矣”(1858年12月22日)。

有了自知之明,文人读书心得,就多了几分价值,比如王韬的医学判断,还是切入关键。“饭罢,偶阅小异所译《内科新说》,下卷为西药草本,而间杂中药在其中。西药性味,予所未晓,而其所用中药治诸病处,恐不甚效。予谓西人于脏腑节窍,固属剖析精详,惟治华人内症必不验,因纯以霸术故也。盖不独饮食嗜欲之不同,秉体强弱之有异矣。”(1859年3月30日)

西医东渐是清代西学东渐的先声。洪若翰等传教士靠金鸡纳缓解康熙疟疾后,满文《解体全录必得》成为向皇上讲述解剖学的底本。1850年代起《合信氏医书五种》整体介绍内科、外科、妇科和解剖,加上博济嘉约翰院长翻译的临床医书,傅兰雅《全体须知》、德贞《西医举隅》和《全体通考》等卫生学著作,以及应运而生的医学期刊,如最早的《西医新报》等,西医传播渠道,足够好学者选择。

与此同时,有想法的传统医者也深受刺激与启发,致力于汇通中医西医者时有显现。王清任最早发声,1830年代开始破除礼教束缚,从事尸体观察研究,所著《医林改错》乃中国解剖史重要事件。“余著《医林改错》一书,非治病全书,乃记脏腑之书也”,但孤胆英雄成绩有限。

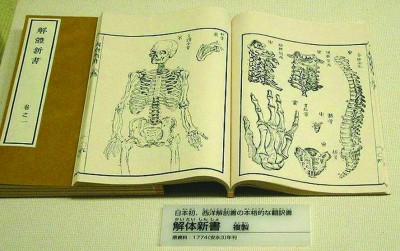

唐宗海是1889年进士,寓居沪上,旨在博采融会西医常识,辑集《中西汇通医经精义》,虽比《医林改错》高明些,但其笔下见识,远离现代医学严谨要求。比较东洋兰学以降的医学解剖图谱,两相高下立判。客观地评说,虽然医改成绩不佳,还得冠予医学思想家名分。皇权之下敢于冲破千年思想牢笼,就是最值得称道的创新举动,也是弥补2000年医学思维固步停顿的突破口。

有趣的是,北方医改缓慢,南方却出现一波率先掌握西方解剖的文人,而他们并非出自医学领域,一直没有获得医学史研究的关注。1835年,伯驾的广州新豆栏眼科医局,邀请本地画师关乔昌,从事病理医案记录。流传欧美的大量画作证实,当年岭南画师运用西画技巧,掌握解剖常识,水准超越中原医者。人体解剖的形态构造,对于医疗诊治和绘画雕塑,同等重要。

从试图汇通,到热衷结合,游走中医西医两界至今大有其人。一个世纪的探索表明,基于文化情怀的医术结合与事无补。首先直面生活模式的改变,疾病谱系的扩展,才能正视传统医学的局限。晚清的困局是学习障碍,当下的困境是平视科学,没有交集基础的中西医“婚配”,就连局外人王韬,都看出了不妙的前景,“纯以霸术”是诊疗思维的最大禁忌。

(作者为旅美医学博士)

纽约大都会博物馆秦汉特展展品(2017)