本报记者 于颖

地图集不同于一般的学术著作,看似只是地图的“简单收纳”,却是一件“为他人做嫁衣”的工作。而实实在在的学术研究就应该像这样,重视基础性、细致的东西,而非空谈务虚。

从一张图中可以看出某一历史时代的城市概貌,而从一定历史跨度的系列地图中,就能更加深刻地把握城市发展的脉络。城市史研究离不开地图。作为一种图像文献,地图是展现城市变迁及空间关系的第一手资料,同时,它还承载了丰富的政治、经济、人文、史地元素以及制图、测绘、印刷等科技信息,为不同学科研究提供重要史料。

上海城市古旧地图的整理是一项复杂的基础性工作

近年来,对古旧地图的蒐集、整理和利用,越来越受到学界重视,尤其是中国沿海地区,由于在近代中西文化交流、商贸往来中地位突出,留下了丰富的带有独特时代特征和魅力的地图。值得注意的是,近年来,北京、天津、广州、重庆、武汉、杭州、苏州、绍兴、青岛、桂林、拉萨、澳门、温州、湖州、柳州等多地已相继推出城市古旧地图集或专辑,相较之下,反而是最早开埠通商的上海,迟迟未整理出古旧地图的资料集合,在这方面留下了一个很大的缺憾。

好在,这项空白就要被填补。历时5年搜集整理、汇集217种与上海相关的古舆图和近现代地图的《上海城市地图集成》(以下简称《图集》)即将出版。该书网罗了海内外知名图书馆、相关机构、古地图私藏家所藏400多幅(册)地图,时间上起明弘治十七年(1504),下迄1949年,跨越近450年,大体展现了传世上海城市古旧地图的全貌。《图集》负责人之一、上海师范大学人文与传播学院教授钟翀非常自豪地表示,该书是目前为止我国已出的城市古旧地图集之中规模最大的一种。

图集不同于一般的学术著作,看似只是地图的“简单收纳”,却是一件“为他人做嫁衣”的工作。况且,找图、收图也绝非易事。此前上海之所以在这一领域缺位,困难之一便是,历史上留存下来的古地图年代久远,而近代地图数量繁多,类型、谱系又极为复杂,同时收藏这些地图的机构又极为分散。如何收集全面又要甄选优选,是摆在《图集》编者面前的头等难题。为此,他们总结出了5个收图原则:绘制年代早;测绘质量较高;具有地图学史研究价值、能够展现该时代地图文化特色的官方或民间地图;在上海乃至中国的城市史与城市史地、城市规划建设等研究上具有重要意义;尚未公开或传存稀少且具文物价值。

基于这几点,编纂组搜集并参考了海内外40多家公私机构或收藏家所藏上海城市古旧地图,收图最多的有4家单位:上海图书馆65种,国家图书馆50种,上海师范大学都市文化研究中心与城市地图研究中心22种,日本YAMASHITA COLLECTION(山下图库)15种。此外,大英图书馆、英国皇家地理学会、英国国家档案馆、英国航道局、法国国家图书馆、美国国会图书馆、斯坦福大学,以及日本京都大学人文科学研究所、内阁文库、天理大学、岐阜图书馆等也有若干收藏。

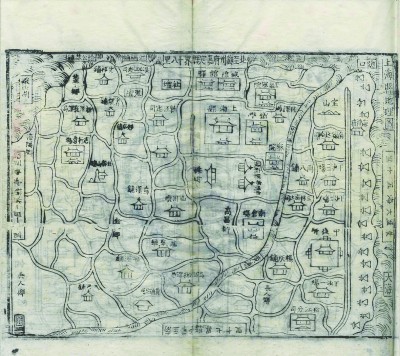

所有收入的地图,尽量基于原件进行复制——这也是编纂组几历寒暑,在整个收集过程中一直坚持的方向。现存最早的上海地图为1504年的《上海县地理图》(见图1),载于明弘治《上海志》卷前,为木刻棉纸墨印。以前世人得见的多为影印版,这次,他们跟宁波天一阁直接联系,对原件进行高清晰度的复制,还原出了500多年前棉纸的纤维质感。更难得的是,在世界各地“寻宝”的过程中,还真挖掘出了不少深藏多年、首次披露的孤本或稀见之本。比如近代初期英国所藏Shanghai,English Quarter等数种英租界平面图、1873年由日本驻沪领馆主持绘刊的《清国上海全图》、日本天理图书馆所藏光绪十四年(1888)富文阁彩色石印《上海城厢内外租界全图》、光绪年间本埠石印书社所制《上海县城厢租界全图》系列图、日本新智社明治三十八年(1905)所制《新撰实测上海舆地图》、北华捷报社1907年版A map of foreign settlements at Shanghai、Shanghai Oriental Press 1912与1913年版的Map of Shanghai、山下和正氏所藏数种清至民国绘本《上海县城图》等。

“从2013年至今的5年时间里,我们一直在收图,哪怕是书稿送审前、排版前一天,都还在收图。”钟翀这样描述编纂组对“原件”的追求。据他介绍,书里有张附图,原本是1898年的钱票,背面有一张《新增重修上海县城厢租界地理全图》(见图2),

现存其他地图中没有见到该图原本,推测应是依照以前的老图做在钱票上的,非常宝贵。他说:“我一心想把它收进去,可惜已有版本不够清晰。就在出版前,送稿给上海书画出版社王立翔社长签字时,他说认识钱票收藏者,便立马联络了对方,我们马上过去,拍摄了原图回来。”

之所以能担起《图集》编纂的重担,跟钟翀近20年对城市地图的关注不无关系,还有就是其早年留学日本时的收图和制图经验。他在京都大学的导师是金坂清则教授,为京大“地图学派”的代表人物之一,也是位地图收藏家。从制图经验方面看,日本近代制图跟中国的传递关系明显,民国时以制图技术人员身份来中国的人员,有些还健在。钟翀特别提到森三藏:“他于1941年来华,直到1948年才回去,经历了几个政权,非常传奇。森三藏自己就出过一本小册子,专门介绍在中国制图的生涯。”

收图没有完成时,不能一味求全,还要建立一个相对完善的数据库,这就要做好谱系的考察。对400多幅(册)地图进行整理之后,编纂组发现上海城市地图谱系大概有这几种:一是方志类地图;二是租界当局的系列实测平面图(工部局、公董局);三是《行名录》、字林洋行、英国海军航道局所制系列地图;四是近代晚期以来中外书商、舆图社制作的系列地图。只有谱系梳理清楚了之后,类型、条理和流变线索才会更加清晰、可靠。

这其中有个见真功夫的活,就是成图年代的考证。这不但是地图史研究的一项基本功,也是《图集》编排与著录的一个关键要素。但钟翀表示,这个要素的判定存在多种复杂的情况,即使是那些明确标注年代的地图,也有测、绘、印、发行等时间的不同,有时还会出现测绘与刊印等年代相距较远的情况,“我看下来有三类图是经常要作年代考证的——近代单幅绘画地图、租界初期平面图和其他未注年代的疑难地图”。

在访图的经历中,《图集》编纂组还纠正过藏图机构标错时间的地图。近代初期上海英租界地图非常珍贵,以往学界一直认为哈佛蒲赛图书馆所藏1849年的《上海地图》(Map of Shanghai)时间最早,这次在英国皇家地理学会发现一张标称1856年的地图(见图3),其中有的租地地块,实际应该是在1850年以前。后来经过与复旦大学历史地理研究中心周振鹤教授和罗婧博士的共同分析,初步明确了这张图的绘制年代应在1847—1848年左右,刷新了哈佛《上海地图》的现存最早记录。

《图集》汇聚了诸多海内外现存的上海城市古旧地图,其中不乏佳作珍品,但因利用权、保密性,还有篇幅限制等,依然有部分地图资料未能收编进来。如近代以来俄、德、荷兰、西班牙等语种的上海地图,还有部分民间商社或外国外交机构印制的上海地图等。钟翀特别提到岸田吟香于1885年所制的《上海县城厢租界全图》一图,这是近代日本民间商社所绘最早的上海地图,而制作者岸田吟香也是近代中日交涉史上集商人、汉学家与谍报人员为一身的传奇人物。遗憾的是,经过多方查寻,还是没能获得清晰的影本,他表示将不会停止对这些缺憾的留意和收集。

正如上文提到,很多城市早就出版过古旧地图集,但上海长期缺位,而北京只出过两部分别收录有中国国家图书馆所藏和首都图书馆所藏北京古旧地图的地图集,并不全面。这两个重要城市的古旧地图集为何迟迟未出?因为“太难了”。北京和上海这两座城市,历史上绘制的地图数量繁多、收藏分散、测绘刊印与流行情况复杂,从未有机构做过系统的收集和整理,加之还要进行地图学史考证、研究基础上的著录、提要编制,都是最费时、费力的基础性工作。

周振鹤认为,对于近代的历史地理而言,有《上海城市地图集成》这样的基础性成果,那么编撰上海的历史地图就能省去不少麻烦,足够详细的基础研究,对解决历史问题是很有帮助的。“像上海这个城市,近代化那么快,我们不但希望实现每条路的复原,还希望做到每栋建筑的复原。我们心里一定要明白,已有的知识不一定都是真的知识这个道理。比如,今上海外滩33号的原英国总领事馆建筑被称为‘外滩源’,这个说法就是不对的。‘源’是‘最早’的意思。可是,如果按照地块来讲,怡和洋行那块是最早编号的1号分地;如果按照租地地契来讲,第1号道契是宝顺洋行,也就是现在外滩汉口路路口那个地方。无论从哪方面讲,现在的外滩33号都不是最早编号与最早租地的,自然就不是‘外滩源’。”在周振鹤看来,实实在在的学术研究应该重视基础性的、细致的东西,而非空谈务虚,也不要盲目地认为已有的知识肯定就是真理。他希望《上海城市地图集成》积累的经验能对其他城市起到很好的示范作用。

远赴海外寻找中国城市地图是一种怎样的体验

就在《上海城市地图集成》这块硬骨头被啃下的同时,另一项与历史地图有关的工作——“外国所绘近代中国城市地图集成与研究”也在上海师范大学紧锣密鼓地进行。

据项目组成员、国家图书馆副研究馆员白鸿叶介绍,国图收藏的外国所绘近代中国城市地图基本确定在70种左右,以北京、上海为主,还有一些沿海开放通商比较早的地区和城市,比如天津、辽宁、山东、广东。绘制机构有上海工部局、南满洲铁道株式会社、北平日报,以及二战期间国外的军事部门,像美国战略情报局、英国陆军情报部等。

云南大学历史与档案学院成一农研究员主要负责英美各图书馆藏图的整理与编目工作。他坦言,无法长时间待在国外,以及图书馆很少有专门的地图目录,是两个比较大的问题,“所以我们决定从网络入手,通过检索先把资料整理出来,做到有的放矢,再抽出一段时间出去调图”。

事实却是,通过在线目录检索地图并没有想象中那么简单,因为在各大图书馆中地图不像图书有很好的分类,检索起来并不方便。项目针对的是近代中国城市,而且倾向于中小城市,其城市名的近代英文拼法和现代完全不一样。成一农后来想到一个笨办法,用“China”做检索,再限定时间为1949年之前,“这样会检索出来很多条,仅英国皇家地理学会一家就有1196条,因为没办法再往下细分,只能一条一条去辨认内容,比如‘Indo-China’‘道路图’这种就可以直接排除”。

如何剔除用西文编目的中文地图,需要结合历史背景加以考证。成一农举了两个例子加以说明:一个是一张绘制于1930年代、标题为“Dengzhou-Fu,Shandong”的地图,“我们当时就认为这是中国人所画,因为1930年代已经不用‘府’了,基本可以判断是清代地图在近代以后的重印,保留了原来的名字”。还有一张杭州的“府城图”,时间标识为“1900?”,“这也基本可以断定为中国人所画地图,一是西方人不会称为‘府城图’,二是他们绘制的地图一般都会标明具体年代”。

编目中的注音问题,成一农表示非常犯愁,至今还没有彻底解决。他进一步解释说,近代有三种英文拼写:一是闽南话拼写,西方人最初从东南沿海地区进入中国,所以有些地名用闽南话拼写;稍晚一点,很多地名用当时的中国官话南京音拼写;还有一些,则用满语、蒙语、藏语或缅甸语拼写,所以

就留下了“Kalgan(张家口)”“Mukden(奉天)”这种说法,跟汉语是完全不同的体系。19世纪后半期,韦氏拼音法将上述三种拼法糅合在一起,之前没有的地名也直接用韦氏拼音法拼写。“至今都没有找到很好的可以对照的地名表。美国地名委员会1968年出了一部地名辞典,应该可以用,但它是拿韦氏拼音法和什么进行对照,尚不得知。”成一农表示,关于城市名注音的问题要留待后面再做详细调查。经过这样的梳理,目前他已从大英图书馆和英国皇家地理学会的目录中,整理出近500幅地图。

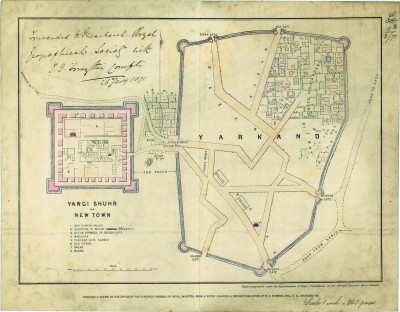

用“争分夺秒”来描绘在“前线”翻图、拍图再恰当不过,北京大学历史系教授、上海师范大学人文与传播学院特聘教授李孝聪感慨道:“每一个小时都在花着外汇。”他此前赴英国,在大英图书馆、英国皇家地理学会、伦敦大学亚非学院以及剑桥大学图书馆等4个单位作调研,进行第一阶段的地图采集和编目工作。“大英图书馆早上9点半开门,我有时候中午1点才能填好一两张提图申请。对方表示1小时后可以提出,但4点以后又不能再提图,因为5点要关门。”李孝聪笑着说,那段时间真的很“丧气”,中午都是在图书馆里就着水吃点面包,一刻都不敢耽搁:“成一农后来传过来整理好的大英图书馆和皇家地理学会的数据库,效率提高了不少。”李孝聪表示,这次在英国还收集到了一些极为珍贵的近代早期边镇中小城市地图,如英国皇家地理学会所藏1871年的叶尔羌城市地图(即今莎车县城)等(见图4),“也是非常开心的”。

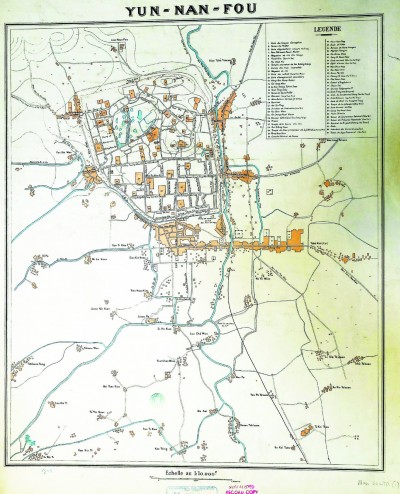

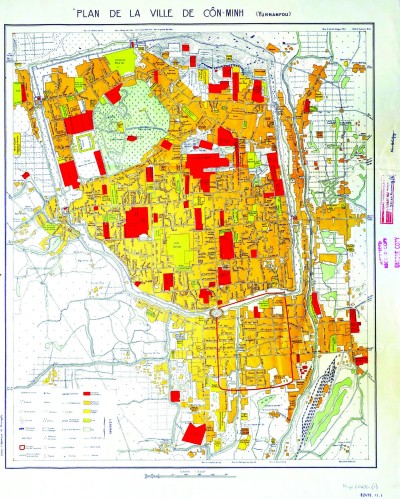

他还特地分享了自己20年的拍图经验:“拍图时,地图的边一定要跟桌子的边平行,这样才容易定位。我这次拍得很赶,笔记都来不及记,一直到关门前全都在拍。大英图书馆一天只准提十个图,必须把当天的拍完,不然就算在明天的量上了。不过有一点比较好,一套图他们只算作一个。”一个月的时间,李孝聪检索整理出来的外文城市图共132种,从沿海到内陆再到西部边陲共50多座城市。针对下一步的筛选、著录和研究工作,李孝聪特别提到要关注一座城市不同年代绘制的系列图:“比如有两张法文版的昆明图,一个叫‘云南府’(见图5),一个叫‘云南城市详图’(见图6),都没有标明年代。我判断的依据,一是1909年创立的云南讲武堂,图上没有的话,那它一定是1909年前印制的;还有一个是现在的云南大学,最初叫东陆大学,能在图中找到的话,就说明地图肯定是在1920年以后绘制的。”

从目录着手寻找地图,这在周振鹤看来是一种新型目录学。过去到图书馆都是翻卡片,虽然是“比较笨、比较死”的办法,但一些有趣的经历还是让他难忘:“有一次我在德国巴伐利亚州立图书馆翻卡片,翻着翻着发现有个汉字很奇怪,怎么看都看不懂,后来就把书调了出来。原来,这个汉字是镜像的。线装书上正的字没有了,只有反过来的字。外国人又识别不出来,一笔一划照着描上去,所以就成了镜像字。”

除了翻卡片,周振鹤还喜欢进书库直接看书,因为,“这样能翻出宝来”。“早年我在法国亚洲学会图书馆里翻书,发现沙畹文库里有一本郭连城《西游笔略》同治间的版本,而国内原先熟知的都只是它民国时期的版本。我便拿了回来,交由上海书店出版社出版。”他还介绍说,国外图书馆没有那么容易让人进去,图库的地图更不可能让大家一张张进去翻,这个时候,从远程的目录入手,先摸下对方的底,就显得非常重要,不然很有可能莽撞地跑过去,费了好多劲,却没什么收获。周振鹤鼓励年轻人多跑跑知名图书馆、私人藏书机构、美术馆:“像博德利图书馆藏中文书籍的地方,有些书可能放个一百多年也没有人去整理,外国人如果没有一定的中文知识,也是没办法整理的。年轻人要做有心人,多出去跑跑,说不定能碰上运气,发掘到好东西。”

作点历史学的探讨和解释

地图里的多元信息可以辐射不同学科领域,为大家所用,但对地图本身的研究,一直是地图史学者的“本职工作”。在收图、整理的过程中,还能激发出不少新的研究视角。

在一张法国人绘制的北京地图的目录中,成一农清楚地看到有绘制者、出版者、拥有者及捐赠者名字,他指出,西方学界通常会追溯一个绘图家族,研究绘图风格的变化、家族的迁徙状况等,而中国地图很少提到测绘者,没有相关的档案和文献资料,“如果以后有更多这方面信息,我们就可以做些梳理,挖掘出一些绘图家族或是学派,甚至对哪些图被什么人所关注,最后又是归谁所有的,作点历史学的探讨和解释”。

马克·蒙莫尼尔在《会说谎的地图》里写道:“地图并不是客观地理的再现物,它只是一种中介,人们运用它或通过它,引导或获得对世界的理解。”成一农表示,中国人和西方人对城市的概念不一样,他认为中国古代没有“城市”这个想法,只有“城池”,“城市”的概念是近代以后的东西,“所以在面对绘制对象的时候,中西方的价值取向不太一样,从这个角度也可以做些研究”。■