罗志田

人不是物,必须避免机械性的物化,所以人贵有自觉,即人人先能调理自己,然后再说改变环境。人不能“只在本能支配下过生活,只在习惯里面来动弹”,只有“开发我们的清明”,才能“让我们正源的力量培养出来”,达到孔子所说“从心所欲不逾矩”的境界。

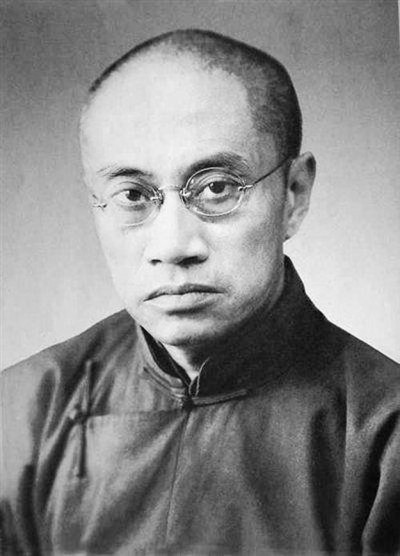

世纪文景于今年5月重版了梁漱溟先生的《朝话》,这是积德的善事。梁先生是提倡“再创宋明人讲学之风”的人,北伐后他在山东邹平办乡村建设研究院,天天黎明起来领着与他共学的年轻人作朝会,书中辑存的就是那时的谈话。这些谈话都是他对文化和人生的体悟,充满真知灼见,却又是娓娓道来;有些话看似浅出,其实相当深入。窃以为适应任何年龄段的读者。

梁先生出生于1893年,十多岁时科举制就被废除了,再两三年朝廷正式立宪,然而帝制旋被推翻,随后白话又取代了文言。在不过十多年里,就目睹了好几项以“千年”计量的根本性巨变,还不包括其他非建制性的长程巨变,最能体现那真是一个天崩地裂的时代。身临这样一个颠覆频繁而至的多事之秋,其感触非比寻常,对人生、人与人和人与自然的关系,认识可能很不一样,思虑也当更高远。读了《朝话》你就知道,这的确是当得起大时代的大认识。

书中的谈话发生在1932-1936年间,梁先生不过四十初度,却已身历两次改变政权的武装革命——前一次革命终结了几千年的帝制,后一次革命开启了新政。尤其辛亥革命、五四新文化运动和北伐等事件,在我们教科书中都被列为时代界标。一位传承了“澄清天下”责任感的读书人,从青少年起就频繁经历“时代”的转换,能不生出无所措手足的彷徨和苦闷?

故对梁先生而言,北伐前后又是他自己的反省期。一般情况下,梁漱溟常给人一种能坚持也愿意坚持的印象。实则他有些像他少年时仰慕的梁启超先生,一生多变,只是他号称自己的主张永远跟随着心中的问题,故比很多同时代人显得洒脱一些,既可以像梁启超那样“与昨日之我战”,还可以不像梁启超那样承认是在与自我作战,因为是心中的问题转换了,而不是他自己变了。

梁漱溟在五四后以揭出东西文化问题而迅速确立了在全国舞台发声的地位,但《东西文化及其哲学》一书刚出版,他心中的问题就开始波动,随后就有好几年的反省,思想观念有了不小的转变。其中一个主要的变化,就是他对中西文化的“不同”有了新的认识。此前他以为,只要经过一个世界化的阶段,“不同”的中西文化是可以趋同的——即中国可以西化,西方也可以中国化。北伐后他有了新的看法,主张中西文化的“不同”是根本的,无法趋同,亦即中国不可能西化。

《朝话》中的很多看法,就反映出梁先生思想的调整。作为一个天下士,中西既是他的关注所在,也是他表述的象征。其后的大关怀,是人类当时面临的问题和今后的发展。那些谈话中的一个重要面相,就是梁先生对今天我们所说的现代性,有很深刻的反思。他的一个核心看法是,人不是物,必须避免机械性的物化,所以人贵有自觉,即人人先能调理自己,然后再说改变环境。在梁先生看来,人类之所以超过其他生物,因人类有一种优越力量,能变化外界,创造东西。要有此变化外界的能力,必须本身不是机械的。如果我们本身是机械的,我们即无改变环境之力。

简言之,“人类优长之处,即在其生命比其他物类少机械性”。而“人类第一也是唯一的长处”,就是人能自觉,“能调理自己”。

一个人缺乏了自觉,“便只像一件东西而不像人,或说只像一个动物而不像人”。因为“人类生命是沿着动物的生命下来的;沿着动物的生命而来,则很近于一个动的机器,不用人摇而能自动的一个机器。机器是很可悲悯的,他完全不由自主”。但人类不一样,“他是能超过于此一步的‘机械性’;因人有自觉,有反省,能了解自己”,这是其他生物所不能的。

像机器一样不由自主,常表现在不能管住自己。例如“好生气,管住不生气好难!在男女的关系上,见面不动心好难!他不知怎的念头就起了。更如好名、出风头等,有时自己也知道,好歹都明白,可是他管不了自己”。要改变这种“不停止的不自主的”机械性转动,就需要“了解自己,使生命成为智慧的”;减少“自己生命中之机械性”,而“培养自己内里常常清明自觉的力量”。

人不能“只在本能支配下过生活,只在习惯里面来动弹”,只有“开发我们的清明”,才能“让我们正源的力量培养出来”,达到孔子所说“从心所欲不逾矩”的境界。

中国人所说的“学养”,就是让人人能够自觉。所谓机械,大体即平常所说的“血气”。血气有盛衰,所以不可靠。要使“人的神明意志不随血气之衰而衰”,就需要“增进自觉,增进对自己的了解”。孟子说的善养浩然之气,庶几近之。中国古人所探寻的,就是“能了解自己且对自己有办法的学问”。只要一生坚持求学,就能“让人生命力高强活泼”,不至于越老越衰,最终实现“一个自由的活泼泼的有大力量的生命”。

梁漱溟承认,他自己的“短处”,也在于“自己不会调理自己,运用自己”。而他治此病的方法,“就是‘诚’”。尽管还没做得彻底,“在某一些地方上的念头不单纯”,还有“自己在勉强自己”的外在努力,没能达到“整个生命力的伟大活泼”。但大家也都看出了他的“一片真诚”。

这的确是实话实说。在20世纪的人物中,梁漱溟是很特别的。总有一些人受他感动,终身追随左右。在社会资源日益被国家(state)控制的时代,这是很多“大儒”都没做到的。但梁先生做到了,因为他的“一片真诚”能够感人。

梁先生说过,他要复兴古人讲学之风,意在“使讲学与社会运动打成一片”。因为那时的中国社会,“无论在思想上、在事实上,都正是彷徨无主时候”。据他的观察,彼时最缺乏的,就是“社会的信任”。因此,现在的中国,必须有人一面在言论上为大家指出一个方向,更且在心地上、行为上大家都有所信赖于他。然后散漫纷乱的社会才仿佛有所依归,有所宗信。一个复兴民族的力量,要在这个条件下才能形成。

而梁先生的志愿,就是“使自己成为社会所永久信赖的一个人”,能够“终身为民族社会尽力”。

他做到了。从他整个的生命历程,从《朝话》中的点点滴滴,我们处处可见那脱弃机械的一片真诚。更因他的一片真诚是透明的,所以特别有感召力。

在梁先生眼里,要让人信任,透明最重要。要“如何才能使社会信得及”呢?“只有彻底的开诚布公”,根本铲除一切“遮遮掩掩的行为”。这是通行的道理,“无论在家庭之间、政府与人民之间、一切人与人之间,皆是如此”。毕竟“人心都是要求光明磊落的”,只有“自身先不使人怀疑,人家才肯相信;人家相信得及,才肯舍死相助,终至万众一心”。

他是不是说出了你心中想说的话,看看《朝话》就知道了。

(作者为四川大学历史学教授)■

策划:

文汇报理评部

执行编辑:

任思蕴rsy@whb.cn

封面编辑:

陈韶旭csx@whb.cn

封面图片:

日本绘《清国上海全图》