■本报记者 许旸

记忆中老上海的街坊里弄、屋棱瓦片,黄浦江上汽鸣声声振、江鸥波上栖……当小说家画起插图,文本中的影像与城市变迁,能在画面中“动”起来吗? 今天起,“金宇澄手绘文学插画展”在上海图书馆展出。茅盾文学奖作品《繁花》等小说书页间的沪上风景,跃然方寸插画,散落着琐细和日常情致。

昨天,记者在上图目录大厅布展现场看到,近80幅插画涵盖甚广,不止长篇小说《繁花》,还有金宇澄为非虚构作品《回望》、散文集《洗牌年代》,以及为即将出版的《碗》《方岛》《轻寒》系列所配的插画。

文与画,在创作中占据怎样的位置? 金宇澄在接受记者采访时直言“都喜欢”,但喜欢的方式不一样———喜欢写作,会一遍遍地选择、默诵、改动一颗颗字;喜欢画图,是看重笔尖与纸的接触,有种更陌生的亲切感。他说,字是一种标准材料,用来归集人世景象:街角私密的对话,路人面孔的细部、背影的轮廓等都含在字里,像密密麻麻的长短线条……而这种小说叙事形成的创作焦虑,到了画图时会安静下来,仿佛一切落定了,出现了固定的线条,种种细部晕染,都促使他一直画下去,直到完成。

文学插画拓展补充了语言的表现空间

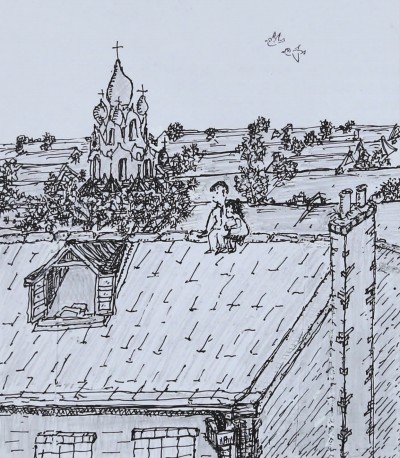

《繁花》第一章曾如是描述:“当年阿宝十岁,邻居蓓蒂六岁。两个人从假三层爬上屋顶,瓦片温热,眼中是半个卢湾区,前面香山路,东面复兴公园。东面偏北,有祖父独幢洋房一角……”在展出的相应插画上,两个孩子相依屋顶,面容模糊,看似无忧无虑,也弥漫着淡淡乡愁。

更不消说瑞金路长乐路等街道的变迁。金宇澄用画笔代替相机镜头,记录了这一街角40年来的风云更迭,老建筑呈现出一种质朴顿挫而不乏机巧的美。“我画的小说插图,不仅仅是装饰,还有对小说细节的补充。文学想象里,最先出现的往往是画面,再落到文字,那么,无法用语言表达的部分怎么办?”金宇澄说,老弄堂的结构、一幢建筑的内部细节,可能上万字也不一定能说清楚,有时要表明东南西北,文字反而累赘,有了示意图,读者立刻就懂了。十多年前,他曾在 《上海文学》 策划“城市地图”专栏,每期编发一篇写上海的随笔,请作者画出地图,让文字获得更加饱满的在场感和叙事性。

插图能帮助文字抵御时间侵蚀。在业内看来,文学插画拓展补充了语言的表现空间,建立读者与作品之间更牢的联系。早年在黑龙江农场务农时,金宇澄就习惯与朋友书信往来时画上几笔,用直观具象的方式解释一些南方人难以理解的东北物件。写怎么割麦子,画出分解图:麦子割下来打捆,在田野上如何堆一个麦秸垛,麦穗朝里,十字花叠加;写到马的故事,就画出钉马掌的顺序、工具及相关细节,很有点博物学的色彩。

美术文学都重在个人情趣,去除同质化思维

“文字也好,画画也罢,常常是一种工具。美术、文学重在情趣,要有辨识度,去除同质化思维。”金宇澄直言,文艺创作中,个人趣味很重要,技能相对见仁见智,他自嘲是个“没计划的人”,从小受的教导多是叮嘱“不可学小猫钓鱼,一会儿抓蝴蝶,一会儿采花”。其实,又有什么不可呢? 现在,金宇澄游弋于钟爱的不同领域,自己写文自己配图,有“倾其所有”的饱足感。平日,他会琢磨西方版画进入中国时期的大量作品,包括更早期的铜版画、钢笔画等。此次展览有两幅插图则摹习自日本插画大家妹尾河童的中心透视方法,四面都可观看。妹尾河童正是他所钦慕的众多插画家之一,金宇澄说喜欢妹尾河童细致的笔法和有趣的叙事角度。

今年上半年,汉源汇书店曾举办过金宇澄《繁花》插画展,集中呈现了与他小说对应的插图,还有他为王家卫改编电影所画的上海地标图。金宇澄坦言,自己并不奢望做“插画家”。“中国传统文化中,所谓书画不分家。但我不会为别人的文字配图,这非常难,因为根本不知道作者愿望中的插图是怎样的。我更有把握把自己知道的,写出来或画出来。一遍遍打捞过往,留存记忆。”