■薛 原

提起谢稚柳,首先想到的就是海派绘画大家和书画鉴定大家,从郑重的《江南画派第一人——谢稚柳传》一书里,对他的一生和艺术可以有清晰的了解。

个人觉得,这本谢稚柳的传记,书名若仅仅用《谢稚柳传》,比《江南画派第一人——谢稚柳传》要客观平实得多。艺术创作和流派上,可以说谁是代表,但很难说谁就是第一。且不说“江南画派”的定义如何,至少提到现当代这些“海派画家”,吴湖帆、谢稚柳、陆俨少等人,很难说谁是“第一”。

之前,读《名画说疑:陈佩秋访谈录》(陈启伟著,文汇出版社2003年版)一书时,读到陈佩秋说:谢稚柳在解放前画过一幅画,当时没有画完,放在箱子里三十多年,某一天拿出来看看还满意,要去装裱,又想补画完成。陆俨少对谢稚柳说,还是叫刘旦宅去补,结果屏风上的山水让刘旦宅补上了。

陈佩秋以谢稚柳此画为例,谈古画鉴别的难题,说再过若干年,对谢稚柳的这幅跨越三十多年又经别人补画才完成的画还不知道会有多少种说法呢。当时读到这里,便对这幅画起了好奇,谢稚柳到底画了什么呢?刘旦宅为什么要补画屏风上的山水? 但是,陈佩秋的这本访谈录里并没有这幅画的插图,所以也无法知道这幅画的内容。

因此,读郑重的这本传记时,读到关于此画的内容,让我有豁然开朗之感,同时,又觉得此画对于谢稚柳意义非凡——不是说此画是谢稚柳的巅峰之作,而是说此画的创作时间和环境对理解和认识谢稚柳的艺术人生有着指标性的作用。

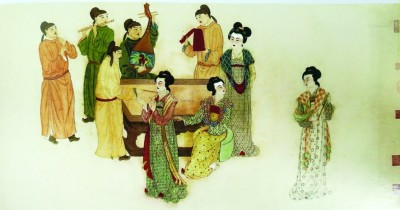

郑重在书里如此描述谢稚柳创作这幅画的过程——1949年9月,谢稚柳创作了这幅《旗亭赌唱》。这幅画所描绘的内容是唐人轶事。唐人薛用弱《集异记》卷二记“旗亭赌唱”故事,说王之涣、王昌龄和高适三人寒雪天在旗亭小饮,有梨园伶官十余人也到此会饮唱曲,三人便暗中记下伶官演唱的自己的作品以赌赛自己的诗名高下。开头三首分别是王昌龄和高适的,王之涣不忿,便指最好的歌妓说,其他人唱的只是“巴人下俚之词”,等她唱时一定是“阳春白雪之曲”。果然这个歌妓唱的是王之焕的《凉州词》,即“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”。

《旗亭赌唱》这幅画的内容可以说充满文人雅兴。对于饱受江南传统文化浸染的谢稚柳,创作这样充满文人趣味的画作是很自然的。但在那样一个翻天覆地的时代转折线上,还能有如此雅兴创作出这样与时代格格不入的画作,可见谢稚柳的文人气。

1949年9月,在北京,开国大典已经在紧张筹备中;在上海,陈毅粟裕指挥的华东野战军进入上海的炮火刚要停息,一个新时代即将到来,谢稚柳还以类传统题材入画,可见他的潇洒。而从另一面来说,也正反映了他不谙世事的传统文人气的个性。这幅画当时其实并没画完,很快此画就被谢稚柳搁置到了箱底里,没有了再画下去的兴头。

郑重在《谢稚柳传》里说,此画后来不知所向,但到了1979年,此画失而复得,又被找了出来,并请刘旦宅补画完成。谢稚柳在此画完成后做了补题:“此三十年前所作,久已散失于尘埃之中,不复记省。前年偶得,重归壮暮堂中,则风尘变染,颜色都非,既悔其少作,益无足可观。搁置又已经年。今重观此图,觉尚有未尽处,而衰老暮年,手指僵颤,难复为此,因乞刘旦宅为补屏风,以掩其短,聊复存之……”

在1949年10月,谢稚柳又用半个月的工夫画了一幅《四美图》:“此图系用两张五尺宣纸横接而成,图中有一美人引吭高歌,透过竹林,又有两美人在同时回顾静听,再远处有一美人,似乎是在追寻着歌声向引吭的美人走来……”此画完成后,沈尹默、潘伯鹰等先后题跋。此画画幅太大,装裱时只是托了一层纸,然后就放在那里。“文革”抄家时,此卷也没有被人注意,以为只是一卷空白纸被扔在乱纸堆中,因此才幸免被抄走。后来,谢稚柳从隔离室被释放回家,四壁皆空,这幅劫后幸存的画给了他安慰,也让他倍加珍惜。一直到1980年代,郑重编《谢稚柳系年录》时,将此画附于卷后出版,谢稚柳又题诗一首:“罗髻蓬松一段云,回眸秋水照人清。饶他咳唾成珠玉,况是黄鹂百转声。”

这之后,谢稚柳就很少再画人物了,他画的人物多是仕女和传统题材上的“高士”,和新时代所要求描绘反映的工农兵形象有着天壤之别。他所创作的这一类人物画,充满雅逸之气,更是和新时代格格不入。他很少染指人物画,应该说是明智的选择,因为让他改画工农兵,很可能被讥讽为丑化工农兵的形象,反而遭遇麻烦。谢稚柳是有自知之明的,他主动停笔不再画人物画就是最好的证明。

之所以要提谢稚柳的这两幅画,是因为在新时代的转折线上,他以这两幅人物画,呈现了作为一名传统文人的面貌和底色,也预示了在新时代里,他很难紧跟时代步伐进行创作。幸好,他是以传统书画鉴定为他安身立命的职业本色的。郑重在书里对谢稚柳在书画鉴定上的来历和特点作了详尽的叙述,尤其是他与徐邦达的鉴定分歧——两人往往在同样的史料和材料上,得出南辕北辙的结论,最典型的就是关于徐熙落墨花画法的争鸣。南谢北徐的书画鉴定之争也是一个时代的绝唱,今后,还会有这样的人物和故事吗?