李明滨

俄罗斯学教育史可溯源至1919年北大设立的“俄文学系”。“治俄文,穷俄事”,但学科不完备,缺乏有研究成果的学者群。从上世纪80年代开始,学术研究走向系统和完备化,恰在此时正式提出了“苏联学”(俄罗斯学)的名称。

在中国,“俄罗斯学”从上世纪80年代引起重视。这是一门学科发展成熟并得到承认的标志。此前这个名称并未流传开来,不像在俄国,研究中国的专业人才,可称为“汉学家”。在中国则不习惯于“俄罗斯学家”这种称呼。顶多称为“俄国通”(或者曾经的称谓“苏联通”),用的是大白话,并未提到学科的高度来认识。为了推动学科建设,理应建立专门的研究所。

俄罗斯学研究所的开创

北京大学俄语系于1988年申报,经丁石孙校长主持校长办公会议通过,同意设立俄罗斯学研究所(原名苏联学研究所,1991年12月苏联解体后改为现名)。确定研究的重点有二。

一为研究对方即俄罗斯的文化国情。俄罗斯是个大国,若泛称俄罗斯研究所恐涉及面太广而为研究力所不及,故加以“学”字,意在从总体上关注国情。内容再加限制,为“文化国情”,重在精神文化,便于实际操作。也可免得和广泛存在的“俄罗斯文化研究”之名雷同,没有特色。此外,也是为了要在本系固有的“文学”特点之上,再跨出一步,拓宽至文化,力求有所创新,使学科得以扩展。先师曹靖华教授早年主办的“俄罗斯语言文学系”业已独具文学特色。我们的创新,恰恰在于拓宽学科、增强文化。

二为扫描我方即中国对俄罗斯研究的状况,包括历史与现状的梳理,以便吸取历史经验和展望未来。这在国内可谓别出心裁。没想竟受到友邦关注,头10年间每年都有俄方学者来访,或派员外出交流经验,为北大俄语系走向国际交往创新了局面。

研究所开局良好,与学校领导的重视和支持有关。成立的前一年,即1987年9月,丁石孙校长亲率的北大代表团(三人,另二人为教务部社科处长吴同瑞和俄语系系主任李明滨)访问莫斯科大学,商定恢复已中断了20年的、1950年代马寅初校长与彼得罗夫斯基校长签订的两校交流协议,发展合作事宜。

研究所在学科建设和梳理学科历史两个方面做了试验,获取成果。

学科建设上开两论三史

依据成立时设定的文化国情学方向,即在俄语系传统的语言、文学两个方向之外,增加了一个新的方向。早期的工作是面向研究生开设四门课:1.俄罗斯学导论;2.俄罗斯文化史;3.中俄文化交流史;4.俄罗斯国情研究(讨论);5.俄罗斯学史略。后扩大增加有宗教、民族、国际关系、媒体宣传、翻译学等专题课,供研究生选修。

此即学科建设上的“两论三史”。如若加上本系语言文学方向上的基础课“两论”:文艺学引论、普通语言学,“两史”:俄苏文学史、中俄文学交流史。那么俄语系全系基础课就实现了“四论五史”齐全了。

研究所从1994年开始招收文化国情方向(俄罗斯学)的研究生,后发展为硕、博两级。并根据苏联解体后的新形式,适时编出基本教材《独联体国家文化国情》一书(20万字,2004年8月)。此外,首开基础课——俄罗斯学导论、俄罗斯文化史、中俄文化(文学)交流史也都出有教材。

其中有一门课需要特别说明,即利用综合大学优势广邀文、史、哲、经、政、军等校内外同行专家(多数为留苏学人)来讲“俄罗斯国情研究”(讨论)课程,讲授各自学科的研究成果、经验和当前热点。由所内教师参与讲授。并从各系聘请一批教授、博导为兼职教授,阵容可观:包括经济系法律系,国际政治系,哲学系,历史系。校外专家有中国社科院苏东所、外文所、世界史所,中国农科院,中国人民大学苏东所,国防大学及军科院等单位。其中社科院原所长刘克明和叶水夫同时聘为俄语系兼职教授,每年来系授课。戈宝权和人民文学出版社孙绳武、蒋路则为俄语系顾问,参与学科咨询。

对外交流以增进学科建设

与俄方的交流逐步扩展,由单向增为双向,由高校增至科学院系统,由单校增为多校。方式包括出访、参会、合作学术研究以及进修。内容已超出语言文学而涉及文化各个方面。笔者当年身兼系主任和所长,在实际操办上也有方便。

同莫斯科大学结有姊妹学校关系,交往自然最为密集。1980年代起至1995年,本系教师近40多人轮流一遍到莫大高访一年或半年,每人一次,满足了1950年代以来毕生教俄语而未见过俄罗斯的教师们之夙愿。这对于他们热爱专业、忠诚俄罗斯学教育更是极大的激励。

同苏联三大名校的另两所圣彼得堡大学和基辅大学,还有喀山大学也建立定期互访和参会的关系。个别成员到过伊尔库茨克大学讲学。

1990年代起与俄国科学院汉学方面三大研究所:远东所、东方学所、东方文献研究所,以及莫大的亚非所、彼大的东方学系开展密切交流与合作。尤其我方有“俄罗斯学研究所”的名义,很吸引俄方汉学研究机构的注意力,双向交流便趋向热络。我所每年至少一次接待俄国汉学家来访,包括专访、顺访和参会、进修路过。有时还有俄驻华大使罗高寿和使馆库利科娃等各官员。重要的学术会议活动,如纪念苏联最大的汉学家阿翰林110年诞辰(1991)、俄苏文学界泰斗纪念曹靖华95年诞辰(1992)、纪念普希金200年诞辰活动连续四次(每年一次),以及成立“普希金研究会”(1996—1999)、纪念莫大教授波兹涅耶娃100年诞辰,以及庆祝齐赫文斯基院士90岁华诞。此外,还有李福清院士追思会(2012年,与俄大使馆合办)。这些学术会议均属于首次,很受俄方的重视并具有国际影响。

本所的名义含有“俄罗斯学(独联体国家CHГ)研究所”,也使原苏联各国予以重视。先后应邀参加基辅大学和北京的首届、二届(1993、1995)“乌克兰学国际学术会”(并建立联系),北大两次举行的世界文化名人乌克兰诗人谢甫琴科纪念会(2009/195周年,2014/200周年),编出戈宝权译《谢甫琴科诗选》(国内唯一直接译自乌文的作品),并举办谢甫琴科与戈宝权纪念会等。

学科建设上的研究成果

总的设想是依托文学基础,权衡自身力量,汇集校内外同仁能力,向文化各领域开拓,并且找准学术空缺,予以突破,争取获得填补空白的创新成果。

在已有文学统编教材《俄国文学史》(1989)和《俄苏文学史》(三卷,曹靖华主编,1992)的基础上,研究所再向文化扩展,写成《俄罗斯文化史》(2013)。

这样使得“俄罗斯学”项下已形成配套著作:

《苏联概况》(1987)、《独联体国家文化国情》(2004)、《俄罗斯文化史》(2013)、《中外文化交流史》(2008)、《中外文学交流史——中俄卷》(2015)。

此外,还有俄苏文学领域的一大项目之成果。此前,在1980年代初俄语系内已成立“俄罗斯苏联文学研究室”,其人员与俄罗斯学研究所有交叉,室与所互相配合。该室10余人做了“拾遗补缺”一大工程。拾因“反修”形势而遗漏的苏联文坛新资讯,补两国中断20年交往而缺失的史料。在10年间编成研究史料丛书《解冻文学及其思潮》、《必要的解释》(解冻文学思潮的启动者 爱伦堡文集)等9册和一本教材《苏联当代文学概况》,都属于改革以后新时期国内创风气之先的著作。

最近新增俄语系参与的“俄语语言学”翻译系列(2014)和“俄罗斯研究”丛书(张国有、宁琦主编,已出二辑),属于俄语系转向文化多方面发展的成果。

文化交流研究,属于本所的重点工作之一。建所20多年来,在俄罗斯文化研究方向,除已成书的《俄罗斯文化史》外,正在进行的有《俄语系学科史》《俄罗斯学家词典》《俄罗斯学学人简论文集》,以及论其中名家张西曼、耿济之、刘泽荣、曹靖华、戈宝权、孙绳武、蒋路、穆木天、彭慧、魏荒弩等人的文章约15篇。

再有集中的大项目是“俄罗斯文化名人庄园丛书”,1999年筹划,共10卷,至2007年已出版8卷,其余2卷未出(普希金、阿克萨科夫)。已出的8卷包括:

《莱蒙托夫与塔尔罕内庄园》《屠格涅夫与斯巴斯科耶-卢托维诺沃庄园》《托尔斯泰与雅斯纳亚·波良纳庄园》《契珂夫与美里霍沃庄园》《高尔基与卡希林庄园》《列宾与拜纳忒庄园》《柴可夫斯基与克林庄园》《列宁与高尔克庄园》。

另一大项目为翻译《世界神话百科全书》(苏联世界文学研究所编),近400万字,系所合作,自1989年立项,组织校内外48人参译。已进入统校,即出。

双向文化交流的两端是俄罗斯学和汉学,由此,理应关注到另一端,自然便产生了又一

个大项目:“俄罗斯汉学文库”编篆,自1999年启动。文库30卷包括:(1)个人文集15卷(院士6人,资深汉学家9人,每人一卷);(2)名著传俄10卷(孔、孟、老子6种和三国演义等4种,每种一卷);(3)研究资料史料5卷(如《敦煌文献在俄》《俄罗斯汉学家名典》等)。首期10卷列入“十二五”出版规划重点书目,至今已出有8卷:齐赫文斯基、阿列克谢耶夫、季塔连科、李福清四位院士和一位费德林通讯院士以及谢列布里亚科夫和波兹涅耶娃两教授各一卷汉学论文选集。还有学术资料《国图馆藏俄国汉学研究书目汇编》。

俄罗斯学溯源

经梳理史实,俄罗斯学教育的起源,始自培养人才的学校。

1920年代,实现从俄文教育到俄罗斯学教育的提升。俄罗斯学教育史可溯源至1919年北大正式设立的“俄文学系”(《北京大学日刊》,1920年12月17日第2版)。在蔡元培校长任内,有“废门立系”之举,1919年宣告设立英、德、法、日、俄五个外文学系。任命各系系主任:英德法系分别为胡适、杨丙辰、杨芳。俄系由教务长顾孟余兼任。俄系1920年秋季开始招生,预科和本科共录取七八十人。张西曼(1895—1949)参与起草课目表。聘请苏籍教员来任教。先后有苏联驻华使馆汉文秘书伊凤阁(阿·伊凡诺夫)、诗人铁捷克(特烈佳科夫)、作家伊文(伊凡诺夫)、汉学家柏烈伟等。先师曹靖华为1922年入该系学习的旁听生,已学成致用。高校设系可谓教育近代化的标志之一。从1708年中国第一所俄文学校,即康熙皇帝下旨创立的俄罗斯文馆,到如今的俄文学系,时间经历了210年的俄文教育漫长过程(那个阶段也可称为俄罗斯学教育的前史),完成了从俄文教学到俄罗斯学教育的提升,业已发生了质的飞跃。从此这门学科立足高校,有了两大保障,即(一)培养的人才属于高层次,有学者素养,能从事学术研究,不再是仅以外文为工具充当翻译而已;(二)此专业将会人才辈出,薪火相传,学科后续有望。

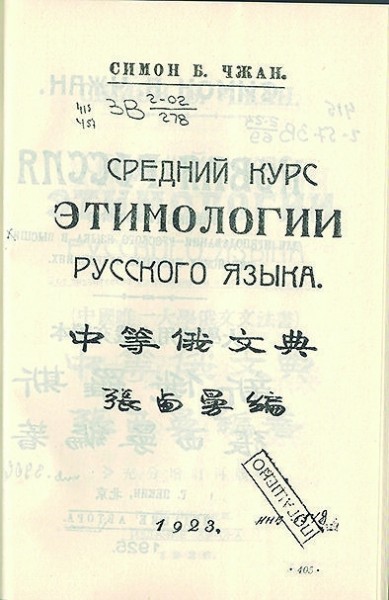

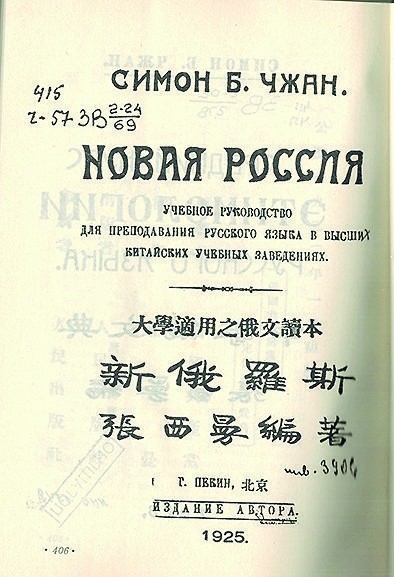

考察1919年设的系,当时一年级课目,已具备配套成型的“学系”,除有主课俄文,还加以文法、散文及会话、地理、俄国文学史、俄国历史五门课。向校长倡议设系的张西曼,在北大图书馆任职,同时兼任北京俄文专修馆俄文教授,他有教师和学者多科知识和能力,曾在中俄大学、法政大学等多所大学讲授俄文,据北大三院文科销售教材广告,张西曼的著、译有《俄共党纲》《俄国史》《中俄交涉史》等多达九种,其中三种俄文系实用教材:俄文文法和基础读本,均在1920年代初推出,即《俄文文法》(1921)、《中等俄文典》(1923)、《新俄罗斯》读本(1925)。俄文前辈邵筠农(北京俄文专修馆学监,即校长)为张著《中等俄文典》一书作序,概括当年的办学风气:“治俄文,穷俄事”。更成了俄文界办教育长远的方针。

这样,有教授、教材和教育方针三者齐备,可以说这门学科业已形成,张西曼、邵筠农教授当可称作中国俄罗斯学教育的前驱。

或许历史起源应推得更早:张百熙校长任内(时称管理大学堂事务大臣,1902—1904年在任),即于1903年成立的京师大学堂“译学馆”。我国第一所俄文学校与后续者之间是有传承关系的。其大致的路径是,1708年康熙皇帝首创的俄罗斯文馆至1864年并入京师同文馆,再于1901年并入京师大学堂。两年后于1903年更名京师大学堂译学馆(1911年辛亥革命后,大学堂便顺理成章地改名为北京大学了)。

若从学制和课目考察,译学馆已具备近代大学的办学规范,可培养高级人才了。其学制五年,课程分三大类:1、基本课外文,含英、法、德、日、俄五种任选一,但不得兼修别种。2、普通课程:人伦道德、中国文学、史地、数理化、博学(生物矿物)、图画、体操。3、专门技艺课:交涉学、理财学、教育学。可惜因其重点仍在“翻译学”,而且俄文尚未单独成学科,仅融合在“译学”这个整体学科中。是故可否算作俄罗斯学教育的起源,尚待斟酌。

北大俄文学系因政治形势所局限,未能持续多久。1927年大革命失败后,北大的俄文课虽未全废,但已趋萎缩,俄文系则被撤销。张西曼曾著文《北大俄文系的厄运》(1948)予以纪念。在俄国十月革命和中国五四运动形势催生下,这第一个俄文学系虽然产生,却屡经挫折,先天不足。不管怎么说,北大毕竟是中国俄罗斯学教育的摇篮。它教出的学生曹靖华30多年后回校来担任新的俄文系系主任。正如张西曼所说,“该系二期中产生了人物,一个就是旁听生曹靖华,他始终以翻译俄国名家小说自任,一直保持着他的文化岗位”。

1950年代俄文专业与专业俄文并举,俄文大普及时期,学科教育形成规模。中苏友好和“全面学习苏联”的形势,促成了上世纪50年代俄文大普及的热潮。大学普遍设“俄文”为第一外语必修课,中学有条件的也开俄文课。至少在高中,尤其是“三北”地区(东北、华北、西北)。社会各界也有中苏友协举办的俄文夜校或业余学习班,教员义务教课,学员积极学习,均被视为热爱国家、思想进步的表现。马寅初校长亲自挂帅,担任北大俄文阅读速成委员会主任,率领全校教职员老少都来上俄文夜校,教学大楼俄文楼每晚灯火通明,一片热烈的景象。那座50年代初命名的“俄文楼”,迄今仍是全国甚至全世界唯一冠名俄文的教学楼。大好形势有助于后人考察这段历史,以确定俄文教育的宏大规模,界定俄罗斯学的范围。

在普及俄文教育的大潮中,明显地分出高校有俄文专业和专业俄文两股巨流。

俄文专业

新中国伊始,由延安外语学校一分为三来的哈尔滨俄专、北京俄专、上海俄专三校为代表的全国七所新开办的俄专(后来均改为外语学院)大量招生,肩负了紧急培养大批翻译,以应外交和各项建设事业需要。俄专学制三年或两年,课程精简、目标明确。

同时,综合大学和师范大学系统,有36所高校开办俄语系,学制四年。课程和培养目标比俄专略为宽泛一点,在主课俄文之外,配以文科性质的相应课程,旨在日后养成师资和研究人才。

在1949—1956年,两类俄文专业学校各具特色,目标互有区别。1957年以后,形势变化,翻译人才需求锐减。二者办学方向相互靠拢,逐渐失去各自特色。

1960年代经过调整,纠正偏颇,统一实行“三基”的教育经验,即基本理论、基础知识、基本技能,使得俄罗斯学教育得以全面实施。

经历了1950年代末苏联专家全部撤走之后,中国人独力全盘撑起了俄文教学的局面,这是有俄语教育250年来主要依靠外籍教师的旧格局实现突破。长期积累下来,至1981年有13门课教材通过教育部审定为全国统编课本。其中有1门课甚至三套课本并存(即北外、黑大、上外的基础俄语课)供各类高校自行选用。

不过苏联专家来华培养的中国研究生已独立成才,除有外专院校培养有高级别的语言教师外,北大和北师大由苏联专家主讲的文学研究班(分别培养教员30人和94人)已占领高校俄文专业和中文系文学专业的“俄苏文学课”阵地。形成外国文学课程内欧美文学、东方文学和俄苏文学三分天下的格局。这对于我国借鉴外国、促进本国文学教育的发展也有重大贡献。

俄文大普及时期产生了一批名家,有代表人物刘泽荣(1892—1972)和曹靖华(1897—1987)等。这些俄文学界的泰斗广受尊崇,有口皆碑。刘泽荣教授从上世纪三四十年代就在北大、清华、西南联大讲授俄文,所著《俄文文法》(1936)解放前长期为俄语学人案头常备,主编《俄汉大辞典》(1960)长期为案头必备之书。他精通俄苏国情,解放后即担任中央各大机构顾问(专作俄文文词、典籍之讲解和辅导),其水平和业绩在学界首屈一指。曹靖华教授1951年为北大复建了俄文学系,筹组和开拓俄苏文学内全套课程,成为中国俄苏文学学科的创建者。有《曹靖华译著文集》(1-13卷)和主编《俄苏文学史》(1-3卷,1992)传世。人民文学出版社资深编辑蒋路曾说:“当今好几位优秀的俄苏文学翻译家,都出自刘、曹二公门下”(蒋路《俄国文史漫笔》第262页,东方出版社,1997年)。

专业俄文

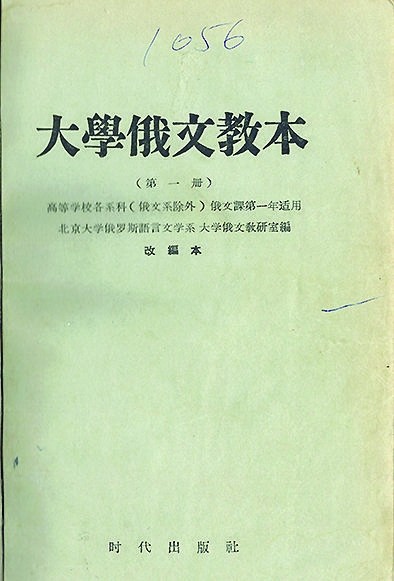

起初名“大学俄文”(由北大编,商务印书馆印《大学俄文》课本,1950年代起全国通用十余年,至1960年代中期),1950年代末改称“公共俄语”。五六十年代全国高校各系除俄文专业外,均开设“大学俄文”课,学习两年。一般设大一为基础俄文,大二结合各专业的俄文,培养阅读能力。

后来,1958年起,大一俄文课本内容也带有专业倾向。教育部颁发统编教材《俄语》已分文、理、工科用三种,各有主编学校,由商务印行。即有:文科1-2册(北大、复旦大学编)、理科、工科(同济大学编)。据资料,其他还有医学和艺术、军事等科用的专业俄文教材。各种教材均有配套“教学参考书”。

大二的俄文课本,选材细化到各专业的俄文,旨在培养阅读专业(科技)材料的能力,以北大为例,分成文科通用、数、理、化、生、地六种,每种都各配有字典性质的《俄汉对照专业常用词汇编》,以帮助学生读懂普通字词在该专业中之词义。这些均由商务印书馆出版。庆幸当年有商务这样的俄文教材书库。

当年甚至出版有专门反映专业俄文教学的期刊《高等学校俄语教学》,与俄文专业的季刊《俄文教学》在1950-60年代并存多年。

综上述可以界定,俄罗斯学学科包括两大领域:俄罗斯语文研究和俄罗斯国情研究。后者比前者宽,包含前者。

1980年代学科教育定型化。经过调整,一方面公共俄语萎缩,俄语降入小语种行列,一方面俄语专业教育得到加强,学科走向完备和定型。师资队伍人才辈出,灿若星辰,学科内各个分支科目都有名家领衔。1981年国家教育部定的统编教材列入13门课,两类(综合大学和外语大学)俄语专业主干语言课实现大致的统一或同一;已制定全国统一的低年级教学大纲;配套的国情、文化知识和理论课各有选项,基本上达到“三基”完备的局面。培养人才也有统一设置,由本科、硕士、至博士的完善制度,300年来终于实现。

俄罗斯学的两大支脉,即俄罗斯语文研究和包含文史哲经政等人文及社会科学各领域的俄国国情研究人才均须在俄语本系的学科教育内得到安排。这就是1980年代末至90年代出现的俄语本科两种办学方式。一种是实行“一个半专业”培养学生。一个专业是俄语,加半个专业为其他专业任选一种,或在本系里增开课程,或到外系选修某些课程。另一种是实行“打宽基础,专业分流”。即学生在本科阶段把基础学好(因为大学四年要达到语文水平全面过关,已属不易,再无余力旁顾),待到研究生阶段,才分流出去报考俄语系以外各类专业。

显示“半个专业”倾向的学校,其选向大致分成四类:史地、文化、政经、科技。有的已编教材出版或印刷试用。

回顾历史,俄罗斯学教育在北大,于20世纪前、中、后三个时期,分别得到三位有作为的校长蔡元培、马寅初和丁石孙教授的领导和直接支持,很值得庆幸。

据史实而言之,可以断定:中国的俄罗斯学教育起点和高点在北大,完备点则布向全国高校。

俄罗斯学研究史略

我们经过10余年的史料梳理,于1998—2000年间写出了这份史略。将学科史初略分成四个阶段。

酝酿

自1708年清康熙帝下令创办俄罗斯文馆以来,至1862年该馆并入京师同文馆,已有154年历史。1863年京师同文馆设立俄文馆,到1900年由于八国联军入侵而停办,又是近40年。近200年间,当是培养出不少俄文人才,但中国的俄罗斯学却依然进展缓慢。在那个时期内,仅实现了建立培养俄文人才的基地,而对学科研究并无多大建树。

1898年创办的京师大学堂后来接纳了京师同文馆,并于1903年将其改为大学堂的译学馆,首次把翻译人才放到高等教育的标准上来培养。这也是对未来俄罗斯学的有力促进。

形成

20世纪初开始,初步形成。在十月革命和五四运动的影响并推动下,中国的俄罗斯学有了明显的进展。研究和介绍俄罗斯的人员急剧增加。

当时参与介绍俄国的人员由三部分人组成:(1)革命者和文化人。他们不一定都懂俄文,但出于对新思潮的向往,都通过各种外文来进行译介。李大钊在1918年为《新青年》写出《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》等文,陈独秀、鲁迅、茅盾、郭沫若、郑振铎等都有所著述。(2)懂俄文直接赴苏俄学习和考察的人。写成报道,向中国介绍苏俄新情况,如瞿秋白的《饿乡纪程》(1921)和《赤都心史》(1922)。耿济之赴苏俄工作期间翻译了一系列古典文学作品。(3)在国内兴办俄文学校、培育俄罗斯学人才的人。在北京、上海、东北各地都有这类学校。如北京俄文专修馆,上海的外国语学社。这类学校中持续最久、并有重大影响的是北京大学俄文系。

缓慢进展

从北京大学俄文学系和张西曼的活动,可以看出我国的俄罗斯学已初步形成,但仍不完备,尤其缺乏有研究成果的学者群。从1920年代末期开始,由于旧中国当局的反动政策,限制和打击与苏联有联系的文化人,迫害革命者,视马列主义和苏联革命文化为洪水猛兽,多方加以阻挡,这更阻碍了我国俄罗斯学的发展。直至1949年全国解放前夕,俄苏学始终经历着缓慢进展的过程。在这一阶段,由于是根据革命和社会运动的需要而进展,所以俄苏学加强的是实践活动,而不是学术性研究。因此实践性强正构成了此时期中国俄苏学的特点。

这一阶段我国的俄罗斯学主要包括如下几部分人:一部分是以文化团体或机构为依托的。1930年代的如“左联”,有瞿秋白、周扬等;在南京成立,后迁往重庆的中苏文化协会,有张西曼、侯外庐、曹靖华、戈宝权、葛一虹、郁文哉、孙绳武等;1940年代的如时代出版社有姜椿芳、陈梦海、叶水夫、陈冰夷、许磊然、包文操、蒋路、孙绳武、盛草婴、张逸侯(笔名满涛)、张孟恢等。其中《中苏文化》杂志和时代出版社在译介和传播俄苏文化上发挥了巨大的作用,影响深远。

另一部分是在苏联学习和工作的,以莫斯科外文出版局中国学者为代表的一批人,如李立三、陈昌浩、张锡俦、谢唯真等,萧三则来往于两国之间。他们的主要贡献是及时翻译和传播苏联革命文化书籍。

再有一部分是俄语院校和研究机构的。如在延安的,有马列学院院长张闻天,以及师哲等。

国统区的俄语教育也在困难的条件下坚持下来。抗日战争时期,北京大学、清华大学和南开大学迁至昆明,组成西南联合大学,继续开设俄文课程。刘泽荣的教课就具有代表性。

在1949年底以前,全国205所高校中,设有俄文系或科的学校有13所。至新中国成立前夕,在教育阵地仍保持有这支一千多人的俄文队伍,应该说是相当可观的,这正是中国俄罗斯学不同于俄国汉学的一大特点。

快速发展和完备

1950年代时中苏关系的形势,促使俄罗斯学大发展。大量培养俄文人才,广泛介绍苏联国家和社会的各个方面,包括文化的各个领域,促进了俄苏学对苏联国情的全面了解和深入,并且搜集到更为完整的资料。六七十年代时两国交往一度中断,虽然减少人员和资料的交流,但俄苏学的研究并未停止,形势的变化促使中国的俄苏学家较冷静地探索社会主义国家之间的关系、苏联的内政外交、社会制度以及行政体制、事业管理上的许多问题。经过调整,俄苏学界由翻译介绍为主转入以研究为主,一批研究苏联问题的研究所应运而生,其活动使得俄苏学进到更深入的阶段。1980年代两国恢复往来,俄苏学活动更为活跃,学术研究走向系统和完备化。恰好在这时正式提出了“苏联学”(俄罗斯学)的名称,这一时期内,俄罗斯学研究成果大批出现:

1、大力培养人才,学制教材规范化。新中国成立伊始,除了向苏联派遣留学生,还在国内开办7所俄文专科学校:17所大学设立俄文系。至1956年底,高校俄语教师有1960人,俄文系共招生12477人,至1957年的七年来毕业生有约13000名。1957年以后进行调整,使俄语在外语教育中保持必要的比例,规模缩小了,但是不断线,每年保持招生在二百至三百人左右,保证了俄苏学人才源源不断。据1983年统计,在校俄语专业学生1348人,俄语师范学生801人。另一方面逐步提高培养人才的规格,从1980年代起扩大招收硕士和博士研究生。

不仅学制,教材也走上了规范化,实行全国统编教材,以保证教学质量。经1980年设立的国家教委高校外语专业教材编审委员会审定,80年代首次实现了俄语专业通用教材的统编和出版,主要的计有11门15种:如此大规模、高质量、完整配套教材的出现,在中国俄语教育史上还是第一次。这不但使全国的俄语高等教育质量有了统一的标准和保证[后又据《基础俄语》教材对俄语专业学生实行全国统一测试(考核),以检验各校俄语学习水平],而且使未来的俄苏学人才有扎实可靠的学术知识基础。

2、研究工作深入,学科形成体系化。1960年代后,研究工作走向深入,至1970年代末1980年代初,已有了完整的学科体系。据1983年统计,全国高校俄语教师有1078人,加上公共俄语教师719人,总共近2000人。同时,分布在社科院、各省市地方、各系统的有关研究所、编译单位也有近千名研究人员和翻译工作者。这支3000人上下的队伍,以几个学会为体现,分工负责展开研究和翻译等各种学术活动,形成全国俄苏学的学术热潮:苏联东欧学会1981年成立,中国翻译工作者协会1982年成立,中国俄语教学研究会 1981年成立,中国苏联文学学会1979年成立,由此,中国组成了一支庞大的俄罗斯学学者队伍,在促进翻译、研究和教学工作中发挥了极大的作用。

(作者为北京大学俄语系教授)

■

俄罗斯学研究机构

(一)主要研究机构

1. 中国社会科学院东欧中亚研究所1965年3月成立。

2. 中国人民大学东欧中亚研究所 1964年7月建立。

3. 中国社会科学院外国文学研究所1954年成立。

此外,中国社科院所属的世界史、宗教、民族、世界经济与政治等研究所都设有研究俄罗斯及独联体国家研究室。黑龙江社科院设西伯利亚研究所,上海社科院设东欧中亚研究所,安徽大学设俄罗斯研究所。

(二)教学和科研中心

1. 北京大学俄罗斯语言文学系 1951年成立。

2.北京外国语学院俄语系1954年成立。

3.北京师范大学俄罗斯(苏联)文学研究所1979年成立。

4.上海外国语学院俄语系1949年12月创建。

5.黑龙江大学俄语系1958年8月设立。