徐明松

李超的水墨与他的丙烯作品都有着相类似的画面效果,即是充分运用以水化墨以水化色的媒介媒材的作用,通过纸本(尤其是宣纸)的特质呈现幻化多端的意象。水墨的洇化、渗化、迹化与走笔所产生的皴擦、叠合及拓印意趣构成的线面,对于这位美术史论家而言,绝非狭隘的视觉趣味层面的形式游戏,他的水墨实验不啻是他宽阔的理论视野下的一种艺术实践。李超在绘画实践上的低调和内敛,并不能掩蔽他在这个过程中所投入的深切的创作热情和执着的理论思考。他近期的水墨作品开始展开了自己新的一段心路,他不停歇的作画,在白色的宣纸上抑扬顿挫,笔墨行止,过处或然如行云流水,或然如近山远岫,或然鸿蒙气象,或然蕞尔器物,他的水墨无存乎传统的笔墨程式和图像,他有如在具象与抽象表达之间游走的诗人,游目骋怀,仰看宇宙之大,俯察品类之盛,自由放达。无疑,厚积薄发的学者修养和雅逸卓然的诗人性情的融会,得以在他的画面里看见形式层面之外的审美意趣。

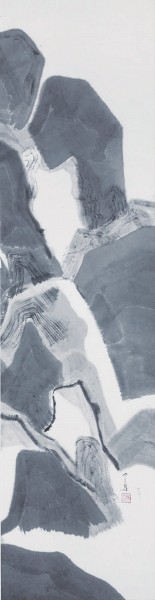

在他的山水作品里,云山烟树都被解构成一块块墨色晕化、线痕隐现的剩山残水,即便是连绵起伏的远岫也或许会被误读成仿米氏山水的“墨戏”实验。这种脱离传统山水程式,不拘束于形色勾皴,以局部细部物象解构传统山水图像,导入构成表现的手法,超越于“墨戏”的实验,而是当下东西文化交流语境之下对传统墨象的当代思考。李超为自己的画展题名为“开墨见山”,一则显现了他不事琐屑技理,追求大开大阖的创作态度;与此同时,也反映了他聚焦山水画的核心理念:墨,这是中国山水画形而上精神的符码。王维《山水诀》中所谓“夫画道之中,水墨最为上。肇自然之性,成造化之功”。以水开墨,以水化墨,“运墨而五色具,谓之得意”,李超紧扣住了以墨为本的审美意识,在相对恒定和封闭的传统审美系统之外,重新接续和阐发中国画根性的力量,开启他以墨象为先导和圭臬的当代水墨实验。

在中国画的历史上,笔墨似乎是不可分离的一体化的程式,这种程式随着皴法的丰富渐渐成为一种思维定势,即运墨必须与用笔的程式相关联。李超的用笔全然放弃传统表现物象的方法,诸如石法、树法、水法等等,而是侧力于运墨。项容说“用墨独得玄门”,正是揭示了运墨之得意在于水墨色调所具有的单纯、朴素、清雅、静穆的表征与文人画所推崇禅宗的清幽闲静的人格修养和审美意趣相呼应。在李超的水墨表现里,我们得以看见以墨为形、以水为气、以水化墨、以墨破墨的墨象生成。诚然,墨为黑,水为白,黑白变化无方,气韵生动自出。他敏锐地看见了墨象这一“玄之又玄”的众妙之门,意图以自我的方式领悟其中的真谛。于是,他的画面虽然多以层叠的灰墨表现层峦蜿蜒的意象,仍旧充满着岚气弥漫的氤氲;即便云山、烟树、村舍这些在传统山水画里浑然一体的物象,被李超解构成一个个恍若孤立的局部,在他的画面里依然鼓荡着一股往复上下通幅弥漫的气韵。可以说,他有机地把握住了水墨至上的核心价值,那就是充满闲和严静的禅学智慧和空灵含蓄的美学意趣所在,因而,他的作品有一种诗性所蕴含也就不足为怪了。籍里柯说,一幅作品必须能够描述出不在它的表象里表现的东西,必须同时是“诗意”地叙述远离它们和它们的物质形式对我们隐藏的东西。古人说“运墨而五色具,谓之得意”,也是同理。李超的水墨,呈现了这样难形的“趣远之心”意在言外的意境。

李超对于传统水墨语言和图式的某种回避并不意味着他对传统文脉的疏离和阻隔,而是切入传统水墨语言的背后,直抵水墨语言的标的与核心,以墨象为原点和归结点,佐证他的水墨实验与传统文脉的接续和阐发。与不少所谓的“离经叛道”的抽象水墨不同,尽管其作品画面呈现的图式语言是陌生化的,而其艺术态度则反映了他明确的中国文化基点和立场。超以象外,得其寰中。李超对墨象的表达与意境的追求乃是一以贯之的。与此同时,李超在吸收西画元素 (包括版画肌理效果和水彩方笔的运用)处理的过程中,始终秉持中国画的空间表达意识,即是以心理空间的建构作为诗性空间(意境)的依托。

(作者系上海人民美术出版社副总编、艺术评论家)