汤哲明

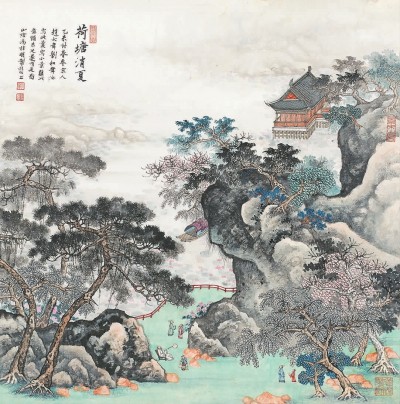

“景宋———汤哲明中国画展”前不久在上海龙美术馆(西岸馆)举行,盛况空前。本次展览是汤哲明先生首次大型作品个展,令观众全面领略了汤哲明精湛的绘画艺术。汤哲明的作品摹古而不泥古,古味中有新意,鲜活灵动,这既是他深刻领悟中国古典绘画艺术精髓、充满文化自信的必然结果,也得益于他勤奋丰富的创作、写生实践。《我干的是一件从小就喜欢的事》一文既是汤哲明先生对个人艺术求索之道的感悟,也是他对中国绘画内在价值的精彩阐发。

有朋友问我,如今这个时代,你画很古典、很传统的山水画,还喜欢出去一笔一画地写生,意义何在?我觉得这个话题蛮有意思,很有点普遍性,就借这个机会说一说。我的回答也简单,一句话———喜欢。如果非要在这前面加上个时间的话,就是———从小喜欢。

我想请问一下周围的朋友们,有多少人是在干自己从小喜欢的事? 有人小时候喜欢,长大了不喜欢,另当别论。我的问题是:你有没有因为环境的压力,改变或放弃了自己的初衷? 我想大多数人答案是肯定的。仔细想一想,能够自始至终手随心运,该是种多么奢侈的享受? 我看到很多青年时代的画友,今天变成这样,明天变成那样,为的就是跟上潮流,成为一种叫艺术家的人。我想,这大抵是为了一种收入不菲且为人尊敬的职业在奋斗,跟地铁上奔忙于形势之途的职场人士一般,勤勤恳恳……

古典和现代,传统和新潮,这些词在我看来,都是心外之物。什么叫古典,什么叫现代?这是欧洲、美洲为数不多的一群专门吃一种叫作艺术史研究饭的人,对他们本土被称为艺术的一种东西,严格说是种状态,所作的阶段性划分。这其中,也包括他们曾经钟爱过的绘画。

国人上千年来的绘画,无论是趣味还是观念,不能说和西方人完全不同,但其特立独行,在人们明确阐说“艺术”之前,就已创造出的那种震撼人心的力量,古今中外之人,从不曾无视,但却无一丝一毫仰仗过、得益于今人所谓的“艺术”,我又何必迷信这早已落于“第二义”的概念? 然而国人所画,自从被一些留洋人士称为艺术后,倒开始不辨东西、失魂落魄了。往往纠结于自己画的到底是不是艺术?或者当不当代?甚至有人干脆丧失了作画的兴趣,即使画,也全然没了过去绘画中那种并不为至今阐说不清的“艺术”一词牢笼的震撼人心的力量。

有关这种力量,我颇以为庄生所论,最是妙入巅毫。是即那个生动的混沌,七窍一开,见光即死。此中真意,一如陶彭泽之吟“欲辨忘言”。我少时也曾醉心欧美人的所谓“艺术”之辨,后渐以为大有失,失就失在说得太多,论得太死,用外国人的话说叫逻辑悖论,用国人的话叫刻舟求剑。就像拿个小便池之欲挑战定义和概念,用清醒主观的有意识刻意展示无意识的拖把滴色 (故弗洛依德指责波洛克歪曲了他的本意,以为《蒙娜丽莎》才是真正的无意识)。我觉得,有关是否“艺术”的这类纠结,大多停留在“看山不是山,看水不是水”的积劫层面,全失其所谓“游于艺”无用之用的妙谛,更少了“看山是山,看水是水”、“一超直入”的绚烂归于平淡,或者说直指本心的得意忘形,得鱼忘筌……

无视逻辑,或者说避开文字和理性的陷阱,让我更为珍惜从小迷恋的那种感觉。至于是不是艺术,我虽也一度迷茫,毕竟已漠不关心,而对别人称我作艺术家,虽也一度反感,如今已充耳不闻。让心外之物蒙了本心,终而忘却初心,非人之过,实我之过。

喜爱山水画,无非就是想振发上述那股震撼人心的力量。多年的实践让我意识到,这力量,与其在那些日益谙熟的画本中找,莫如到生动清新的自然山川中找。古人的画本毕竟源于山水,更何况董其昌说过,“以蹊径之奇怪论,则画绝不如山水”。他不是还说过:画家以古人为师,已自上乘,进此当以天地造化为师?对有些人来说,这些也许是老掉牙的陈芝麻烂谷子,但人类吃饭不也吃了上千年,现今不照样吃得津津有味?

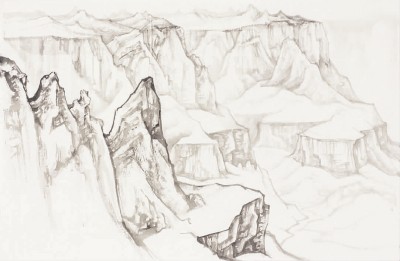

近几年来的东奔西走,令我迷恋上了北方的一脉大山———太行。说大,是因其纵贯八百里,由中原大地直上黄土高坡。高峰峡谷,流泉飞瀑,有如世外桃源。更兼七条连接天外的挂壁公路,皆开凿洞窟隧道于壁立千仞的悬崖上,惊险无比,真人间奇迹,是古人不曾见的绝胜。南方并非无佳山水,如雁荡,但比较太行之大之壮、罕有其匹,虽然精致,气魄毕竟是小了许多。

三年来我三至太行,行程从十天到半月,再到今岁住了近一个月……我酷爱太行,并不仅因其雄阔壮美的景色,还在于我所师学的宋画,与之有亲密的血缘关系。作为全景山水画之父的荆浩,当年便隐居在太行洪谷作画,自号洪谷子。太行山与中国山水画的诞生,结下过不解之缘。这也让我这个学画山水的后进,对这座名山,产生了特殊的感情。三年来,每次奔赴太行写生前,我都会感到难以言表的兴奋。

我尚宋画,并不像我的有些同侪认为的那样,是仅仅推崇某个门派。我爱宋画,不仅是因为其具备震撼人心的效果,更重要的是想凭借其超凡的造境法则与能力,沾上蕴藏在天地造化间的那股磅礴无形的真元之力。元画笔墨纵放,亦我所爱。元可以涵盖明清,换言之,明清画乃元画的分支,或谓流派戏,我非是不好,只是觉得待人书俱老日,胸中自有山水 (我说的“自有”,并非全是古人画本、前人丘壑)时,自可纵情笔墨,这靠的就是积淀。如此种种,既是理想,更是多年体悟出的方法,或者说是进阶。

对借画画体会人生境界者而言,读万卷书,行万里路,一样是必不可少的修炼。当然这读万卷书,就画人而言,应是读解古人,临摹古画;而行万里路,恰恰就是读山吟山,自也宜挥毫泼墨。用今人的话来说,叫做写生,或者采风。

行路未得千里,就会发现,古人未曾表现的东西,委实太多。山川中令你惊喜的某些发现,或许也只是前人表现过的东西,印证了古人之不我欺;还有很多东西,见而知其美,静观可为呆滞,或萧瑟,或壮阔,或悠远,或平淡,心为之震撼乃至凝固,欲哭无泪,欲辩忘言,却从无见诸前人画本,正是我求索的目的。也许就只这一小点,就可令人情激奋,天地动容。不是吗?倪瓒件件如出一手的作品中透露出的那丝惨淡清寒,天老地荒,不就感人至今六百年了么?曾经的所谓创新,三十年来所见速朽者,无虑千万。而如范中立、郭河阳、倪云林所画,有大美而不言,纵贯百千年,历代虽知己无多,却自有日月星辰相伴。我辈俗子,得识此以为幸。

回到今人热衷的古典与现代的艺术话题,从社会学的角度来说,这说白了,不过独乐乐与众乐乐的差别。单从艺术的定义来说,我觉得有些也着实说得没错,最重要的一点,就是来不得“伪”,万莫自欺欺人。舍此,什么当不当代,什么潮不潮流,批不批判、介不介入社会……尽是废话。但终有些自作聪明的画友,于此是未必真信,殊不知如此这般,其实是将自己治学从艺,导向了绝路。呆若木鸡之时,正是澄明观道之日。太过聪明与灵活,付出的便是失去智慧的代价。重要的事情说三遍,我只取一句:我喜欢山水画,谋求那穿越今古的力量,是否“艺术”这世人所钟之物,于我何加焉?

我这么说话,兴许会惹恼一些高高在上的专家。我读书少,套路知道得也不多,在此恳请他们别用“拒绝学习人类文明优秀成果”的大帽子来唬我。人类文明优秀成果既包括外国的,也包括国内的。人生苦短,一辈子能真正悟懂引你入胜的东西,就行,不分古今,也不分中外。你要学全人类的优秀成果,有志气,等基因技术能让人活到三五百岁再说,或者,向天再讨五百年……总之,对那些照着《爱情指南》谈情说爱的人,我不愿更不屑与之言情,更不敢与谈爱。凭借个人的经验,数年乃至十数年后,相信又会很多画人变幻了方向和模样。我不妨闲看,却不会因此蹉跎。

不能也不会蹉跎,我只是走在路上。师古,对我这已然入行三十载的“老司机”来说,虽然走了不算短,其实也仍在路上。而师造化,我则以为才刚刚起步。人这辈子,只消心不老,大抵一直是行进在路上。张文通说:“外师造化,中得心源”,这心源,想来就是在路上的静观所得。(作者系博士、著名画家、中国艺术史学者、上海大学美术学院副教授)