李兵

互联网时代,谁吃透掌握了“粉丝”,谁也就把握了市场的先机。古已有之的偶像崇拜现象,自近些年引进了“fans”的英文趣译,并用“粉丝”代之以后,便成为一个社会性现象。从影视界到娱乐界,从体育界到文艺界,从时尚界到读书界,几乎都有层出不穷的“粉丝”群体,而粉丝们追捧的偶像,也是五花八门,从演艺明星到秀场新人,从著名作家到青春写手,从文化名嘴到网络红人,应有尽有。粉丝现象,已以其迅猛而强势的发展,成为当下文化领域里最引人注目的新动向。虽然对“粉丝”现象的社会、文化意义各方看法不一,但是“粉丝”文化对市场的引领作用,大家却有共识。

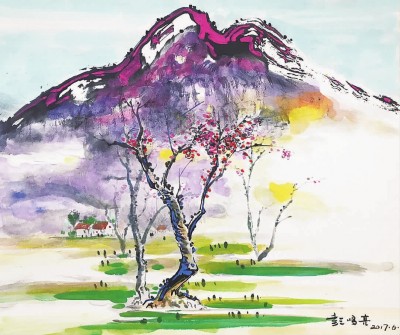

相对于其他领域,艺术品市场相对来说是一个小众市场,画家也谈不上是大众明星。因此,部分艺术家创作时往往会刻意躲在象牙塔里,孤芳自赏,与观众的需求脱节。而著名艺术家彭鸣亮早在上世纪90年代末起,就巧妙地运用“粉丝”文化,运用一系列方式,了解观众,培养观众,形成了一个欣赏、喜好他作品的忠实的收藏“粉丝”群。他在与观众和收藏“粉丝”群的互动中,既不断了解对方的审美趣味和市场喜好,但也不盲目迎合市场。而是切实把握市场的走向,以清醒、自觉的艺术创作力不断摸索前行。从别开生面、具有高辨识度的抽象油画,到如今的彩墨画、衍生艺术品,彭鸣亮一路走来,一路引起美术界、收藏界的关注,也引发各方热议,形成了一个超越美术圈的所谓“彭鸣亮现象”。

“我最为推崇的是毕加索那天马行空般不受陈规约束的自由创造精神”

彭鸣亮曾就读于上海工艺美术学校,本有机会到美国艺术类院校排名第一的罗德岛设计学院学习。当时通知书也收到了,奖学金也拿到了,但因为没有亲戚担保,最后只能无奈放弃。后转赴新加坡南洋艺术学院深造,完成学业后留校任讲师,并继续从事绘画创作,1997年回国。曾多次在上海美术馆和上海图书馆举办个展,受到好评。尤其是前不久在上海展览中心中央大厅举行的“链接未来———彭鸣亮艺术大展”,更是成为一次彭鸣亮“粉丝”的大聚会,受到各方关注。

“记得我第一次举办个展的时候,程十发先生就曾为我题词‘慎终如始,则无败事’。这是前辈的勉励,也一直是我始终坚守的信念。”对于艺术创新,彭鸣亮始终有自己的坚持。他最为推崇的艺术家是毕加索,“毕加索可以把正面的眼睛画到侧面去,他给人类的启迪是什么?那就是没有约定,没有规矩,没有应该,唯一就是追求美。毕加索为什么伟大,他把人类的创造力激发出来了,把艺术解放了”。

记得有一年彭鸣亮去维也纳旅行,正好毕加索基金会在奥地利举行一个难得的大型毕加索作品特展,彭鸣亮放弃所有预定的行程,赶去观摩。他不仅一个人去,还动员旅行团所有的团员也随他而去。原来准备观摩两小时后集体去购物,结果,大家在展览大厅整整盘桓了一天,取消了原来的购物计划。面对着一幅幅朝思暮想的毕加索原作,彭鸣亮激情难抑,充当了义务解说员。精彩的解说,赢得了同行的团员的阵阵掌声。看毕特展,几乎所有的团员不管原来是喜欢艺术还是不熟悉艺术的,几乎都爱上了毕加索,每人买了一本毕加索作品特展画册。回国后,原来与彭鸣亮素不相识的团员都成了彭鸣亮的“粉丝”,他们说,“彭鸣亮是从心底里挚爱绘画艺术”。为了向毕加索致敬,多年后,彭鸣亮还特意精心创作了一幅毕加索头像油画作品。

彭鸣亮认为,艺术家一定得有属于自己的创作“花园”,在别人的“花园”里种花,种得再漂亮,也不是自己的。“当代人撞衫都不舒服,为什么忍受得了‘撞画’呢?”现在艺术创作的最大问题,是部分画家生活和创作相悖。脱离了生活还能产生什么感觉?你与这个时代无关,你怎么打动这个时代的人?”

彭鸣亮说,“每次展览,我都力求向观众展现自己特有的艺术符号,没有创造力的画是没有前途的。我们某些前辈画家,临摹宋元书画的功力非常深厚,但他们缺少的就是创新。综观美术史上的许多巨匠,都具有各自独特的绘画风格,没有一位是靠模仿别人而成为伟大艺术家的。”

彭鸣亮的个性化绘画语言,长期以来在学术界也曾经引起过争议。但他说:“我听得起掌声,也听得进嘘声。在中国,有多少画家能创造出自己的艺术语言,很多画家师古摹古,可即便你百分之百地像,也是没有生命力的。”

在上世纪80年代的时候,彭鸣亮还只是一位普通的美术教师,工资也只有40多元,当他得知举办一场画展需要400多元的时候,虽然存款还不够300元,但还是毅然签订了画展合同。那次画展取得了巨大的成功,并一下子为他带来了几千元的收入,并成功地将作品推向了市场。他深知,这只是小试牛刀,要取得更大的成功,他的绘画必须与众不同,有高辨识度,让人一看就觉得“这是彭鸣亮的作品”。

“艺术家应该明确自己的长处和短处,创新也应该考虑受众的接受度”

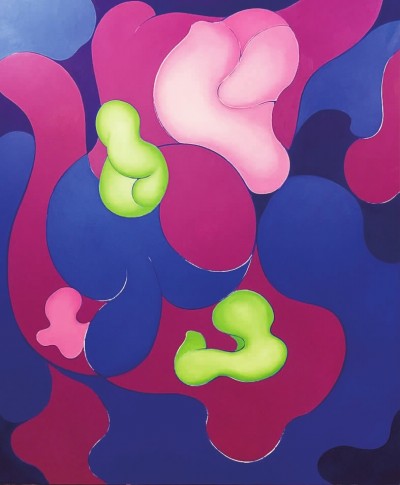

在中国现代艺术中,以上海艺术家为代表的抽象艺术曾经成为一道令人瞩目的景象。抽象画作品在国际艺术品市场也占据着主流的地位。如德国著名的抽象画家巴塞列兹、美国的抽象画家施纳贝尔的单幅作品已售卖数百万美金,美国罗斯科的抽象画在拍卖市场已动辄数千万美元一幅。而赵无极、朱德群等海外华人抽象画家的作品价格也不断看涨。当下的上海抽象市场还只能算差强人意,但与国际上的抽象画市场脱节不少。

就市场而言,彭鸣亮是为数不多的获得成功的上海抽象画家。他的绘画基本功扎实,曾经受过严格的写实绘画训练。但是,彭鸣亮却不愿意走别人走过的路,他想寻找适合自己艺术特性的创新之路。彭鸣亮的艺术视野开阔,他不仅喜欢西画,对中国传统的国画和青铜器也涉猎颇多,深有研究。这就使他从事创作时的艺术起点比较高,能够在中西绘画两个平台上进行操持。

不过,彭鸣亮在抽象画方面的创新却表现得十分聪敏。第一,他成功地寻找到了完全属于他这个画家的抽象绘画语言,充满了强烈的个人风格。因为抽象画在国外发展得比较早,国内许多人模仿外国画家的风格,结果给人以似曾相似的感觉,作品缺少持久的生命力。第二,彭鸣亮的创新充分考虑到了收藏者的接受度,能够让收藏者和观众认可。比较突出的例子就是彭鸣亮从来不搞“急风骤雨”式的所谓创新,而是实施渐进的方式。他每隔一段时间就要对作品的构图、色彩进行调整,有所变化,但是绘画的基本核心风格却不大动,这样既不断能给人以新意,又保持了创作的稳定性。第三,彭鸣亮的作品有一支稳定的“粉丝”收藏者队伍,彭鸣亮本人也不断定期与收藏者进行沟通,交换艺术看法。这在目前的抽象画家中可以说是十分少见的。一些人自认比观众高明,根本不屑与观众交流。彭鸣亮作品的“粉丝”收藏者有两个特点:一是学历高,不少都有海外留学背景;二是对艺术有自己独立的判断力,不喜欢跟风。通过与“粉丝”收藏者不断面对面的交流,彭鸣亮获悉了不少有关他作品的真实意见,对他的创作助益颇多。

“艺术家不应躲在象牙塔里闭门创作,要主动借助各种传播方式扩大受众面,保持与公众的紧密联系”

彭鸣亮平时看似乎有些高调。他向市场“伸手”:尝试与电讯产品合作;与开发商合作,在售楼处举办画展;自费制作灯箱广告,在主要商业街展示作品;在公交车的车身做作品广告;用微信和其他网络媒介发表新作……用各种方式介绍他的艺术,及时让公众了解他的创作近况。在上海,连不少出租车司机都知道彭鸣亮的大名。

他还热心慈善事业。他曾积极参与并发起组织排球运动员汤淼康复专项基金。他将汤淼的一个创意完成为一幅抽象画作《心愿》。这幅油画被做成有限复制品销售,所得款项全数捐给上海市体育基金会用作汤淼康复基金的启动。他还参加了上海科普基金会以及一些科研医疗攻关项目的义拍捐款。为国内外的一些灾区发起慈善拍卖活动。他喜欢跨界,巴西世界杯期间,他每天画一位世界球星,并及时由媒体传播出去。他的57件手稿被上海图书馆中国文化名人手稿馆收藏。

对他的高调,虽然也有人不以为然。但是,彭鸣亮本人却认为,艺术家不能躲在象牙塔里闭门创作,应该借助各种传播方式扩大受众面,保持艺术家与公众的紧密联系。

上海油画雕塑院院长、著名画家肖谷曾在一次座谈会说,对于彭鸣亮的作品及其展示方式的争论已成为一种“彭鸣亮现象”,这种现象里包含着文化精神、艺术本体、社会观点、审美理念、商业模式、收藏内涵等所谓“标准”的话题。“彭鸣亮现象”在多元的环境下出现,他把多元的宽度拉得很宽。而这宽度拉得越宽,文化就能显示出越大的空间。在通往成功的道路上,不是人太多,而是坚持的人太少。彭鸣亮在其独一无二的作品中散发着自我的、自在的和自由的气息。他坚持自己审美观念,不为外界所动。能够坚持本身也是艺术家很重要的品格之一。