蔡铁鹰

一部《西游记》,演绎了长达九百年的文化交融过程。从玄奘到唐僧,贯穿了一个不变的主题——取经,其内蕴则是对信念的执着,对理想的追求,这是中国人的价值观。借助于佛教题材、道教营养、儒教规则的融合和吴承恩的文学天赋,《西游记》最终登上了世界文学的殿堂。

大唐贞观十九年春正月,一位从印度求学回来的僧人轰动了长安。僧人入城的这一天,长安的官民百姓填街塞巷数十里,沿途伫立,争相瞻仰这位僧人的仪容和他带回的经卷法器,其盛况丝毫不逊于刚刚过去的上元赏灯佳节。

僧人法名玄奘——17年前他违反朝廷禁令,冒着被抓捕的危险,混在难民中走出长安,踏上了向西而去的求学之路;如今他学成归来,成了全民崇拜的偶像。20多年后他逝世时,为他送葬的官民达100多万人,在白鹿原墓地守夜的竟然有5万多人。

从那时起,他求学的故事开始流传,在官员文人的笔记里,在百姓大众的传闻里,在寺庙僧人的功课里。渐渐地,遥远而模糊的印度被夸张为佛祖的“西天灵山”,为探索佛教精义的求学被简化为“取经”,沿途经历的艰难险阻被描绘成“妖魔”,事件的主人公也由玄奘演变为神化的“唐僧”——源自西域人口中的“大唐之僧”。900年后,吴承恩为散漫流行的故事做了最后的修饰,故事就此定型,即今日所见之《西游记》。

唐初:真人演绎,玄奘事迹故事化

整个事件的操手是唐太宗李世民。

玄奘从印度回国后,到了古丝路重镇、今日新疆的和田,休整的同时他给李世民写了封信,为自己17年前“违规潜逃”表示道歉,因为大唐立国之初,为了防范突厥部族入侵滋事,曾有过不准擅自通行西域的诏令。玄奘希望朝廷能理解自己过去的无奈选择,准允他回国。信中还简要叙述了自己西行印度、行程5万余里所经历的种种艰难险阻,以及在印度周游各国的求学经历。信通过驼队送到了当时正在洛阳布置征讨高丽事务的李世民的案头。读罢,李世民被这位僧人的求学经历打动了:他深知西行路途是何等不易,如果没有十分的毅力,穿越浩瀚的沙漠戈壁、翻过终年积雪的天山,都是不可能的;他也充分理解玄奘孤身—人在异乡求学的艰难,如果没有十二分的执着,仅语言文化的隔膜、生活习俗的不同,便足以让人半途而废。于是他亲自给这名法号玄奘的僧人回信,尊其为法师,并告诉玄奘:听说法师西行归来,我非常高兴,已命令沿途的官员迎接护送,请法师速来与我相见。

在之后的20多年中,朝廷给了玄奘的译经事业诸多必要的支持,李世民、李治父子

与玄奘过从甚密。有人认为,李世民表现出的对玄奘的厚爱是宗教利用。这貌似有理,但其实李世民并不笃信佛教,他曾宣布大唐天子姓李,是老子的后代,所以佛道两家的排名应是先道后佛;他也曾告诉玄奘,那些为佛经命名庆贺的事就免了。他在《大唐三藏圣教序》里用四个字评价了玄奘的取经之行:“诚重劳轻”。就是说:(玄奘)历经的艰难险阻并非不可复制,但取经求学的精神值得尊重。

可以说,玄奘的意义已经远远超越了取经的具体价值而成为一种精神意义。英雄是什么?就是有能力实现理想的人。崇拜英雄,就是玄奘事迹故事化的初心,也是题材赋予《西游记》的历史规定性。后来的故事,不管如何演变,万变不离其宗。从文学的角度讲,追求理想,执着信念,就是《西游记》的根基。

晚唐:佛教宣扬,出现护法猴行者

在洛阳,李世民除仔细询问了玄奘17年的求学行程外,还对他提出两条要求:一是还俗做官为国家效力;二是将西行经历写出来供朝廷以后经营西域参考。第一条,被玄奘婉拒了;第二条,玄奘接受了,他在第二年完成了记载西域山川民俗的《大唐西域记》(简称《西域记》),呈给了唐太宗。

在译经之事上,唐太宗给予了许多支持,其中最重要的一条是从全国调集了一批有一定佛学造诣且文字功夫深厚的僧人和官员,作为玄奘的弟子参加译经。其中一位叫慧立的弟子与玄奘朝夕相处20年,在玄奘去世后,将平时听到的《大唐西域记》没有记载的玄奘身世事迹作了记录整理,成书五卷。慧立去世后,玄奘的另一位弟子彦悰对慧立的记录重新梳理,又补充了玄奘回国后译经直到去世的经历,又成书五卷,然后将这十卷书合并,定名为《大慈恩寺三藏法师传》(简称《慈恩传》)。《慈恩传》被梁启超誉为“古今所有名人传记中,价值应推第一”。

《西域记》和《慈恩传》是《西游记》取经故事的主要源头之一,很多故事的雏形都在这两本书里。

1980年前后,敦煌学的研究者们在敦煌附近的榆林窟发现了两幅已经故事化了的唐僧取经壁画,后来在东千佛洞又发现一幅,三幅壁画大同小异,画面都是唐僧取经归来,站在崖边礼佛,身旁有个毛头毛脑的猴子牵马随行,白马身上驮了经卷。虽然画面形成的时间可以判断是在西夏初期,但故事的出现应该更早。

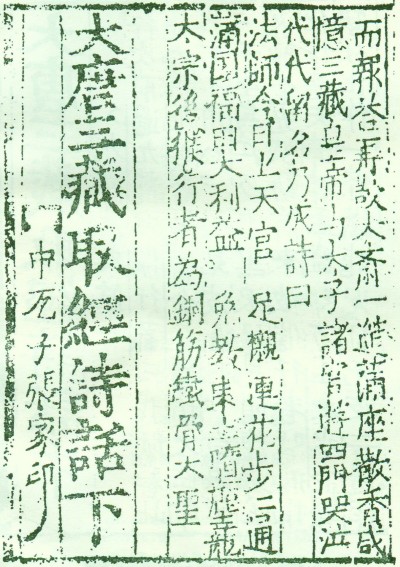

另一件值得注意的事是,100年前研究者曾发现过一本《大唐三藏取经记》,说唐僧取经途中,一个自称“花果山铜头铁额猕猴王”的“白衣秀才”主动随行护法,后来一众便称其为猴行者;在猴行者的帮助下,唐僧历经千山万水,终于取得真经。这本书的性质曾经有过争议,但就在1980年,有若干位学者从语法、用词、习俗、文体等不同的角度出发,同时得出令人信服的结论:这是晚唐五代西北寺庙里的“俗讲”。(作者注:佛教很重视教义的宣传,比较专业的面向僧众的叫“僧讲”,面向普通信众比较通俗的叫“俗讲”。)

这两件事可以相互印证,说明了唐僧取经已经完成了故事化的第一步:这些故事大约在晚唐已经出现,且与佛教的教义宣讲有关,应该是寺院“俗讲”的教材。故事阶段性的显著标志是:猴行者,他的身份职责是护法!这很重要。

宋金:世俗故事,取经队伍完整化

大约二三百年后,在宋金时期,唐僧取经的故事传入了民间。1985年,山西省文化厅在上党地区发现了一本《礼节传簿》(全称《迎神赛社礼节传簿四十曲宫调》),丰富了很多唐僧取经的故事。

话题要扯远一些。山西一带昔日祭神的风气甚浓,村民们每年都要按照神庙的传统祀神节日举行活动。每一地区的迎神赛社在形式上、组织上都有一套程式规矩,规模庞大,仪式繁杂。操持祀神的核心人物是科头与仪式的主礼生——俗称阴阳先生的堪舆家。堪舆家一般都是世代相传的,他们手中多有件记录各种祭赛规格、仪式的秩序册,也就是《礼节传簿》。尽管赛社活动抗战时期已经停止,此后又经历劫难,但这本传家宝式的《礼节传簿》还是被藏在旧棉絮里保存了下来。《礼节传簿》是赛社完整运作仪程的记录,包括各项祭赛活动的程序、内容,详细到每天、每项活动由谁主持,穿什么衣,说什么词;每天祭什么神,供什么食,演什么戏。我们看到的这本《礼节传簿》,不仅排演了一场队戏《唐僧西天取经》,而且还保留了它的剧情提示单:

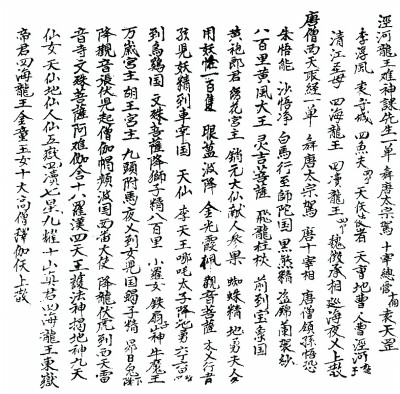

唐太宗驾,唐十宰相,唐僧领孙悟恐(空)、朱悟能、沙悟净、白马,行至师陀国;黑熊精盗锦兰袈沙;八百里黄风大王,灵吉菩萨,飞龙柱杖;前至宝象国,黄袍郎君、绣花公主;镇元大仙献人参果;蜘蛛精;地勇夫人;多目妖怪一百只眼,蒕波降金光霞佩;观音菩萨,木叉行者,孩儿妖精;到车迟国,天仙,李天王,哪叱太子降地勇,六丁六甲将军;到乌鸡国,文殊菩萨降狮子精;八百里,小罗女铁扇子,山神,牛魔王;万岁宫主,胡王宫主,九头附马,夜又(叉);到女儿国;蝎子精,昂日兔;下降观音张伏儿起僧伽帽频波国;西番大使,降龙伏虎,到西天雷音寺。文殊菩萨,阿难,伽舍、十八罗汉,西天王,护法神,揭地神,九天仙女,天仙,地仙,人仙,五岳,四读,七星、九曜,千山真君,四海龙王,东岳帝君,四海龙王,金童,玉女,十大高僧,释伽沃,上,散。

这个剧本与《大唐三藏取经记》相比,取经故事更为完整:从“唐太宗驾”到“到西天雷音寺”,有头有尾,有始有终。剧本中不仅有孙悟空,还有朱悟能、沙悟净、白马。说到这里,我们还要介绍一件不久前刚刚发现的一幅由四人一马构成的取经队伍石刻图:图上的孙悟空头戴“东坡巾”。东坡巾据说是由苏轼发明的,流行于宋金时期,但入元后便基本消失。这幅图有两个重要意义:一是证明了时代——宋金;二是证明了故事的进化——形成了队伍。

但这个剧本里缺少一位重要的人物:闹天宫的齐天大圣。“齐天大圣”的姗姗来迟,又引出若干话题。

宋元:道教融入,两只猴子被“合体”

鲁迅曾经认为,孙悟空的文化灵感来源于中国古代众多的猴精故事,尤其受到淮水水怪无支祈的影响——他的观点后来被称为“本土说”或者“国产说”。对此,胡适表达过不同的观点,他认为孙悟空的主要

影响来源于印度文化,受了印度史诗《罗摩衍那》中神猴哈奴曼的影响——他的话被称为“外来说”或者“进口说”。我曾说他们二位就像盲人摸象,摸到耳朵的说大象像扇子,摸到腿的说大象像柱子。这并非故意不恭,殆因孙悟空身上,既有外来文化的影响,也有本土文化的血脉。不过,这两种文化的影响发生在不同阶段,两位大师限于当时的条件分别看到了两种文化在不同阶段的影响,所以各执一词。

其实,我们现在已经可以确认,最后定型的孙悟空,系两只猴拼合而成:一只是佛教猴,叫孙悟空或者猴行者,以护法为职责;一只是道教猴,叫齐天大圣,以顽劣闹事吸引眼球,是《西游记》大闹天宫的主角。

齐天大圣的登场发生在元代,以当时的杂剧《西游记》为代表。这个剧本中的故事和现在的《西游记》略有不同,说的是有一个翻江倒海、占山为王的恶猴家族,老大叫齐天大圣,老二叫通天大圣,弟弟叫耍耍三郎,还有两位叫老母的姐妹。这位齐天大圣神通广大,曾经大闹天宫,偷仙桃御酒,又强夺人家女子为压寨夫人,后来被观音与二郎神收服,追随唐僧去了西天。迄今这数百年来,这位大圣的出现并没有成为新闻,因为它被安排得很巧妙,就像是为原来的护法大神孙悟空加了一段前传。

但在几年前,这件事忽然引起了各方关注。原因是福建顺昌县博物馆馆长王益民声称,在该县宝峰山顶发现了孙悟空的墓地墓碑,因此他认为孙悟空的老家在福建。有关报道见诸媒体,公众喧哗。喧嚣过后,其合理的内涵开始显现:首先,这块祭祀碑——不是墓碑——可以确认是元代的;其次,当地这样的祭祀遗物竟然很多,仅在顺昌就陆续发现了100多处,从宋元到明清都有;第三,这位齐天大圣事实上和《西游记》取经故事毫无关系,竟然别是一家。

这时候,学者们若有所悟,想起齐天大圣早在宋代的话本《陈巡检梅岭失妻》和元代杂剧《二郎神锁齐天大圣》中就出现了,而且确实与取经没有任何关系。现在看来,号称“齐天大圣”带有道教文化或本土文化色彩的猴精家族,并不依附《西游记》,他们自成体系,早已存在,只是在元代杨景贤整理《西游记》杂剧时,被加进了取经故事。

道教猴齐天大圣为什么会被加进去取经故事呢?研究者们发现,这和时代背景下的文化争斗及交融有关。

前面说过,最初的取经故事属于佛教文化,主要在北方流传。但北宋被金所灭,以临安为首都的南宋就此诞生。南宋的文化主流是逃亡江南的中原人,在他们带去的中原文化中也包括了唐僧取经的故事,这就是为什么我们今天会看到《大唐三藏取经记》临安翻刻本的原因。在南方,道教的势力可以与佛教抗衡,佛教的宣传品必然会遇到道教的抵抗。

对于唐僧取经的故事,佛教徒采用的办法是:我不能消灭你,就为你涂上我的色彩。尤其在道教中,恰恰也有一只浑身故事的猴“齐天大圣”。于是,就有人把传统的“唐僧取经”改成了带有道教色彩的“西游”,为孙悟空增加了一个道教的名号“齐天大圣”,大圣闹天宫的故事也自然成了孙悟空的前传。胡适与鲁迅之所以各执一词,就是因为胡适看到的,是这只猴外来的佛性的一面;鲁迅看到的,是这只猴本土的道性的一面。

这也许可以解释爱好者们的一个疑问:为啥孙悟空大闹天宫时,普天神将概莫能敌,但到了西天路上,随便一个妖都能折腾得他头疼,非得找菩萨或者佛祖帮忙?这就是拼合的痕迹。闹天宫和护法取经的,原本就是不同的猴:大圣就是道教中造反的猴,无法无天是其本性,闹天宫是他的故事;悟空是佛家中护法猴,通过他彰显佛祖法力才是故事本意,他的本领太大,佛祖往哪儿放?两者当然不能一个样。

明代:儒学思想,故事书终成巨著

唐僧取经的题材犹如一块美玉,数百年来经过了不同工艺的雕刻,但能成为传世巨作,是因为吴承恩的出场。吴承恩(1506-1582),明代淮安府人,出生于一个在儒和商之间翻腾的穷孤家庭。他自幼聪慧过人,有神童之称,大约16岁时进学——中了秀才,得到督学使者即省里最高学官“得一第如拾芥”的考语。那时的淮安府,正是历史上科举最盛的阶段,吴承恩的同学中,中进士的有六七位,其中状元两个半,官职最高的李春芳做到了隆庆朝的首辅。但是学中翘楚吴承恩的仕途却不顺畅,参加乡试次次铩羽而归,在将近60岁时才借助于好友李春芳的帮助,谋了个长兴县丞的职位。而后,他又受官场内斗牵连,出任湖北蕲州荆王府的教育官员纪善一职。在王府任职期间,他完成了《西游记》的整理定型。

有人认为吴承恩的仕途蹭蹬乃是由于官场黑暗,考官不公,用语过激等等原因,然后由于对社会不满,才想到去写《西游记》。这个思路,太简单化、模式化。

约在35岁到40岁之间,吴承恩一边应付乡试,一边写了一本志怪小说《禹鼎志》,此书已经亡佚,但序言还在,它向我们展示了吴承恩一些完全没有在其他文献里出现过的生活状态。他说自己从小喜欢神怪故事,经常偷偷买一些不能拿上台面的传奇志怪小说,怕父亲和老师发现呵责,就会找地方躲起来偷偷读。尽管早就想模仿着写一本,但由于功课繁忙,直到今天愿望才得以实现。我们不知道吴承恩用什么方法掩盖了自己的兴趣,在表面上维持了奋发上进的形象,而他的内心深处,自始至终对举业是抵触的。

他想干什么呢?还是要说《禹鼎志》。禹鼎本身是一个次生神话故事,说大禹因治水有功而成为受人尊敬的部落联盟领袖。他用天下各州进贡的青铜铸成九只鼎,在鼎上刻上了“魑魅魍魉”的图案,以便让百姓有所警惕。在《禹鼎志》的序中,吴承恩交待自己写作的目的,就是承袭昔日大禹铸鼎的最初意愿——“写形魑魅,欲使民违弗若”。就具体写作来说,“虽然吾书名为志怪,盖不专明鬼,时纪人间变异,亦微有鉴戒寓焉”。

尽管他在序中写:“因窃自笑,斯盖怪求余,非余求怪也。”在这貌似玩笑话的背后,却是他的道义责任感——“国史非余敢议,野史氏其何让焉”。吴承恩不具备修编国史的身份资格,但他认为做一个“野史氏”则是他的权利,也是他的责任,而他是不会躲避这种责任和权利的——“其何让焉”!

现在我们再看《西游记》经过吴承恩之手的变化。

首先,看文学变化。《西游记》能够跻身世界名著行列,和吴承恩在文学上的改造是分不开的。《西游记》号称九九八十一难,实际是四十多个故事,其中大约有三分之一是原本就有,但吴承恩作了修饰,如火焰山等;有大约三分之一,是原来初陈梗概,吴承恩作了大幅改进,如车迟国等;另有三分之一出于他的原创,如木仙庵谈诗。这个故事的四个风雅精怪吟诗作对的形式,出于唐人笔记《玄怪录》中的“元无有”,而《玄怪录》是吴承恩明确说自己很喜欢的一本志怪;其中那种“红袖添香夜读书”的风雅,也不是前代和尚道士们能欣赏的。又如玉华国,这是书中唯一国王贤明的藩国,其实就是吴承恩曾经任职的荆王府的写照。

其次,看现实意义。把《西游记》解读为儿童作品、神话故事并不错,但不是全部。唐僧取经故事的核心主题就是对于理想的追求,经过吴承恩之手后,《西游记》的现实社会意义得到彰显。比如在比丘国、灭法国等故事中,朝廷佞道成风,道士枉法横行,都是吴承恩生活的嘉靖朝政治生态的真实写照。

最后,看文化体系。唐僧取经故事的题材源于佛教,在演变过程中得到道家文化的滋润,但最后能够成为经典,最根本的原因还是吴承恩赋予了它儒学思想体系的道德根本、生活规则、审美意识。这其实是吴承恩最大的功劳,也是《西游记》能融入社会的根本保证。

(作者为淮阴师范学院文化创意产业研究中心教授、中国西游记文化研究会学术委员会副主任)■