本报驻京记者江胜信

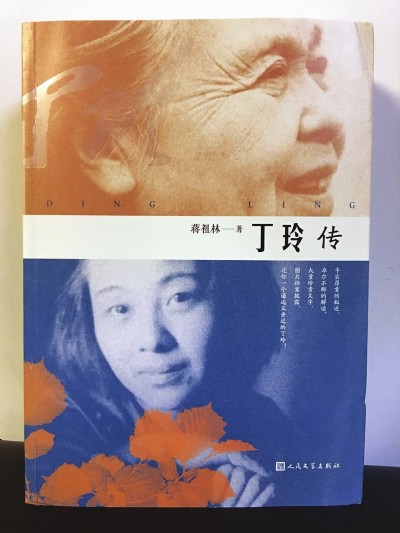

为作家丁玲所作的传记有多少种? 北京大学中文系教授贺桂梅凭借图书馆资料的统计是:近20种。既然如此之多,人民文学出版社新出的《丁玲传》,新意又在哪里? 日前,该书的出版座谈会在中国艺术研究院举行,诸学者对此作了探讨。其新意与作者蒋祖林的身份不无关系。蒋是丁玲与胡也频的儿子,今年已是86高龄。之所以姓蒋,是随母姓,丁玲原名蒋伟。蒋祖林从工程师岗位退休之后,将工作重心转移至丁玲研究,协助举办了《丁玲创作与生平展览》,出版了《丁玲影集》《丁玲全集》,著述了《我的母亲丁玲》,如今又捧出一部长达48万字的《丁玲传》。

蒋祖林在该书的后记里写道:“母亲丁玲曾说:‘我要告诫我的子女,我死以后,你们可以纪念我,也可以写文章,如果你们觉得有话说的时候。但千万不要吹牛,不要无中生有,不要把白的写成黑的。’我遵母训,力求写出一本事实准确、内容详实的丁玲传记。”蒋著《丁玲传》对丁玲先祖、出生年月、代表作 《太阳照在桑干河上》 出版背景、与沈从文关系等进行了新的考证和史实补充。

读出三种感受:亲情感、史实感、传承感

贺桂梅评说了她所阅读的近20种丁玲传记的各自特点:王中忱、尚侠合著的《丁玲生活与文学的道路》在新时期开启了对丁玲创作、生平、精神历程作系统研究的先河;丁言昭的《在男人的世界里———丁玲传》关注了丁玲的性别身份;周良沛的《丁玲传》偏重对档案材料、历史事件的爬梳;李向东、王增如合著的《丁玲传》全面展现了丁玲作为作家、女性、革命者的心路历程……

“蒋祖林的《丁玲传》,是一个可以反复研读的文本。”中国丁玲研究会会长、清华大学中文系主任王中忱认为,蒋祖林在传记里扮演着两种角色,一是对母亲充满无限深情的儿子,二是严谨的研究者。“我认为还有一重角色。”贺桂梅补充道,“上世纪70年代起,他们母子有深入交谈,留下了录音资料,是比较独特可信的第一手材料。”蒋祖林的第三种角色相当于记录者兼倾听者。

“丁玲的儿子”显然是蒋祖林最显著的标签,但王中忱认为,他们不是普通的母子关系,“祖林少年投身革命,经历了革命风雨,他笔下的丁玲,不仅融入了儿子对母亲的理解,也有少年革命者对前辈革命者的理解,还有革命者对中国革命文学的理解。”丁玲出狱后被送到山西长治,她写给儿子蒋祖林的家信最多、最绵长。丁玲秘书王增如举例:1975年7月的一封信,丁玲写了8000多字,8月的一封又写了5000多字。“丁老不仅把祖林当作儿子,还当作完全理解她的知音和可以帮她拿主意的参谋。”中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所原所长涂武生说,读蒋祖林《丁玲传》可以读出三种感受,即亲情感、史实感、传承感。

讲透三大问题:文艺与人民、文艺与生活、文艺与政治

中国延安文艺学会会长陈飞龙认为,蒋祖林著《丁玲传》的特别之处还在于讲透了丁玲特别关注的三大问题,即文艺与人民、文艺与生活、文艺与政治。丁玲几十年的创作始终坚持了“文艺为人民服务”的中国化马克思主义文艺理论观;她用自己的创作经验告诉大家如何扎根群众、反映生活;她认为作家头脑里要有政治,身体力行追求文学作品中政治与艺术的统一。

中国社科院文学所原所长、中国丁玲研究会名誉会长张炯分析了一代又一代作者书写丁玲的原因:“她的悲壮曲折的一生具有罕见传奇色彩,其个人历史折射了中国革命艰难曲折的历史,阅读丁玲传记不仅能更深入了解她的文学生涯和战斗历程,也使我们从独特角度去了解中国革命波澜壮阔、艰苦卓绝的历史风云,了解历史道路的崎岖和其中包含的宝贵经验和教训。”中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所所长、《文艺理论与批评》 主编祝东力说:“我们之所以对21世纪迷惘,部分原因是对20世纪存在许多困惑,所以就让我们来阅读、研究丁玲这样的作家。”(本报北京7月15日专电)