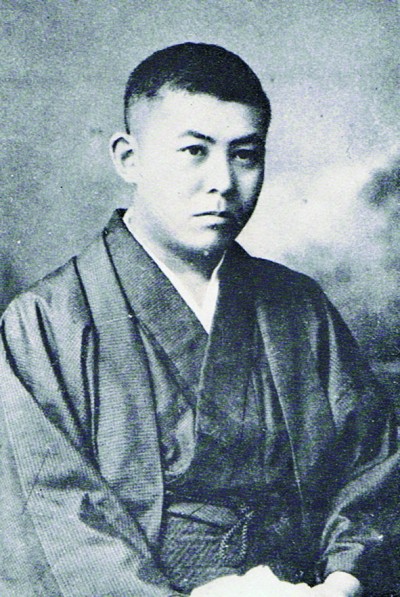

徐静波

1918年,谷崎润一郎曾到中国旅行了两个月,并有意寻访中国文坛的新兴作家,最后竟一无所获,失望地回到了日本。1926年1月,谷崎第二次造访上海。这时的文坛气象已与8年前迥然不同了。郭沫若、郁达夫、田汉等创造社的主将已陆续自日本回到了上海。文学研究会的谢六逸等也自早稻田毕业后来到了上海,且几乎都成了内山书店的常客。

1926年1月20日《申报》“本埠新闻”中刊登了“日本文学家谷崎润一郎来沪”这样一条消息,内容如下:

日本文学家谷崎润一郎氏,以描写变态性欲著名,每书一出,举国争阅,与菊池宽氏并称为大正时代之文豪,昨日来沪游历,由内山完造君发起,于本月22日在北四川路内山书店楼上开会欢迎,并约定谢六逸君演说我国新文学现状,如有请谷崎氏演说者,请向内山君接洽,谢君已允代为翻译云。

谷崎润一郎(1886—1965)对中国人来说并不陌生。1910年,他以小说《刺青》登上文坛,不久文名鹊起,被认为是日本20世纪最重要的作家之一。他的作品多描写男性对女性病态的膜拜和女性非凡的魅力或魔力,文字精炼老到,被推为唯美派的大家。中国新文学界很早就注意到了他,周作人在1918年4月发表的《日本近三十年小说之发达》中就曾介绍过他,1924年他的小说《麒麟》等被翻译到了中国。而谷崎本人对中国新文学的动向也一直十分留意,1918年,他曾到中国旅行了两个月,除了上海之外,还在苏州、杭州、南京、庐山和北京留下了足迹,写出了文字清丽的《秦淮之夜》《西湖之月》和《庐山日记》,除了徜徉于山水古迹之外,还到处寻访中国文坛的新兴作家,最后竟一无所获,失望地回到了日本。其实,1918年时,陈独秀的《新青年》已在中国竖起了中国新文化运动的旗帜,鲁迅、康白情等人的白话小说、白话诗也陆续问世。但也许当时新文学运动的威势尚不足以震撼整个社会,也许是谷崎当时交游的圈子对初露头角的新文学运动比较隔膜,总之,谷崎的首次中国之旅没有感受到中国文坛中任何新的气息,最多也只是一些曾经风靡上海的鸳鸯蝴蝶派的余波而已。

1926年1月谷崎再次来到上海时,文坛的气象已与8年前迥然不同了。1921年秋,在东京成立的创造社将大本营移到了上海,郭沫若、郁达夫、田汉等主将也陆续自日本回到了上海。文学研究会的谢六逸等也自早稻田毕业后来到了上海,且几乎都成了内山书店的常客。谷崎抵沪几天后,他的旧友、时任三井银行上海支店长的T氏在“功德林”设宴为谷崎洗尘。觥筹交错之间,同席的一个经纪商宫崎告诉谷崎说,如今有一批青年文人艺术家正在中国掀起一场运动,日本的小说、戏剧中的一些优秀之作差不多都经他们之手译成了中文,“你若不信,可到内山书店去问一下,书店老板与中国的文人颇熟,到了那儿便可知晓了”。宫崎说这一番话倒也不是空穴来风,1924年内山完造在自己的书店里组织了一个“文艺漫谈会”,经常有一些热爱中日文艺的青年人在那里畅谈心得,还编了一份名曰《万花镜》的同人刊物,宫崎喜欢中国的戏剧,也常到书店里去坐坐,知道一些上海文艺界的信息。谷崎听宫崎如此一说,立即来了兴趣,决定去寻访中国的文坛新人。后来的情形,这里译出的文字已有记述,不再引录。

过了几天,下榻在一品香旅馆的谷崎接到了欧阳予倩和田汉以“上海文艺消寒会”的名义发来的请柬,请他在1月29日去徐家汇路10号新少年影片公司参加上海文艺界的一次聚会,当天田汉开了车来接他,场面十分盛大,“他们一一向我介绍了广东富豪子弟、毕业于东京美术学校的西洋画家陈抱一君,最近刚从法国意大利游学归来的漂泊诗人王独清君,小提琴家关良君,电影导演任矜苹君,还有与他们行当不同的也是新近从法国回来的飞行家唐震球君,剑术大家朱剑华老人,以及其他的演员、摄影师等等。”欧阳予倩的妹妹等诸多夫人小姐也风姿绰约地出席了晚会。在朱剑华的剑术表演之后,“是欧阳予倩氏的舞剑。予倩氏虽是新剧的领袖,但他既是一位演员,这点本领也还是有的吧。不过他并不用双剑,而是手持单剑置于前面,双目凝视剑身,黑瞳犹如转到正中间般地定眼细视(此眼神与日本的正眼的招式不同。由我们看来似乎有些怪异)。然后跨开两腿,移上左手弯过来遮挡在头上,右手将剑猛然刺向一旁,仿佛是一剑刺杀侧面之敌的动作。与朱氏老人的剑法又稍有些不同。”也有人演唱京戏,有人演奏三弦,有人说单口相声,有人表演大鼓,场面极为热闹而欢乐。这时郭沫若突然跳到椅子上,说要请谷崎表演个节目,在一片欢闹的掌声中,谷崎不得已站起来说了一段话,郭沫若为他做翻译:

很抱歉我不会唱歌,因此就讲几句话吧。今天中国的新文艺运动竟已如此地兴盛,并且为了邻邦一作家的我举行如此规模空前的欢迎盛会,实在是未曾所料,真是不胜感激。而且今晚的聚会,汇聚了各位坦率真诚的青年朋友,不拘泥不讲究客套礼节,这种气氛实在是令人感到轻松而自由。我在年轻的时候,也曾数度与新进作家一起策划发起过这样的聚会,见了今晚这样的场景,不禁回想起往日的时光,真有无限的感慨。虽这么说,我还不是什么七老八十的老人(此时未及翻译就笑声四起了)。我今日在此地受到了如此盛大的欢迎,恐怕在日本的文坛中谁也不会想到。一旦回国,我要把今晚的情景作为第一号的旅途见闻告诉给他们听,我想他们一定会感到大为惊讶。在此我不仅要表示我个人的,而且要代表日本的文坛向各位表示深切的谢意,但是日本文坛也是派别林立,我斗胆地说要代表这个那个文坛也许会遭到众人的痛责,算了,就仅表示我个人的感谢吧(笑声,拍手大喝彩)。

那天晚上谷崎喝得酩酊大醉,由郭沫若扶着他回到了旅馆。

谷崎在上海期间,恰逢中国的旧历新年,田汉怕他一个人寂寞,执意带了他来到欧阳予倩的家里过年。欧阳全家热情接待了谷崎和田汉,大家一起吃了年夜饭。这顿充满了湖南乡情的年夜饭,使谷崎沉浸在了儿时的回忆中,他后来在给田汉的一封长信中,语调真切地叙述了自己在欧阳家里度过的这一个难忘的中国新年。回国以后谷崎撰写了《上海见闻录》和《上海交游记》,分别发表在当年5月的《文艺春秋》和5-6月号的《女性》杂志上。

这一次的上海之行,谷崎与田汉、欧阳予倩等人结下了颇为深厚的友情。1927年6月,当时在南京国民政府艺术部电影股任职的田汉去日本考察电影,事先告知了谷崎,谷崎陪他在京都、大阪一带宴游,“日饮道顿,夜宿祇园”,浓情沉醉。离开日本时,谷崎又特意到神户码头去送行。1928年春,当时在文坛上颇为知名的陈西滢、凌叔华夫妇去日本旅行,经田汉和欧阳予倩的介绍,在京都访问了谷崎。“他问起我们的来意,我们说想看看日本的各方面,尤其是文艺界的情形。因此谈起了目下的文坛。”在谈到20世纪日本的代表作家时,谷崎向他们推荐了志贺直哉等二十几位他自己喜爱的小说家和剧作家。畅谈之后,谷崎请他们去品尝了“风味绝佳”的京都料理,最后还在祇园观看了艺妓的表演。陈西滢后来在《谷崎润一郎氏》一文中写道:“在我们的印象中,这位日本文坛的骄子,完全是一个温蔼可亲而又多礼的法国风的作家,除了谈起日本文学时自然而然的在谦逊中流露出目中无人的气概外,丝毫不摆文豪的架子。”

后来的很长时期,彼此就一直没有再交往,但在以后的岁月中谷崎心中依然没有忘却昔日的旧友,1956年,时任中央戏剧学院院长、中国戏剧家协会副主席的欧阳予倩率领中国京剧团赴日本公演时,谷崎闻讯特意赶到欧阳在箱根下榻的旅馆,畅叙阔别之情。欧阳予倩也极为激动,赋长诗一首赠谷崎,开头的几句是这样的:

阔别卅余载,握手不胜情。相看容貌改,不觉岁时更。

两人在箱根分别后,欧阳予倩到了东京的帝国饭店后又将长诗用毛笔书写出来,特意寄送到了谷崎当时在热海的居所,谷崎郑重地将其装裱起来挂在自己雪后庵的客厅里。