林志鹏

古人言驯兽为“扰”。郑玄以声训将“儒”解释为“优”、“柔”,又说“能服人”者为儒,则“儒”的本义就是“扰”,就是驯服的意思。

近世儒教重振,倡言儒学拯救世界者不乏其人,然若询以“儒”之本义,往往茫然不知其解。前人如章太炎、胡适、钱穆、冯友兰等对于此一问题有激烈的争辩,时贤如何新、陈来、阎步克等诸位先生,对于儒家的起源,也有专著论及。在各种说法中,我认为蒋伯潜、陈来等把“儒”和教育者(如古代贵族的教师保、傅)联系在一起,是比较平易近实的意见。

我们不妨先听听孔夫子自道,看看在当时的语境下,“儒”是什么。《论语·雍也》记载孔子训诫子夏说:“汝为君子儒,无为小人儒。”宋儒说:“君子儒为己,小人儒为人。”或者以“义、利”区别二者,但俞樾很敏锐地指出:“以人品分君子、小人,则君子有儒,小人无儒矣。非古义也。”从孔子的话,我们可以知道“儒”在当时的社会是一种通称,具有某一种技术可以事人的,都可以称作儒。故《说文解字》以“术士”训解“儒”,此犹如现在的社会,除了学校的教师外,只要有一技之长者,均蒙以“师傅”之称。

《礼记·儒行》记载孔子为鲁哀公陈述儒者之行,两人的对话从“儒服”开端。孔子对哀公说“丘不知儒服”,转而大讲“儒行”,如“儒有忠信以为甲冑,礼义以为干橹”、“澡身而浴德”等,最后说“不慁君王,不累长上,不闵有司,故曰‘儒’。今众人之命儒也妄,常以儒相诟病”。哀公听了孔子这番开示后,肃然起敬,“没世不敢以儒为戏”。《儒行》所说固为战国时代的儒者为张大师门的重言,但从这段描述中可以看出当时社会对“儒”往往有“妄”、“戏”的评价,所以儒家的学者要出面“正名”,区别君子儒与小人儒。这种儒辨,到荀子时因为“儒分为八”,需要重新定位,廓清圣门,所以他在《非十二子》《儒效》中费了很大工夫区别俗儒、雅儒、大儒等层次,把子思、孟子、子张、子夏、子游之流,打入贱儒、沟儒、俗儒的泥淖,树仲尼、仲弓为“大儒”。

看完了《论语》和《礼记》这两则记载,我们还是不知道“儒”的本义是什么,只了解到“儒”在当时可以指言行虚妄狎戏的人。钱穆说:“儒固先孔子而有,而孔子犹未尝自承为儒也。”这是很对的。郑玄解释《礼记》中《儒行》这篇的篇题时说:“儒之言优也、柔也,能安人,能服人。”郑氏以声训将“儒”解释为“优”、“柔”,又说“能服人”者为儒,已经接触到问题的核心。我们在此把答案和盘托出:“儒”的本义就是“扰”,就是驯服的意思。

上古音“儒”为日母侯部字,“扰”为日母幽部,幽、侯二部旁转可通。古人言驯兽为“扰”,如《左传》昭公二十九年记夏代有刘累“学扰龙于豢龙氏”,《周礼》夏官有“服不氏”,其职为“掌养猛兽而教扰之”,所以“扰”可以解释为驯、服、顺。教民使服也可称为“扰”,如《周礼·大宰》“以扰万民”。另一个意义相关的字“教”,金文有两种字形,较原始的字从爻、攴,也是取驯教的意思(“爻”即布策为爻,也就是摆小棍,学习算术、筮占),后来“教”字增加一个义符“子”来彰教人的含意,而与驯兽的“扰”作区别。

《汉书·艺文志·诸子略》已经明白地说:“儒家者流,盖出于司徒之官,助人君顺阴阳,明教化者也。”我们看《周礼》讲到地官的最高长官“大司徒”的职能时说:“使帅其属而掌邦教,以佐王安扰邦国。”司徒正是管教化的官,两处说法相应。《周礼》还提到大宰有“九两”来协耦万民,其中之一是“儒”,在地方上也有“师儒”,郑玄在这两处解释得很明白,前者是贵族所用的儒,“诸侯保氏,有六艺以教民者”;后者是“乡里教以道艺者”。儒本与教化有关,所以特重《诗经》《尚书》等典籍,往往为人师傅。孔子聚徒讲学,教以六艺,时人以“儒”目之,孔门弟子沿而不改,就有延续这个传统的意味。《史记·儒林列传》说:“自孔子死后,七十子之徒,散游诸侯,大者为师傅卿相,小者友教士大夫,或隐而不见。”更见孔门后学以教人为业,子夏设教西河,为魏文侯师,盖以“君子儒”自任也。傅斯年说儒家的职业是“教书匠”,可谓一语中的。

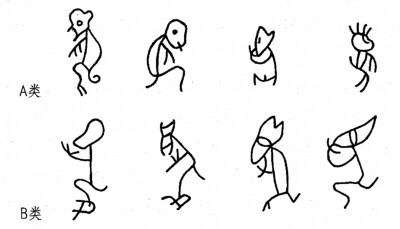

既明“儒”之本义为“扰”,即驯服教化,又可进一步言“扰”字之创意。“扰”字原来应该从“手”从“夒”,会驯服猿猴义。“夒”,《说文》释为“沐猴”,就是“猕猴”,“獶”、“猱”都是“夒”的同源分化字。荷兰学者高罗佩(R.H.van Gulik)是研究中国古琴和房中书的专家,他写有一本《长臂猿考》,对于甲骨文中相关的字作了梳理,依其型态别为两类(图①):他认为A类是猕猴。中国的猕猴是一种四肢和尾巴都比较短的猴,它的皮毛短而光滑,只有非常小的猕猴才有相对蓬松的毛,如第一行最右边那只可爱的小猴。B类是大型猿猴的象形,长头,身上的皮毛类似鬃毛,有些字形还把足部特征画出,说明这种猴可以直立行走。高罗佩认为A类是“獶”,就是猕猴;B类是“猱”,就是猿(陆玑说猱是猕猴,他认为有误)。总之,作为驯兽之义的“扰”字所从的“忧”,原本应该就是“夒”,忧、夒、柔等字声音都相近。猿之所以称“猱”,字从“柔”,除了以此为声符外,可能亦与猿猴筋骨柔软,善为攀引的特性有关。

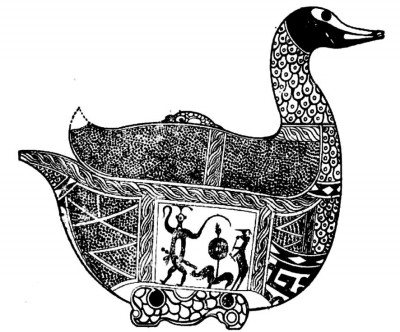

古人驯兽除了服牛乘马的实用目的外,也训练鸟兽为戏,如《尚书·皐陶谟》描述夔行乐(高罗佩说“夔”即猴精),有“鸟兽跄跄”、“百兽率舞”的句子。战国早期的曾侯乙墓出土的鸳鸯形漆盒(图②),上面就绘有兽师击鼓跳舞的画面(图③):图中有一建鼓(下有兽形鼓座),右旁有一似犬的乐师击鼓为节,左旁则为似猿的配剑武士随之起舞(疑与《吴越春秋》所记善剑猿公的传说有关),颇富神话色彩。两个兽人都带冠,所谓“沐猴而冠”大概就是这种以犬猴为戏的形象。

除了驯兽外,“扰”又与倡优、侏儒有关,孔子所说的“小人儒”,指的就是以滑稽狎戏为事者。这类人物被称作“优”,如楚庄王有优孟、秦始皇有优旃。与之相类的,还有以美色侍上的佞幸,他们往往有“孺”之称(犹小人之“儒”)。《史记·佞幸列传》提到汉高祖和惠帝时有籍孺、闳孺,“徒以婉佞贵幸”,流风所及,惠帝时的郎侍中都学他们的装扮,戴着美丽的羽冠,系着贝带,面傅脂粉。班固说:“柔曼之倾意,非独女德,盖亦有男色也。”(见《汉书·佞幸传赞》)这是另一类的“小人儒”。《礼记·乐记》载“君子儒”(子夏)批评“小人儒”(俳优)擅长的流行乐舞说:“奸声以滥,溺而不止。及优侏儒,獶杂子女,不知父子。”郑玄说这是“言舞者如猕猴戏也,乱男女之尊卑”。这个例子也从侧面反映了儒、优、獶三者潜在的联系。

这篇小文章从词源的角度把“儒”字从驯兽到教人的涵义钩稽出来,也对孔子所说的“君子儒”、“小人儒”作了新解,希望读者不要以非毁圣教为讥,则吾愿也。

(作者为复旦大学历史系副教授)■