王耀

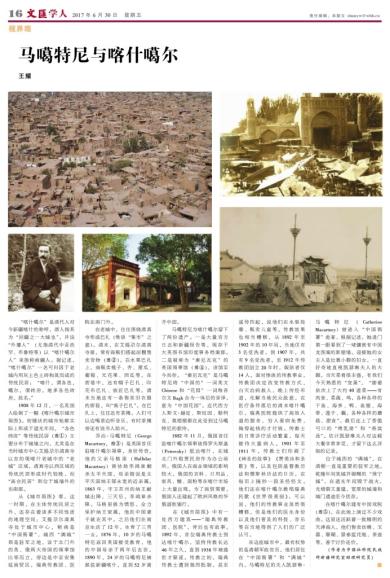

“喀什噶尔”是清代人对今新疆喀什的称呼,清人指其为“回疆之一大城也”,并说“外藩人”(尤指清代中亚浩罕、布鲁特等)以“喀什噶尔人”来指称南疆人。据记述,“喀什噶尔”一名可归因于老城内用灰土色土砖构筑而成的传统民居:“喀什,谓各色,噶尔,谓砖房。地多各色砖房,故名。”

1908年12月,一名英国人绘制了一幅《喀什噶尔城市简图》。纺锤状的城市轮廓实际上形成于道光年间,“各色砖房”等传统民居(图①)主要分布于城墙之内,尤其是在当时城市中心艾提尕尔清真寺以东的现喀什老城中的“老城”区域,清真寺以西区域的传统民居形成时代较晚,而“高台民居”则位于城墙外的东南部。

从《城市简图》看,这一时期,在主体传统民居之外,还存在着诸多不同性质的地理空间:艾提尕尔清真寺处于城市中心,稍南是“中国衙署”,城西“满城”则是驻军之地,设于北门外的英、俄两大帝国的领事馆比邻而立,旁边是中亚安集延商贸区,瑞典传教团、医院在南门外。

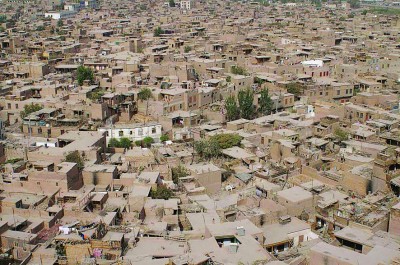

在老城中,往往围绕清真寺形成巴扎(维语“集市”之意)。清末,在艾提尕尔清真寺前,常有商贩们搭起凉棚售卖货物(图②)。在水果巴扎上,商贩卖桃子、杏、甜瓜、葡萄、无花果、西瓜等。在街巷中,还有帽子巴扎、印花布巴扎、铁匠巴扎等。清末当地还有一条售卖旧衣服的街巷,叫“虱子巴扎”。在巴扎上,往往还有茶摊,人们可以边喝茶边听音乐,有时茶摊旁还有说书人助兴。

乔治·马噶特尼(George Macartney,图③)是英国首任驻喀什噶尔领事,身世传奇。他的父亲马格里(Halliday Macartney)曾协助李鸿章剿杀太平天国,母亲据说是太平天国纳王郜永宽的近亲属。1863年,守卫苏州的纳王献城出降,三天后,李鸿章杀降。马格里极为愤怒,全力保护纳王家属,他的中国妻子就在其中。之后他们在南京生活了12年,生育了三男一女。1876年,10岁的马噶特尼返回英国接受教育,他的中国母亲于两年后去世。1890年,24岁的马噶特尼被派驻新疆喀什,直到52岁离开中国。

马噶特尼为喀什噶尔留下了两份遗产。一是大量官方日志和新疆报告等,现存于大英图书馆印度事务档案部。二是被称为“秦尼瓦克”的英国领事馆(图④),该馆至今尚存。“秦尼瓦克”是马噶特尼将“中国的”一词英文Chinese和“花园”一词维吾尔文Bagh合为一体后的音译,意为“中国花园”。近代西方人斯文·赫定、斯坦因、勒柯克、莫理循都在此受到过马噶特尼的款待。

1882年11月,俄国首任驻喀什噶尔领事彼得罗夫斯基(Petrovsky)抵达喀什,在城北门外租赁民房作为办公场所。俄国人在商业领域的影响较大,俄国的衣料、日用品、家具、糖、面粉等在喀什市场上大量出现。为了商贸需要,俄国人还建起了欧洲风格的华俄道胜银行。

在《城市简图》中有一处西方建筑——“瑞典传教团、医院”,背后也有故事。1892年,首位瑞典传教士到达喀什噶尔,坚持传教长达46年之久,直到1938年被盛世才驱逐。传教之初,瑞典传教士遭到强烈抵制,甚至谣传四起,说他们在水渠投毒、贩卖儿童等。传教效果也相当糟糕,从1892年至1902年的10年间,当地仅有3名受洗者。到1907年,共有9名受洗者。至1912年传教团创立20年时,皈依者仅14人。面对惨淡的传教事业,传教团决定改变传教方式,白天治病救人,晚上传经布道,化解当地民众敌意。在医疗条件落后的清末喀什噶尔,瑞典医院提供了高效人道的服务,穷人看病免费,掏得起钱的才付钱。传教士的日常诊疗活动繁重,每天接待大量病人。1901年至1911年,传教士们印刷了《神圣的故事》《赞美诗和圣歌》等,以及包括基督教历法和穆斯林历法的日历,在每页上摘抄一段圣经经文。他们还在喀什噶尔教唱瑞典民歌《世界很美丽》。可以说,他们的传教事业虽然很糟糕,但是他们的医生身份以及他们普及的科技、音乐等在当地得到了人们的广泛认可。

在这座城市中,最有权势的是清朝军政官员,他们居住在“中国衙署”和“满城”内。马噶特尼的夫人凯瑟琳·马噶特尼(Catherine Macartney)曾进入“中国衙署”赴宴,根据记述,她进门第一眼看到了一堵镶嵌有中国龙图案的影壁墙。迎接她的女主人是位裹小脚的妇女,一直好奇地直视凯瑟琳夫人的大脚。当天菜肴很丰盛,有我们今天熟悉的“变蛋”,“接着依次上了大约40道菜——有肉食、菜蔬、鸡,各种各样的干鱼、海参、鸭、鱼翅、海带、莲子、藕,各种各样的蘑菇、甜食”,最后还上了香脆可口的“烤乳猪”和“燕窝汤”。估计凯瑟琳夫人对这顿大餐非常享受,才留下这么详细的记录。

位于城西的“满城”,在清朝一直是重要的驻军之地。乾隆年间筑城并御赐的“徕宁城”,在道光年间毁于战火,光绪朝又重建,宽厚的城墙和城门遗迹至今犹存。

在喀什噶尔建有中国戏院(图⑤),在此地上演过不少戏曲。这里还活跃着一批精明的天津商人,他们售卖丝绸、玉器、珊瑚、景泰蓝花瓶、茶壶等,善于讨价还价。

(作者为中国社科院民族所新疆研究室助理研究员)

■